文|新眼,作者|石林,编辑| Hiki

一个显而易见的认知是,商店里的团购大战正在升级。

据Tech Planet报道,今年5月,饿了么率先在深圳和苏州试水“爆款团”业务,并在首屏广告位设置入口。

而“爆款团”就相当于聚划算的线下版本。是不可多得的高性价比爆款团购产品。和其他地方团购平台的购买流程一样,用户在爆款团抢购完商品后,需要去线下门店核销交易。

无独有偶,心怡从天眼调查了解到,今年6月,饿了么注册了饿了么爆款团、饿了么团、饿了么好团、饿了么团等商标,都与团购业务有关。据接近饿了么的人士透露,仅“爆团”业务就已经覆盖了20多个城市,包括贝尚广深、成西南、华中、长沙等重点城市,并将在半年内拓展到40多个城市。

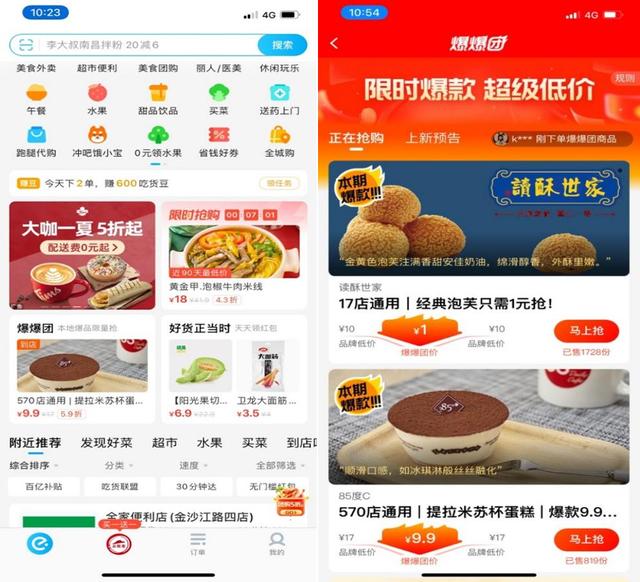

(图:饿了么爆炸群页面)

这表示,饿了?继美团、Hello、Tik Tok、Aauto Quicker之后,又一个进入游戏并继续为团购商店增加资金的互联网巨头。

在2021年第四季度阿里巴巴的电话会议中,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇也强调将继续饿了么,意图将其作为本地生活服务的心智入口。门店业务加码后,饿了么的服务类型也在不断拓展,并与美团形成直接的对齐。

从外卖到本地生活,在饿了么与美联宿敌重逢的时候,一场新的战争正在酝酿。基于此,本文将重点研究以下三个方面:

店内团购纠纷升级

从某种程度上来说,门店团购是社区团购的一种高级商业模式。

2020年,受疫情影响,实体店经营惨淡。随着阿里、美团、拼多多、滴滴、JD.COM等巨头的进入,社区团购成为热门赛道。据公开融资信息统计,去年,社区团购平台整体融资规模已经超过100亿(主要玩家有十家俱乐部、考拉购物、繁荣优选、一品鲜、天天鲜等。),并且有机构做出预测,到2022年社区团购的市场规模将达到1000亿。

社区团购的本质是类似需求供给的销售渠道创新,其核心优势在于预售制度下轻资产、低价爆款、低库存带来的规模扩张。看似鲜活的农副产品从产地快速走向消费者的餐桌,但并没有改变零售业的商业本质,冷链运输、冷链断链、产品质量控制、消费者售后服务等流程,都是社区团购应该涉及的。

随着落地案例的增多,社区团购的弊端也逐渐暴露出来。一方面,社区团购模式对“群长”的运营和服务水平要求较高,大部分是兼职,工作积极性和服务效率存在不稳定因素,导致服务水平和品控管理参差不齐;另一方面,现有的主流社区团购模式并不难解决传统实体店的经营需求(由于成本问题,商品SKU普遍较少),反而进一步降低了店内销售额的增长空,社区团购对供应商价格和利润的双向挤压导致供应商销量增加,但长期预期难以实现。

另一方面,说到店铺团购业务,其玩法的关键是将产品质量和性价比的控制权交还给实体店的经营者。这样做的好处是,既避免了生鲜产品的问题,又把兼职负责人的大部分服务功能还给商家。在这种情况下,门店团购的商业逻辑核心在于商家的精准引流和供需双方的匹配。

目前已经布局到门店业务的互联网玩家主要有饿了么爆款团、美团圈、Hello Life、Tik Tok折扣团购、Aauto更快的城市团购等定位多是为本地用户提供吃喝玩乐的优惠秒杀平台,通过扎根本地,带动商家,为用户提供优惠服务。如果进一步拆解这些玩家,你会发现他们的共同特点是“高流量”。

拿饿?比如去年加入门店业务以来,新增商户超过100万,覆盖餐饮、娱乐、美发、美甲等线下本地生活服务门店。需要注意的是,截至今年6月,门店的团购订单日均订单量已经是去年的4倍。

这一点与店铺团购业务的逻辑不谋而合,足以看出平台引擎下的店铺团购业务的爆发力。

饿,入局背后的逻辑

饿了么入市,继续加码店铺团购业务,也不是偶然。

公开资料显示,2014-2018年,中国本地生活综合服务市场规模正以41.3%的年复合增长率扩张,预计2024年将达到2.8万亿元。艾瑞最新研究显示,万亿级的本地生活服务市场渗透率约为12.7%。言下之意,谁能围绕市场的真实需求实现更深层次的渗透,谁就能获得更多的份额。

趋势和大环境催化只是其中之一,饿了么进入游戏的更多因素还是来自于他们的基因匹配。

如前所述,逍遥子曾强调要继续做饿了么,意在将其作为本地生活服务的心智入口:一方面,继续将阿里在消费领域的用户转化为饿了么用户;另一方面,增加餐饮服务和非餐饮服务的交叉渗透,促进用户使用多种生活服务。

顺着逍遥子的逻辑,不难发现,饿了么正在向本地生活服务超级APP迈进。

事实确实如此。从纵向来看,除了新推出的爆款团项目,饿了么还针对其他到达场景做了进一步优化。比如我们搜索一家餐厅,结果显示可以选择在店内点外卖或者享受优惠团购,搜索非餐业务也可以直接呈现相应的门店和团购信息,无需回到首页点击相应选项进入。

搜索底层逻辑的开放,意味着饿了么不再只是阿里外卖服务的入口,而将承载更多本地生活服务的功能。

随着新饿了么平台上商家数量的快速增加,无疑会给美团带来直接的竞争压力,美团目前正在向本地生活服务的各个业务模块延伸。

横向来看,自去年7月宣布升级为满足用户即时需求的生活服务平台后,饿了么开始逐步开放平台,丰富体内的产品形态,推出飞猪、怪兽充电等垂直领域的头部应用。一个有趣的事实是,当我们对比饿了么和美团的各个业务板块时,发现饿了么与美团越来越相似,包括到家、店铺、酒旅、旅游、充电宝等业务,它们形成了直接的标杆。

有鉴于此,业内人士分析称,“从长远来看,饿了么的多维场景,除了外卖的布局,在自身发展和集团战略的双重需求下,成为本地生活服务的‘整合者’,肩负着协调多方业务资源的任务。”

换句话说,饿了么商业模式的进化和进步,使得其进入并加码门店团购业务成为必然。

本地生活服务的新视野

其实店中店团购的整个业态已经发展了十几年了。最近低价版的店中店团购其实已经进入市场了。目前各类玩家都处于布局初期,打法更类似于平台方的特点。

比如美团圈采用固有的社交模式扩散;如果是饿了么,依靠阿里自身的流量基因和数字化(云和AI)能力;对于Tik Tok和Aauto Quicker来说,其背后的定位是热门短视频,但如何匹配平台特性,进而完成门店团购商业逻辑的精准匹配,目前并没有一定的准则,这也是很多玩家需要思考的一点。

但可以肯定的是,门店团购正在成为巨头们争夺本地化生活服务的第二战场,而随着本地生活服务品牌的加速崛起和集中,供应链标准化的进程已经加快。

根据国泰君安证券的研究,随着本地生活服务数字化进程的加快,交通结构正在从中心化向分散化、分层化转变。从而提高了消费者对要素端品牌的认知度,服务和产品从标准化的无差别产品向差异化产品转变。消费者对要素品牌认知的直接影响是重构产业链的信用价值关系。

含蓄地说,店铺团购领域的这场战争可能与往常不同。它不需要社区团购所拥有的供应链。平台需要做的是一个移动广告牌,也就是轻资产的流量入口。平台回归了本来的服务属性,价格战、低价促销、商家补贴等戏码可能不再出现。

换句话说,平台玩家接下来需要做的就是如何脱离传统的流量博弈,基于自身的基因优势在平台的边界上拓展业务,在门店完成团购供需双方的精准匹配。要做到这一点,既考验平台对店内团购业务的理解能力,也考验平台对中间创新的把控能力。(本文第一钛媒体app)