胡彦云

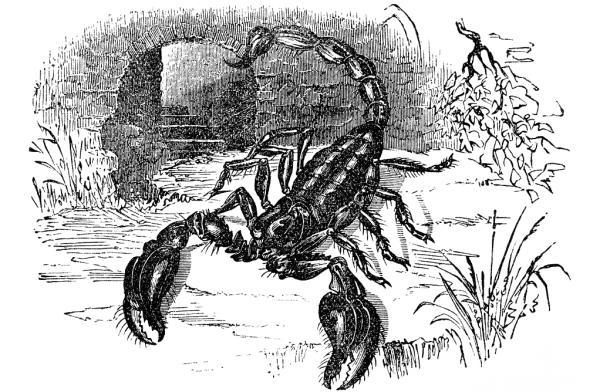

最近在翻古代笔记的时候,突然发现一个有趣的事情,就是古人写的蝎子总是“比对方大”。虽然明知道蝎子在“五毒”之列,而且毒性和外貌都令人望而生畏,但难免有观众造谣,无限夸大,但这种“竞相攀比”的情况确实很少。于是笔者将所能收集到的古代笔记中的“巨蝎”进行对比,看看哪一个是最大的蝎子。

第一个,倒数第二个:“大如鹅”巨蝎饮血杀人

就笔者目前查阅的古代笔记来看,最小的巨蝎出自子午玉:

于

芮城一村民夏天在路边买面。因为天气太热,他光着身子坐在石头上吃东西。"当你没吃完时,你突然对你的仆人大喊大叫。"旁边的人四处看了看,发现死者背部有一个小洞。“深几寸,没毛病。”大家赶紧向官方举报,怀疑卖面的在面条里下毒。县长到现场后,觉得吃面中毒无法穿透背部,于是仔细观察,发现死者吃面时坐的石头旁边有一个缺口。“黑血流入巢中,若有其下呜咽”,他让手下把石头挖出来。“下约三尺,洞中有蝎子,如鹅,饮血于头,弯尾于金。”村民们冲上去用犁和锄头打它,巨蝎被打死了。然后,对死者背部的伤口进行了检查,发现它的大小和形状正好与蝎尾相同。

这里的巨蝎,“大如鹅”,身长应该在60到80厘米之间。

倒数第二部《巨蝎》出自《聊斋志异》。

明朝的将军彭进入蜀国,来到一座深山里。他看到了一个很大的佛教寺庙,但它完全被遗弃了。他问当地人,这座寺庙已经一百年没有和尚了。“庙里有妖,入之者必死。”彭洪猜想这是贼窝,所以他带着他的部队进去了。前殿和中殿没发现什么异常,但在佛阁,虽然里面什么都没有空,进去的人都直呼头疼。彭洪听说后,亲自收剑,头痛欲裂。一片混乱中,“有大蝎子如琵琶,自板痴”,吓得众人大呼小叫地奔逃。彭遂放火烧了寺院。

这里的巨蝎“大如琵琶”——成年琵琶长约一米。

倒数第三个“巨蝎”来自Xi安的“蝎灵寺”。关于这种巨型蝎子的最早记载是明代学者陆逵的《更思辨》,后来在《简》、《虚二谈》等笔记中得到转载和扩充。

更思变

“Xi安有一座蝎神宫,楼与楼之间建有一座大蝎子。“相传,国家之初,有一个女子,起初笨手笨脚,后来病重,却死而复生。她仿佛变了一个人,极其聪明,“文史有名”。一个寡居的特使之后,他娶了她。有一天,特使正在工作,突然想起来他把一份文件忘在家里了,让下属去取。下属来到家门口,连叫“夫人”,却无人应答。他以为房间里没有人,就推门进去了。但当他看到“老蝎子大如车轮,卧于榻上”时,吓得魂不附体,赶紧过来告诉了特使。使者“不信我,斥我为妖”,属下觉得很委屈,就告诉他,改天大人离开大殿,我们一起悄悄回去看看,到时候就知道我说的不是假的了。政使允之,“若见老蝎卧榻,转身,化为女形”。使者目瞪口呆。女子款款步出房门,对他说:“我是蝎妖,得罪了邪道。我依靠观音大师拯救我免于死亡。因为借了一具女尸作为人类,有幸被伺候在身边。我希望建一座寺庙来报答主人的美德。”然后渐行渐远,再也没有出现。使者知道她没有害自己的心,就建了一座蝎子魔殿为其祈福。

这里的巨蝎“大如车轮”,一个普通的明清车轮,直径一米左右,应该比琵琶稍长。

秒,正数。第三名:两米长巨蝎被椒麻杀死

倒数第四位的“巨蝎”出自陆志文一位粗心的户主之手。作者说他亲眼所见:

陆志文

“过了一个漫长的下午,送我家大人去淮”。船快到金陵时,突然遇到大风,无法行驶,就停泊在山口。突然,我看到一个物体从上游漂下来,“数尺长,形似琵琶”。每个人都不知道那是什么。这时候,风向有利,船夫解开缆绳,继续走了几十里。突然,许多人聚集在东海岸。大家都觉得新奇,不知道怎么回事,就让船夫靠岸了。“我在沙滩上看到一个蝎子壳,头像轮子,尾像鱼钩。我失去了我的身体,它发臭了。”大家这才意识到,刚才看到的从上游飘下来的物体,是蝎子的尸体。这时,有人说离这里不远有一座王宇庙,可以去看看。然后集体上岸,走向寺庙。“见朱良董然,空精神如凿,匾额楹联,字迹未损,笔画空亦烂。”所有人都惊讶于这座王宇神庙如此萧条。当地人告诉他们,有一只巨大的蝎子藏在寺庙的柱子里,几年来飘忽不定,经常伤害附近的生物,以至于没有人敢靠近王宇寺。“今天沙滩上的这个遗迹,我觉得就是这个奇怪的东西”!

这只蝎子的蝎身“数尺长,形似琵琶”,约有一米,但加上蝎头和蝎尾估计会更长,所以排倒数第四。

倒数第二个“巨蝎”出自《费勇笔记》:

费勇笔记

咸丰-毛毅年夏,京城刮起了一场暴雨。很多人看到一个穿红色Teng 空的小孩往南走。“雷电接踵而至,气势惊人”。这样飞了一天,他一路飞到了主席台上。那个穿红衣服的孩子拿着手帕挥舞着。头顶的雷声轰鸣着,旋转着,好像要打他,但他的手怎么也甩不掉。就在大门口,有个猎人在顶上开了一枪。当孩子听到噪音时,他低下头。“突然,一声霹雳,已经死在大门口了。”大家聚在一起看,“是一只四尺长的巨蝎”。

现在四英尺大约是1.3米,比王宇庙里的蝎子还大。

然后,是第三个正数,来自“萤窗异草”。

盈创一草

蓟县有一座石桥。传闻桥下藏着毒药,旅途中的人们互相警告不要在附近休息。一天,有一个卖生辣椒的人,牵着两头驮着生辣椒的驴来了。此时正值盛夏,虽然是晚上,但还是酷热难耐。小贩走累了,就把驴背上放着辣椒的竹笼卸下来,放在桥上,让两头驴喘口气。他们穿着裙子,靠在桥栏杆上打盹。因为他们很累,他们很快就睡着了。“梦里好像有风,又沙沙作响。”他突然醒了。他怀疑有人在偷胡椒。他起身查看。“酒吧边上挂着个巨像,像个琵琶,灰蓝色的,还有个蝎子。”小贩吓得拔腿就跑,跑得远远的,但见蝎子一动不动,就壮着胆子走近一看,“它已经被花椒麻打死了”!“但是辣椒是一个东西,它很愤怒,蝎子是如此巨大,它应该被杀死。”摊主用驴把死了的巨蝎驮回家,“一路拖到地上”。

用于运输的驴再小,背高也要一米以上。既然这只巨蝎能“从头到尾刷地”,那就可以知道它的长度应该在两米以上。

[/s2/]三。禹州蝎子王:杀死“坏规矩”的收蝎毒贩[S2/]

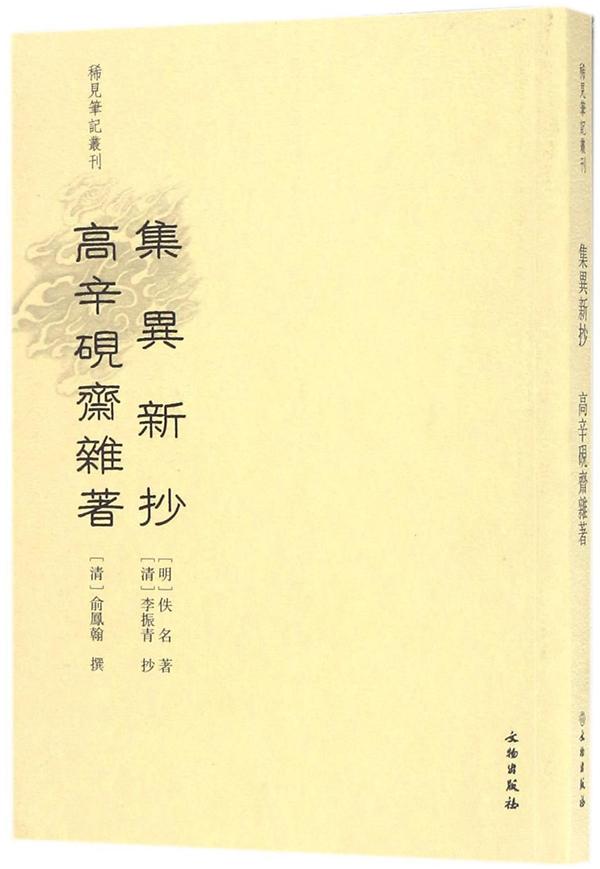

其次是第二个正数的“巨蝎”,出自清代学者余的《高辛衍斋杂注》:

高辛严斋的不同新本杂集

道光十八年,天津下大雨,平地水深达数尺。水退了,“若见骡巨蝎,死于野田。”人们说这场大雨是蝎子和龙打架造成的。虽然这种说法很荒谬,但是蝎子有骡子那么大,体长肯定超过两米了。

激动人心的时刻到了,将为您揭晓的是本次巨蝎评选的“冠军得主”,来自清代《秋灯从化》的笔记

在四川松潘,有一个猎人在山里行走。“看见一个青衣少年,仰面坐在石堤旁,一只鹿从他面前经过,战战兢兢,奄奄一息”。猎人怀疑是怪物,于是“用矛攻击”。突然刮起了风,青衣少年在我们面前消失了。猎人循着踪迹走了很久,发现“巨蝎死在山洞之前,长了两次才奇怪”。

“张耳”相当于现在的四米,所以松潘的这只巨蝎在中国古代笔记中可以称为“巨蝎之王”。

然而,在古代笔记中,真正的“蝎子王”其实另有所指。据《清钞》记载,河南禹州盛产蝎子,“可入药除疯”,于是湖北毒贩纷纷前去收购。但是关于挑蝎子有一个奇怪的规则。你只能来一次,否则会被杀。当地盛产蝎子的山“有王常起”,这个蝎子王“又大又毒”。在位最后几年,太平天国起义被镇压后,“湖北商人到余的蝎吏多了起来,总是变得很有钱”。有一个毒贩子非常贪婪,想要挑战“只准挑一次蝎子”的规定。结果,当他第二次来摘蝎子的时候,到了晚上,“突然下起了暴雨,飞沙走石”,无数的蝎子直奔旅馆,闯进了坏墙。人们大喊“蝎子王来了”,纷纷逃命。毒贩吓得一步都迈不开,只好在院子里放了个缸头。“蝎子王绕缸三圈,出来了,风沙骤止。”当人们战战兢兢地来看的时候,罐子已经塌了,毒贩已经死了。

可惜没有关于“蝎子王”体型的描述,所以不知道仅从体型上看,它能否与松潘的蝎子抗衡。

秋灯簇谈

但是上面引用的很多古注,一看就是作者杜撰的,不可能是真的。相比之下,它是清朝纸币中的另一个记录,至少在数据层面上是真实可信的:

某地城门外,有个岩土工程师挖出一只蝎子,足有“近一尺长”。工人吓坏了,马上用铁锹把它压了下去,喊同伴过来帮忙。没想到,喊声突然停止时,这个人已经死了。大家围拢过来,发现他遍体鳞伤。据推测,他用铲子压蝎子时,“蝎子急刺铲子,毒从铲子往上冒”。但铁锹的木杆是不能“导毒”的,所以真实情况是该男子不慎被蝎尾刺伤,中毒身亡。不过,这份笔记中对巨蝎大小的记录还是比较真实的——它有近英尺长,也就是33厘米左右,而目前世界上收集到的最大的蝎子标本长度为35厘米。

古笔记中之所以有那么多听起来完全不可思议的巨蝎传说,大概是源于人类的一种奇怪心理。越是威胁自身生命安全的物体,越容易产生无限夸大的恐惧,从而将其神化或妖魔化,并以虚假信息传播,越是荒诞不经。晚清笔记《杜门小智录》记载,宗布胡同木炭厂有一棵老香椿树,在一场暴风雨后,树干被雷电折断。“路上谣传有大蝎子死在地上,两尺长,身上斑驳。”这一下子在京城引起了轰动,很多人都来围观。警察署调查后发现:“堆里有褶,蝎子里没意见”——只是一个谣言,导致观众聚在一起,扰乱了一天。难怪《杜门知识小录》的作者蒋感叹:“可知道,世上真正古怪的人,不是一个两个,而古怪的人,十之八九,这种事也是真的!”

在这个信息爆炸的时代,只要你记住“真正怪异的人得不到一二,而人为的怪异的人得到一二”,你大概就能在大量令人兴奋的消息到来的第一时间观望。

编辑:顾铭

校对:丁晓