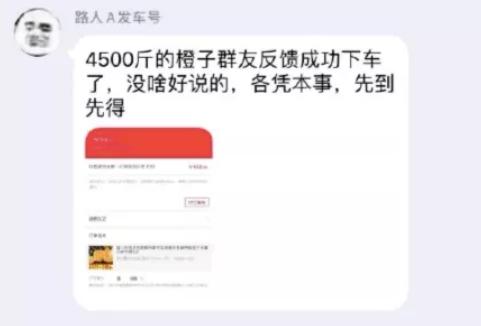

近日,某知名up主持人在直播中号召粉丝集体“薅羊毛”,导致卖家网店被关停的消息在社交媒体上引起热议。据报道,由于卖方的错误,卖方将他店里26元4500克的水果定为26元4500公斤。店主注意到这一情况后,up号召粉丝涌入店内集体下单,然后鼓励粉丝投诉卖家虚假宣传——标着26元4500斤,却不发货,让粉丝每个可以拿到400多元。他还在粉丝群中宣称,薅羊毛的行为是“各尽所能”。目前,淘宝和直播平台已介入事件调查。

涉事车主宣称的“薅羊毛”行动是“各尽所能”

“薅羊毛”很常见,但“薅羊毛”生气就不常见了。

所谓“羊毛党”,是指在电商推广过程中,以较低的价格甚至零成本获得利益的一群人。这种行为被称为“薅羊毛”。“薅羊毛”活动的组织者“羊头”的任务是“带货”:收集电商平台的优惠信息,甚至以“羊毛党”的资源为筹码,与电商进行一场博弈,薄利多销,为“羊毛党”争取更多优惠,“羊头”可以从电商获得额外的奖励或提成。一些网店在成立初期甚至会主动找“羊头”合作,靠让利和营销吸引“羊毛党”刷流量和销量。

然而,这一次,“薅羊毛死于羊”引起了公众的广泛关注,原因如下。

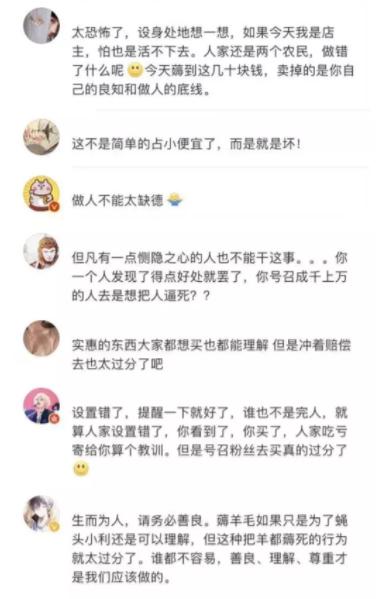

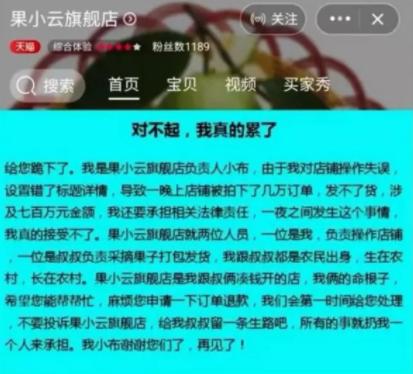

第一,“羊头”具有故意“刺死羊”的主观恶意,性质恶劣。人想占小便宜,得小实惠,这可以理解。毕竟很多人网购的初衷都是为了省钱,没必要苛刻。但是肆无忌惮的利用平台规则漏洞恶意刷单,直到卖家发布公告求饶,依然无情的鼓励粉丝举报卖家,这就是“羊头”人性丑陋的一面。

当“羊毛党”为了小利在手机屏幕前欢呼庆祝的时候,他们有没有想过屏幕上“被杀的羊”是什么样子的?愤怒、懊恼还是绝望?这不是在“薅羊毛”,这分明是“杀人偿命”。

案件受到极大关注后,被盗羊毛可能会被归还,店铺可能会起死回生。但面对一次又一次“杀羊”的恶劣行为,现行法律真的不能惩治吗?

别忘了法律毕竟只是最起码的道德要求。任何社会秩序的建立和维护,不仅需要普遍的普遍法治,更需要根植于我们人性中的真善美作为另一种调节手段。社会的良好运行必须建立在制度规则和精神道德秩序的基础上。像“死羊”这样的“羊头”会受到道德谴责。

许多网友对涉事店主表示同情。

其次,羊毛党和之前被曝光的职业差评师、职业举报者一样,已经形成了灰色产业链,成为网购平台的毒瘤——“羊头”在网上组织自己的“羊圈”,也就是粉丝群,在群里教授“薅羊毛教程”,交流利用优势的思想,甚至出售各种刷单软件。

在以往消费者遇到卖家促销标错价格,然后要求卖家按照要约承诺履行义务的案例中,消费者低价购买商品的意图是在卖家有促销活动意图后形成的,双方通常没有恶意。就买卖合同的双方当事人而言,即使对合同规则的理解存在错误,意思表示也是真实有效的。

卖家曾经在店里发公告求饶。

“羊毛党”利用虚假意思表示来对抗卖方的虚假意思表示,利用对方的误解或无知来非法获利。这种买卖合同从一开始就应该是无效的。“你找到的每一根毛线都可能是别人的血汗钱”——这样的钱真的让人放心吗?

以前财大气粗的卖家被杀,大多数情况下都会选择息事宁人。毕竟商业信誉比经济损失更重要。但龚老师认为,对于缺乏商业道德的职业肇事者,没有必要挽回面子。

今年年初,某电商平台发生“羊毛党”平台优惠券事件,平台损失数千万元。受害者平台并没有选择“花钱买教训”,砍单,发律师函,甚至和“羊毛党”打官司到底。反手给了站台一个赞。

维护和规范网购秩序,需要每个人都有所贡献。

再次,电商平台缺乏有效的恶意“薅羊毛”预警机制,引发各方对平台交易规则运行机制的担忧。

对于上述案例,电商平台已经承诺最大限度帮助“被盗”店铺挽回损失,但如何避免恶意“薅羊毛”事件,如何堵塞制度漏洞,是我们需要进一步思考的问题。

网络购物的特殊性决定了应当对消费者的权利进行倾向性保护,但这种保护可能会给不法分子可乘之机。就像“羊头”的行为,目前法律的惩罚和道德的约束是不平衡的,我们需要做的是恢复平衡。

同样,对于网购行为双方的权利义务平衡而言,相关规则的终极意义在于,守法者应自豪,违法道德者不能妄动。

(来源:工人日报微信)