第一次半导体IPO发生在2022年。

投资新闻:今日(1月14日),ASR奥捷科技正式登陆科技创新板,成为第一款基带芯片。IPO开盘价130元/股,据此市值达到540亿元。

奥捷科技的背后,是一个66岁芯片老兵的连续创业故事。创始人戴嘉宝早年创业,曾带领 Rideco 成功敲响纳斯达克钟声。2015年,奥捷科技正式成立,崛起成为无线通信芯片龙头企业。至今至少完成 11轮融资,VC/PE阵容豪华。其中,资本参与了戴的两次创业,渊源颇深。

至此,IDG资本获得又一次IPO筹码。鲜为人知的是,IDG资本在半导体领域布局20年,先后投资了中微半导体、陈静半导体、鑫源微电子、恒轩科技、奥捷科技等5家上市半导体公司。每一个案例的背后,都有一个像奥捷科技这样的成长故事。

这位66岁的老牌芯片制造商开始了他的第二次创业

进行了第二次IPO

奥捷科技源于一个芯片老兵不断创业的故事。

出生于1956年的戴嘉宝毕业于佐治亚理工学院,获硕士学位。后者是美国顶尖的理工科大学之一,与麻省理工学院、加州理工学院并列为“三大理工大学”。戴学的是电气工程,这个学校的代表学科。此后,戴继续深造,获得芝加哥大学工商管理硕士学位。

经过学习,戴于1986年创办了Excel联合销售公司,并正式开始了他的职业生涯。四年后,他加入美国UMAX科技公司,担任总经理十一年。2001年,戴作为联合创始人,在硅谷创办了线性功率放大器开发商,但回国创业的念头一直萦绕在他心头。

当时国内射频ic市场基本被国际巨头垄断,很难找到本土公司。于是在2004年,戴选择回到上海,创办了 Rideco 公司。凭借过硬的技术,锐迪科在成立的第一年就赢得了为大唐集团制作“大灵通”(SCDMA)射频芯片的业务,2006年的产销量突破200万套。2010年,Rideco成功登陆纳斯达克。

随着智能手机市场的不断扩大,戴带领锐迪科进入基带芯片领域,一举奠定了市场地位。出于资源整合的目的,紫光集团在2013年对锐迪科进行了收购要约,最终在一年后以9.07亿美元完成了收购。

收购完成后,戴离开了锐迪科,但他的探索并没有停止。2015年,戴毅然创办奥捷科技,致力于蜂窝基带芯片。同时,为了追赶世界级企业的步伐,奥捷科技在成立之初收购了韩国芯片设计公司Alphean,获得了2G/3G/4G标准下传统蜂窝基带芯片物理层的部分设计源代码和相关技术。随后在2016年,奥捷科技收购江苏智多信,继续加速原创技术的积累。

2017年是奥捷科技的一个重大转折点。今年,由于在手机芯片市场的失败,Marvell(满妹电子科技)决定将其移动通信部门易手。该部门拥有覆盖2G到4G的通信技术,其产品被黑莓、三星等手机采用。对于奥捷科技来说,这是一个不可错过的机会,最终完成收购。通过此次收购,奥捷科技成为国内除海斯外唯一拥有全网通技术的基带公司,并吸纳了一支顶尖的核心技术团队。

如今,在带领奥捷科技走过近7年的创业之路后,戴再次迎来了IPO敲钟时刻。IPO开盘价130元/股,据此市值达到540亿元。IPO成功后,戴和奥捷科技将开始新的征程。

7年11轮融资

这是一首未知曲目

这是一个千亿的市场。根据Strategy Analytics的数据,2020年全球基带芯片市场规模将达到266亿美元,2012-2020年复合增长率为5.45%。

从市场结构来看,只有高通、三星、海思、英特尔、联发科、紫光展锐和奥捷科技可以在全球销售商用多模蜂窝基带芯片。

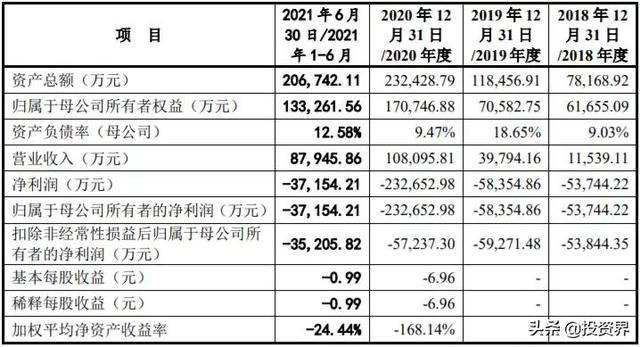

但和很多芯片公司一样,奥捷科技在上市前夕仍然处于大幅亏损状态。招股书显示,公司2018年至2021年上半年营收分别为1.15亿元、3.98亿元、10.8亿元和8.79亿元。扣非后净亏损分别为5.38亿元、5.93亿元、5.72亿元和3.52亿元。

奥捷科技在招股书中披露了持续亏损的原因:由于蜂窝通信是典型的高R&D投资领域,前期需要大量的R&D投资来实现产品的商业化,公司成立时间不长,因此需要大量的R&D投资来保证技术积累和产品开发。

一路走来,奥杰科技获得了VC/PE 的青睐。据投资界不完全统计,奥捷科技成立至今,已完成至少11轮融资,VC/PE阵容宏大。招股书显示,前十大股东中,不乏阿里巴巴、深创投、浦东科创、IDG资本、安信投资、浦东新产投、吴月峰资本等知名机构。

其中,IDG资本连续两轮融资,并于2018年与深创投联合投资1亿美元B轮融资,随后于2019年进行C轮融资。事实上,资本与戴有很深的关系。早在2007年,资本就参与投资了戴执掌的锐迪科。奥捷科技成立后,IDG资本选择继续支持他的二次创业。

戴回忆说,IDG资本最初投资奥捷科技的时候,已经达成共识,项目短期内不赚钱。“当时很多投资机构担心我们风险高,同时也有一些大公司在和我们竞争。我相信IDG资本当年一定是非常信任我的,但它能在不确定的环境下坚定地选择我们。”

谈及此次投资,IDG资本合伙人李晓军告诉投资界,之所以对奥捷科技印象深刻,第一个原因是公司战略定位清晰,抓住了本地化替代的机会。虽然当时困难重重,但背后的市场机会更加广阔。二、奥捷科技致力于成为技术实力过硬的平台型公司,在2G-5G蜂窝技术、VLSI技术、ISP等多媒体技术和高速接口技术方面有技术储备。最后,我看中了这个战斗力超强的成熟团队。

“戴是一个具有特殊创业精神的人,他在创业中投入了大量的精力和金钱。同时,他又是一个始终充满活力的企业家。毕竟他创办奥杰科技的时候已经不再年轻,但每次见面,无论遇到什么困难,他总是一副精神饱满的样子。”李翊君回忆道。

埋头布局20年,收获5家上市公司

IDG首创半导体投资布局

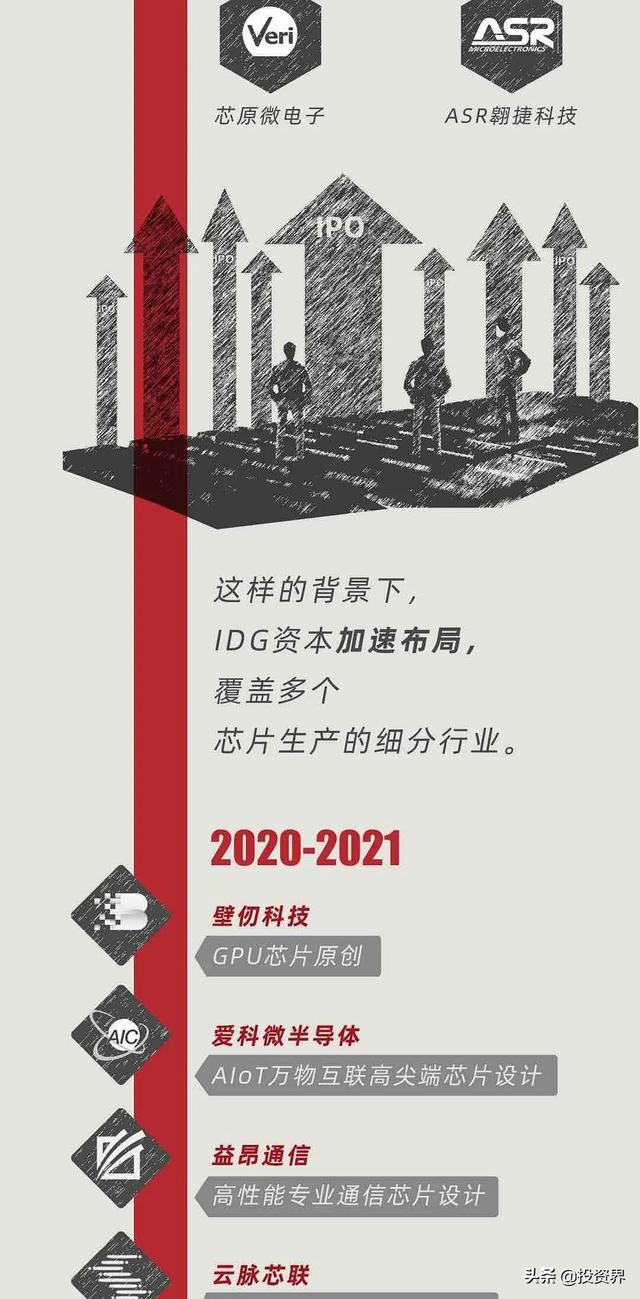

至此,IDG资本的半导体投资版图已经第二次启动。

根据投资评论,多家知名芯片公司背后都被发现有IDG资本,包括中微半导体、恒轩科技、陈静半导体、鑫源微电子、唐毅半导体、碧玉科技、易思维、望海科技、艾克维、地平线、昆仑芯等。今天,这个长长的名单还在增加。

查看更多幻灯片

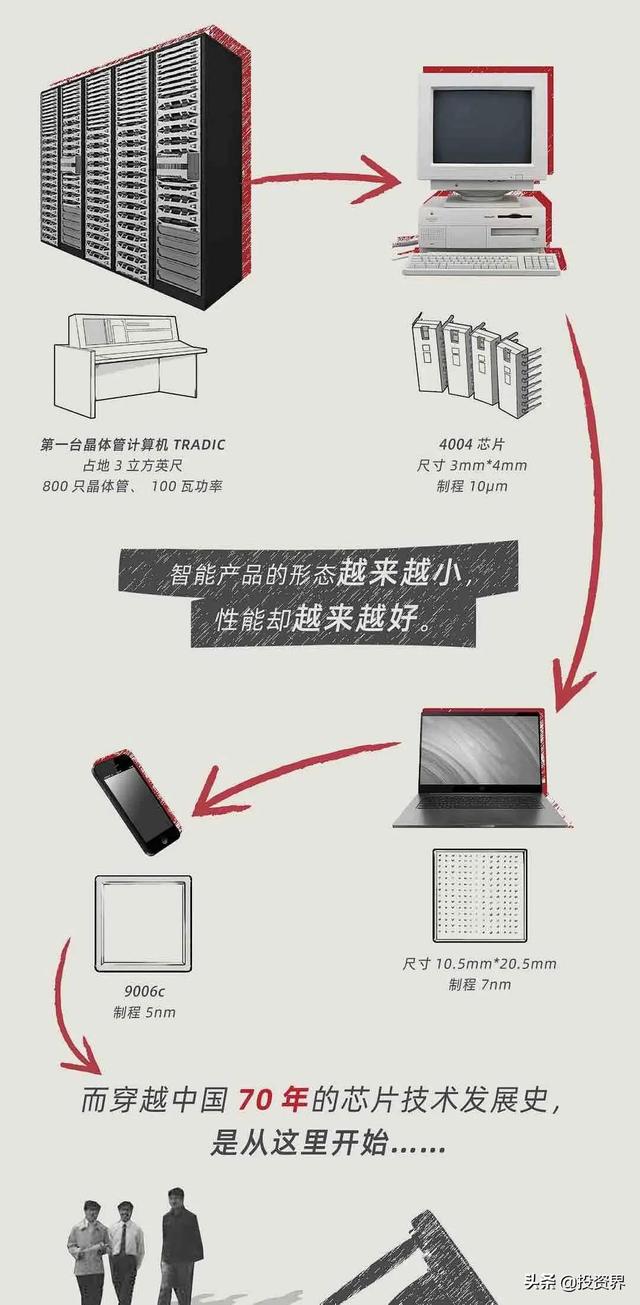

IDG资本在半导体领域的最早投资可以追溯到1994年。这是IDG资本投资业务的第二年。中国集成电路产业决定迎头赶上。当年,IDG资本投资了先进制造方向的风华高科。1996年,风华高科上市,成为IDG资本捕获的第一个上市项目。

半导体投资也随之而来。千年之后,国家大力发展半导体领域的决心越来越坚定,但现实比预想的困难。自主创新能力差、人才稀缺、基础薄弱、资金不足等问题依然存在,因此一些VC/PE公司决心投资芯片行业。由此,IDG资本迎来了第一波半导体投资高潮。

自2003年以来,IDG资本系统地布局半导体领域。20年来,其投资触角已在半导体设备、传感器、芯片设计、设计服务等多个领域布局。,半数以上的企业已经或即将上市。

Core最初就是在这个时期投入的。2003年,IDG资本参与了鑫源股份的A轮融资,这也是鑫源股份的第一轮融资。去年8月,鑫源在科技创新板成功上市。

例如,2005年,IDG资本投资了业界领先的电视和机顶盒集成芯片公司Amlogic。14年后,Amlogic以科技创新板001的名称上市,成为首家在科技创新板上市的公司。

在这个过程中,半导体投资经历了长时间的低估。随着互联网和移动互联网的兴起,半导体一度被VC/PE抛弃。一开始有很多投资机构一头扎进芯片行业,但很快就陆续离场,最后“合起来,一只手能数”。这期间,IDG资本一直有团队在跟进半导体——好的创业者,好的项目,不会因为行业热不热而错过。

代表性的案例一个个涌现出来。例如,2007年,IDG资本率先投资了全球领先的通信芯片公司Rideco。并且在2015年投资了AIoT芯片隐形冠军恒轩科技。恒轩科技是中国芯片行业典型的二代创业者。在恒轩科技成立之前,Sean曾在多家知名半导体公司任职。自此,李晓军成为恒轩科技的创始投资人。2020年12月,恒轩科技正式登陆科技创新板。

过去几年,随着半导体投资热潮的卷土重来,耕耘了近20年的IDG资本早已进入收获期,接连收获了一批IPO——中微半导体、陈静半导体、鑫源微电子、恒轩科技、奥捷科技、唐毅半导体也已递交了在科创板上市的申请,更多的芯片IPO正在到来。

长期乐观,短期谨慎

中国一定会有世界级的芯片公司

这无疑是一个需要绝对耐心才有可能看到回报的行业。

一般来说,半导体公司需要3-4年的时间才能从投资中获得真正的收益。这是一个必须跨越的阶段,因为只有半导体公司实现规模化收入,才能说明这个产品真正能站住脚,后续还会有更多的坎要过。在这个过程中,资本的长期陪伴显示了它的价值。

这在IDG资本投资核心股份上体现得淋漓尽致。2003年,当国内投资机构很少涉足芯片行业时,IDG资本为芯片设计公司鑫源进行了第一轮融资。直到2020年8月,鑫源成功在科技创新板上市。IDG资本合伙人余新华曾笑称:“从2003年投资到2020年上市,近18年,养个孩子也上了大学。”

据统计,IDG 投资的芯片项目,有近70%是在A轮和A轮之前,并且得到了长期支持。

IDG的长期陪伴还体现在对创业者的持续支持上。这里有一个故事:当年投资Rideco后,IDG资本与几位创始人结下了深厚的友谊。后来戴创办了奥捷,肖恩创办了恒轩,魏创办了艾克威,IDG资本选择了继续支持他们。现在其中两家上市了。

在李晓军看来,投资筹码需要遵循三条线。第一,遇到好的创业者,一定要果断行动,因为优秀的创业者永远是稀缺资源;二是关注市场空较大、国内替代需求较强的子行业,以工业为指数;三是关注技术创新,相信技术创新会给社会带来更长远的价值。

谈及当前市场的日益火爆,李晓军表示,当市场变得更热时,投资机构更加关注是正常的,这也给了芯片项目更多退出的机会。

其实今天中国的半导体产业还是比较早的,还没有真正到成长期。很多企业与世界一流公司还有很大差距。好在中国市场有大量的人才、结构性机会和产业链机会。

在芯片制造领域深耕十余年的于新华分析了中国半导体行业的优势之一:工程师红利。21世纪初,海外先进半导体公司开始在中国建设R&D基地,中国也逐渐有了半导体相关人才。虽然那一波创业95%的公司都失败了,但是提升人才水平很重要。今天稍微复杂一点的芯片都是几百人甚至几千人联合设计开发的。我国拥有大量的工程人才和技术教育体系,形成了强大的人才梯队。

回顾过去,李晓军认为整个半导体投资需要长期的乐观和短期的谨慎:“这决不能是一场冲刺。现在谁跑在前面都是很临时的领导,真正的跑道太长了。”

他提醒,半导体企业是TO B的行为模式,采购商对货源的理解非常强,要求非常高,对价格也有自己的诉求。企业只要满足客户的要求,肯定会被看到:“放心吧,一个产品定位和技术过关的好公司,今天成功的几率非常高。”

目前VC/PE面临的对手很多。比如华为的哈勃投资,小米,当代安培科技有限公司,比亚迪等产业资本都在半导体领域攻城略地。于新华坦言,产业投资者和财务投资者各有侧重。“IDG希望被投资的公司成为一家综合性的、在世界上有竞争力的企业。因为中国最大的挑战是芯片等尖端技术,最终将面临全球竞争。”

随着国内半导体投资的热闹空和估值的快速提升,项目越来越贵。对此,于新华认为,贵和不贵都是相对的。“如果在行业内盲从,没有自己的判断,那么100亿元贵,5000万元、3000万元贵,最重要的是要懂。”

中国要想真正成为芯片大国,势必要面对技术的全球化竞争。中国谁能成为英伟达、博通、高通?要20年才能知道。在此之前,每个努力的人都有机会。