本文来自微信微信官方账号:云计算(ID: GH _ 0068C4E23A81),作者曹亚萌,首图来自视觉中国。

丘迟与陈博智的书

将军只有勇夺三军称号,才能成为世界领袖。

弃雀之志,沐鸿鹄欲高!

一、甲方泛技术团队的困境

各大ToC互联网公司曾经养起了豪华的技术团队,但是随着自身业务的遇冷以及IT行业的演变,甲方(尤其是大互联网)的技术团队逐渐迷失了方向。

1.1数字殖民时代已经结束。

2019年,借着P2P风波后讨回员工工资的机会,我写了一篇文章警告大家,各种垄断、大数据杀熟、程序造假,都在用数字殖民的手段抢人。但疫情带来的在线服务、在线教育、社区购物,让互联网从业者重拾信心,大家都忽略了这篇警示文章。

2021年国家对个人互联网行业进行大修,没有人敢吹嘘“先融资,再抱团,再垄断,再杀猪”,这也让互联网技术团队遭遇巨大的成本压力。

1.2背景技术团队的衰落

在甲方的技术团队中,工资最高最重要,最容易晋升到技术VP的位置,而且一直是后台支持技术专家。

原因也很简单。后台支持技术是一种通用技术,容易沟通和提高,容易跳槽拿高薪。跳槽没有行业限制,而且老板和同事也无法对后台支持技术进行微控指导。

职场规则是,工程师工资越高,级别越高,老板和非技术类同事说话越客气。越是严肃神秘的工作细节,越少外人打断晋升评价。

只要市场足够大,通用技术的需求会逐渐扩散,云厂商也愿意加快普及速度。

前端业务R&D(和个人开发者)可以使用公共云快速构建一组“粗糙但足够”的网站和应用。

后台技术从创新停滞到取舍。即使偶尔有创新,甲方技术团队的执行能力也不如云厂商。

最近三四年,名人丑闻不再导致微博宕机,春晚红包发放顺畅,高清视频会议不卡顿,这些后台技术专家就尴尬了。

1.3云的规模和导向优势

专家是自然人,云厂商是一个不断完善的组织。虽然起点很低,技术受挫,但只要掌握了技能,不断进步,就会永久占据这个山头,在规模和导向上有优势。

先看性价比。专家优化他们自己的小集群的百分比性能。存的服务器不够发工资。

再看资源池,一个高可用的技术大牛,面对万兆公网接入的单一出口,防不住DDOS。

看数据储备的量级。你看百万地图上的黄石,公有云厂商做上亿地图上的扫黄广告联合识别。

最头疼的是外来的和尚会念经,不管云商的案子是真是假。老板找到了指挥技术专家的话。

第二,云厂商的发展刚刚好

当个人互联网前不着村后不着店的时候,IT企业服务将成为一个天堂般的新世界,冒险者来的越早越好。

除了疯狂烧钱的粉丝,整个toB行业没有硬核问题,但是现在几百亿的成本,粉丝不敢继续吹了。

2.1行业增速依然很快。

很多从业者说云计算已经是红海产业,理由是不能通过无脑烧钱快速扩张。

我专门写了一篇文章《云计算成本危机》,分析这个庞大行业的好处。不能平躺赚钱,过滤食物长胖,强者没有目标,迷茫。【/s2/】可以坚定高效的走路线抢朋友和商人的地盘。

西班牙和哥伦布发现了美洲,他们开始平躺,吃喝浪费机会。他们也寄钱给三十年战争中的人们,然后英国沿着他们的路线占领了新大陆。

2.2云高管发起换笼换鸟

云计算是一个快速迭代的产品、资源和服务。无论是盲目烧钱没有增长,还是躺着没有任何动作,投资人和集团高管都会撕毁云厂商的管理层。

云厂商管理层必须淘汰冗员筑巢引凤。现在,笼子越大,新的观鸟者就越高兴。被淘汰的倒霉蛋会喊“红海天灾非人祸”,但他们留下的坑里也是满满的真金白银。

前几年风生水起,早起的鸟儿们占据了经理和总监的位置,甲方的大佬们就算跳槽也为他们工作。现在他们喊着“云计算已经进入红海”,就是想不管老板死活,安安静静地躺着。但是每一个云的高管都不傻,他们也不在乎一些愚蠢的幸运鸟的死活。

我来对专家和商家的成功率做一个量化的假设。行业爆发期,找师傅的成功率是90%,忠于平庸的成功率是80%,找错人的成功率是50%,因为商机足够多,增量足够大,云高管不需要刻意找师傅。但在行业稳定增长期,专家参与业务的成功率是20%,佛系平躺的成功率是10%。找废高管就是给朋友加分。这个时候,专家就是高管手中的王牌。

2.3半熟行业需要引进人才。

技术大佬们也习惯了二茬接班,过去做移动互联网的时候一杯酒都没喝。

当移动个人互联网的增长率远远超过100%的时候,工程师在公司的地位还不如集资、运营、产品经理重要。大佬们看不清楚,不敢跳槽。

当增速放缓,没有新用户抢存量业务的时候,业务是否下滑,刷新是否顺畅,会成为用户感受的核心竞争力,技术大佬跳槽拿高薪。

在中国历史上,前人访雷,后人成功的案例比比皆是。陈胜在起义中的身死并没有吓到刘翔宇,刘福通在北方与蒙元的激战也给朱元璋留下了足够的发展空。

2.4这是条条大路通罗马的选择。

云计算行业是承载“面向工程师”的toB企业服务的最佳方式。公有云、私有云、行业方案、云管理、云上工具的从业者可以互相代理,兼职,互补。

比如一个公有云推出私有存储,比如一个存储推出容器化的大数据平台,产品进化就不是跨界创新;

比如某公司是云原生数据库,它可以把承载数据库的IaaS技术作为云主机和容器云来销售。

比如IDC转型做云,公有云开始卖IDC,集成商和云厂商互相互换,互相购买股份,等等...

这些以“工程师为最终用户”的产品的R&D、架构和运维,可以说本质上都是在做云计算。

第三,谁在乘风破浪?

在这一部分,让我们进入正题。云厂商欢迎哪些人加入跳槽?

3.1欢迎传统软件架构师

我指的是传统的架构师,他们总是写代码,看数据,有权在中后台指导、仲裁和商定技术标准,对性能和稳定性负责,而不是售前解决方案的“架构师”。

这些软件架构师的工作在甲方并没有太大变化,云厂商也有很多工作等着你:

组件和后台资源可以可视化量化和迁移,最终实现成本优化。

凭借自身的技术权威和影响力,促使整个it行业拥抱云计算。3.2欢迎后台R&D和平台运维。

后台R&D和平台运维跳槽来云厂商,可以做三个方面的工作。

售后服务是很多大云中技术和服务的薄弱环节,售后服务薄弱就会流失客户。目前云领导不重视售后,但我在后续4.4提到的“售后也是空谈家”,这是一个被低估的岗位。在工作扎实可信的前提下,R&D有安排主机、容器、大数据测量监控的经验,运维有管理自建云、云迁移、云备份的经验,跳槽到云厂商会更容易。

3.3资源采购和资源运营

资源采购和资源运营需要的人数很少,但确实是云厂商短缺,甚至是少数保证不仅加薪还能升职的岗位。

现阶段有云产品有话语权,都是基于资源。在云产品同质化的情况下,合理的成本和资源的及时交付属于云厂商的核心竞争力,而资源的高效和峰峰值复用是最难的利润来源。

云计算需要采购和运营经验来维持高收入、低毛利、高净利润的健康状态。而且这些技能都是靠经验和人脉积累的,培训难度很大。都是小圈子里常见的跳槽技巧。

我写过云资源运营的方法论,但其他读者都是贪多嚼不烂,以震撼为主,基本看不懂细节,头,隐喻。

现在,云厂商发现,只有善良,理解和利用供应商,管理好供应链,资源成本才能合理,才能按期交付。云厂商可以参考英特尔、浪潮这样的公司大客户名单,定点挖掘采购人才。

在云产品保证净利润的情况下,资源运营变得重要而稀缺。每云都知道从CDN厂商那里挖单线带宽运营,但是从哪里挖BGP带宽运营,从哪里挖计算力资源运营、存储、IO分发的高阶人员?

我也没有很好的资源运营人选,但是和甲方容器云的朋友聊计算资源调度,和自建大数据的朋友聊存储和IO分配,比和云厂商的同行聊天更顺畅,更清晰,更有条理。这也是我写好成本优化文章的基础。

因为培训难度责任大,因为云资源的盘子更大,因为必须有独立的话语权,又因为需要的人数很少,这两个职位是为数不多的不仅能加薪,而且大概率能升职的。

第四,给考生做云职场拼图。

在这一章中,我将从考生的角度,对云厂商的职场中的各种职位进行说明,让大家拨开迷雾,心中有数。

4.1最好是继续做技术。

云厂商有一个坏习惯。喜欢忽悠面试的工程师不做技术。做产品的售前销售有多爽。这是拿候选人的一生职业规划,给自己做一个装饰性的赌博。

大家最好继续面试R&D运维架构之类的岗位。不管他们的手有多痒多累,不管面试官画饼有多蠢,都不要去尝试做产品,售前,售后,销售。

从集团母公司的管理惯性来看,大云里也有技术序列,是直系家属,也有非技术序列,是外籍雇佣兵。能拿到户口本为什么还要暂住证?

如果你只是一个普通的工程师,转岗到非技术岗位后是无法转为工程师的。这是一段不可逆转的旅程。又是一年,没必要早早让职场没得选择。

在技术序列中盲目焦虑的工程师,大概率头脑平庸。没有工程师身份的保护和包容,你只会变本加厉。比如技术男想转行做销售,那我给你看一篇文章《为什么技术不能转行做销售》。

4.2不要转给产品经理。

技术工人总想做产品经理,体验只吃饭不干活,指挥不干活的快乐。但是,如果甲方的工程师跳槽到云厂商,一定要三思,你是不是精英,是不是天才,你有没有跳槽的资格和必要。

高端云产品经理全部来自优秀人才的转移,而不是残疾人养老的安置。优秀的人才是指:

淘汰不能按期交付的项目经理,掌握内部资源的特点和同事的主动性,对结果负责。普通工程师羡慕优秀的产品经理。他们可以赚更多的钱,工作更少,指挥工程师。但是其他工作别人比你挣钱多,干活少,可以随意指挥你。不要搞错因果关系。

至于普通R&D羡慕普通产品经理,你只看猪偷懒,不看猪被捅。大部分产品经理挣得比技术少,挨的骂比技术多。和R&D调情的低级快乐弥补不了前景和钱景。

4.3分析销售的客户关系

首先,这个行业充斥着“毒虫懒虫的假货销售”和划桨的预售,我严重拒绝智商迟钝的普通工程师转做预售,因为没有收益只有风险。

然而,云行业极其缺乏高质量的销售。对于性格活泼有思想的工程师来说,你的销售可以改变大的云计算行业。这是一条机遇大于风险、收获丰厚的光明大道。

工程师只能做专业销售,总怕比不过“关系型销售”,但其实客户关系并不难,下面写的略显晦涩,但只有懂的朋友才能做好销售。

我有老中青三代精英销售的朋友。他们都知道“关系型销售”是故意制造秘密,然后享受客户的信任,不一定有利益交换和感情投入。“专业销售”是优先通过打破信息鸿沟来获得信任,而最好的利益交换是帮助客户获得物有所值和按时交付而不失败。

自称“非常客户相关”的销售大多心虚,他的关系无从考证。真正有客户关系的销售,不会亮出底牌害朋友,不会用亲友的职业前景为自己赚佣金,不会满世界喊自己刚给客户发了钱,刚和客户喝了一杯。

销售作为客户项目,最难的不是协调客户的利益,而是协调内部资源。也许领导会信任支持关系型销售画饼,但同事们只能理解专业销售合理清晰的实施要求。

工程师转行做新销售的真正障碍在于如何避免指派一个“猪倌”销售主管。云高管会慢慢取代销售猪倌,但不知道你的运气如何。

如果你对销售售前感兴趣,我有深入的分析可以参考“产品的销售-售前-订单制作三角”。

4.4售前是一个危险的过渡岗位。

售前不是一个好职位。虽然号称“解决方案架构师”,但主要工作是填补尸体产品和素食餐销售的岗位。这个姿势很恶心。我来打个比方:

能不能上完课程主要看运气——销售签约一半靠努力一半靠运气,销售前分配什么销售靠运气。从软件到硬件再到IDC,以前做销售的工资很低,现在是因为服务一堆失败者变成了高薪工作。这些补偿的销售和产品迟早会修炼内功,售前的重要性会降低,收益也会缩水。

预售可以作为“在困境中萌芽”进入云计算公司的跳板,是很好的热身转岗。

销售前的高离职率导致人力需求高,工作委屈导致入职工资高,频繁接触研发和见多识广的领导,频繁更换确实是磨刀霍霍。

我亲眼看到,一个10人的精英售前团队,三年内转岗三个产品经理岗,两个管理岗。

但我也郑重警告你,好好评价自己,不要炒股票成为股东,成为家乡的跳板。我上面说的精英售前团队不是普遍现象。

4.5技术售后可选。

甲方工程师的另一种方式是做售后技术支持,运维转IaaS售后,研发转PaaS售后。

只有技术售后服务才能与客户的技术部门平等沟通,只有技术售后服务才能用客户的圣旨碾压产研蛀虫。目前售后服务冷门,以后会成为富矿,员工也没有失去工程师身份,只是技术要求略低,可以考虑一下。

我为优秀的技术售后写了一篇霸气全面的分析,就是“售后也是空谈家”。

但技术售后发展前景不大,职业高点是跳回甲方技术团队做中层,少数转做产品或管理。

如果你的技术能力很好,就留在技术团队,可以轮流做,提供售后支持。

4.6技术专家的补充建议

我是真心和大师交朋友的。对于有意参与云计算大潮的顶尖技术高手,我再多说几句:

A.各大云的高级人才极度缺员,大资源库和技术创新方面的专家更是短缺。

在早期,公共云使用资源冗余来填补性能和稳定性的漏洞。但是盘子做大之后,堆资源太贵,堆资源解决不了逻辑架构问题。

前几年,云厂商与其说是在搞产品创新,不如说是在“找对路子”、“查漏补缺”。比如实习生做云硬盘,从朋友那里复制产品参数和定价,软件复制Ceph。

如果我们现在做云硬盘创新,必须是新硬件、新算法、新架构的专家;即使找不到创新方向,专家也能阻止一些以年度工作报告为导向的伪创新(无常识地混日子)。

b面对早期的云技术从业者,保持自信和礼貌就好,他们没有积累任何外界无法揣测或超越的经验。

从2014年云行业发展至今的八年里,云计算技术一直是一个大胆实践的过程,用你的脸落地,刚好够试错。

在个人层面,云计算工程师有大量史诗般的努力,但努力不能取代天赋。PythonAPI程序员只能做到“适可而止”+“以后再说”。

从宏观的技术需求来看,公有云既没有硬核的场景需求,也没有专用的软硬件,所以不会产生独特的新技术和体验。我在公有云和私有云的对比转型中也有详细描述。

C.找对云计算的面试官,谦逊有礼,要钱要权不要犹豫。

以我做媒的经验,专家总是害怕遇到技术差,眼光差的面试官。但是,千里马常见,伯乐不常见。再说,有见识的主管只会给你合理的低待遇。伯乐可以珍惜名马,但不会溢价。

当你遇到一个自己技术不好,不能顺利聊天的面试官,专家就不要再对牛弹琴了。他们缺的是技术人才,但不缺幸运者的傲慢。这是运气的机会。试试另一个。

我写文章很少嘲讽特定群体,但我在上面的文章里用了“PythonAPI程序员”,就是一个大师对一个云硬盘技术面试官的精炼吐槽。但我给面试官推荐了另一位专家,两人聊得很开心,当场差点成了拜把子。

如果一个专家在面试过程中遇到了一个谈吐很好但技术不行的面试官,他就是你的溢价伯乐,你的彩虹桥,新的机会。

我在现场组织了几场比赛,面试官对硕士生候选人充满了羡慕和敬佩,眼神闪烁的就像刘备遇到了孔明。

一个师傅入职半年后,他的领导私下跟我说:“如果我想有他一半的技术天赋,我就不会转向管理。看看其他人,光是写代码就值这么多钱”。

5.跳槽不得罪甲方。

云厂商总是担心挖甲方的技术大佬会得罪甲方的管理大佬,但只要不出现严重的运营失误,这种人才流动会拉近双方的关系。

5.1甲方不能停止该流程。

云厂商可以提供远比甲方空更多的利益和发展,后台非业务it技术人员从甲方跳槽到云厂商是大势所趋。

对于无法阻止的事情,情商在线的人会选择一种祝福和一种解决方法,而不是幼稚的威胁和挫败。

5.2甲方无意停止该流程。

A.从公司整体来看,引入技术供应商减少自身技术投入是大势所趋。

如果公司不给足够的预算,就请不起供应商,更请不起自己的团队。从公司的角度来说,项目预算也比人力预算更容易通过。B.技术高管团队的缩减将降低他们的内部话语权,但也会降低内部风险。

下面的例子,如果甲方有自己的技术团队,要免费加班,但是找智能云厂商合作,交替前进。

比如甲方的多技术团队游戏,一些重要的证据和背景知识由权威供应商讲解,这是结束无效头脑风暴和商业幻想的好方法。

某造纸厂IT负责人说:“别说一个模块免费给我!你说卖,责任就在于商家没提需求,老板没批钱。你说送人,我就懒得送了。”5.3可控流量也是甲方的福利。

同事跳到云提供商比跳到网上的同行要好,这是相对可控的人流。

当甲方晋升空受限时,可以跳槽到云提供商,这对于那些“成长太快留不住”的人来说,是一种隐性福利。这些人才留下留下的预算和职位,领导可以分给留在团队的心腹。

我甚至觉得,如果甲方能把推荐信附在人的可控流动上,这种好处就可以显性化、制度化。

5.4朋友传递信任

我一直觉得云客户的要求真的很低。他们很好,很可爱。他们被云厂商欺负,甚至卑微。各种严厉的批评和讨价还价,都是频繁受害后的尖锐防御措施。希望大家能通过甲方亲友的流动,逐渐认同我的观点。

目前云厂商和甲方之间缺乏互信,本质上是云技术在功能和可靠性上的尴尬,需求传导时云销售一片鸡鸣。

随着自己的专家充实云计算团队,甲方会减少对云厂商实力的担忧,即使出现故障或延迟,依然可以信任云厂商的服务诚意。

有了熟悉甲方场景需求的甲方技术人员加入云厂商,云厂商也有了自信顺畅的沟通大门。朋友之间有信任,有容错的合作,才能达到最高的效率。

6.人才流动是云的新希望。

IT技术的核心载体是顶尖人才,这些顶尖人才的流动对云计算产业、云计算产品和服务的演进大有裨益。

6.1丰富产品竞争力

现在的公有云太像附带软件的资源租赁了。核心原因是缺乏核心技术和产品竞争力。客户在云上只想方便便宜。

只有顶尖的专家来云计算公司,让有些技术只能由公有云来研发,有些业务只能由公有云来承载,让公有云真正成为有理想有能力的高科技企业,最终才能造福社会,走向世界,为全人类提供云服务。

6.2解开产品进化的人为障碍

计算机发展史从来都是大规模、民用、廉价的低端软硬件。先做大规模,再赶上自己的效率和改变用户习惯,最后淘汰旧的象牙塔技术。

甲方对云产品细节的需求拒绝使用更通用的软件架构,不看通用工具反复做轮子,做无聊的调优和废话评测,说自己需求特殊,但本质上是因为甲方技术团队太多太闲。

云厂商虚心接受这些精英工程师,剩下的孩子和管理者会虚心减少定制,使用常规云产品,以云原生为标准。

6.3有效降低成本

正如我在《公有云成本危机》中提到的,云厂商不能盲目烧钱上百亿,因为我们都感受到了此时的行业温度。

在众多的降本增效方法中,招聘专家可以从两个方面降低成本,分别是提高产品质量和精简团队。

A.精英工程师写出来的软件不仅会有用户功能,还会改进三种可以降低成本的技术:

提高资源利用率,通过主动通知、敏锐检测、平滑迁移,精准调度资源。B.IaaS cloud和PaaS cloud的核心R&D团队,本来就不会使用人群战术;云R&D队在赛马中犯了这么大的错误。

找到2500名R&D精英人员确实是个问题,但这是技术总监的工作。七。结论:为什么写这篇文章?

我的职业发展文章都是真心交友。

这些文章既不是焦虑的宣泄,也不是逗粉丝开心的鸡汤;每一篇文章我都思考了几个月,和上一篇一脉相承,我和以前的接触者也在践行这些原则。

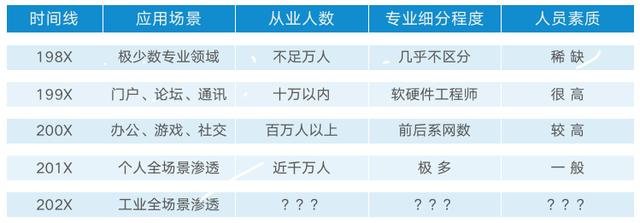

下图是我对为什么会有云计算行业的原创解释。在我眼里,云计算是IT圈人力的替代,所以我一直关注我在替代和服务哪一群人。

本文来自微信微信官方账号:云计算(ID: GH _ 0068C4E23A81),作者曹亚萌

此内容为作者独立观点,不代表虎嗅立场。未经许可请勿转载,请联系hezuo@huxiu.com获得授权。

正在改变和想要改变世界的人都在嗅这个应用。