编辑:作为一个内容产品,一个好的生态可以让产品稳定健康的成长。一个好的内容生态由作者、内容、平台、读者四部分组成。本文作者将从这几个方面来分析内容生态,希望对你有所帮助。

说到“内容生态”,大家都不陌生,尤其是做内容产品的小伙伴。内容生态的发展几乎决定了一个内容产品的最终走向。

内容生态好的产品往往能稳定增长。例如,字节跳动从成立之初就开发了PUGC,建立了一个创作者平台——头条号来支持创作者,而后者则为基于字节的内容产品提供优质内容,如Tik Tok、西瓜视频等。字节跳动凭借强大的智能推荐算法为用户分发优质内容,满足用户对内容的个性化需求。同时,入驻的创作者也可以通过平台,通过广告等方式扩大影响力。

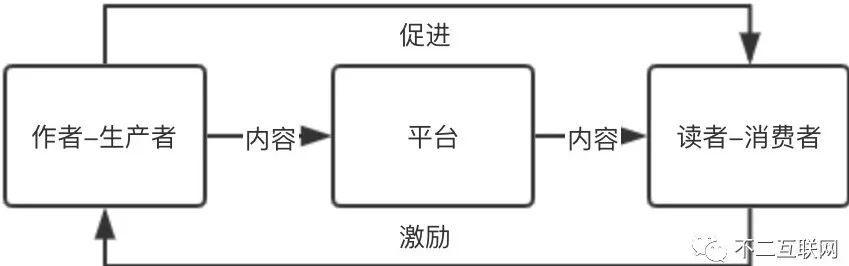

内容的生态主体是读者(消费者)、作者(生产者)、内容平台和广告主。只有这些相互关联,互惠互利,和谐发展,才能实现内容生态的繁荣。好的内容生态往往是指(定义仅供参考):基于平台定位/调性,内容的生产(包括广告)促进内容的消费,进而刺激内容的生产,形成独立成长的闭环。

下面,以信息流产品为例,从作者、内容、平台、读者四个方面简要介绍构建内容生态要做的工作。

二、作者作者作为内容的生产者,是内容生态的动力之源。如何让作者更好地服务于内容生态,为生态提供源源不断的动力,平台需要设置合理的培养(奖惩)机制,让作者按照“规则”为平台持续输出优质内容。

首先是激励机制。由于作者类型不同,诉求和目标不同,相关激励机制也不同:

当然,除了上面提到的这些“个性化”的激励机制,平台还应该设置一些通用的激励机制,给予作者相应的正反馈。比如要建立作者的等级制度,以及相应的权限(原创、认证等。)应该明确量化,从而为作者提供更多的变现手段,让作者获得相应的价值回报,比如带货电商、付费内容等。

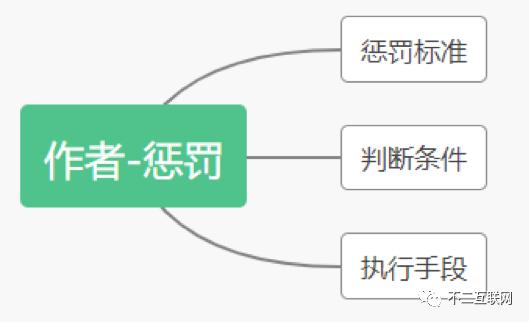

但只激励作者显然是行不通的,相应的惩罚(进入&退出)机制也是必不可少的。那么如何制定合理的惩罚准入机制呢?个人认为可以从处罚标准、判断方式、执行手段等方面制定相应的规则:

惩罚标准:根据作者的帖子数据,定期计算作者的排名得分(头条指数),并显示在作者后台。作者排名得分的影响维度通常包括原创度、知名度、垂直度、传播度、活跃度等。每个维度的得分会影响账户的最终得分,不同的得分与账户权限挂钩等。

判断模式:

实施手段:

平台方根据判断条件降低相应用户权限,如上V、关闭小黑屋;在分发方面,这类作者的分发相应减少,甚至不分发。

其实大部分惩罚的目的更多的是提醒作者“懂规矩”,最终目的是希望作者能在平台上产出更多的优质内容。所以平台的处罚往往是时间性的,毕竟不能“一棍子打死一个人”。因此,有必要为被处罚的创作者设置一个处罚退出机制,即恢复创作者被处罚前的等级/权限。比如你一个月不发布文档,你就收回广告变现的权利,当用户继续创作一个星期,你就被赋予相应的权利。

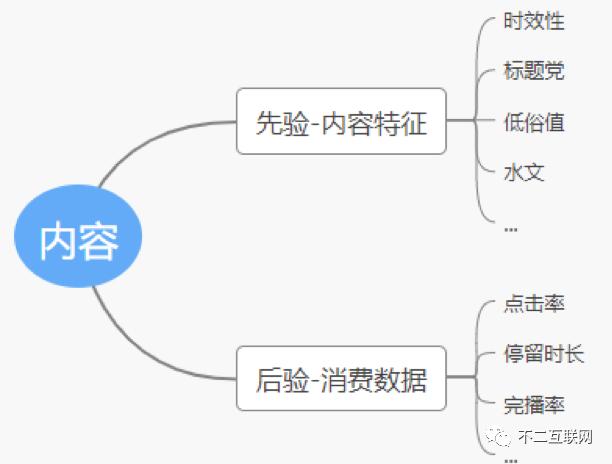

当作者生产的内容进入平台后,平台需要尽快筛选出高质量的内容,让高质量的内容得到更多的曝光,而低质量的内容可以减少或不曝光。这就需要平台在一定程度上控制内容的质量/安全。首先,要确保内容安全,比如不能涉及xi、政治等。平台通常在内容审核阶段对内容采用机器+人工的识别处理,做到“宁错杀一千,不放过一个”。在安全的前提下,平台如何筛选出优质内容?即如何判断一个内容对于这个平台来说是否优质。我个人认为有两种方式:

在实际分发中,系统多基于后验指标(或者模型主要以用户点击行为为优化目标)向用户分发“优质内容”。而后验指标只能在短期内反映用户对内容的点击欲望,显然会被一些容易吸引眼球的内容(如标题党、擦边球)钻空空子,虽然这些内容短期内可以作为平台。

为此,系统通常会建立曝光审核机制(定期对高曝光内容进行人工审核),一些数据性能较高但长期对平台/用户不利的内容会受到相应的惩罚。

四、平台内容从作者制作到存储、审核、标记,最终分发到用户手中。为了满足不同用户的消费需求,推荐系统如何在不打破作者平衡的情况下,将好的内容分发给有需求的用户?作为流量的分配者,平台会如何通过分配来平衡?其实要综合考虑作者和内容的关系,作者和内容的关系是耦合的。

对于头部作者来说,他们生产的内容能够满足用户的主要头部需求,所以在分发端要保证“足够的量”,以维持平台内容的调性。

具体措施如下:先发布后审核,加快头部内容分发效率;设置质量保证体系,保证头部内容充分暴露;对于中长尾作者来说,他们生产的内容更多的是满足用户个性化、分散化的需求,但这类用户占了很大数量。所以在分发端要保证“充足”,让有需求的用户得到满足。随着用户的需求得到满足,作者也会受到相应的流量/现金的鼓励(取决于平台设定的流量变现规则,这也需要平衡利益),从而不断生产内容。

而对于不同等级作者设定的流量倾斜规则,更多的是从作者维度出发,在分发前期(内容测试阶段)采取“一刀切”的方式,保证作者生产的内容有一个基本的曝光度,只解决一个“温饱问题”。平台的最终目的是发现更多真正的优质内容,让这些优质内容被更多感兴趣的用户看到。因此,在内容分发的中后期,推荐系统需要考虑内容质量本身的原因(先验特征加后验数据),同时基于不同作者的等级在扩大分发时进行不同的权重加权/降级。

五、读者对于读者来说,他们的消费行为可以被推荐系统用来学习和预测,帮助平台更好地满足用户的个性化需求。但是,有时候机器并不能完全“理解”你。

所以平台方需要给读者反馈渠道,让读者通过更主动的行为“表达”,比如负面反馈、投诉等。

此外,作为内容产品,平台还为众多读者提供了对社会事件畅所欲言的机会,这就涉及到“用户治理”(社区产品尤为重要)。

六、小结良好的内容生态是所有信息流产品的终极目标。生产者为“名利”生产内容,消费者为看到优质“内容”贡献流量。两者相互促进,相互鼓励,形成一个平衡的闭环。这个闭环看似简单,却不乏“人性”的思考。以上内容只是工作中的一些简单想法,欢迎大家交流讨论。

本文由@帕尔PM原创,人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。