以下文章来自互联网小偷集团,作者佩佩,小偷集团的负责人。

近日,36Kr推出“新经济十年征文”,试图征集记录新经济沉浮的优秀文字,互联网贼团《品多多崛起的深度再审视》荣获本次新经济十年“看见”深度商业观察奖。

文|贼团团长

来源|网络流氓(ID: TMTphantom)

到2020年5月15日,拼多多市值已突破700亿美元,成为仅次于阿里巴巴、腾讯、美团的第四大互联网公司。显然,没有任何力量可以阻止拼多多继续前进,直到它超越JD.COM,在GMV上逼近淘宝,并在2021年左右实现盈利。现在的问题不是拼多多能不能“主流”,而是“主流”和“征服新领域”的速度能有多快,天花板能有多高。

但市场还没有完全理解拼多多上涨的逻辑。即使是互联网行业,除了电商专业人士,很多人也不懂。大多数人把拼多多的崛起归结于“低价”和“低门槛”;还有人简单粗暴地认为,拼多多的低价完全是因为平台补贴。上述观点不仅是错误的,而且是有害的——它们会妨碍我们正确认识新事物、新趋势,形成不正确的思维模式。

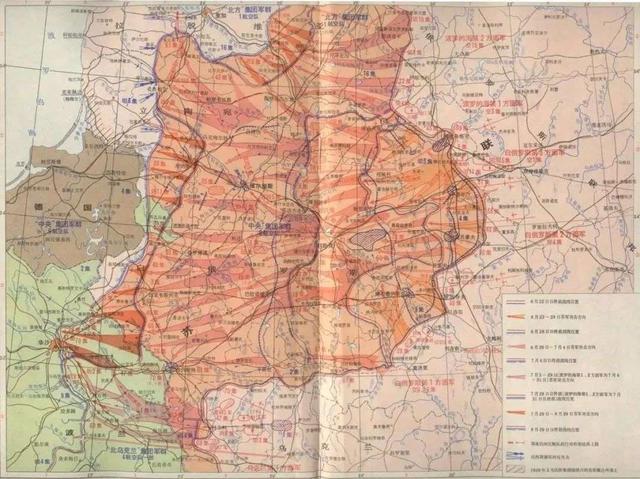

在我看来,拼多多崛起至今的过程是一场值得研究的战役,其重要性和趣味性堪比人类历史上规模最大的诸军兵种联合战役:巴巴罗萨行动、天王星行动、霸王行动、巴格拉季翁行动等等。我们首先要从更高的层面了解战役的背景,然后才能了解战役的前因后果,以及过程中交战双方的战术执行力。这种分析很难,但我可以在这里试着做一下,以便更有经验的人指正和补充。

巴蒂安行动,东线最大的进攻战役地图。

起因:2016年零售电商市场概述

到了2016年,也就是拼多多迅速崛起前夕,中国零售电商市场已经基本落入阿里(淘系)和JD.COM手中。传统零售巨头,如苏宁、国美,建立大型独立电商平台的策略基本失败。唯品会、当当、网易考拉、小米有品只能退居垂直平台。总的来说,阿里VS JD.COM的竞争将是未来五年甚至更长时间零售电商市场的主旋律。

阿里和JD.COM获得整个市场的控制权有很多原因,但最重要的一个原因是他们都非常重视移动互联网的趋势,在移动(无线)方面投入巨大,并积极引导用户向移动端移动。对于传统零售巨头来说,最悲哀的是还没来得及适应“互联网化”的趋势,却被迫应对更可怕的“移动互联网化”趋势。事实上,在2013-17年,所有适应了移动化趋势的互联网公司都迎来了巨大的发展机遇,适应慢的面临着地位的下降,没有适应的则被边缘化或者灭亡。

在两强并存的格局下,JD.COM认为自己的战略优势更加明显,“迟早能超越淘宝”,主要基于以下原因:

1.JD。COM的自营模式可以更高效的杜绝假货和水货,对高端市场更有吸引力;

2.自营模式天然有经营杠杆,只要形成规模效应,后续增长如滚雪球;

3.通过自建物流体系,JD.COM有更强的履约能力;

4.JD.COM可以用微信的流量资源,淘宝不行。

以上四个原因中,第四个(微信流量)JD.COM一直没有真正用好;第三条(自建物流)也被证明不那么重要;第二条(个体户模式)也是有利有弊。不过第一种(品控更好,定位更高端)还是比较合理的。淘宝一开始是以C店为主的市场,后来逐渐扩展到中小型B店,但对高端品牌和高端消费者的覆盖仍然不足。对此,阿里的回答是:给天猫(原淘宝商城)更高的地位,更多的资源;电商的“品牌化”、“高端化”,其实就是“天猫”。

2013-17年,阿里在商业上最大的成功是手机淘宝和天猫的发展。2015年以来,天猫每个季度的GMV增速都高于一淘(注:预估值,阿里已不再披露一淘整体GMV);在过去的2019-20财年,天猫GMV很可能已经达到甚至超过淘宝。电子商务的“天猫”不仅是对JD.COM挑战的回应,还具有很强的现实金融意义:

1.淘宝没有佣金,天猫有佣金收入。

2.入驻天猫的高端品牌客单价更高,营销预算更充足,从而实现更高的整体货币化率。

3.天猫品牌旗舰店参与各种促销活动的热情和能力也远高于淘宝C店和中小B店。

总之,2016年前后,淘电商和JD.COM的核心增长逻辑是“消费升级”。相比线下零售,电商的核心优势不再是价格(虽然价格仍有优势),而是综合的“用户体验”。消费者愿意为更高端的品牌和更好的体验支付更高的价格。因此,在零售电商市场,淘系整体已经“上移”。在这个过程中,处于中基层的门店C、中小门店B、垂直门店B都得到了一定程度的牺牲。

这是2016-19年拼多多强势崛起的第一个原因。

巴蒂安行动期间苏联坦克正在行进。

中低端企业的出走:最终落户拼多多

一淘过去是、现在仍然是中国最大的零售电商平台,有着坚实的流量基础和完善的基础设施。但在淘系内部,各种资源都在悄悄向头部集中——从C店到B店,从中小B店到品牌旗舰店,从低端品牌到高端品牌,从高端品牌到KA(核心大客户)。而且这个过程是循序渐进的,到2019年还在进行中。

淘客内部流量分为两类:第一类是“花钱”,以广告和直通车投放为主;第二类是“免费”,即平台通过算法和关注点分发的流量。中低端商家在“花钱”上显然不能和高端品牌相比;在“免流量”方面,淘的算法越来越倾向于“大店优先”。整体而言,淘大的流量分布遵循以下优先链:

1.店铺型天猫店高于天猫旗舰店,天猫旗舰店高于天猫专卖店,天猫专卖店高于天猫专卖店,天猫专卖店高于企业C店,企业C店高于个人C店。

2.整个淘系的商家按照规模和品牌分为七个级别(注:并不是消费者理解的“钻石”、“皇冠”级别)。7级(主要是KA)权重最大,6级次之,1-5级能分配的流量已经很少了。

所以,淘系的中低端商家不得不寻找新的出路——不放弃淘系,直到今天,也没有多少人敢真正彻底放弃淘系;而是在淘系之外寻找“狡兔三窟”的路。他们考虑过JD.COM,但是JD。COM的自营模式、低效的广告机制和远不及一淘的DAU/用户时长降低了其吸引力。他们考虑过微信业务,但缺乏正规交易和规范机制的微信业务终究只是权宜之计。他们也考虑过微信微信官方账号和小程序,但微信既不做流量集中分发,也不做集中运营;而且,要等到2017年底小程序才能真正迎来大发展,已经来不及了。

在这个过程中,拼多多逐渐成为中低端商家“出走”的核心选择。它几乎拥有这些企业所需的一切:

1.以SKU(单品)为核心,无购物车,无店铺运营,专注卖货,减轻业务运营和推广压力;

2.早期几乎没有高端品牌,以标准品和白牌为主,所有的流量供给相当于淘5级以下的商家;

3.微信群模式提供巨大的单品出货量,满足标、白牌商家薄利多销的需求,尽可能做大单品爆款;

4.神奇的是,淘宝商家并不能有效利用微信场景(仅通过密码洗),但拼多多早期100%都是微信场景,与原有的淘宝购物场景并不冲突。

商家追求更低的流量获取成本和更低的整体负担率(对平台的货币化率)是不可改变的趋势,就像水往下流一样。更何况拼多多能提供的不是一点点的低价流量,而是巨大的低价流量;不是一两个单爆品的热销逻辑,而是每天很多单爆品的热销机会。只要拼多多和淘之间还有实质性的差距,拼多多吸引商家的过程就不会结束。

微信基础设施在拼多多中的关键支撑作用

毫无疑问,没有微信,拼多多根本不可能崛起。JD.COM一直没有利用好微信的流量入口,过去如此,现在依然如此;这不仅是因为JD.COM不想过于依赖微信,还因为它从未熟悉互联网的“社交”和“有趣”玩法。腾讯投资拼多多后,拼多多不再有被微信封杀的风险(虽然在诱导分享方面还是有一些限制)。问题是:为什么拼多多的崛起始于2016年,而不是更早?拼多多本身成为头部APP后,微信的功能是什么?

问题的关键在于微信的两大基础设施——微信支付和小程序。小程序在拼多多早期(2018年之前)扮演了非常重要的角色。虽然拼多多现在也在努力诱导用户使用其官方APP,但大部分用户还是同时使用APP和小程序。微信支付的功能被很多人忽略了——它的功能甚至大于小程序。如果没有微信支付,拼多多可能从一开始就发展不起来。

在三线以下城市,以及一二线城市的“五环外”,有大量没有支付宝账号、没有微信支付、没有绑卡的人群,以中老年人为主。通过抢红包等行为,他们的微信支付账户里已经存了一定的现金,但是没有办法花掉。拼多多前期吸引的就是这些种子用户——对他们来说,在一个群里抢着买一双打折的鞋子,和在一个群里抢一个十几块钱的红包是一回事。当然,这些人在拼多多购物后,往往会成为忠实的电商用户,在微信上绑卡,注册支付宝。

所以,与其说拼多多吸走了一淘的用户,不如说拼多多扩大了整个电商的用户盘子。我们有理由相信,2016年之后,淘宝和JD.COM的大量新买家都是受拼多多教育的。从此,人们认为,对于消费者来说,拼多多是“小学”,淘宝是“中学”,天猫和JD.COM是“大学”;他们总会从小学“毕业”。这种观点有一定道理,但极不完整,已被事实证伪。下面将更深入地讨论。

时至今日,微信仍然是拼多多最重要的购物场景之一:在微信群或个人对话中看到群信息,点击后调用拼多多APP,然后完成下单,可能仍然占拼多多客户总数的30-50%。拼多多的购物逻辑和淘不同:后者是“边逛边买的欲望”,而前者是“一个SKU直接激起的购买欲望”。“购物逻辑”适用于那些规模大、经营资源丰富的门店,“直营逻辑”适用于中小型门店。

Bation行动中的坦克战斗

拼多多持续增长的逻辑:白卡+回购

看空品多多的人会坚持认为,虽然品多多有各种优势,但是到2020年初,这些优势已经被充分利用,增长的天花板已经到来。他们往往把拼多多的价格优势归结于“百亿补贴”,认为一旦补贴取消,拼多多就会变成一个“更小的淘宝”。上述观点未能明确一个基本事实:拼多多的100亿补贴主要适用于“大品牌”,上面的大部分便宜货属于“白牌”,即不需要补贴的商品。

关键问题是:什么是“白牌”?请回忆一下:当你进入任何一个电商平台,打开搜索框,都可能输入两个关键词。首先是品牌词,即某个品牌(或子品牌)名称;第二类词是一个商品类别的名称。

1.如果一个品牌对消费者心智的占领程度很高,销量主要通过品牌词搜索获得,我们称之为“大牌”——比如依云矿泉水、任天堂Switch游戏机、娇兰小黑裙香水、耐克飞人乔丹运动鞋等等。

2.如果一个品牌不直接占据消费者心智,其销量主要通过品类词搜索获得,我们称之为“白色品牌”——比如插线板、纸巾、普通袜子等标准品中,白色品牌占据绝对多数。农产品等大多数商品也可以归为白牌。

白牌的优势在于能以绝对低廉的价格提供像样的产品质量。对于标准产品来说,质量和功能基本统一,用户不期待任何品牌价值。随着经济增速放缓,越来越多的用户开始回归“性价比”路线,而不是一味追求“消费升级”。白牌的崛起过程几乎与拼多多和Aauto faster的电商崛起时间重叠,可谓绝配。

“白牌VS大牌”的逻辑也为拼多多和天猫的GMV在2017-19年的同步增长和市场地位的同步上升提供了解释:年轻消费者养成了一种分裂的消费习惯,即“本省的地方拼命节省,该花的地方拼命消费”;他们把个人消费分为“自我愉悦型消费”(追求大品牌、IP、新鲜感、设计感)和“基础型消费”(追求低价、性价比)。后者存的钱越多,前者能拿到的预算就越高。

但是,拼多多不能只有白牌——那就真的仅限于“聚划算放大版”的水平了。它必须建立一个从低端到高端的综合电子商务平台,为部分用户提供一站式选择。因此,它需要为“大牌”投入巨额补贴。这个补贴花的值吗?关键是回购。我们之前的草根调研和爬虫数据显示,双十一期间购买拼多多补贴iPhone的用户复购率相当高。

100亿的补贴起到了“诱导”作用:一开始你出于绝对低价的考虑买了iPhone,还在疑惑“拼多多是不是卖假货?”收到货后发现还不错。就算我想退,客服也答应的很爽快。就这样,一个原本不屑于拼多多的中高端白领用户被拉进了拼多多,开始乐此不疲地追求各种商品。当然,白领用户被“拉进”拼多多的途径有很多,一是低价水果,二是陪陪父母。几百亿的补贴效果最明显,但即使没有几百亿的补贴,拼多多上的“白牌”还是会一样便宜。

Bation行动中的步兵突击

淘电商逆袭:聚划算,淘宝特供版,等等。

从2017年开始,阿里就已经意识到拼多多对淘的长期潜在威胁,并试图从各方面进行遏制,但效果并不显著。原因很多,有主观的,也有客观的:

1.淘电商已经在“品牌化”、“高端化”的道路上走了很久,不可能回到2013年之前的状态。把更多的流量分配给白牌和C店商户,意味着货币化率降低。阿里作为上市公司,必须努力做到一个平衡:既要保留低端业务,同时又要保证利润的持续增长。

2.阿里是一个庞大的体系,很多新业务都在砸钱阶段。长期以来,这些商家都不得不依赖淘电商提供的财力。如果淘客牺牲利润,可能会出现新业务弹药不足的情况。

3.无论如何,一淘是不可能打入微信生态圈的,而微信生态圈是拼多多的“大本营”之一。一淘即使成功重新占领了一大片中低端市场,也不可能彻底消灭拼多多,只能把攻防战变成拉锯战。

4.由于一淘的电商GMV远高于拼多多,如果提供类似的“大牌补贴”,补贴成本可能是数倍(按照补贴支出与GMV的比例计算)。

反正阿里尝试了很多对策。淘宝特别版+聚划算是顺理成章的选择,淘宝特别版独立APP上线也是不错的选择。当然,还有一个选择,就是把天猫平台剥离出来,分给淘客的高端和低端电商——这个可能性很小,因为淘宝和天猫已经发展的不可分割了。

对于拼多多来说,GMV 2020年突破1.5万亿,2021年突破2万亿应该没有悬念。真正的挑战直到那时才开始。因为,到那时,拼多多的GMV规模真的会和淘宝“不相上下”(现在用户规模已经不相上下了)。拼多多势必面临成长的烦恼:是打造自己的“天猫”,像当年的淘系一样向上走,还是继续走“白牌为主,大牌为辅”的道路?或许,到那个时候,新技术、新场景的突破,会是新的零售电商业态?总而言之,淘系VS拼多多的斗争才刚刚开始,后面会更加激烈。现在看来,淘不到拼多多;但长期来看,拼多多很难突破淘系的规模。

简短结论

根据我个人的经历和印象,在所有中国互联网公司中,拼多多是争议最大的一家。直到两三天前,有人很认真地向我抱怨:拼多多的商业模式不可持续,甚至是有害的,因为违背了“消费升级”的大局,单纯依靠对客户的补贴,等等。把品多多和Luckin coffee等比较还是很常见的。

质疑拼多多当然是可能的,也是必要的。但我想对拼多多的质疑者说:他们可能对中国了解不够,尤其是2017年以来经济环境日益复杂,消费分化下沉非常明显的中国,以及在人口红利耗尽,经济发展模式进入瓶颈期后,正在苦苦寻找下一阶段增长推进器的中国。

他们没有看到广大白牌商家对低价流量和单品爆款的孜孜不倦的追求,没有看到广大消费者对“自我愉悦消费”和“基本消费”的精神分裂,没有看到几块钱的节省对供需双方有多么重要。他们没有看到中国制造业巨大过剩产能的一部分如何因为拼多多而重新运转起来。他们没有看到,消费者在拼多多省下的钱,最终可以用在其他消费领域。他们没有看到拼多多对已经形成“稳态”的零售电商市场所产生的巨大鲶鱼效应。

更有甚者,他们没有看到,中国从来就不是微博里体现的“人人自乐,明明白白”的风格,知乎里体现的“985人均年薪百万,刚下飞机”的风格,豆瓣里体现的“人人都读过卡夫卡,都喜欢村上春树”的风格,小红书里体现的“炫耀自己一年买了法拉利的人比法拉利年产量还多”的风格。

如果他们连真实的中国都不想甚至无法了解,我无法理解他们如何适应这样的中国,做好自己的专业工作。