编辑导语:移动互联网时代,人们的生活发生了很大的变化。微信等社交产品已经让我们逐渐习惯了线上社交,摇一摇快等短视频产品极大地改变了用户的娱乐方式。在这个移动应用高速发展的阶段,Tik Tok和微信分别拿出了怎样的应对姿态?

事情的起因是这样的——

前几天,我请假了,早上躺在床上刷Tik Tok。突然收到微信的语音电话。我切回微信,发现微信里根本没人给我打电话。

我回到Tik Tok,发现这个语音电话是我的Tik Tok同事打来的。这是我第一次接到Tik Tok朋友的语音电话。

我问他,你为什么不给我微信语音通话?

他说当他在Tik Tok看到我在网上时,他在Tik Tok方便地为我拨了这个号码。

我很奇怪,为什么你知道我在Tik Tok上班时间上网?

沉默,沉默是今晚的康桥...

挂了电话后,我打开Tik Tok的通讯录,上面全是在线好友,心里突然涌上两个疑问:

第一个问题,欢迎大家私信我,我会把这些良心公司送给你;第二个问题,我无法给出答案,也不相信现在有人能预测未来。

但是,我们可以分析和回答以下三个问题,以帮助我们明确Tik Tok的整体发展,其核心竞争力和未来的业务边界。

本文近万字。我将尽力让您对Tik Tok有一个全面而清晰的了解。

一、从电脑到手机最本质的变革是什么?虽然Tik Tok在2016年9月上线,但其母公司字节跳动成立于2012年。因此,要讲述Tik Tok的故事,我们必须回到10年前的2012年。是的,2012年是10年前...

2012年春节,百度的流量分析团队发现了一个非常罕见的现象。按照惯例,每年春节期间都是百度的一个流量低谷点,但春节过后两周内,流量就会恢复到春节前的水平。然而,2012年,直到3月份,百度的流量仍然非常低迷,并没有像前几年那样出现反弹。

百度的数据分析团队开始对流量下滑进行归因,最后的结论是:

移动的可替代性。刚刚过去的2011年应该算是cmnet元年。今年中国智能手机销量突破1.1亿台,超过往年总和。年底iPhone4S发布,消费者在大街上排队就是为了买这样一部手机。

中国互联网从业者敏锐地意识到,新一轮移动互联网浪潮正在到来,用户已经将互联网连接终端从电脑换成了智能手机。但是这会带来什么变化呢?用户能用手机做什么——这是当时互联网从业者的一道考题。经历过PC互联网时代的人,还是用上一代人的思维方式来回答这个问题。

比如2011年3月,美团APP上线的时候,很多商家都不理解。为什么要做APP?感觉“PC端图片大,移动端图片小,美团应该在PC上投入更多资源”。

毛和翟芳开始做小红书,他们的产品定位是出境购物攻略网站。产品形式很简单,就是建立一个网站,上面有10个PDF文档,介绍去美国、日本、韩国等国家买什么,吸引用户下载。

这种产品形式被投资人拒绝,他们全力打造APP。他们推出的第一款应用叫做香港购物指南。

以今天的眼光来看,我们回头看2011年左右成功的app,发现他们都做了同样的事情——

挖掘智能手机某个传感器的功能,基于功能创新应用,最终改变这个领域的模式。

用麦克风唱歌,KK用摄像头唱歌,陌陌用lbs,用陀螺仪传感器“摇”芯片...

——那么从电脑到手机,硬件层面的核心升级是什么?

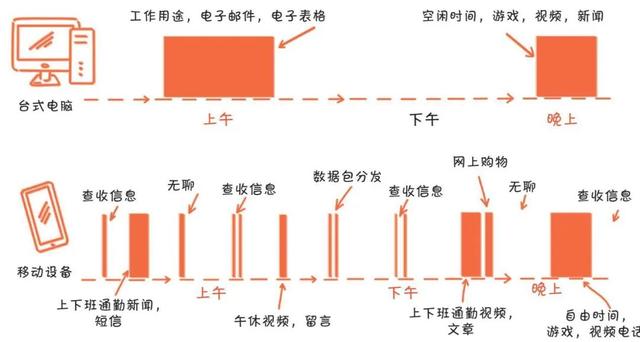

在张一鸣看来,“电脑-手机”的升级会给用户带来三个本质的变化:屏幕小、时间分散、信息过载。随着屏幕越来越小,用户的时间越来越分散,用户对信息的消费越来越碎片化,获取信息的方式越来越丰富,行为模式也会随之改变。

——张一鸣

用户可以在地铁的碎片化场景中打开手机,排队吃饭,开会休息。基于手机的信息生产和分享会更加碎片化。从信息供给来看,以前是“用户多信息少”,现在是“用户多信息多”。

如果说PC互联网时代是“人找信息”,那么移动互联网时代应该是“信息找人”。二、从「人找信息」到「信息找人」最典型的“人找信息”模式就是搜索引擎。

以YouTube为例。作为全球访问量最大的视频网站,2011年之前,内容分发主要依靠用户搜索。依靠“寻找信息的人”,YouTube很快面临一个难题——

用户粘性非常低。很多用户将上传的视频嵌入其他页面,YouTube只是作为视频的中转站,而不是终端。我非常理解这一点。上大学的时候,特别喜欢跳舞。我经常上传我跳舞的视频到Tudou.com,然后链接这些视频。然后土豆网。com,对我来说,定位只是一个视频“记忆”。如果我可以直接在QQ空之间上传视频,我会立刻抛弃土豆网。

YouTube给出的答案是“订阅频道”。

底层逻辑也有道理。用户可以订阅他们喜欢的任何频道。为了增强频道内容的专业性,YouTube花重金请来了奥尼尔和麦当娜来搭建频道。

订阅频道的策略失败。有什么问题?

因为无论是依靠订阅关系来完成内容分发,还是依靠之前的搜索来完成内容分发,前提都是用户非常清楚自己想看什么样的视频。什么样的用户知道自己想要什么——信息需求高的用户,比如学者、专家、记者,倾向于搜索或订阅。这样,他们就可以准确地控制和接收他们想要的内容。

但是,大多数用户对信息的需求并不高。当他们打开应用程序时,他们不会期待他们想看到的内容。他们就是想找点“奶头音乐”快速自娱自乐。

所以,当用户不知道自己想看什么视频的时候,视频网站也要满足他的需求,匹配他感兴趣的内容。YouTube从2011年开始使用Siby的算法系统进行视频推荐,效果显著。从2014年到2017年,用户在YouTube上花费的时间增长了20倍,通过“视频推荐”观看视频的时间占总时间的70%。“视频推荐”在页面中的占比从2011年的24%上升到2019年的79%。

同样的故事发生在2012年的字节跳动。张一鸣洞察到移动互联网时代“信息找人”模式对机器算法的需求。

这是一场信息传播媒介的革命。手机有可能取代纸质媒体成为最重要的信息交流载体。因为人和手机的对应关系,个性化推荐的需求肯定会增加。

——张一鸣

2012年年中,张一鸣在给字节跳动技术团队的邮件中写道,“如果你想成为一个好的信息平台,你必须成为一个个性化推荐引擎。你准备好了吗?”。

当时信息平台被视为红海市场。因为国内已经有以四大门户为代表的综合新闻平台,新闻细节性更强,移动端布局更早。搜狐和网易都声称他们的移动应用拥有2亿用户。

那么问题来了——

为什么用户有了搜狐/网易新闻APP还要下载今日头条?因为当时的新闻应用,只是简单的复制了PC端编辑驱动的信息传播模式,并没有针对手机端进行模式创新。通过手机,内容生产的成本大大降低,内容数量的指数级陡增。如果还是用人工编辑发行,必然会导致人力成本的急剧增加。而且编辑有自己的喜好,编辑喜欢的内容,用户不一定喜欢。如果你想成为一千个人,你就得给每个用户配备一个编辑器,这显然是不现实的。所以在移动互联网时代,信息平台并不意味着要建一个APP。必然会从人事编辑驱动转变为基于大数据和机器学习的人工智能驱动。

四大门户都没有这么做,这也正是今日头条要做的。

算法可以根据用户的行为偏好,即时找到匹配的内容,推送给用户。

基于算法加持,今日头条推出了一个当时其他家都没有的功能——点播,大大提高了用户的内容消费效率。今日头条不编辑不制作。这样一个看起来很不一样的资讯平台,上线三个月内用户突破千万。

投注算法,今日头条成功突围。但是,当整个市场意识到推荐算法的重要性后,各个信息平台都开始开发自己的推荐算法系统。随着市场的饱和,今日头条的增速必然会放缓。张一鸣在2015年开始考虑进入其他领域,寻找新的增长点。

这个新领域就是短视频。写了这么多,主角Tik Tok终于来了。不,她现在叫-a.me。

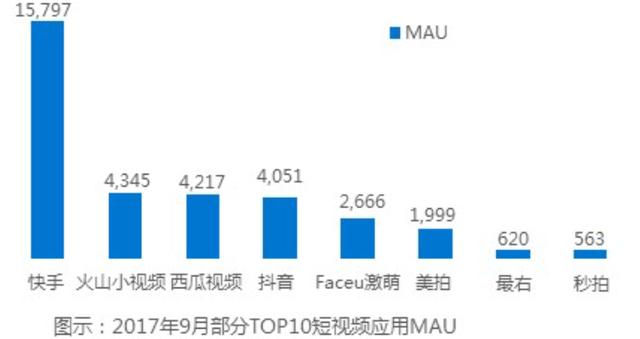

2015年,字节跳动决定加入短视频赛道的时候,已经很晚了。当时市场上的短视频应用有美拍、Aauto Quicker、小卡秀等几十款。

腾讯早在2013年9月就通过模仿Vine的微视进入短视频领域。那时候微视起步很好。到14年春节,微视日活达到4500万。Tik Tok的日活什么时候能达到4500万?那是四年后的2018年春节期间。

不过当时短视频还处于探索阶段。

短视频并没有长视频那样成熟的按次付费和预播广告的盈利模式。市场还没有完全意识到短视频的价值。腾讯内部对微视产品的定位也不清晰。这导致长期微视只有基础功能,没有明确的方向。微视在短视频领域逐渐落后。

到2016年,Aauto Quicker用户数突破4亿,日活达到4000万,成为国内最大的短视频社交平台。2017年3月,腾讯3.5亿美元投资Aauto Quicker。4月,腾讯干脆关掉了微视。这说明在短视频赛道上,腾讯选择了不直接竞争,而是采取投资入股的策略。

字节跳动已经不是第一次进入红海市场了。红海意味着面临激烈的竞争。

但是也有一个优势,就是有现成的成功竞品可以借鉴。当时的三款产品——火山短视频for a auto quickless(Chao)(Xi);头条视频(后改名西瓜视频)被贴上YouTube的标签;;我在国外做音乐。

火山更快肩负狙击Aauto任务的短视频,字节期待。字节也投入了大量资源。2017年5月,字节跳动宣布投入10亿元补贴短视频内容创作者。但是烧钱之后,火山小视频和Aauto Quicker还是有很大差距的。

你想挑战行业老大,但你的策略只是复制它的模式,提供同样的服务,很难成功。

就像腾讯推出腾讯微博冲击新浪微博一样,真正让腾讯赢得竞争优势的是微信。同质化的竞争就是内卷化。你必须以同样的方式死去,但你可以以同样的方式活着。那么成功的Tik Tok和auto faster有什么不同呢?

音乐

字节团队实现了音乐对短视频的加持作用:

给视频添加音乐就像给图片添加滤镜。音乐被提到了一个很高的位置,这也是后来改名为《Tik Tok》的原因。Tik Tok也被定位为时尚的年轻城市精英的热门应用。围绕音乐的定位,极大的吸引了早期的年轻用户。Tik Tok还赞助了《Hip Hop in China》,以加深Tik Tok在用户心目中的“酷潮”印象,以区别Aauto Quicker的“乡土气息”。

年轻的音乐社区,这是Tik Tok进入短视频市场的切入点。随着用户的不断增长,脱离了火圈的Tik Tok成为了一个更加通用和主流的定位。Tik Tok的口号也从“让崇拜从这里开始”变成了“记录美好生活”。

2)全屏Aauto Quicker提供视频瀑布流,用户点击选择播放。Tik Tok提供全屏播放模式,用户可以通过下拉来切换视频。

用户观看一个短视频8-10秒就能获得即时满足感,下拉就能切换到下一个视频,获得下一个满足感。

从这个角度来说,刷Tik Tok是停不下来的,这和吃瓜子是一样的。不断提示用户重复操作,是“即时满足+交互成本低”的套路。

Tik Tok的下拉切换视频和今日头条的“同刷”,都是基于Tik Tok强大的算法能力迭代出来的现象级函数。算法要足够强大,推荐给用户的是用户喜欢看的,才能让用户一直刷下去。

这时候你可能会有疑问:

我不能不刷Tik Tok是因为算法推荐了我所有喜欢的视频,但是这些视频是谁制作的呢?该算法可以提高内容的消费效率,作用于内容消费者。

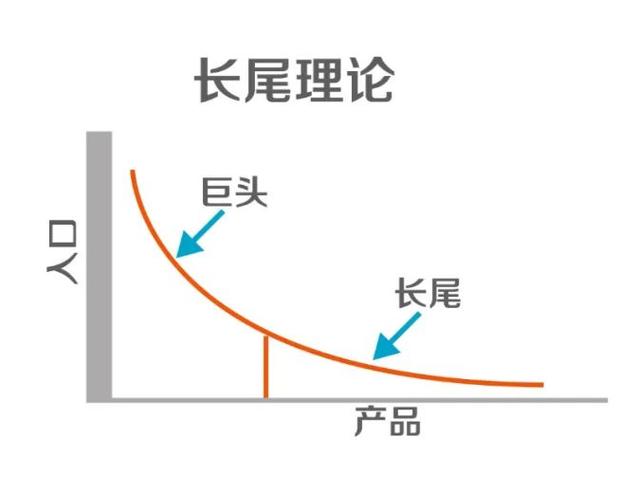

内容消费端算法引起的变化传导到上游供给端,使得内容供给更加繁荣,细分领域出现大量小众冷门内容。

在传统的线下零售经济学中,消费者面对的商品是有限的,而且大部分都是商家精心挑选的热门商品。

为什么线下商家更青睐大众化产品?因为地域限制。一家电影院需要在两周内吸引至少1500名观众,票房分成可以支撑观众席的租金;音像店一个货架一年必须卖出四张CD才能收回半寸货架的租金空。这些线下零售商的目标用户是自己所在地区的当地居民。一个冷门的艺术影院,在全球范围内可能有100万潜在观众,但在影院的辐射区域只有10个观众。那么这部电影引入影院就意味着赔钱。

受地理位置限制,目标用户过于分散,也就是没有目标用户。因此,为了解决区域限制,零售商开始关注热点地区。知名度越高,销量越高。

你开了一家店,在有限的货架空间空下,你当然会选择主打热门单品。电影院没有足够的剧院来放映所有的电影,音像店也没有足够的架子来放所有的CD。

以大众商品为中心的传统零售经济学只能根据统计数据将用户定义为同质大众,因此只能满足大众的诉求,而不能满足小众的需求。互联网来袭,商品被逐位数字化,单位产品边际成本无限趋近于零。一个哔哩哔哩up有无限的放映厅,一个淘宝卖家有无限的货架。

19年写了一本书,特别冷门。直到前段时间收到一笔钱,我才想起来那是我的稿费。二十年前,你想看这本书,大概得去上海南京的书店才能看到。但现在你离它只有一把钥匙了。可以微信看。

互联网使用户能够面对之前被大众忽视的非热门产品,

而推荐算法的出现可以帮助这些冷门产品找到目标用户。亚马逊的推荐算法会让一本1988年的小说《触峰》再次爆发,连续14周停留在《纽约时报》畅销书排行榜上。

推荐也解放了内容生产者,不用担心跑粉丝的问题。你要做的就是找到自己的赛道,成为那条赛道上的专家,把全部精力投入到制作内容上。算法会帮助你的内容找到目标用户。

在

算法的加持下,用户从被动的消费者变成了主动的生产者,让Tik Tok的内容供给在[/k0/]之前繁荣起来。我有时想,某种意义上的“共产主义”可能已经在Tik Tok、哔哩哔哩和小红书身上实现了。Ups是完全自由意志的个体劳动者,按照自己的意愿进行生产,没有报酬。这里没有所有权的概念。视频是生产出来的,每个用户都可以消费。四、腾讯的短视频之路腾讯如何应对Tik Tok的强势崛起?

从18年到现在,腾讯已经推出了多款短视频产品。比如18年4月,微视4.0上线,正式复活;19年初,微信推出视频动态;20年初,微信推出视频号。

到现在,Tik Tok还活得好好的,微视月活不到3000万。

为什么被称为“互联网终结者”的腾讯这次没有成功围剿Tik Tok?

与其他竞争对手相比,腾讯最大的优势在于其在社交领域的主导地位。腾讯的产品可以导入到用户在QQ/微信上的关系链中,用户可以方便地联系同样使用该应用的朋友和家人。比如在微信读书列表里,你可以知道你的微信好友读了多久的书,甚至是读了什么书。虽然读书不应该是炫耀,但是这个功能确实很重要。

2020年之前,微信并不注重通过算法分发内容。2019年张小龙的微信公开课,大量页面体现了他骨子里“反算法”的一面。我在这里摘录一些:

1)不希望机器推荐给用户想看的东西。这样,如果用户迷信保健品,我们就推送保健品的文章。

2)我一直认为,通过社交推荐获取信息是最人性化的。因为在现实中,我们其实接受的是新的信息,而不是我们在图书馆或网上主动寻找的信息。大部分信息都是听周围人的推荐获得的。

3)因为朋友的兴趣可能和你完全不一样。如果不是朋友推荐的东西,你可能永远也不会碰。因为有朋友推荐,也许你会去看一下,可能会感兴趣。朋友越多,越复杂,面越广。实际上,这是一种打破信息茧的方法。

——张小龙2019微信公开课

相对于机器分发,张小龙更喜欢社交分发,因为社交分发更人性化,可以打破信息茧。

张小龙眼中的微信到底是什么?他说微信有两个动力:

坚持做一个与时俱进的好工具;让创作者体现价值。什么是工具——自行车、算盘、手机...

人类与工具的关系可以概括为:

人类通过控制工具来扩展自己的一种能力,进而提高效率。而算法是工具?算法确实能提高效率,但到底是算法控制人,还是人控制算法?基于此,张小龙的本能抵抗算法。

你可能觉得“人工智能能否控制人类”的讨论,库布里克、詹姆斯·卡梅隆、沃卓斯基等艺术家在拍电影的时候不应该考虑吗?

张小龙,你是做产品还是拍电影?

其实张小龙本人就有着极强的艺术家气质。他会把迈克尔杰克逊的歌词放在QQ邮箱的登录页面;把崔健的《一无所有》放到微信的版本更新页面;半夜的时候,他会在饭桌上写一些喃喃自语。

因为和算法冲突,2018年底,微信推出的视频动态完全不考虑算法分发,专注于“24小时后消失”。用户发朋友圈时间长,担心被人在背后打脸挖人。视频会在24小时内消失,降低用户的心理成本。但是从我的微信好友来看,使用视频动态这个功能的人并不多。

于是在2020年,微信推出视频号的时候,张小龙的观点发生了180度的转变,开始认可机器算法在内容分发中的价值。

目前我们视频号的关注点有三个:朋友赞和机器推荐。我说内容消费比例应该是1: 2: 10。平均一个人看10个感兴趣的视频,20个朋友赞的视频,100个机器推荐的视频。

——张小龙2021微信公开课

2020年微信视频号冷启动的时候,只有单一的推荐视频信息流。但效果并不理想,因为算法之所以成立,更多的是来自于用户的数据和行为反馈。当时微信缺乏用户短视频相关数据,冷启动初期视频内容少,视频效率不高。6月下旬,视频号发布了基于微信好友赞的分发内容版本,整体数据有明显提升。

字节跳动的核心能力是算法,腾讯的护城河是社交。这两点在短视频赛道上体现的淋漓尽致。五、总结那么Tik Tok未来会取代微信吗?[/s2/]如果Tik Tok取代了微信,就意味着Tik Tok直接变成了im应用,我觉得大概率是不可能的。未来取代微信的可能不是另一个im应用,但以Tik Tok为代表的短视频应用正在分流微信的流量,侵占微信的使用时间。

在这个一切都在贬值的时代,时间是最硬的货币,因为每个人一天只有24小时。2017-18年,随着Tik Tok的快速发展,中国用户在基于字节的应用上花费的时间增加了6.2%,而同期基于腾讯的应用减少了6.6%。6%左右的上涨和6%左右的下跌可能只是数字上的巧合,但还是揭示了领先产品的崛起给腾讯带来的巨大威胁。

在流量为王的互联网世界,满足用户沟通需求的微信和满足用户娱乐需求的Tik Tok占据了大量的流量。他们的定位也很相似。两者都是作为流量池,为母公司的其他服务提供分发渠道和引流。

最后,我认为Tik Tok是一款非常棒的产品。因为在我看来,一个产品受年轻人欢迎并不稀奇。一个真正稀有的产品能在中老年用户中传播。

我总是打开Tik Tok,看我妈妈的视频。我很震惊。我以为我妈不会发这些视频。后来觉得每个人都有自己想要表达的欲望。之前表达的欲望被压抑,可能是因为内容制作成本高,缺乏分享对象。

算法也让我更冷静了。我以前很焦虑。我担心我的微信官方账号有多少粉丝,我在哔哩哔哩有多少粉丝。但实际上,依靠粉丝关系来完成内容分发,其实是一种非常落后的信息传播模式。我是不是要先关注他才能接受他的内容推送?只要内容匹配用户,就应该推送给用户。用户需要接触的是内容,而不是内容生产者。

顾客只关心菜好吃不好吃,他不关心哪个厨师做的...

如果表达自己是自己一生的热爱,又何必执着于某个平台的粉丝群呢?

#专栏作家#

汪正正(微信微信官方账号:汪正正),人人都是经理人专栏作家,资深互联网人,哔哩哔哩账号:汪正正。

本文原载于《人人都是产品经理》。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。