1996年,在美国最大的芯片制造商德州仪器的总裁办公室里,一位中年华裔工程师递上了辞职信。

1977年从台湾省到德州仪器,在美国最大的芯片厂工作了20多年。

按照德州仪器的规定,他只要再工作两年,就可以直接拿到巨额养老金和公司分红。

美国老板一再确认,理查德,是不是你是他的最终决定。得到他的点头后,他简单地告诉了美国人他辞职的原因。他想在中国开一家芯片厂。

他叫张汝京,来自南京。这一年我48岁。张的父亲是民国时期一家兵工厂的工程师。看到旧中国落后的工业基础,张汝京从记事起就被父亲灌输了报效祖国的思想。

辞职仅两个月后,张汝京登上了飞往中国的航班。从此,张汝京就像中国芯片的发展一样,走上了一条布满荆棘的道路。

张汝京的第一站是无锡。当时无锡的华润正在台湾省陈博士的带领下研发0.5微米也就是500纳米的芯片,但刚到无锡半年的就接到了消息。

台湾省李登辉当局直接要求强制大股东中发撤资,威胁无锡的台湾省队。为了保护无锡的芯片团队,张汝京别无选择,只能回到省台省台。

仅一年后,张汝京在台湾成立了世达芯片公司。依靠过去在美国建厂的经验和台湾省成熟的技术和人才,世界大学成立后仅不到三年,世界大学就成为台湾省仅次于TSMC和UMC的第三大芯片制造工厂。仅次于TSMC和UMC。

信心满满的张汝京正计划将台湾省的建厂经验复制到大陆。但他面临的不仅仅是技术上的困难,还有各种意想不到的挑战。

1.科技卷王:戈登摩尔为了体现张汝京的远见,我们需要追溯到31年前。1965年,化学家戈登·摩尔提出了一个理论,芯片中晶体管和电阻的数量每18个月就会翻一番,因为未来的工程师可以不断缩小晶体管的体积。

粗略来说,这个定律只是预测了芯片发展的一个趋势,不仅没有实质内容,也没有解释减少晶体管的方法。但这条定律在接下来的50年里引领了世界芯片技术的发展。

也揭示了这个行业竞争的本质,提前18个月,也就是整整提前一倍!

目前全世界的芯片工程师都在用摩尔定律的基本内容来设计制造芯片。即使在今天,芯片制造最重要的工作也是在有限的芯片材料上增加晶体管的数量。

值得一提的是,陶氏牙膏厂的第一任厂长摩尔在1968年和朋友一起创立了英特尔。这是世界上第一家芯片公司,也是目前世界上最大的芯片制造商。

2.造芯片不如买芯片?美餐一顿永远不会太晚。况且国产电脑的技术也不比世界晚多少。

在计算机还处于晶体管和中小规模集成电路时代的时候,中国与西方发达国家的差距只有10年左右,甚至比日本还要早。

70年代计算机进入大规模集成电路阶段,芯片产品几乎每年都有更新。

上世纪80年代改革开放之初,中国曾经有过买芯片不如造芯片的想法,理由是投入研发别人的成熟技术与生产比例不匹配。所以,最好的策略是韬光养晦,同时做好“前瞻思维”,积累资本和技术人才,等待下一次技术变革的投资机会,专心做大事。当时大部分投资资金都集中在重工业领域。至此,中国芯片与西方国家的技术差距逐渐拉大。

直到2020年6月,美国为了制裁华为中兴等中国企业,由前总统特朗普直接下达了“断芯”令。小筹码成了大国利益博弈的重型武器。

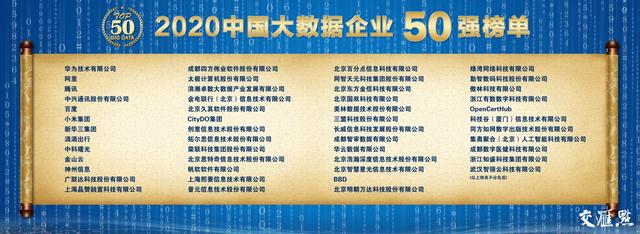

核心订单断裂对我们的影响有多大?我们可以通过拉出以下一组直观的大数据来理解。

在中美贸易摩擦爆发前的2019年,中国进口芯片达到3040亿美元。要知道,2019年,全球芯片人口约为4183亿美元。也就是说,全球每生产10个芯片,就有7个芯片被中国买走。中国芯片总有卡脖子的危险。中国人这么多年就没想过自己开发芯片吗?

3.国产芯片自己的路1998年在美国硅谷,中国科协主席、物理学家周率团参观了世界芯片工业的摇篮。

一位30岁的中国芯片企业家引起了的注意。这位名叫邓中翰的企业家毕业于中国科学技术大学。当时他拥有加州大学伯克利分校物理学硕士、电子工程博士、经济管理硕士三个学位,在IBM沃森研究所工作。

那时,邓中翰已经成立了他的第一家公司PIXIM。公司的市值一度达到1.5亿美元。

交谈中,曾任中国科学院院长的老科学家周向提出一个问题,“中国的芯片发展应该走自己的路。你觉得有什么好办法?”

事实上,在20世纪90年代,中国就开始规划自己的芯片研发。

从1990年开始,先后启动了908计划和909计划。但由于当时对国外技术的过度依赖,上马的项目不仅常年亏损,而且未能掌握芯片制造的核心技术。其中,909计划的华虹公司一度沦为日本合作公司的铸造车间。

大郎,我之前在北京,面试了北大的芯片团队。那段时间我提到国家为了扶持河北的政府系统团队,强行购买了一批由他们的芯片驱动的终端电脑。结果因为这些电脑无法使用qq,产品遭到了公务员的集体无情抵制。

中国如何自主研发芯片,不仅成为国内制造业的难题。更重要的是,这是一个七十岁的首席物理学家的终身困境。

邓中翰直言,与美国相比,中国的芯片发展不仅可以依靠国家实验室,还可以建立支持创新的产业。

我们不仅要自给自足,还要借助商业和资本战胜魔法。一年后,邓中翰应邀赴京出席新中国成立50周年庆典,并在天安门广场观看了盛大的阅兵式和群众游行。看着一排排阵列威严地经过,邓中翰做了一个决定,他要回京创业。

4.“南汝京,北中翰”1999年10月14日,在北京海淀区一个100多平方米的破旧仓库里,邓中翰中兴微正式成立。南来北往,与张汝京形成呼应之势。

相比美国硅谷,当时中国连芯片最起码的生产条件都没有,中星微的芯片只能在海外生产。主营业务是芯片设计。芯片公司研发周期长,盈利时间也慢。短短一年,中星微的账户只剩下100多万。

没有一个像样的产品,是不可能再融资的。如果把现有技术卖掉,芯片自主研发的意义就不存在了。

在咨询了邓中翰的所有创始人后,他决定抵押自己的个人储蓄和房地产,破釜沉舟向银行贷款。几乎在邓中翰中星卫陷入困境的同时,台北的张汝京也收到了惊人的消息。

董事会决议:由张汝京创立的芯片制造公司实达的董事会一致决定将其股份出售给TSMC。张汝京只能保住总经理的位置,而他一手创立的实达也成为了TSMC的一部分。

张汝京知道,这一切的背后,不仅有TSMC创始人、德州仪器前员工张忠谋的秘密运作,也有当时台湾省府压制芯片核心技术外流的焦虑。52岁的张汝京毅然决定卖掉在台湾的资产,成立了SMIC。一个人往北走。

2000年4月,张汝京随台湾省队来到上海浦东张江。四个月后,SMIC成立了。

三年后。SMIC已经建立了四条芯片生产线,正在全力运转。做芯片厂,光靠一个人显然是不够的。

在张江的最初几年,张汝京开始在全世界传播英雄的帖子。在美国、韩国和美国,400多名海外工程师大批陆续来到SMIC,“人海”战术逐渐取得成效,因为其中就包括了曾供职于三星和TSMC、后来成为CEO的梁孟松。

当SMIC在上海蓬勃发展的时候,北京的邓中翰也迎来了一个转折点。

2001年3月11日,中星微自主研发的第一颗数字图像处理芯片“星光一号”研制成功。

这款超大规模数字图像处理芯片成为中国第一款拥有中国自主知识产权、世界领先的多媒体芯片产品。

2005年以后,经过反复摸索和磨合的失败,索尼笔记本电脑上的摄像头使用了中兴微的芯片。同年11月,中星微在纳斯达克成功上市,成为首家拥有核心技术在美国上市的中国芯片设计公司。在接下来的几年里,中兴微处理器在PC相机领域获得了60%的市场份额。

然而,张汝京从那时起所走的道路比邓中翰要曲折得多。

自2002年以来,台湾省当局对张汝京和SMIC实施了重罚,甚至禁止张汝京进入台湾省10年。

与此同时,张汝京的老雇主TSMC开始了对SMIC的漫长诉讼,理由是SMIC窃取了TSMC的商业机密。这场历时两年的官司从美国加州打到中国北京。

由于诉讼对SMIC股价的剧烈影响,无奈之下,张汝京选择了庭外和解。最终结果不仅是价格,SMIC不仅损失了3.75亿美元的赔偿,还出售了10%的股份。

2009年,61岁的张汝京被迫离开他为之奋斗的SMIC。之后,张汝京继续自己创业,先后在上海临港和青岛建厂,延续了中国芯片的故事。

今天,SMIC已经成长为中国大陆最大的芯片制造商。

也是在2009年,邓中翰与著名歌手谭晶结婚。同年,他和今天的邓中翰成为中国工程院最年轻的院士,成就了真正的事业和硕果累累的家庭。

此时,他所在的中星微在世界芯片设计领域也占有一席之地。

5.世界芯片江湖路文末,我们来盘点一下世界芯片制造业的格局。目前世界上的芯片企业主要分为三类:芯片制造商、没有工厂的半导体公司、晶圆代工厂。

其中芯片厂商具有设计、制造、销售芯片的全产业链功能,美国的英特尔、韩国的三星都是该领域稳定的头部企业。补上这个领域的头把交椅,在专门从事集成电路加工制造的代工企业领域,根据2021年第二季度的数据,SMIC和华虹分别以13.4亿美元和6.58亿美元位列全球代工营收榜第五和第六位。

在中国相对薄弱的芯片设计领域,邓中翰的中兴通讯和华为的子公司海思公司一度进入世界前20名。

从浪费到火花,从封锁到自主研发。国产芯片遍地都是,出现了陈进等一批半导体骗子。但是不可否认的是,一群人可能比较少。在资金不足、方向错误、人手短缺的背景下,他们付出了青春和汗水,信仰的建立也随之破灭。

我们不需要过度悲观,也确实近年来随着光刻胶和光量子芯片的技术突破,我国芯片技术的发展似乎真的看到了弯道超车的机会。

希望这篇文章能成为朋友们开始由浅入深了解国内芯片行业的“砖头”。

芯片贵,光刻机更贵,但在21世纪,最贵的还是人才。只要人才不断分层,发展壮大的希望和种子就会留存。

点一盏灯,等一群人。