由于当前特殊的新时代形势,供应链金融再次蓬勃发展。第一,受疫情影响,各产业链主体联系越来越紧密,产融结合成为银企合作的目标和方向,而供应链金融则脱胎于实体产业和金融机构的相互影响和作用。二是各种新技术的蓬勃发展,解决了供应链金融的确权难、流通难、信息收集难等问题。

在此背景下,2021年政府工作报告提出“创新供应链金融服务模式”,让金融更好地服务实体经济。所以,如何加强供应链,如何创新金融服务模式,各大商业银行都开始了自己的探索。

其中,具有“金融+产业”优势的中信银行与蒙牛合作的案例,结合供应链金融的网络生态创新趋势,通过企业信用标准化、服务模式平台化、产融深度融合定制、企业、银行、供应链等一系列组合游戏,紧密联系在一起,构建一个供应链金融服务网络。

要让金融深入供应链,形成协同网络体系,首先要解决的是传统供应链金融更多依靠核心企业应付账款进行上游融资的局面。

供应链金融的传统模式是以核心企业的信用为基础,对供应链上下游企业进行融资。供应链金融本质上是一种基于企业未来现金流入的融资模式。未来现金流入越可靠,风险越低。最流行的模式之一是基于核心企业的供应商应收账款的保理融资。但这种模式显然只能服务于一级供应商,很难向与核心企业没有直接业务关系的二级、三级供应商借力,很难满足很多行业的需求。

从数据上看,截至2020年12月末,全国规模以上工业企业应收账款余额为16.41万亿元,占营业收入比重高达15.46%,占GDP比重超过16%。这一比例已经回到了上世纪90年代初清理“三角债务”时的历史高位。这个时候国家将供应链金融上升到国家战略,其实是有所考虑的。

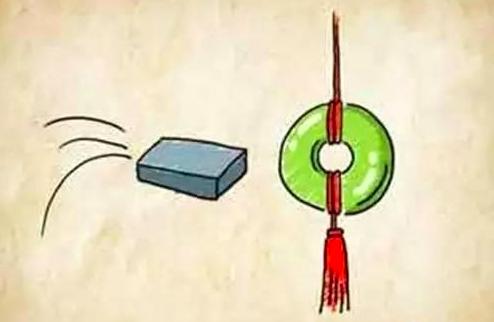

因此,迫切需要找到一种真正盘活产业链的方法。什么是振兴?盘活就是提高资产的流动性,把流动性差的资产变成流动性强的资产,把单个企业的“死”资产变成可以在产业链之间流转的“活”资产。资本流动不再是沿上下游的单一流动,而是可以实现双向互动,从而构建起真正的资本网络。

以中信银行为代表的银行给出的解决方案是——让核心企业的信用成为标准化、可流通的支付凭证。让核心企业的信用作为流通手段参与交易,让供应链金融不再是提供单向流动性的借贷业务,而是真正为整个产业链注入可以上下双向流动的金融活水。

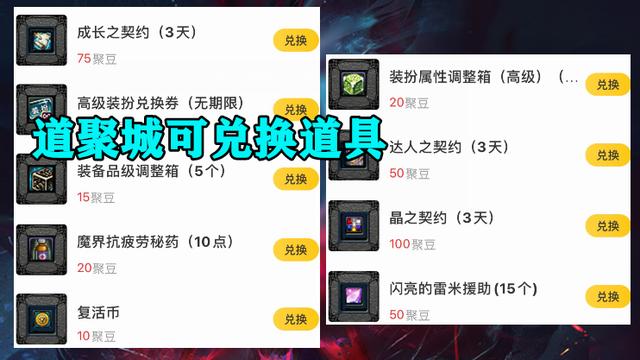

且看中信银行为蒙牛设计的方案:信E链综合服务方案。一是引入电子支付凭证,通过核心企业即蒙牛开具电子支付凭证,使一级供应商的应收账款在多级供应商之间转移;同时,电子支付凭证可以拆分,供应商可以根据资金需求自主选择额度。

这样,核心企业的信用就相当于一个标准化的应收账款,可以在行业间流通,从而盘活整个行业。具体来说,产业链上的所有供应商都可以使用这种可拆卸的支付凭证进行交易。这种凭证的发放是基于供应链交易,离开供应链关系就无法存在,因为它依托于核心企业的产业链,风险相对可控。以E链为代表的这种电子化、可拆卸的供应链金融新服务方案,如果能在各行业推广,可以很好的处理应收账款高余额的管理问题。

目前大部分供应链金融方案都是基于线下供应链运作——线下签约、线下谈判、线下审批、线下放款等。但银行业务有属地化经营的原则,很难覆盖到供应商遍布全国甚至全球的产业链。和中信银行与蒙牛合作的情况一样,蒙牛的生产基地几乎遍布全国,供应商分布广泛。如果采用传统的供应链金融业务,只有不同地区的分行才能在各自的属地开展业务。

于是中信银行给出了蒙牛的方案——建设自动化、数字化的供应链金融服务网络。这一思路与巨头蒙牛的数字化转型非常契合。疫情之下,巨头蒙牛早已早早开启数字化转型——成立数字化战略项目组,推动核心业务链的全方位数据采集,构建平台化、生态化的数字化智能商业模式。体现在供应链上,就是推动供应商的自动化和数字化发展。

因此,中信银行将E链打造成为全行经营的金融平台,解决区域性问题,从空拓展供应链金融网络。从供应商资质认证、电子支付凭证流转、供应商融资申请到银行放款,再到最终还款,全部在线化、自动化,广大供应商和贸易数据在线化。

这种基于平台的综合融资方案,其实是响应“创新供应链金融服务模式”的口号,结合行业多年经验的创新。平台模式,结合目前的金融科技和数据应用能力,可以形成银企之间的深度融合和服务的良性循环。

一方面,平台上的各个交易方一旦良性互动,就会产生数据。基于数据的分析,平台操作方便,可以全面了解所有交易方,提供更个性化的服务,也能获得更可观的回报。

另一方面,随着平台的扩大,连接数量和数据会呈几何级增长,平台的价值也会水涨船高。对于供应链金融平台来说,银企之间的互动越多,关系越紧密,就越有可能改善整个产业链的运营。比如,基于对平台上运营信息的实时、正确捕捉,可以消除银企之间的信息不对称,企业可以获得更精准的金融服务。

但由于不同企业、不同行业的特点不同,完善的供应链金融服务需要最后一步——产融深度绑定。

著名供应链金融学者化松举了一个例子。年底的时候,大家都在说电钻的销量和市场占有率如何领跑市场,公司老总却说,恭喜买我们公司生产的孔的客户最多。

孔是客户追求的价值,也是客户购买电钻的核心原因。对于银行来说,还需要思考客户需要的价值——也就是那个“洞”是什么。“电钻”可能是一个可行的方案,但市场会变,“电钻”不会永远是最合适的方案。

对于供应链金融服务来说,“电钻”往往被认为是为供应商提供资金,但实际上,客户追求的“孔”是提高产业链的运作效率,从而提升整个产业链的竞争力。

了解了这一点,我们就能明白,客户目前需要的不仅仅是资金需求,而是一个整合的、全面的服务方案。这个方案的设计离不开银企的深度互动。

不同的行业,不同的企业,有非常不同的行业特点,交易方式,适合的交易结构。比如有的企业有议价能力很强的供应商,上游没有账期,甚至要提前付款。这不一定是因为上游是强势企业,而只是因为受行业供求关系的影响。鉴于这种情况,传统的应收账款保理融资方案显然不适用。

而且构建供应链金融网络体系,形成产融结合的平台,还需要充分了解不同行业的特点。可以说,供应链金融的特点决定了它必然会走上定制化服务的道路。这给银行带来了挑战。一方面,从成本和收益的角度来看,银行以前更倾向于标准化产品。另一方面,要求银行深度介入行业。他们不再只是资金的提供者,而必须升级迭代成为服务方案的提供者。

通过中信银行的蒙牛计划,我们可以窥见对这一趋势的典型回应。

如债券类产品、信贷类产品、交易类银行产品等等,摆脱了过去单一标准化产品的束缚,从流动性提供者转变为综合金融解决方案提供者,深入产业链运营,大大提高了客户粘性。

此外,与这一综合金融服务方案相匹配的内部组织改革,是基于对蒙牛和乳业产业链的长期理解。只有知道“洞”是什么,才能知道客户需要什么样的“电钻”。

中小企业融资难、融资贵的根本原因在于信任问题难以解决。供应链金融解决了这个问题。从这个角度来看,供应链金融经历了金融机构主导、核心企业主导、平台主导、再到金融科技主导四个阶段。也是银行通过大量的信息收集和分析,逐步渗透到行业的每一根毛细血管,创新信托解决方案的过程:

前供应链金融:难以获得信息和担保,中小企业无法获得融资;

供应链金融1.0:基于核心企业的上下游,直接利用核心企业的信用;

供应链金融2.0:核心企业掌握了信息,开始能够为上下游“拍照”;

供应链金融3.0:平台对信息的掌控全面深入,可以开始“视频化”所有参与者;

供应链金融4.0:利用金融科技为交易各方安排全面的“实时视频”,掌握实时动态信息,建立数字信用。

这个简单的对比凸显了供应链金融4.0的巨大优势,这也是它备受关注和热捧的原因。各大银行都希望通过这种创新,响应国家号召,赋能实体经济,发展所谓的服务型金融——即通过供应链金融,将银行、企业、产业链深度绑定在一起,构建金融服务网络,最终形成柔性组织网络,提高整个行业的经济绩效。这个网络既能全方位满足所有企业的金融服务需求,又能为产业链赋能。也是当前银行业服务实体经济、拓展业务的一大途径。

在中信银行为蒙牛设计的方案中,通过资产标准化、流程平台化、服务定制化三大核心方案,从网络建设、网络拓展到加速流转,形成紧密高效的乳制品供应链金融服务网络,从而实现对各级供应链合作伙伴的达成和助力,对银行创新供应链金融服务模式具有很强的借鉴意义。