编辑评论/注释

“来吧,吉大!长春加油!”3月13日晚,一首《吾人,吾国》响彻吉林大学。歌曲激情四射,足以点亮初春寒夜的繁星,点亮学生们的信念和希望。

3月初,吉林省再次对抗疫情。此时正是开学季,学校是疫情防控的重中之重。

虽然任务艰巨,但是坚定的走下去!在这场没有硝烟的战争中,无数教师和学校后勤工作者成为“大白”和“家长”,无数青年学生挺身而出成为志愿者,齐心协力拉起战争防疫线。他们,以师生的责任为当代青年的责任,共同守护着自己的母校和家乡。

看,是春末寒冷天气里的暖阳!听,那是校园里融雪的滴答声!白山松涛流水之间,沃野平原上,是吉林师生共同抗击疫情的美丽剪影!

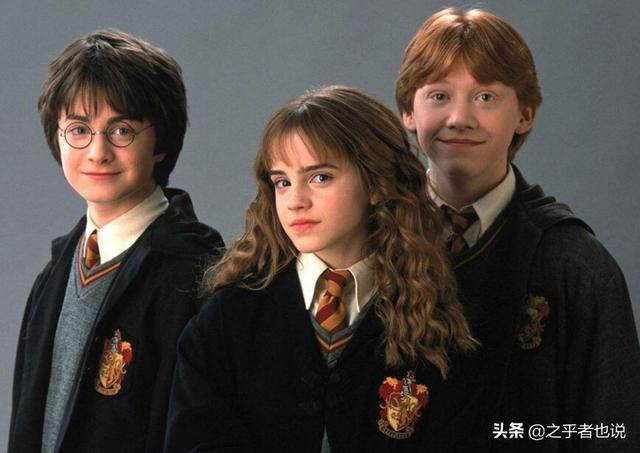

讲述者:梦露,吉林大学新闻与传播学专业研究生

“雪下得很大,但送来的饭菜还是热的”“三荤一素”“早餐吃多了,但现在不饿”……3月15日,白雪覆盖的吉林大学校园安静而温暖。在和室友的讨论中,丰盛的午餐再次温暖了我的心。

我叫梦露,是吉大新闻与传播学专业的研究生。我也可以说是千千千千万万学生中的一个普通代表。

3月,吉林省再次对抗疫情。3月13日7点左右,学校公寓楼开始临时实施封闭管理。“青年吉大”微信微信官方账号有一条推送,只有一份文案和一张图片,让大家感动到“破防”。“孩子,我们一定会上菜的!”画面中,食堂工作人员低着头忙碌着。

要知道,我所在的中心校区有37000多名返校生。他们上菜有多累多忙?!我们要做的就是在宿舍门外贴张纸条,写上我们需要多少顿饭。我们在纸条上写了各种感谢的话,整个公寓楼都热起来了。

准时吃午饭,准时吃晚饭,午饭和晚饭都是三荤一素,第二天的早餐随晚饭一起送。

化学学院博士生王伟在短视频平台上分享了学校提供的三餐。“我粗略算了一下,学校每天给我花的钱大概60块。我真切地感受到了学校对我们的关怀,想告诉父母,我们被学校照顾得很好。”也有很多同学开玩笑地说“好一家人,平时都不舍得吃这么好的饭”“学校是想把我养胖”“解封日就是放生日”...

我们知道这背后有太多不为人知的努力。一些学生在微博上分享了一张照片,照片中一名食堂阿姨在地板上睡着了。是的,对于我们来说,后勤服务人员是不能回家的,但是他们在忙碌了一天之后,只能在这样的条件下休息。

“你需要我们做什么?”“我很想成为一名志愿者。”"如果你需要我,我会随叫随到。"……文学院和新闻与传播学院志愿者招募组的报名非常火爆,同学们都想加入疫情防控队伍。我的好朋友李,工商管理学院的学生,是志愿者之一。他说:“年轻人要有青春的担当!虽然这两天降雪降温了,但是雪太大了,志愿者不得不走一条路。”

志愿者为我们服务,不忘关注每一个细节。封闭管理的第二天,志愿者通知小组:“我们怕多次敲门打扰大家。可以在门口放一把闲置的椅子,发完资料会在群里通知你。”你看,这是多可爱的同学啊!

为了提高学生在睡眠封闭期的身体素质,学校还特意安排了和体育学院的学生进行线上直播运动,带大家一起锻炼身体,提高免疫力,缓解久坐不适。

“生活中有什么问题,及时联系学院和导师。千万不要自己背。”楼领导,也就是驻点辅导员,和我们同吃同住。他不仅在群里强调注意事项,还安抚我们的情绪,告诉我们要向家人报平安。

公共外交学院党委副书记、南苑八号公寓楼负责人王丽说,“我虽然不出楼,但每天走一万多步,每天只休息四五个小时左右。”王先生和我们一起吃一日三餐,但他要等我们都吃完了才吃。当我们都睡着了,他还在忙。

惠师兄是吉大动物医学院的毕业生。他为我们创造了“吉大互助文件”。互助文件中登记的资料都是学生自愿分享的,甚至很多分享的资料都标注了“小额”。

感动的瞬间就这样一个接一个的来了……寝室关闭的第一天晚上10点,北苑3号公寓传来一声响亮的歌声。一首名叫《我的人民,我的祖国》的歌,是同学们战胜疫情的勇气和信心,就像大家在朋友圈转发演唱视频时写的“吉林终于要好起来了,长春又回到往常的春天了”。

南苑四公寓保洁员刘阿姨拖着一个能装下她自己三个人的大编织袋。这个袋子装了100多公斤垃圾。从6楼到1楼,一步一个脚印,一天四次,而刘阿姨今年已经62岁了!

刘阿姨说:“特殊时期,我要对孩子特殊!他们就像我的孙子,就像我的家人。孩子们的父母不在身边,我得照顾他们。”

我的同学徐靖雯是广播电视专业的研究生,他把睡前的点点滴滴录制成视频,笑中带泪分享了早餐外卖中的“面包大于脸”。她告诉大家,她的母校,勇敢抗疫,就像那首校歌,“人比山高,脚比路长”!

看,虽然雪还没有融化,但是春天已经来了。长春解封的时候,请来我的母校看看校园里的杏花,看看我可爱的老师同学,看看“人比山高,脚比路长”的吉大!

(光明日报记者双仁采访)

《光明日报》(2022年3月17日第10版)

来源:光明网-光明日报