1998年8月下旬,阮东推开门,略带失落地走出新生工作组办公室。

那年基础班刚成立,报招生计划太仓促。各省招生组集合了十几个见不到志愿的高考生,送到纪可。将这群学生扩大到一个班级成为第一个挑战。

组建Kikeban是他毕业后接到的第一份主要工作。当他接受任务时,他并不太了解“Kicoban”这个词的含义。没有人做过类似的工作,其他部门也没有先例。

当时是新生军训。为了避免扰民,学校的新生工作小组没有同意Kiko通知所有新生的要求。阮东不得不开始自己的宣传。

晚上,他复印了几百份《基础科学课选拔录取通知书》,去宿舍,敲宿舍的门,给懵懂的大一新生讲解基础科学课的培养理念。“数学基础,自由流动”的概念引起了学生的好奇心。

第二天的讲座,数百名新生准时来到三教。那是清华第一次“二本招生”。对于被教育“学好数理化,怕走遍天下”的一代学生来说,“数学基础,自由流动”引起了很多共鸣。三个老师比较挤,答题的时候为了不互相影响,临时借用了楼上的教室。

20世纪90年代末

90年代末,清华物理系和数学系面临着经费短缺和人才缺口的双重困境。很多本科生来自专业调剂,但博士生生源明显较差。

据创始人之一白凤山教授介绍:“清华的院系调整后,急需基础科学领域的人才,专业窄是优势。然而到了90年代,历史背景变了,大学教育的使命也变了。宽口径人才成为大势所趋。”

提到创办Kiko的想法,白凤山教授提到,“作为一个应用数学系的学生,如果他学过好的物理,其实会做得更好。在数学系,我先学了数学,第二年又学了物理,然后就学不了物理了。因为在前一年,学生只接受了数学思维的影响。比如我本科的时候不断用数学老师教我的东西去衡量物理老师教我的东西,说点的顺序不对,肯定不收敛。”

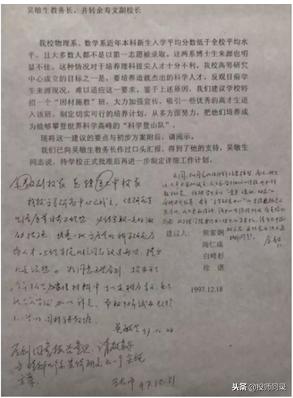

当年的申请文件

基于这样的思考,熊家炯(物理)、尚仁成(物理)、白凤山(数学)、徐湛(物理)四位教授于1997年12月向学校提交了《因材施教的建议要点》报告,申请开设基础课,以探索人才培养的新模式,培养新的拔尖人才,重振清华理工的辉煌。

1998-2004

从1998年到2004年,基本师被称为“小基本师”。当时基本师维持两个班的规模,每届只招收60人。

作为一种全新的培训方式,基础部独立于院系。当时的课程特点是“无专业”,“学数学的比物理系多,学物理的比数学系多”,“数学课和物理课地位相当”。以数学和物理为基础,学生可以继续学习物理和数学,也可以在数学和物理的基础上向工科或经济管理方向发展。

科班的政策吸引了一批优秀的学生。据李文哲(2001基础班高年级)介绍,他们班三分之二的学生是通过竞赛走出来的,剩下的三分之一是以二次招生的形式从清华所有新生中招收的。那些学生大多对数学和物理有发自内心的热爱。

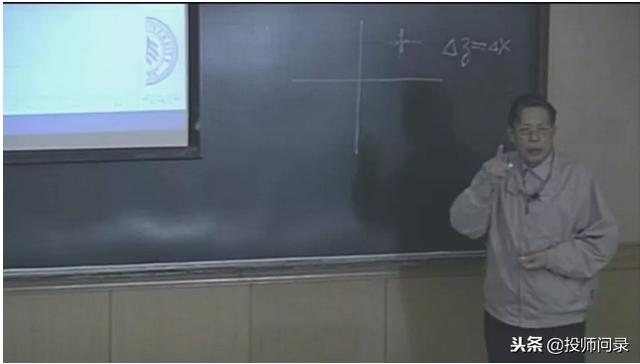

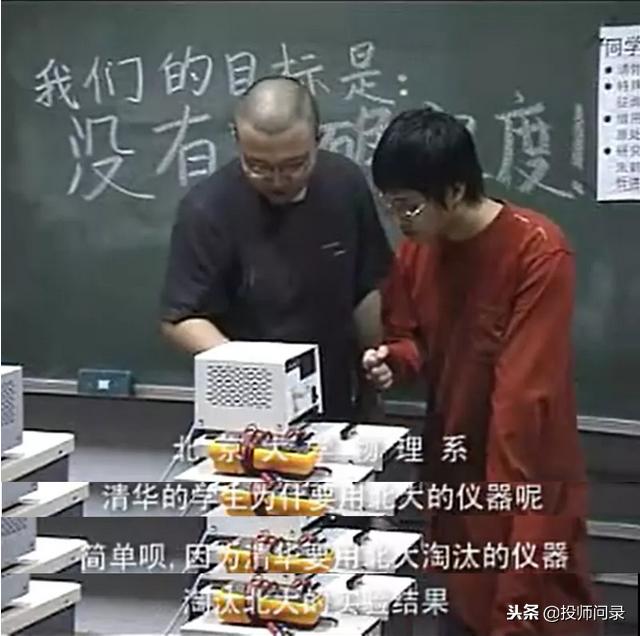

吴教授数学和物理方法。作为一门专业课程,它在哔哩哔哩已经被播放了近10万次。

当时的基础班是名师云集,请了很多外校的教授来授课。来自北京大学的老师包括曾(著名量子力学家)、吴、、于、,以及来自兰州大学的、新疆大学的、麻省理工学院的黄教授。

在李文哲的记忆中,教师不仅经验丰富,而且富有个性。教高等微积分的肖书铁老师曾经说过,“考试是分数,上课是形式。关键还是要自己学。”当时基础学科很流行一种叫“小论文”的东西。感兴趣的学生独立探索课程范围之外的问题,并将结果作为“小论文”写给老师,老师将在总结课程结果时评估学生的创新能力。

虽然学生人数不多,但少年基金会的学生却爆发出惊人的能量,他们的足迹遍布学界和业界。

惠帝

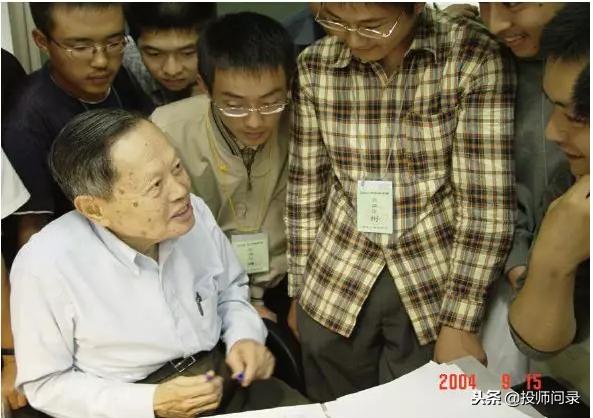

翟辉是基础科学系98岁的学生。他热爱理论物理,跟随徐湛教授研究玻色-爱因斯坦凝聚和量子力学中的数学方法,并在本科阶段完成了四篇论文。

进入研究生阶段后,他被杨振宁先生选为中国第一位亲自培养的博士生。两年多一点,翟辉拿到了博士学位。

赵福来自华鑫投资官网

赵福是纪可99级的学生。他参加了2003年世界上最大的投资银行之一摩根斯坦利的招聘会。经过层层选拔,赵福击败了来自清华经管和北大光华的其余四名候选人,成为公司唯一一名在亚洲招募的成员。

摩根士丹利对他的评价是:“不仅有数学和物理的基础,还有经济和金融方面的学习和研究训练。思维方式有其独特性。”这些特点与Kiko的培养目标不谋而合。

改革

Seminar(本科生科研训练)是专科学校最重要的创新之一。基础班鼓励学生尽快进入前沿领域,确定志向,要求学生从大三开始科研训练。

第一节基础科学课开始是研讨课的时候,尚仁成和熊家炯两位教授利用人脉,从校外的一些部门和单位找了20多位导师和相关课题供学生选择。

之后,阮东有了更深的想法:大学生出国,推研,得自己找导师。为什么不从现在开始锻炼自己的能力呢?于是,从第二年开始,基础班的学生开始自己选择和联系导师。

阮东回忆说,“那时候经常有学生找我谈话,问我‘阮老师,怎么联系导师?’以及“发送电子邮件时我应该说些什么?”找家教对他们来说是很痛苦的,但我觉得他们一定要克服这个坎。"

2003年,阮东在第一届基础班毕业总结会上用六个字总结了这些优秀毕业生的特点:

“自信、主动和沟通”

从此,这六个字成了阮东每年给新生的教诲。

英语校园(英语实践)是Kiko的另一项创新。为了培养具有国际竞争力的拔尖人才,自2002年起,纪可开设了暑期英语实践课程。

2017清华国际学生学者晚会上毕洁洁一家的合奏。

毕杰,美国人,在清华物理系完成博士后后出站,留校任教。自然被安排教Kicoban的英语练习课。一节课下来,他给阮东写了一封10多页的长信(含中文翻译),详细解释了基础班学生在与老师沟通、做演示时存在的问题。比如有的同学在做pre的时候不自觉的用激光笔扫全场,有的同学认为写ppt就是抄袭等等。

英语校园一直持续到2008年。

下沉广场

2003年,物理系第一届学生节在理科楼前的下沉广场举行,夜灯随着音乐摇曳,夏夜充满浪漫。

当时物理系学生活动的主要困难是争取赞助。理科专业没有对口企业,通知主要以海报和口口相传的方式发出。BBS不是人人都有的,学生活动整体处于初创期。李形容,“一年之中没有一次文艺晚会”。

尽管条件艰苦,社会工作仍然吸引了当时的学生。20世纪初,互联网还没有今天这么发达。学生在高中看到的基本都是课本。李文哲形容自己“来到大学就看到了整个世界”,所以他会很乐意参与社会工作,接触这个新世界。

随着物理系对学生活动的支持力度越来越大,在这些热心学长的帮助下,学生活动从幼稚走向了成熟。B杯冠军,社会实践校级标兵,团委,优秀紫荆花志愿者,这些鲜活的记忆一点一点积累起来,组织起来,宣传起来,和科技联系起来,学生工作全面开花,物理系的学生活动在清华校园留下印记。

2006年学生节与系80周年校庆合办,那一年的学生节成为物理系师生多年共同回忆的庆典。从此,物理系的学生工作更上一层楼。

图片下半部分是承载了一代Kiko人记忆的“下沉广场”。

可惜因为户外活动容易受天气影响,下面的学生节再也没有出现在下沉广场。

当我们问及后来的活动时,李文哲感慨地说:“似乎每一次会议都比前一次会议视野开阔。”。2005年,直接申请国外商学院的本科生第一次出现在Kicoban。此时的Kicoban也已经完成了它的初级阶段,在清华之外展开枝叶,奔向大Kicoban的时代。

(基础科学班的代管部门是物理系,所以已经和物理专业联合组织了学生活动)

“大规模招生”

唐珂模式的成功也赋予了唐珂新的使命。

其实早在2003年,清华就有“大规模招生”的预期,而且比今天的做法还要彻底。

据白凤山教授介绍,当年的方案将所有院系分为五类:“全文科为一类,数学、物理、制造电子为一类,化生为另一类。当时土木是一类,艺术是一类。”

因为基础科学的基础,理学院成为了“大规模招生”的第一块试验田。

任宏宇是纪可六字班的学生。回忆起当时的纪可,他的言语中充满了怀旧之情。

他回忆说,数学系和物理系把基础科学当成自己的,陆续开设了最好最难的课程。大部分学生会在大一学习数学分析。他入学两年后,物理系还新开了费曼物理课程,供有余力的学生选择。有些实力很强的同学坚持在大一的时候同时上这两门课,最后在期末的时候摔了个大跟头。

2004年,杨振宁给物理系的大一新生上了一堂普通物理(ⅰ)课。

学普通物理的同学可能会后悔两年后出生,因为四字班的普通科是杨振宁教的。

在所有老师中,任宏宇对朱鹤年印象最深。他有几个金句:

“我们要做出比仪器更差的兄弟院校更好的数据!”

“你的实验数据的概率是0.0001%,所以我认为你的实验数据是假的。”

在朱鹤年的严格监督下,物理系没有一个学生敢在数据上作假。

图片来自物理系学生节项目

六字班的学生和那个年代的其他大学生没什么区别。任宏宇回忆道,“当年打DOTA的人很多,Renren.com是清华主要的社交方式。那时候还没有‘人人有水’这个词,大家都说‘上学’。”

物理系学生会的人人主页,可以一窥当时人人里学生的活跃程度。

到2009年,国际化逐渐成为Kiko的特色。九字班入校后,物理入选清华首批“校培计划”,学校物理班据此成立。班里的学生有丰富的对外交流机会,本科有百分之七八十的学生有出国经历。

自由选择的机会也给Kiko的学生带来了困惑。据九字班物理系学生会主席崔介绍:“一个学生节的主题是雾里看花,大家都会在学生节上表达自己的困惑。”

“物理系是一个相对自由的系,但是对于走哪个方向的指导可能不够充分。大家都是从高中过来的,没有做人生选择的习惯。”

随着时间的推演,物理系和数学系因为需求的不同而不再默契。崔李文提到,在九字班中,大基克立的一些系有弱化学生自由分流的倾向,数学系和物理系各自制定了基础学科的培养计划。

2010年5月21日,在时任副校长司源的协调下,物理系和数学系回归本科前的模式:本科时代宣告结束。

大基科的解体

谈及达基科解体的原因,白凤山并不避讳。“我小Kiko的时候,两个部门都没有太关注Kiko。这与我无关。我不介意你做什么。但是学生分流后,会有物理,数学,基础科学。群体之间的博弈是完全不同的。”

“物理老师总是说,‘你必须放弃数学分析,因为物理没说你必须教费曼。很多学生花很多时间学习佐里奇的数学分析,把所有的时间都拿走了。“数学系说不行。以后想进我数学系,一定要学数学分析。这确实是个问题。”

学生的感受是最真实的。基础五字班收到问卷调查:“基础班对你有什么影响?”选择最多的选项是,“培养坚定的意志,磨练自己的勇气。”

(以下部分来自网络)

2007年9月7日,理学院召开了基础科学大学历史上著名的教学研讨会。物理系和数学系的主要教授参加了研讨会。

会议从一开始就很热烈。物理系的朱邦芬、徐湛、庄鹏飞挑战数学系,给数学课的难度打分,因为数学分析对于以后要报考的学生来说是不需要的,小舒铁的微积分课程就够了。萧杰、张宪科、周建等数学系老师坚持认为,那样的话,数学系的“底线”就被跨越了,卓里奇是必要的。

然后物理老师一致认为数学分析会毒害学生的思维方式。物理系老师庄鹏飞在量子力学课上,通过提问“存在唯一性”的问题,演示同学确实中毒了。结论是数学分析影响了物理思维的发展。数学系的萧杰马上举出了几个数学实力很强的物理学家,但物理系的徐湛反驳说,这样的物理学家从统计比例上来说是少数...

会议变成了双方争论的战场。当物理老师试图论证他的观点时,他说:“物理的天使,数学的魔鬼……”讨论开始跑题了。

数学系的张宪科马上反驳道:“数学不是魔鬼,而是女王!”

“数学不应该是女的,所以是皇帝!”

“数学不是皇帝,而是皇帝的新衣……”

科大时代两个体系的培养理念差异可见一斑。

科班回到了物理系

从2011年开始,Kicoban回到了物理系的怀抱。如今的基础培养模式继承了原有的基础培养模式:打好数学和物理基础,参加研讨式训练,第四学期学生最终决定专业,根据自己的兴趣自由选择自己喜欢的研究方向。

关健是纪可五字班的学生。在他眼里,大Kiko的解体并不意味着Kiko模式的衰落。相反,今天的Kiko给了学生更多空的余地自由选择。他想了想说:“自由也是一把双刃剑。有的同学钻了free 空的空子,没有好好利用自由选择的学分。”

研讨课程仍然是四年制大学基础生的重要组成部分。“研讨课可以让学生上其他系的课,认识更多的老师,养成和老师交流的习惯。”在人工神经网络的课程中,他认识了自己的研讨导师黄敏烈。他们合作愉快,关健决定继续做黄老师的医生。

作为物理系现任学生会主席,就在采访前,关建还在和宣传部讨论下学期学生节的名字。物理学生节命名时,一般会加上“物”或“理”的谐音,或者选取一些比较“物理”的词语。“为什么学生节不叫启蒙空?这个词最近挺流行的。”关健笑盈盈地对我们说。

制定大规模的训练计划

时间推到2018年。与Kiko出生的1998年相比,一切都在风起云涌。

基础科学时代的大类模式探索,成为制定大类培养方案的重要参考。英语练习在基础课中已经消失了,但在很多院系却成为必修课之一。第二种招生模式,最早由柯基采用,现已被姚班、前班、谢赫等专业采用。

在2018年7月的斯隆奖论坛上,5位毕业于柯克班的斯隆奖获得者的研究分别在物理、计算机、分子生物学和医学四个方向展开。

最早的一批基础生如今风华正茂,何、陈、徐岑科等优秀毕业生成为各领域中流砥柱;唐珂时代的学生大多刚博士毕业,有的进入职场,有的甚至成为知乎大V(白如冰);现在无数的基础生流向清华各个系,他们会在各个领域大放异彩!

课题是大规模训练的探索。2017年起,清华开始在全校范围内实施大规模招生、大规模培养。唐珂的探索为全校大规模培养提供了经验,在这些经验的基础上,相信清华未来一定能培养出更多各行各业的优秀人才。

如今,大规模招生呈上升趋势。我们谨以此文向清华大规模培训的先行者致敬。

就这样,由各个部门临时拼凑起来的第一个基础班成立了,阮称他们为“乌合之众”。