孙波/整理

全真教是金代以后在中国北方兴起的一种新的道教,元代以后逐渐扩大,成为中国道教的一种主流。因为金庸小说的历史借用而在华语世界广为人知。近年来,随着中国美术史研究的不断细化,学术界涌现出一批中国全真教艺术的专著,但目前还没有专门的研讨会。鉴于此,2021年12月18日,由哈佛大学中国艺术媒体实验室举办的“Images空Ideas——全忠实教学美术”工作坊在云端举行。研讨会的召集人是中国国家博物馆副研究馆员孙波和《中国社会科学》杂志主编姜子策。本次工作坊聚集了全真教艺术研究作品的大部分青年作者,为大家提供了一个相互交流的平台,促进了全真教视觉和物质文化的研究。话题主要集中在三个方面:祖先雕像、绘画和寺庙。

议题一:家长的地位与法制观

本次小组讨论由中央美术学院人文学院教授赵薇主持。主讲人为德国弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学研究员Lennert Gesterkamp、陕西师范大学美术学院副教授、四川文化艺术学院耿继鹏教授,审稿人为《美术》杂志总编辑吴。

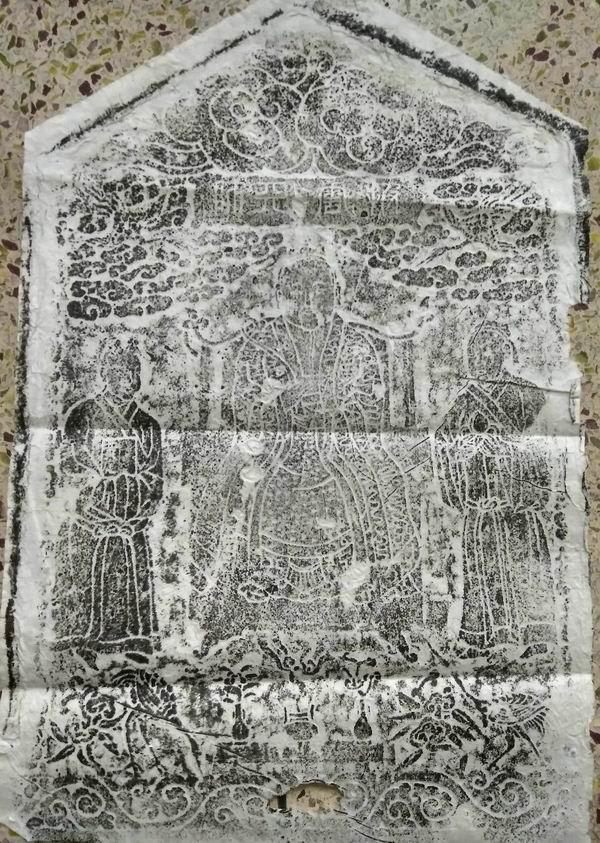

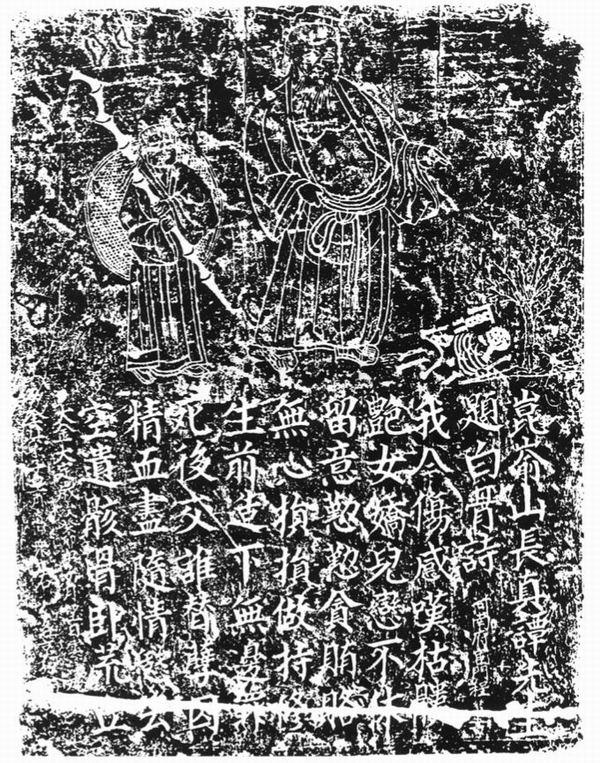

葛的报告题目是《金全真道宋真人皮云画像研究》。宋·方得(1183-1247)是随同丘处机西行面见成吉思汗的十八人之一。他还担任过掌教,对全真教的发展起到了关键的推动作用。他是龙山石窟、春阳宫(永乐宫)和杜宣宝藏等一系列工程的发起人。关于他的碑文和传世文献资料丰富,其中包括宋的墓葬和石棺,上面有精美的线刻图像。尽管如此,他的影像资料几乎湮没在历史中。葛的研究试图从碑刻资料和寺庙壁画中寻找宋的可能画像。可能的材料之一是龙山石窟第三窟的卧佛,但其确切身份仍有争议。这幅卧姿画像的一个显著特点是没有胡须,与《金瓶梅正宗神仙像传说》等图像中的丘处机相吻合,所以邱长春是可能的答案之一。另一份材料是近几年发现的河南紫菱镇苗易道于1335年所作的《致远重修聚贤寺碑》。在上面一行,有一个主人和两个服务员的雕像,标题是“皮云石天”。中间的师傅应该是宋,两边的服务员拿着黄庭靖和蟠桃,可能是和安。案前有香炉插画组成的三供,背景为云气。葛认为,云精神意在表达宋和的法文名字中的“披云”二字。宋在镇有弟子,他自己也去过山,那是他门派的势力范围。这一宗教历史背景有助于我们理解他的肖像在这里的样子。第三个材料是皇家安大略博物馆收藏的壁画“袁超图”,这在过去被讨论得很多。这幅壁画是怀履光带回来的,它的原始位置不得而知。一般认为源于山西某道观,是13世纪末的作品。在它的左墙上,有一个图标的正面画在战斗中元神仙。此像头戴莲花冠,身穿华丽云纹袍。曾经被认为是“四皇二帝”之一。这种表情积极,似乎在看观者的偶像,在视觉设计上是相当独特的,在元代的画面中也是不多见的。葛根据其西北方位与派修行仪式的关系、代替皇帝神位的位置及其袍上的云纹,认为这尊塑像可能是宋的。如果是这样的话,再加上永乐宫的碑文还提到宋的宫殿原来就有壁画,再考虑到他与永乐宫的密切关系,安大略省“袁超图”的壁画可能就是出自永乐宫。如果是这样,结合碑文信息,《袁超图》应该是1254年后几年写的。

致远重修聚仙碑“披云石天”线刻拓片。

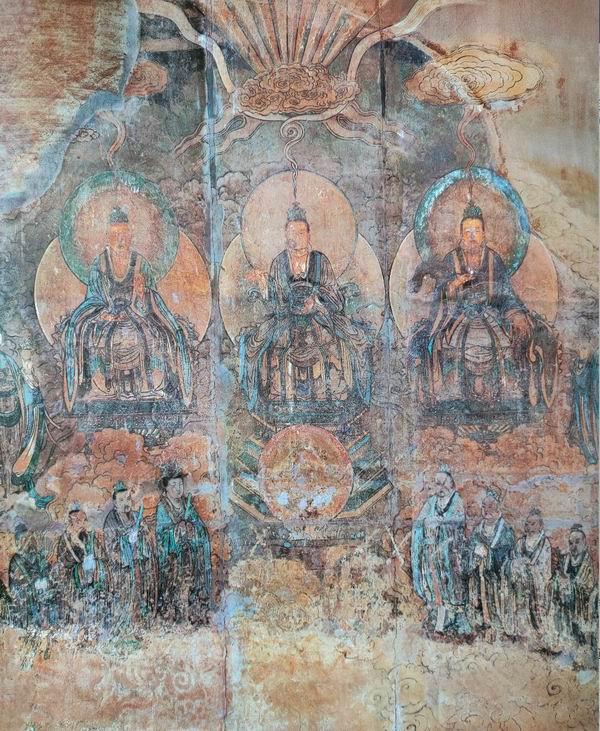

虫火谷做了题为《全真祖师的形象建构与影响》的报告,主要探讨了永乐宫壁画中全真祖师的形象建构以及随后的形象表征。报告前半部分以永乐宫重阳殿壁画为中心。这个大厅里有52张故事地图。一方面,它包括王重阳的超自然和历史遗迹的内容,如素食恶魔,仙丹,治病,和启示。另一方面,钟和鲁的照片出现在扇形墙上。这种新的道教图论模式,在《干河遇仙》、《黄亮梦》等其他壁画中反复出现,隐含着王重阳生平故事中的传教谱系。重阳殿扇面墙后的三清像也与前面的三清殿相呼应。通过这种呼应,全真派这一新的道教的正统地位将被建构起来。虫火谷提出,永乐宫纯阳殿和重阳殿的故事壁画是基于全真教的法制观念产生的,有很多文字来源。壁画的选取依据的原则是:一方面在品德上积极向上,另一方面避免衣衫褴褛、血肉不洁的不光彩形象,以塑造族长的正面形象。这些形象有两种基本形式——偶像型和故事型。报告的后半部分主要是在重阳殿壁画的基础上,探讨后续祖先雕像演变的一些微妙细节。如《全真祖师图》中的“崇阳真人王”形象出自王重阳·杜桦·马丹阳夫妇在重阳堂的一幅画,说明后来的单偶像型祖师形象内容有一部分是从早期祖师故事画中提取的;《全真宗祖图》中的钟繇川岛,改变了永乐宫春阳殿二人平起平坐论的构图,改为上面是师傅,下面是徒弟的构图,进一步强调师徒关系;马丹阳的三髻实际上是在王重阳出现之后才出现的,而王重阳死前的故事已经出现在重阳殿的壁画中。钟、陆等真祖也进入了明代正统书《道藏》的卷首版画。通过对这些细节的比较,指出钟、、、曹等经典形象存在着在雕版插图、画册等不同媒介间流传流动的现象。

永乐宫春阳殿“钟路讲经”图

耿鹏的报告是《孟渊全真祖师形象定型与流传考》,是对金元明时期全真祖师形象演变的长时段梳理。分为三个方面:一是教派创始人的变化。仅金元时期,全真祖师的谱系就发生了多次变化。比如新旧三司,前后七司真的变了,东华帝入祖谱系,等等。同时,教派文化的导向和神权制度的建立也影响了全真教创始人形象与这一时期其他形象的组合。宋所强调的“三教”、“内丹”、“老君”、“三清四帝二帝”的传统,在现存的全真教形象中都有所体现,呈现出多元共存的态势。总之,蒙元时期真宗主信仰的形成经历了一个漫长的过程,其中既有宗主制度的选择,也有对整个道教神仙制度的接纳和制衡。真宗一方面要面对佛教的责难以改变王重阳传教初期三教融合的取向,另一方面又要得到道教内部真道、太乙、正天派(龙虎派、焦璇派)、丹道南宗等南北派别的认可。族长制度形成后,发生了很多变化。其次,在前人研究的基础上,提炼出族长形象变迁的三个历史节点,即:1。元初蒙元皇室对老子《胡经》及其意象的三次佛道论争:2.南宋灭亡后,全真教与南方丹南教的融合;3.元明政权交替之际,宋的兴衰。最后一个阶段,也就是元末以后,邪教发生了根本性的变化。蒙元皇室的上层背景解体,草根信仰的作用使其注重形象传教士的作用。宗主传承弱化,核心宗主启蒙功能凸显。此外,还表现出文学形象与戏剧形象的融合。该图像系统以传记故事中的图像为核心图像,并在此基础上有地域和派别的差异。这种历史划分有助于我们理解和把握与全真教创始人相关的各种现存形象所经历的不断调整的历史演变过程。第三,总结和分析了图像制作和选择的机制。他将全真的创立者分为三种类型:雕像(包括肖像)、传记故事和叙事再现。由于族长身份的变化,与朝会形象相对应的礼仪形象变化最为明显。比如太原春阳宫的明代吕洞宾铜像选择的是皇家服饰,而芮城春阳宫的吕洞宾则是常服,延续了景安宁的结论,认为永乐宫三清殿东墙扇面墙的主人是春阳皇帝,这里采用了皇帝的形象。由此可见,在不同的仪式和时代,同一个祖先雕像有很多形态上的变化。

永宫重阳殿扇面墙背面“三清全真祖师”壁画(局部)

议题二:全真教的艺术观

本次小组讨论的主持人是葛,主讲人是、复旦大学文史研究所研究员邓飞、四川师范大学文学院沈西平教授,审稿人是。

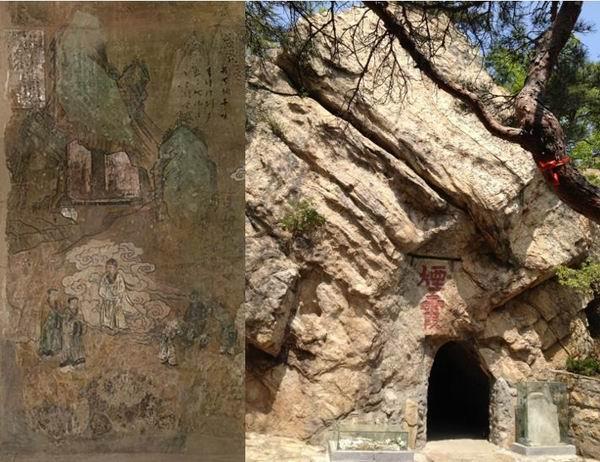

赵薇作了题为《全真高洁的史记艺术遗产》的报告。丘处机弟子石之敬,被誉为全真教史家。他在全真教形成阶段的历史建构中发挥了重要作用。他编绘的《老子八十一画》、《重阳真人慈悲图》、《冯谖庆典图》等图像,无疑是他直接的艺术遗产。据王鹗《董公平游记史》记载,其早期活动于魏、戴、朔、郢,即今陕西、河北北部一带。1258年后“东游海滨,拜谒祁镇故居,瞻仰重阳祖师游历遗迹”。根据这一线索,赵薇于2018年和2019年两次对山东文登早期全真教遗址进行了发掘,并从实地获得了一些第一手资料。本文从三个具体案例出发,探讨了《史记》对重阳殿壁画可能产生的影响和贡献。第一个细节是迷雾洞的表现。这种洞穴形象在重阳殿壁画中多次出现。这是在山东昆嵛山,王重阳带领他的弟子修行。这个洞穴今天仍然存在。对比实物可以发现,重阳殿壁画中的迷蒙洞还是比较逼真的。有可能是石之敬在山东的实地考察影响了这些壁画。第二个细节是《抛龙泉盖》描绘的是茶山广韵洞,与圣水岩洞颇为相似,而非其他史籍中的“尼姑庵”。这种描写体现了石之敬力求忠实于史实的纪实风格,即“不是为文字刻章,而是真实”。第三个细节是重阳殿神龛背面的“汴梁”一节,与钟南山祠堂石之静所绘冯谖庆图版画的“汴梁与友人”极为相似。

左图:重阳堂《开烟雾洞》;右图:夏衍洞穴实景(赵薇摄)

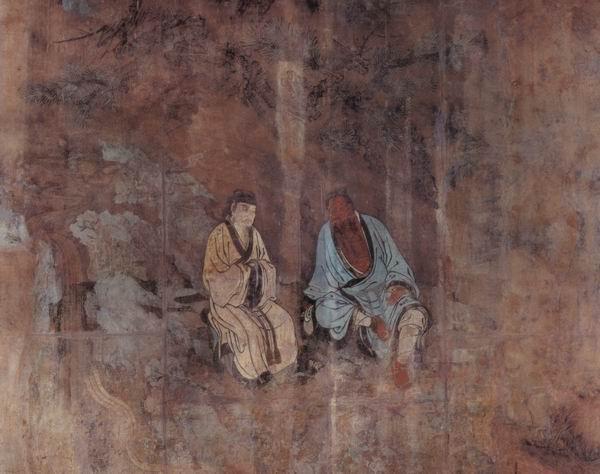

邓飞的报告重在方法论,题目是《爱惜夜林——金元全真道士墓葬艺术初探》。本课题为探讨如何建立丧葬艺术与宗教信仰的互动预设了两条思维路径:一是通过墓葬的内容和艺术来猜测墓主人的信仰和身份;另一种是通过人物的身份来了解墓葬的内容和形式。重点介绍了元大都冯道真墓(1265)、芮城宋墓和山西潘德冲墓。第一座墓的主人冯道真是西京龙翔万寿宫的祖师,名青云子,是全真教的道长。据王考证,随葬品有砚台等文具,墓室中的微型“木屋”,以及“纪检钱”等。此外,东墙上的“观鱼”图和西墙上的“论道教”图具有明显的道教含义。北墙著名的山水壁画《爱惜夜林》可能具有宣传性质,其中隐含着全真教求真返朴归真理念所期望的理想归宿。跳出这些题材本身,从材料层面来说,这些带边框的“画”其实是对家具环境中床摊装饰画的模仿。将东墙、北墙、西墙三幅画面联系起来,结合墓室中的陈设,可以看出这个房间空中的陈设具有明显的全真宗教意味。第二个墓,宋墓,建于1275年芮城永乐宫搬迁后。石棺两侧的线刻建筑图像可能与永乐宫有关。第三个墓是潘德冲墓,离它不远。墓主人也是建造永乐宫的重要人物。石棺形状相似,前块刻有剧场的线。根据Jeehee Hong的研究,这些歌剧形象与迎神仪式有关。此外,两侧还刻有24个孝的故事。三座墓分别代表两种情况。在冯道真墓中,可以发现多种器物以及壁画题材与道教仪式的关系;在宋墓和潘德冲墓中,我们看到更多的是丧葬装饰中使用的世俗元素,很难与道教建立直接的关系。这些复杂的情况引起了反思。其他类似题材的墓葬是否受到全真教的影响?是全真道教徒首先开创了这一潮流,还是他们在装饰墓葬时采用了当时流行的视觉表现手法?或者跳出这种单向影响的论证模式,考虑在我们缺乏直接证据的时候,与其将这些墓葬中的现象直接与全真教联系起来,不如将其视为多元文化的载体,即道教、世俗礼仪等多元文化相互调适、杂糅的结果。最后,邓飞以金元时期磁州窑瓷枕上“观鱼”图的流行为例,反思图像的内容与墓主人的身份及其宗教信仰之间的可能关系。

冯道真墓壁画《爱惜夜林》

沈西平作了题为“王重阳绘画考证”的报告。王重阳不仅以诗传道,而且以画传道,这一点往往被以往的研究所忽略。夏在《画宝》中提到“尝画骷髅头、天庭二图,自画像一幅,松鹤、石宗密真人一幅”。夏是一个品酒能力很强的行家,被他看中的一定是个品学兼优的人。可惜这些画并没有代代相传,讨论也很有限。首先,本文讨论了王重阳为教育马丹阳夫妇而制作的头骨图。其诗曰:“可惜众人皆忧。我今天要画一个骨架。我死之前只会贪不义之财,不到这样我是不会罢休的”。可见,这样的形象具有明显的教育功能。音乐宫重阳殿壁画中的第27幅“叹头骨”就是这个故事的再现。此外,谭处端还有一首题跋诗《昆嵛山骨图与诗》在骷髅画上,上面刻着两个雕像,分别是王重阳和小僮,骷髅一,以及上面和下面的诗。此图存在洛阳博物馆(图片)。此外,根据艾维德的观点,李的“骷髅幻术”受到了全真教思想的影响,他的“四惑图”表现了酒、色、财、气对人的迷惑,也与全真教的思想相一致。总之,骷髅意象在帮助观者实现死亡,进而实现开悟方面起着辅助作用。接下来,让我们讨论王重阳用来描绘马玉的妻子孙氏,也就是后来的孙不二的《天堂图》。重阳寺第26幅壁画描绘了这件事。题目明确陈述了“天堂地图”的作用:“先警惕地狱的痛苦,再展现天堂的欢乐,在街上的时候闭上嘴。”重阳寺壁画中的16号、17号、21号至25号等7幅图,表现了马玉夫妇在地狱中经历了种种苦难,最终被王重阳解救。最后,讨论了王重阳所绘的《松鹤图》并赠给石公弥。这个故事在重阳堂第9、46、49图中有所涉及。《松鹤图》描绘了一个挽着发髻的人,身旁是松树、仙鹤和云彩。“三个发髻”应该是王重阳“对不起”这个人物的自我隐喻,其他文献也有王重阳自画像的记载,所以这幅图实际上是他的自画像。总之,虽然王重阳的画没有流传下来,但以上三幅图的讨论,已经为我们想象全真教创始人的绘画面貌提供了一个大致的轮廓。

丁二十三年(1183年)出土《昆嵛山常振潭先生白骨诗》及描绘洛阳云溪寺的线条。

话题三:宫殿景观与装饰

本组主持人为邓飞,主讲人为中国国家博物馆副研究馆员,广西艺术学院造型学院副教授,美术杂志吴,评审人为沈西平教授。

孙波报告的题目是《一幅疑似早期全真教的画的初步探讨》。本课题以大阪市美术馆藏王维旧题《护天王》为中心,探讨其与早期全真教的可能联系。这幅画展示了袁超王朝的对称构图,两边是19和20个人,这与壁画非常相似。首先,从几个身份明确的人物入手,确定和在画面中央,孙思邈在右边一节红袍伴虎,左边一节披草披肩的女子是毛。更重要的是,画中有许多道士戴着仙鹤、衣服的皂边和黄冠。此外,在这神仙与人的混合队列中还出现了一批穷人,或打着补丁,或赤身裸体,或打扮得像小卒,表现出与一般神仙群体截然不同的气质。左端甚至出现了一个拿着写有“吃”字的大扇子的乞讨僧人。这种面食经常出现在禅宗语录中,说明可能是禅僧。右下有一个小孩拉着一个长辈在车上。即使这不是一种孝道,也能表达儒家的孝道观念。通过对这些人物的选择,可以看出画家有意表达一种三教合流的思想,认为穷人可能与保持贫穷卑微或拯救世界有关。如果这幅画确实是壁画草稿,它就有赢得老百姓支持的号召力。关于这幅壁画草稿的年代,没有准确的答案。从收藏印章来看,李应珍等藏家的印章在明中期就出现在上面了,但明中期画面多处破损,多处文字由画师修补完成,所以其时间应该在元代至明初之间。画中的吕洞宾形象接近明朝,画中没有王重阳。至于北方七大真像,只有疑似丘处机和孙不二两人还能对应。这些因素相当值得怀疑。总之,这幅画还是有很多解释空,它的独特之处是很多已知的全真派画作中所没有的。可能是全真教快速发展的产物,值得进一步探讨。

老王维《护天王图》,大阪市美术收藏

胡春涛的报告题为《残缺的道教图像——陕西合阳青石殿浮雕意义考证》。青石殿建于1576年,完成于1604年,其外部装饰有许多浮雕画。北墙的图像大致可以分为四层:底层是瑞的图像,第二层自下而上是真武系的图像,第三层是八仙的图像,最上层是老子八十一像的一部分。其余老子八十一像,散落在西、北、东外墙。其真正的武术形象见于田璇的《天启》和武当的《嘉庆图》。经过元代宪宗时期的两次佛道之辩,以及后来的四次“诏令”禁止破坏老子八十一画,这套图像在元代被隐去,但在明代以后逐渐卷土重来。其中,明代郑德有“妙应真人”之称的清代道士李德生,融合全真与正意,促成了15世纪初老子八十一画的卷土重来,并在嘉靖、万历年间广为流传。可见其在明代的流传与全真教并无必然联系。认为胡春涛浮雕中缺失的1至4、11至56图案,结合前墙(南墙)真武大帝的形象,意在表达真武作为“八十二”身份的正当性。在《田璇神报恩》、《田璇神启示》等文献中有真武是老子第八十二化身的表述,可以佐证上述推论。据碑文记载,这座寺庙所在的山名叫“中武当”。那么,从空之间将寺庙视为宗教的角度来看,这里的《老子八十一画》就不再仅仅是为了老子,也是为了明朝以来急剧兴起的真武的神圣性,即强调道教法制的合法性。

陕西省合阳县青石店

吴报告的题目是对元代全真教“侯红时期”永乐宫宫门的考证。十年后(1252-1262年),大清阳万寿宫(即永乐宫)宣告落成,清阳上宫也于1252年建成。此后,随着元宪宗、元世祖两次焚烧道经,全真教寺庙建设基本停滞。纯上下殿的建造时期,正好处于全真教发展由盛到衰的转折时期。元武宗继位后,对当时的全真教教主苗的重用,开启了全真教新一轮的发展。有学者将这一时期称为全真教的“后繁荣时期”。在此期间,永乐宫主体建筑进行了修缮,三清殿壁画完成,春阳殿天花板完成,春阳殿壁画完成。据元二年《三宫归碑》可知,掌管永乐宫、九峰春阳上宫、杜鹤陵园宫的最高领袖为“三宫”,三宫以“宫门”为界。据此也可以恢复三宫以下各级管理者的等级关系。报告还梳理了永乐宫历任点将的情况,包括潘德冲、韩致远、刘若水、何致远等人。自1246年尹志平颁布敕令以来,永乐宫的教育行政和建设都归“堂”管理,各任命点或不同时期三宫任命点的任命都来自当时的主管。从常志清“退教”到完颜德明朝拜的20多年间(1313-1336年),永乐宫的管辖范围转移到晋宁道和道司,永乐宫与教会的关系在这一时期疏离。袁全真教会末期,洪雁德明掌教后,永乐宫归“堂”,张道友等三人受其委任。恢复和梳理永乐的管理制度,有助于我们了解其附属艺术生产的历史进程。

芮春阳进宫的现状(孙波摄)

(本文已由不同的演示者审阅过)

编辑:钟源

校对:丁晓