来源|投资者(ID: touzijias)作者|刘

看他起高楼,看他楼塌。我们见证了另一个戏剧性的时刻,这个行业从高调走向近乎灭绝。

3月28日的最新消息是,全国各城市十青团所有业务已经关停,公司进入善后阶段,主要处理供应商货款的结算和员工工资的结算发放。

实际上,在风开始之前就有警告了。据《Lianshang.com》去年12月的报道,第十青年团被曝“暴力裁员”:员工仅剩700余人,供应商讨债艰难。有员工表示,公司被迫签了离职协议,不签就拿不到工资,拿到的工资也远低于当地最低工资标准。如果员工不同意离职,公司建议去劳动仲裁。此外,10青团的供应商和负责人迟迟拿不到货款和佣金,追债举步维艰。

从去年开始,这条赛道开始上演一场又一场选手撞车的悲剧。2021年7月,“三年八轮融资”的同命正式宣告破产,多米诺骨牌从此被推倒。享受美食的人上楼空,橙心优选被曝光关停,京西拼品被取消,美团优选大调整...连强大的互联网巨头都玩不了,更别说中小玩家了。

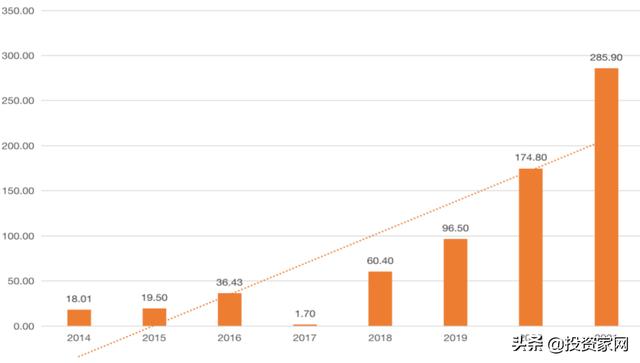

这不禁让人回想起社区团购的亮点——它曾被视为疫情过后最大的风口。2020年,行业融资额从2019年的96.5亿元跃升至174.8亿元,2021年达到285.9亿元。三年时间,融资金额达到550多亿元。一品鲜、繁华、首选,海豚被购买,好邻居、好东西被购买,十方团、菜夫人被资本青睐。

图:2014-2021年社区团购行业融资金额变化

然而时至今日,站在空中的猪都被摔死了,曾经高喊“市场规模万亿元的社区团购将影响中国互联网格局”的投资人,也把这个行业的几十个G档扔进了电脑废纸篓。

一个

资金雄厚的巨头对菜贩进行了降维打击

那时候社区团购真的是一个不景气的时代,几大互联网巨头都在争夺这个赛道。2020年6月,滴滴的社区团购平台“橙心优选”上线;7月,美团推出“美团优选”业务;8月,拼多多“买多多”业务上线,盒马成立盒马优化事业部;10月,苏宁菜场社区团购平台在北京上线。......

“没有上限,尽力争取市场第一。”成了巨头们最常见的口号。不仅意味着资金投入没有上限,为了占领市场可以不惜代价烧钱;也意味着人力没有上限,甚至出现某平台员工猝死的悲剧。

总而言之,在大资本树的支持下,这些平台不惜一切代价四处跑马圈地,尤其是惯常的价格战在这个赛道上被演绎到了极致。

社区团购平台上的价格已经不能单用“便宜”来形容了。很多都是亏本卖的。半斤库尔勒小香梨,收购成本3.98元,补贴价格0.99元。一袋食用盐,进货成本0.57元,售价0.1元...只是“免费的礼物”。

粮商、经销商、当地超市都傻眼了!这不是害死他们吗?

尤其是那些小商贩,起早贪黑。不管刮风下雨,天冷天热,他们都要在天不亮的时候去菜市场,回来的时候蔬菜都要整理好,照顾好。很多蔬菜一两天卖不出去就得倒掉。这么单薄的个体,在强大资本做后盾的平台冲击下,真的很无奈。

在残酷的弱肉强食下,如此凶猛的攻击,他们很快就会被淘汰。但是这些在菜市场卖菜十几年甚至大半辈子的小摊贩,不卖菜能干什么?他们能找到另一种生活方式吗?

钱多的平台做不好,只好抢小商贩的饭碗。

但是,平台搞这么激烈的价格攻势,并不是在对用户做慈善。这是互联网的惯用伎俩:低价+补贴吸引消费者——市场份额迅速扩大——获得垄断地位——开始收割。

天下没有免费的午餐,任何便宜都是要付出代价的。但除了未来垄断收割的风险,平台巨额补贴的另一个阴影是产品质量的问题。

前段时间,北京市海淀区市场监管局对丁咚购买食品的调查,在社会上引起轩然大波——我以为收到的是活鱼,没想到是报废的死鱼;本以为是当天的新鲜蔬菜,没想到却被烂菜篮子里的过期切片南瓜冬瓜“翻袋”卖了...大家都在问,底线在哪里?

但是,这不是个例。以几个大头社区团购玩家为关键词搜索对黑猫的投诉并不少见。假货、次品、退款等投诉。比如之前有消费者在某大平台买了面膜,结果皮肤上出现了红点和红斑。

二

1000亿GMV,刷的是多少水?

另一个问题是,巨头烧的那么多补贴都到消费者手里了吗?

答案不是这样。相当一部分钱用于内部消费——刷单。团长和供应商共同定平台的钱,有时候连平台自己的工作人员也要参加。

为了激发群主的积极性,社区团购平台一般都会设置“推广奖励”。下单的人越多,奖励就越多,推广奖励的数量往往远远高于提成。

据一位组长介绍,一个平台超过100个客户的消费,组长可以获得200元到300元不等的奖励。如果四个平台都有奖励,那么每天的收入就是1000元。

怎样才能获得更多奖励?相比耗时耗力的说服用户一个个下单,“刷单”的方式显然效率更高——如果你买了3元的饮料,晒单后可以获得1元返现,你愿意做吗?

除了用低价吸引客户、亲戚朋友,他们的团长还会互相刷单。不过这些都是小case,更“牛逼”的做法是直接找供应商,大批量刷。

对于大米粮油等非生鲜商品,有的团长会以极低的价格给供应商供货,但被平台打赏后仍能大赚一笔。而有些供应商,在以相当便宜的价格拿走东西后,会重新给平台供货!

也就是说,这是一个“左手变成右手”的游戏。在这个过程中,唯一造成损失的其实是平台。

更令人震惊的是,一些平台的本地工作人员也会参与其中。他们的联合负责人在平台上抢购饮料等商品,一买就买几百盒,然后把这些商品以低于批发价的价格卖给供应商。员工不仅出色地完成了要求的KPI,还获得了大量的绩效奖励;还可以从交易中的差价中获取暴利。

此前,“食享会”被曝疯狂刷机乱象,会员日售出近8000台iPhoneXS,每台补贴近千元,带动GMV 7000-8000万元。

所以我们要问,乱的症结在哪里?

核心在于平台对数据超越一切的渴望。平台只需要数据,那么为了完成“人头”的数据任务,获得相应的奖励,团长们自然会选择利益最大化的方式。

“平台给的提成越来越低,主要靠刷量带来的销售奖励。”代表团团长是这么说的。其实这也在意料之中。求漂亮数据的平台疯狂扩张,一个小小的社区密密麻麻布满了各个平台的自提点。

不仅仅是便利店和超市,装修好的车库、理发店、服装店,甚至路口的花坛都可以成为取货点。夸张一点,一个社区可以有20个自提点。

自我推销在增加,但居民购买力有限。销量自然增长越来越难,只能靠剑走偏锋的非正常手段。

平台刷单严重,积分获取无效,恶性积分竞争...............................................................................................................................................................

三

不是结局的结局:

为什么巨人总是只想着几捆白菜?

面对这样的乱象,监管终于出了重拳。2020年12月,市场监管总局对社区团购提出“九不”要求。2021年,对多家社区团购平台进行了最高处罚。

在“不得低于成本价销售”等监管规定的雷剑下,补贴没了,刷单的权力没了,套利空的空间没了,消费者的吸引力没了,平台订单开始快速下滑。

这也让巨头们失去了希望。原本计划大家烧两到三年,培养用户的认知和习惯,然后就可以结束战斗了。但是现在他们烧不了钱,互联网业务一下子变成了纯零售业务。

这些巨头,本来把一件事做好了,未来可以获得十亿、百亿的利润。但现在,他们要做一万件事,努力把成本降低一毛钱甚至一分钱,才能向盈利靠拢。相比“垄断收割”,深耕“降本增效”真的太难了。

如今,社区团购的风风雨雨即将结束。但闹剧之外,也给我们留下了巨大的反思——为什么这些年来,资本总是喜欢扎堆那些低门槛的民生领域?从自行车共享到社区团购,资本总是蜂拥而入,互相内耗竞争,然后一地鸡毛退出。

相比国外,我们的巨头虽然庞大,但都是在生活服务领域集群。然而,那些高科技、尖端产业布局不佳,我们在最关键的领域仍远远落后。[/s2/]

正如《人民日报》评论的那样——不要只想着几捆白菜、几斤水果的流转,科技创新的星辰大海、未来的无限可能,其实更让人激动。