本报记者方小艳

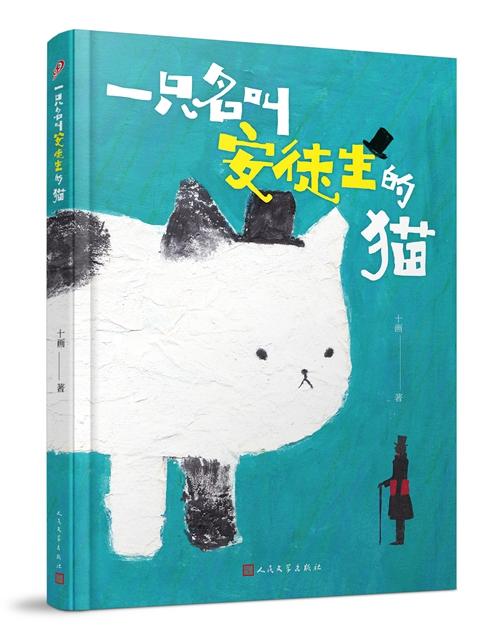

画画,本名吴锦涛,浙江大学文学硕士,成都海科幼儿园园长。作为一个有自己想法,敢于实践和改变的校长,她在儿童阅读、诗歌教育等方面都有很大的建树。在业余时间,她化身为写诗的“安徒生”,创作了许多备受业界关注、深受孩子们喜爱的儿童诗歌作品。近日,她的儿童诗集《一只叫安徒生的猫》由上海九九学者人民文学出版社出版,本报(www.thepaper.cn)采访了十幅关于她儿童诗歌创作和教育的画作。

十幅画

论文:从我手头的资料来看,你早期的创作是从童话故事开始的。你是从什么时候开始致力于儿童诗歌的创作的?你现在还写童话吗,还是觉得儿童诗可能是更适合你自己表达的形式?

十幅画:是的,我从2002年开始写童话,出版了三部长篇童话和一本短篇童话集。2017年才开始创作儿童诗,2010年到2017年几乎没有创作童话。这期间我开始做其他重要的事情,比如养一双儿女,在幼儿园工作,致力于阅读推广,占用了我很多时间。童话的创作需要很长一段私人时间来酝酿故事结构和情节,所以我暂停了童话的创作,但我并没有和童话失去联系。我会挤出一些时间来翻译童话和绘本。2017年,突然找到了儿童诗的形式,开始持续创作,有时甚至一天一首。渐渐地,我攒下了诗集《一只叫安徒生的猫》。我还会写童话,但只有几篇短篇童话。目前来看,儿童诗歌大概是最适合我的表达方式了,因为它可以瞬间冻结灵感,句子短小精悍,情感饱满,表达自由。再加上可以和读者有很多互动,所以你会很喜欢这种表达方式。

一只叫安徒生的猫,十幅画,上海九九读者人民文学出版社。

论文:书里提到你很喜欢爱德华·李尔的《无厘头诗》。在你看来,一首好的儿童诗应该具备哪些品质?除了爱德华·李尔之外,还有哪些你非常喜欢,或者影响过你的儿童诗歌作家?

十幅画:是的,我是爱德华·利尔的超级粉丝。我还记得第一次拿到他的英文原版诗集时的惊喜。他的画可以轻而易举地把你带到一个童话世界,因为画中的人物不可能都真实存在于现实世界中。比如一个男人留着大胡子,上面有母鸡和猫头鹰做窝。他的诗只追求韵,不追求词的意义,更不追求刻意的教育意义。用他自己的话说,就是逗孩子开心。所以,从这个角度来说,真正好的儿童诗,都是有儿童视角的,不是为了讨好大人。作者必须有一颗童心,对孩子的感情有同理心和同情心。

有许多诗人影响了我,我喜欢他们,如李白、谢尔登·银色啤酒杯乐队、辛波丝卡、泰戈尔、安娜·布兰迪安娜等。

我们的影子朋友

论文:我很喜欢《我们的影子朋友》这部作品。有一点引导和劝导在里面,但是整个表情很自然很温暖。现在我们一般不提倡把太明显的教育意义放在儿童文学里,但这似乎是儿童文学从早期开始的一个功能属性。对此你怎么看?

十幅画:这首诗一定是写给那些孤独的孩子的。其实每个人都是孤独的。我们中国有个成语形容这种状态,就是孤独。这首诗就像是在自言自语,孩子经常用这种方法来安慰自己。我没有朋友一起玩。没事的。我可以和自己玩,也可以和自己的影子玩。孩子也会反思自己,和自己的影子玩很无聊。试着迈出第一步,和同桌握手,成为朋友。所以这首诗更像是一个孩子的内心独白和思考,从自我到与社会的融合。写作的时候,没想过引导,也没想过说服。这更像是一个孩子在和自己的内心进行对话和较量。

许多现代童话作家和儿童诗歌作家很少在作品中加入明确的启蒙意义。比如林格伦曾经说过,“我写作的时候,只希望从艺术的角度尽可能真实。”我对这个道理的理解是尽可能贴近孩子的状态和理想。林格伦还说:“我无意通过我的书来教育孩子。我唯一敢抱有的希望是,我的书可以鼓励一种更人道、更提升生活和更民主的态度。”只有这样的作品才能得到孩子的真爱。

论文:我注意到你孩子的诗里有很多词,比如“猜一猜”、“告诉我”、“你想吗”、“你会怎么做?”“你说为什么?”这样的词汇似乎是一种开放和邀请的姿态。这种互动在儿童诗中很重要吗,对于小读者来说?

十画:是的,我喜欢开放式的结局,你用的“邀请”这个词特别好。我认为一首诗只有拥有读者积极的阅读体验和创作的冲动,才能更有活力和乐趣。诗歌和灵感就像磁铁一样。互相吸引,互相启发,互相碰撞,是作者特别喜欢的一种状态。对于年轻的读者来说,想到一首诗试图以平等的方式,带着邀请与他对话,带他进入一个幻想的世界,是一件很美好的事情。

小大力士的生活是什么样的

论文:对于小读者来说,最戏剧化的就是绕不过去的“屎屁”。还包括“鼻涕花”、“小大力士”用脚做花生酱、草莓酱,舔干净之类的。几乎可以想象,孩子们读这些内容会觉得特别有趣。请问你在创作中会用这些元素做什么?比如,如何在不妨碍作品诗意的前提下,让它变得有趣?

十幅画:如果我们和孩子生活在一起,会发现他们看待一切的角度都和我们不一样。在孩子眼里,大人眼里觉得脏的屎尿屁厕所都是活的,对自己的身体,对朝夕相处的事物充满感情。许多绘本作家和儿童诗歌作家并不回避这些话题。我不会刻意去创造这些主题,但是一旦我从观察和倾听中获得灵感,我就会去创造。鼻花和泪花是四川话的生动创造。他们不是说你流鼻涕或者流泪,而是加上一个花字,既生动又有艺术感。当我们幼儿园的孩子毕业时,他们曾经写道:“再见了,幻灯片。三年前,我还是鼻涕虫的时候,你没有抛弃我,而是陪我一起长大。”你看,这才是孩子们关注的真实的东西,所以儿童文学作家不必回避这个话题,也无法回避。但一定要避免低俗的表达,过于直白的表达,会让孩子和大人都处于尴尬的境地。

消失的电影(节选)

论文:作品《消失的电影》讲述了一个特别精彩的故事。感觉阅读体验会更接近听故事,而不是读儿童诗。所以,想问问大家对儿童诗故事的看法?

十幅画:孩子的诗有一种童话的味道,是我最喜欢的味道之一。许多儿童诗人都创作过童话诗,如爱德华·李尔的《猫头鹰和小猫》,A.A .米尔恩的诗集《我们小的时候》,其中大量的诗歌也是童话诗。其实诗歌里可能什么都有,包括图画,预言,故事。

嘘,今晚早点睡(节选)

论文:你的很多作品都刻画了孩子相对负面的情绪,比如不喜欢,不开心。给我印象最深的是他们很讨厌“他们期待的表情/讨厌的童心/被塞在臭袜子里/扑通扑通”的样子,觉得一个性格很鲜明的孩子被刻画的惟妙惟肖。能谈谈你对这类作品的体会吗?

十幅画:如果我们关注儿童心理,就必须关注儿童的情绪。所以在诗歌中描写孩子的情绪,就是接受孩子的每一种情绪,无论是积极的还是消极的,都是正常的情绪。之后,接纳意味着理解自己的情绪,最终寻求解决方案。这些作品背后,有的是我对孩子的观察和对话,有的其实是我自己。

论文:与此相关,像《明明就可以》和《偶尔的节日》这样的作品,都写出了一些成人与儿童之间无可奈何的对立。孩子觉得“说清楚就可以了”“为什么大人说不可以”。在充分理解和表达之后,你有没有这种无奈的解药?

偶尔的节日

十画:《明明可以》和《偶尔节》是我最喜欢的两首歌。文学作品的意义其实就在这里。我们通过表达对生活的无奈甚至反对,让自己的情绪有了一个出口。其实连小孩子都知道,那些能做清楚的事情,其实是做不清楚的事情。但它可以在诗歌和虚构文学中找到。

显然,你可以。

我有一个朋友叫陈奇。她看了我的儿童诗后我还创作了成人版的《明明可以》明明可以大声笑/明明可以告诉你喜欢的每个人/明明可以开心一天/明明可以去幼儿园和小朋友一起玩/明明可以看动画片/明明可以玩蹦床/明明可以吃薯片喝可乐/明明可以赤脚在泥地上跑/明明可以撒娇可以耍赖/明明可以不用加班/明明可以不那么坚强/明明可以哭...所以通过表达,一起听,一起笑或者一起哭,已经是生活中各种无奈的解药了。文学的治愈力就体现在这里。

论文:孤独的工作悖论已经讨论了很多。确实是一首完全可以排除在儿童诗范畴之外的诗,更多的是成年人心境的写照。说到这里,不可避免的要讨论孩子能不能读诗。此外,你还在《你喜欢他们吗》中写了“我喜欢/看书/但我不喜欢/你问我/这本书有什么意义”,所以你也想问问自己,在亲子阅读中,你希望这本书怎么读?

十幅画:每个作者都有些贪婪,都想把自己的作品扔出去。孤独的悖论在年轻的时候真的很难理解。其实就像Leo Leoni的很多绘本一样,充满了哲学意味,但是特别受小朋友喜欢。他的图画书会让孩子们问很多问题。孩子会对某个词汇和一些行为提出疑问。这个共同提问、思考、讨论的过程,本身就是有意义的学习。所以我估计孩子们肯定会问老师,什么是孤独和悖论?但是当孩子试图和老师讨论和理解这些问题的时候,他们对世界的理解和自己的哲学就变得更加丰富了。

在亲子阅读中,我非常反对大人非要问孩子书讲了什么,你学了什么样的问题。我更愿意让大人耐心听完孩子提出的每一个问题,观察他的目光落在哪些细微的细节上,和他一起加入诗歌和绘本,成为忠实的阅读伴侣,让孩子拥有选书、驻足、提问和好奇的权利。

论文:作为幼儿园的园长,孩子们给了你很多儿童诗歌创作的灵感,你也一直在大力推动儿童阅读和诗歌教育。书中有一个类似“小苹果想怎么被吃掉”的互动文案。能否介绍一下诗歌教育和儿童诗歌创作的实践?你觉得亲近诗歌会给他们的成长带来不一样的东西吗?

小苹果想怎么吃(节选)

十幅画:在诗歌教育方面,通过这些年在幼儿园的实践,我发现,孩子要想产生诗意的表达,需要阅读大量的绘本和诗歌,更重要的是,教师要从孩子出发,与孩子一起设计和建构充满体验和游戏的课程。因为幼儿园的孩子把游戏作为一种学习方式,也就是需要自己去体验和感受。我们将带孩子们去种葫芦、水稻和南瓜。几个月的探究结束,孩子们的诗词和灵感就会喷涌而出。没有经历,就不会有真实的表达。所以,进行诗歌教育,不能为了写诗而写诗,而需要不经意种树的心态。

作者和孩子们在一起。

爱因斯坦说,想让孩子聪明,就要多读童话。想让他更聪明,就要多读童话。这句话的背后,他其实是在说给孩子幻想的权利。多读诗歌的孩子会更有想象力,对语言更敏感,更有同理心和同情心,会成为一个更立体更优秀的人,更能感知幸福。

编辑:韩

校对:丁晓