增元

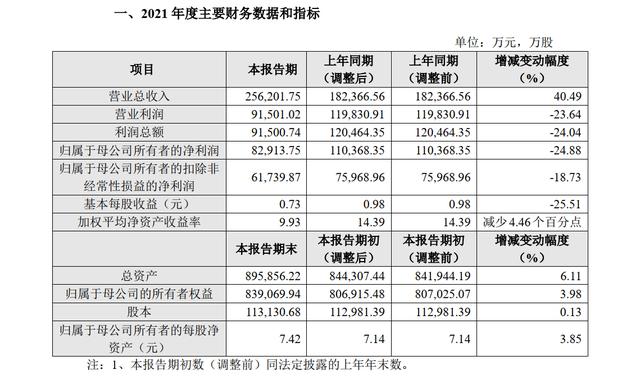

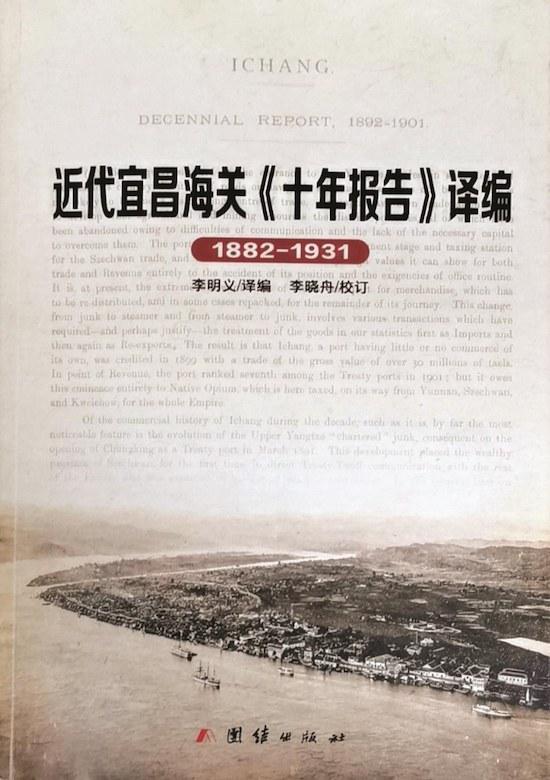

最近看完了《近代宜昌海关十年报告》(李明依,李晓舟,团结出版社,2020年10月版)的翻译和编纂,感觉颇有收获。笔者近年来关注了《东印度公司对华贸易编年史》和《海关十年报告》系列。这本书与其他文献的不同之处在于,它第一次描绘了帝国主义在长江航运扩张过程中捉襟见肘、进退两难的局面。他们的野心和手段都随着时局的变化一一记录在这本书里。

一个

第一次鸦片战争(1840-1842)有时被英国人称为“贸易战”。战后签订的《南京条约》中有关贸易的条款是开放广州、福州、厦门、宁波、上海为通商口岸,废除公银行制度,允许英国商人在中国自由贸易。

然而,实际情况与英国商人的预期大相径庭。陈仕其在《近代中国海关史初探》一书中写道,“自1846年以来,英国对华贸易的进口额一路下滑,有时略有回升,但直到1854年仍未能恢复到1845年的水平。”萨金特在《中英商业与外交》中说,商人已经“疯了”,沉迷于探索长江市场的梦想。

1861年,时任李泰国银行首席税务官的赫德的《论长江贸易》修改出版,但内部仍存在诸多分歧和矛盾。比如,英国公使为了方便英国人从产茶区运茶,要求易允许船只凭江汉海关特许证将茶叶运往安庆、大同、芜湖等地。为了让这一提法得以通过,赫德要求外国人支付他们愤恨的“利金”。但这一提议因曾国藩的反对而搁置。这一年,李泰国用关税买了一支舰队,去抢曾国荃在太平天国首都南京的工作。曾国藩大怒,几经周折,船队解散,李泰国辞职。详见谭伯牛《天京之战》一书。

1872年,伯克维兹的《中国通与英国外交部》一书表明,英国商人要求向外国船只开放长江上游,他们幻想“中国最富裕、最勤劳的省份四川几乎可以直接与欧洲交流”。这里有没有迷失在翻译中的问题?“最富裕的省份”可能是中文“天府之国”的意译。四川这个美称激发了英国人致富的冲动。

1875年,中国人愚昧,英国人庆祝的时候到了。这就是麦格理事件,极其重要但目前似乎没有定论。姜鸣去年出版的《不过,谈笑会洗苍凉》(生活·读书·新知三联书店2020年1月版),对这一事件有详细考证和新发现。这里不便启齿,只重复姜鸣先生的一个论断:“麦格理案是中国近代史上的一个重要事件。”案件发生后,清廷特战队员郭松涛前往英国道歉。"女王鞠躬答谢她三鞠躬。"这说明清政府放弃了“天国”的地位,中国接受了西方制度下的国家关系,承认中英平等。1876年9月13日,两国在烟台签订《烟台条约》,条约内容包括开放宜昌、芜湖、温州、北海四个通商口岸。为此,在上海的英国侨民在外白渡桥南端修建了麦夸里纪念碑,以纪念他的意外死亡,为英国争取更大的特权。

宜昌自开商埠区(尔玛依娜路)

二

为什么1867年的宜昌会受到英国人的青睐?根据梁启超在《清议报》中的描述,“宜昌在湖北之西,长江左岸,下游一千八百里为汉口镇。这个港口最初只是荒野中的一个村庄和城市。它的规模不是很大,商业也不是很繁荣。反而是蜀国和楚国的枢纽。”所谓“蜀楚要冲”,即“扼川鄂”,具有军事意义。宜昌古称“夷陵”。1936年《长阳县志》对“一”字作了解释。清雍正三年立的汉地界线碑,立于宜昌长阳、五峰交界处:“容美土司未改土为河时,岩上界为土与汉之界,故立碑于此。”汉彝交界,经济不太可能繁荣。

1877年4月1日,中国西部最偏远的海关——宜昌海关成立。1903年出版的《宜昌:中国西部的门户》一书的书名显示,《烟台条约》的西方签约国试图通过宜昌打开中国西部的大门。于是,在宜昌这座“荒郊野外的乡村城市”,迅速出现了太古、立德、怡和等数十家世界知名的公司和金融机构。他们在这个入口附近徘徊,等待赚更多钱的机会。

四川船务公司“蜀通”(1909)

但在赫德要求宜昌海关于1882年至1891年撰写的报告中,他沮丧地写道:“从贸易的角度来看,宜昌的重要性是有限的。对于富庶的四川省来说,充其量是四川货物的转运地。沙市作为更好的区位集散地,仍然承担着四川大部分货物的转口。”“很多人开始对这里的经济发展前景抱有很大期望。但这种期望在现实中并没有兑现。”渐渐地,他们觉得“宜昌成为物产丰富地区的可能性不大”。

据《宜昌开埠记》记载,宜昌有汇丰银行、户部银行等国内外金融机构30余家。然而,海关的报告戳破了金融泡沫:“宜昌金融市场缺乏。其实本埠没有金融市场。”

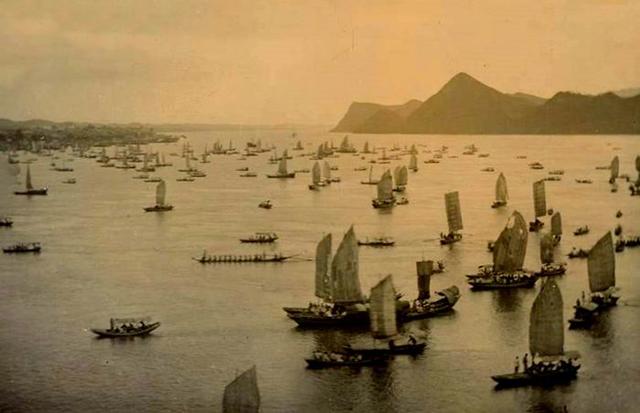

唯一的改善是“旗舰”的生意越来越多。“旗舰”是指一群衣衫褴褛的中国水手驾着所谓的篷船来往于重庆和宜昌运送货物。这本书的第五页上有一张照片。一面崭新的美国国旗在木船上飘扬。唯一的好处就是在利津检查站免税,由国外海关代征。所谓“洋关”,并不是说关外归洋人,关外归大清帝国。毫无疑问,“洋关”是指海关工作人员中有外国人。相应的,收厘金的就叫“长官”。

旗标船

三

赫德担任首席税务官长达半个世纪。我们非常重视当地海关报告的内容,所以当地税务部门非常用心地写报告,以赢得推广机会。

赫德要求报告以各地的物质和精神进步为重点,但《宜昌海关》的作者在宜昌找不到任何“物质和精神的进步”,只好靠仔细观察和发现来填写报告。例如,他们兴高采烈地向上级报告何川河上的各种航行,包括15种“何川船”。外国人仔细听着中国水兵给木船起的奇怪绰号,用英语拼出来:马洋子、鹅子、雀尾、巴窝、陈驳、划艇、泥鳅船、、陈条、蛟川、陈扁子、三板。今天,有研究川江船名的学者将他们的论文命名为《技术时代传统制造名称与类型的失序与断层研究——以近代川江木船调查所反映的现象为例》。可想而知,译者李明依先生应该是花了很大力气把kuazi还原为“Guazi”(日语用法),而不是直接把英国人标注的“kuazi”拿来。

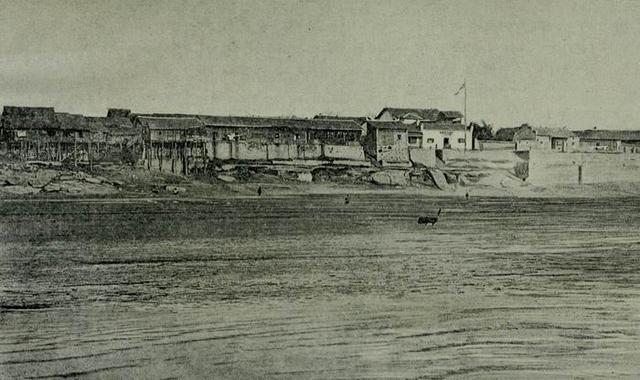

宜昌港

除了描述川江,记录者还这样描述宜昌街景:“所谓的郊区,不过是一条狭窄的中国街道,沿着河岸蜿蜒,街道的下游端是一片废墟,沿街全是当地的三流店铺。”不远处是一座“用泥土和树枝搭建的宽敞农舍”。

观察家们不禁抱怨“外国社区周边的所谓肮脏贫民窟”,这自然是资金不足和城市建设水平差造成的。当地的自然环境很好,排水系统可以简单有效地修建,但“如今仅有的排水系统不仅没有用,而且适得其反。排水沟沿着平坦的街道修建,四周无滴漏。这些沟渠经常被堵塞,一旦堵塞就成了泥泞的池塘,只能被暴雨形成的水流冲走”。因此,英国政府放弃了在宜昌建立租界的计划。

实际上,卫生并不是最让英国人害怕的问题。当时的英文媒体《紫林溪报》详细描述了趾高气扬的英国驻宜昌领事北京陀在宜昌买地建租界的细节。让京陀想不到的是,宜昌人不仅不卖地风水,还敲锣打鼓打人引发排外骚乱。

我觉得不是宜昌人因为偏僻闭塞信息差。根据姜鸣的书《惟将笑洗苍凉》,“有一天韦驮马独自走在街上。有人向这个洋鬼子扔了块石头。”英国特使在北京享受了类似的待遇。相对来说,西方政府没有商人那么乐观。比如美国驻宜昌领事馆的开馆仪式就很简单,宜昌政府借的房子上都挂着美国国旗。升旗仪式结束后,美国政府归还了商店。英国领事京华陀决定务实,将英国驻宜昌领事馆设在一艘木帆船上,并将木帆船停靠在南门外汉景帝庙附近的河岸,开始办公。

英国驻宜昌领事馆

四

我们来看看记录员记录的宜昌进程:“中海招商局在他们仓库外的河堤上修建了坚固的石阶,用于卸货。太古洋行还在他们新建的仓库前修建了一个通往河边的双向石梯。本段其他方面,我没什么可更新汇报的。”

我们不能因为海关报告记录员的挫败而忽视报告的价值。相反,这份令人压抑的报告更立体地塑造了当时中国社会的现状和帝国主义对中国未来经济的猜想。也许他们现在的猜测是错误的,但他们的记录是客观的。

杜赫德在1736年出版的《中华帝国的全志》中写道:“中国的内陆贸易如此发达,以至于整个欧洲都无法与之匹敌。”1891年的海关官员无法解释为什么他们在中国看到的经济现象如此落后。一百年后,英国学者方于2017年出版的《潮汐:习俗与中国现代性的全球起源》一书,解释了在中国无法理解的繁荣与贫困之间的内在逻辑:“一个农业经济体系变得贫穷,是因为世界上许多其他地方都实现了工业化。”

宜昌的经济正以海关官员都没有意识到的速度发展,尽管会遇到不可预知的阻力。1901年,宜昌海关记录员高兴地写道:“这个港口的贸易总额从1891年的约700万两白银增加到1899年的3000多万两白银。”

以今天的眼光来看,这些经济上的进步其实意义不大,因为这些阿拉伯数字很快就会在战争中化为乌有。意味深长的,在作者看来,是记录者对川江船艇工艺的正面评价:“宜昌到重庆的木船都是采用水密隔舱技术建造的,所以沉船总数其实很少,总损失率2%。”这位1891年的记录者非常关心宜昌人的饮食:“这里的人主要吃米饭,但说也奇怪,土豆这种最初由天主教传教士传入的东西,现在成了许多农村餐桌上的主食。”二十年后,记录者写道:“可惜种出来的土豆都不是好品种,都退化了,现在的收成堪忧。”这些记录是“透过习俗擦亮的棱镜看眼前的世界”,蕴含着世界性的视野,描述了中华民族的智慧与被时代局限的狭隘困境之间的张力。

宜昌关

五

也许只有一个事故记录不是转瞬即逝的。外国植物学家发现这里有些不同。" 1885年以前,人们对鄂西植物区系几乎一无所知."经过调查,他们发现“就植物区系而言,鄂西无疑是世界上最丰富、最显著的地区之一”。英国人对植物的热情来自傅穹偷的茶叶,而美国人对植物的渴望来自他们曾经荒凉的餐桌。去年出版的《食物探索者》一书讲述了美国清教徒来到食物匮乏的北美,过着禁欲生活的故事。他们比较狭隘的后代在博览会上看到香蕉,不知道怎么用刀叉吃。后来,费尔柴尔德到世界各地寻找食物来丰富美国人的餐桌。他在中国发现了菱角、石榴和枇杷...英国植物学家威尔逊在宜昌发现更多珍稀植物。他的视野不局限于美食,相对更学术。

因为宜昌的护路运动在新闻上留下了印记。1911年10月18日,辛亥革命爆发。“下午和晚上,这座城市笼罩在一种不自然的寂静之中。街上没有一个人空,家家户户的门窗都关着。地面准备好了,那些不想加入革命队伍的官员早就逃了。”“人们对铁路苦力的恐惧远甚于革命军,因为大多数普通人对革命军还是充满同情的。”到了午夜,“宜昌被革命军悄悄接管”。一大早,人们就发现“到处飘扬着写有‘汉’字的白旗”。

然后军阀混战,后来的记录变得单调和冷漠。今天,宜昌因为三峡工程成为新闻热点,似乎抹去了它作为一个充满希望和失望的商业悲喜剧舞台的历史地位。这本书的翻译相当困难。笔者将这本书与业内好评如潮的《潮》进行对比,发现有些翻译值得商榷。比如海关外的工作人员习惯称之为“千字寿”,有时也写成“千字寿”。当时散装煤油Devoe的Brilliant在《退潮》里翻译成“沃德的燃烧”,在本书里翻译成德福品牌的“增辉”煤油似乎更合适。由此可见,翻译并不容易。

编辑:钟源

校对:刘伟