编辑导语:目前,数字化供应链金融是金融企业数字化转型的必然趋势之一,其中金融企业首先要面对的问题就是财务造假。那么如何通过数字技术和决策引擎,理清财务反欺诈的底层逻辑,提高供应链中的风险识别能力呢?我们一起来看看吧。

稻盛和夫说:倾听产品的声音,用心观察产品的细节,自然就能明白问题和错误的原因。

说到底,金融产品创新还是要回归其本来的本质,即以金融业务的某个核心功能为出发点,以底层思维思考产品的底层逻辑,以同理心洞察人性。

从第一个原理出发,财务经理可以用演绎逻辑来反推财务反欺诈的业务逻辑,从而培养底层思维。

银行以核心企业为中心,管理上下游中小企业的信息流、资金流、商流、物流,将单个企业的不可控风险转化为供应链企业整体的可控风险,通过全链路获取各种信息,将风险控制在最低限度。这种金融服务就是供应链金融。

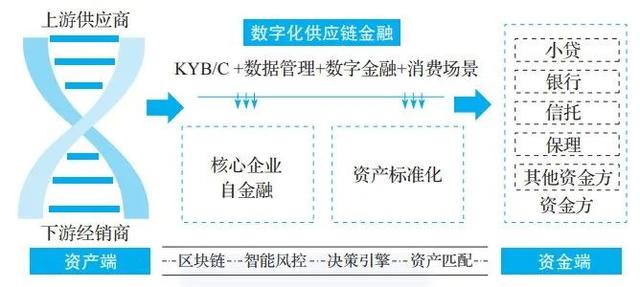

数字化供应链金融是金融企业数字化转型的必然趋势之一。依托大数据风控和数字技术,链接资金端和资产端,供应链金融业务形态逐步数字化,以“KYB/C+数据管理+数字金融+消费场景”的形式提供数字化供应链金融解决方案。

供应链金融数字化主要包括构建数字金融产业链、构建数字金融生态系统等。

数字化时代,金融企业依靠数字化应用打破信息和信用不对称,改善供应链金融生态,进而成为供应链金融的“新贵”,其中蚂蚁金服、京东数学、苏宁金融就是典型代表。

都说场景在前,金融在后。供应链金融的应用场景包括贸易融资、预购、融资租赁、仓储金融、企业信用卡、保理融资、承兑汇票、商业票据贴现等。然而,面对供应链金融的各种应用场景,企业首先面临的问题是财务造假。

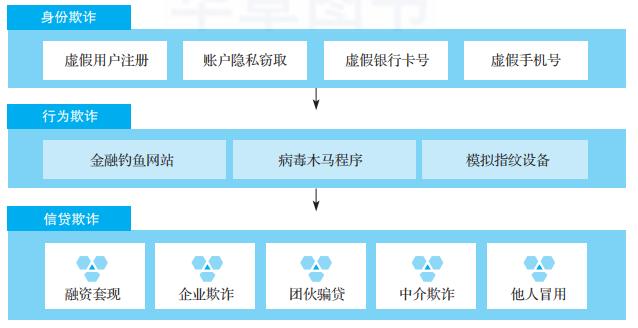

一、反欺诈数据层金融诈骗是指借款人通过编造数据、隐瞒事实等手段骗取贷款,申请贷款后主观上不愿偿还,或者客观上无力偿还,可能造成贷款人资金损失的行为。常见的金融欺诈类型包括虚假用户注册、企业欺诈、金融钓鱼网站、病毒木马、账户隐私窃取、现金融资、他人冒用等。

金融反欺诈模型的底层是数据层,即数据源。反欺诈建模需要收集不同数据源的多维度数据,数据源越多越好,尤其是做支付、助贷、征信的大数据公司。

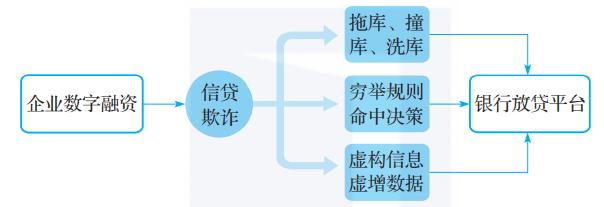

以企业数字化融资为例。诈骗分子在完成金融贷款业务的申请、授信、建设、提款、还款过程中,通过信息流、业务流、数据流等信用诈骗手段,获取银行的授信申请,从而获得银行的贷款。

1)信息流欺诈

诈骗分子以“拖库”的方式入侵有价值的网络站点,窃取注册用户的所有数据数据库;尝试用获取的用户名和密码以“数据库碰撞”的形式批量登录其他网站,进而盗取更有价值的东西;以“洗库”的形式,通过一系列技术手段和黑色产业链,获取并实现有价值的用户数据。

2)业务流程欺诈

基于变量和模型输出,欺诈者穷尽该范围内变量的不同值,以确定这些值是否满足信用模型中的条件。如果符合多个规则,欺诈者将做出决策更改和风险判断,直到找到所有符合条件的值。

3)数据流欺诈

根据诈骗主体、诈骗手法、诈骗阶段等维度。,诈骗分子采取不同的诈骗行为,如伪造企业规模、经营范围、贷款用途信息,虚增固定资产、交易流水、项目利润等数据等。,使其满足策略访问条件或通过系统规则的检测。

所以我们在做反欺诈的时候,需要在数据层获取黑名单、多头借贷等信息,做到贷前风控、贷中预警,提高企业融资申请的准入门槛,实时判断每笔交易的风险。

二、反欺诈规则层建立反欺诈规则的目的是识别欺诈骗贷的用户和实际贷款的用户,预测骗贷风险。根据业务模式和场景的不同,金融反欺诈可以分为基于规则的反欺诈和基于模型的反欺诈。

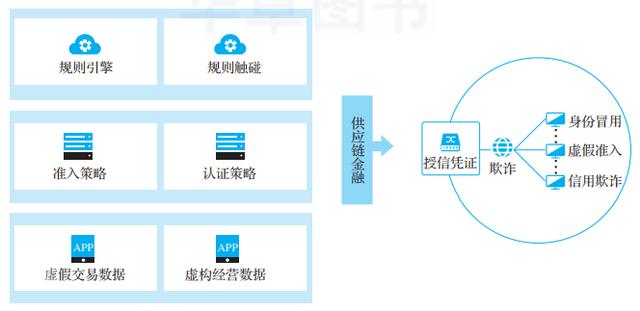

供应链金融欺诈是指借款人利用金融规则的漏洞,以虚假的交易数据和虚构的业务数据作为供应链金融授信额度的依据。比如,在贸易融资过程中,诈骗分子反复质押或伪造合同等相关凭证,骗取银行信用证、承兑汇票,进而套取供应链金融融资资金。

面对金融欺诈风险,首要任务是配置反欺诈规则。以企业融资申请的人脸识别为例。我们会检查身份验证、属性分析、特征比对、人脸库搜索、活体检测等人脸规则。防止申请信贷的欺诈,也就是在放贷前做申请入学的“前挡板”。

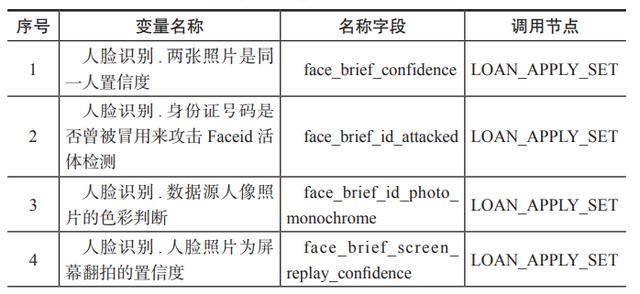

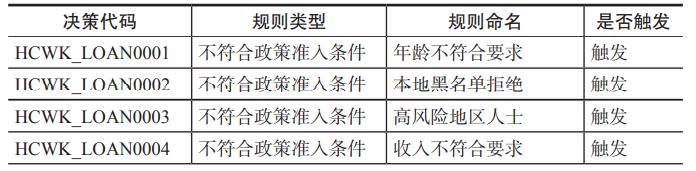

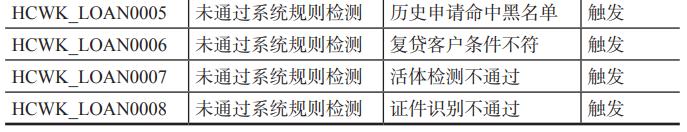

在人脸识别中,我们使用决策变量建立预测模型来识别客户的人脸,机器学习算法会涉及到人脸识别的一些模型参数。

反欺诈是供应链金融必不可少的一部分,反欺诈规则是供应链金融企业的核心内容。贷款审核规则主要包括直接拒绝规则、反欺诈规则和信用评分规则,具体规则可根据公司业务制定。

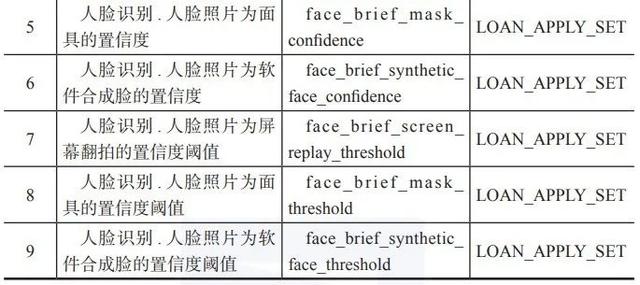

我们可以制定政策准入条件和系统检测规则来收集用户的基本信息、贷款数据和交易数据,通过决策树可视化模型提取决策变量的组合,从而构建反欺诈规则集。

比如我们拿不符合条件的年龄,高风险地区的人,历史贷款申请上了黑名单的等等。作为直接拒绝贷款的规则,并检查企业贷款的“申请准入条件”,将不符合规则的借款人排除在申请之外。

此外,还可以对借款人进行贷前、贷中、贷后测试,准确识别多次申请、多次贷款、贷款拒绝、贷款逾期等行为。,从而判断客户是否获得贷款信用。

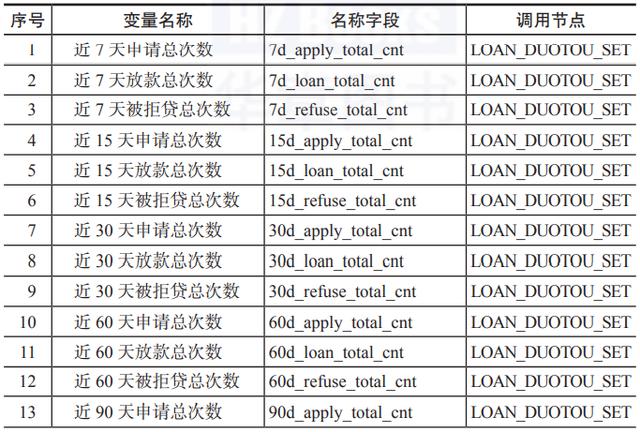

比如,我们以最近30/90/180/360天的申请、贷款、拒绝贷款、申请机构、拒绝贷款机构、逾期交易的总数作为反欺诈规则,对企业信用进行预审批,定期查看用户评分,避免过度借款或申请。

反欺诈是通过收集和分析内外部数据,构建规则引擎,找出触及访问规则的欺诈信息,从而预防欺诈的发生。

三、反欺诈配置层对于供应链金融来说,我们在解决上下游企业融资困难的同时,也要保证财务欺诈风险可控。关键在于反欺诈风控体系的规则配置。我们可以配置系统规则,比如审批流程的配置,产品参数的配置,业务表单的配置,规则引擎的配置等等。

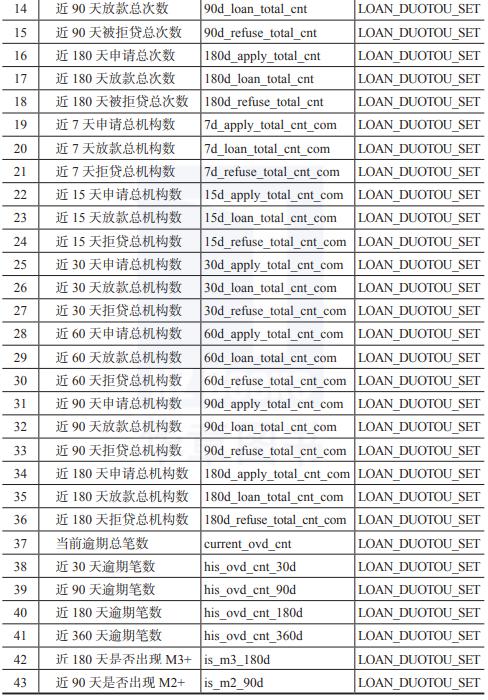

数字金融时代,数字技术支撑供应链金融构建“数据、技术、场景”的反欺诈体系。数字金融反欺诈可以从数据采集、数据清洗、特征工程、算法研究、决策引擎、监控迭代等方面,通过数字化技术实现规则配置的在线化、流程化和数字化,从而降低开发成本。常见的反欺诈系统包括用户行为风险识别引擎、PBOC征信系统、黑名单管理系统等。

以黑名单管理系统为例,我们可以灵活配置黑名单隔离规则,如设备黑名单、IP和LBS黑名单、中介黑名单、手机号黑名单、法院黑名单、逾期黑名单等。

数字金融反欺诈策略可分为数据收集、数据清洗、特征工程、算法研究、决策引擎、监控迭代等,规则配置后参数动态优化。供应链财务舞弊归根结底是企业经营的舞弊。

以汽车融资租赁为例。整个交易环节涉及出租方和承租方的投融资、供应商的设备推广、租赁资产交易以及后续的资产处置等。形式上确实有交易,但没有实际的产业产出。汽车融资租赁的欺诈风险包括申请欺诈、低信用和坏账。

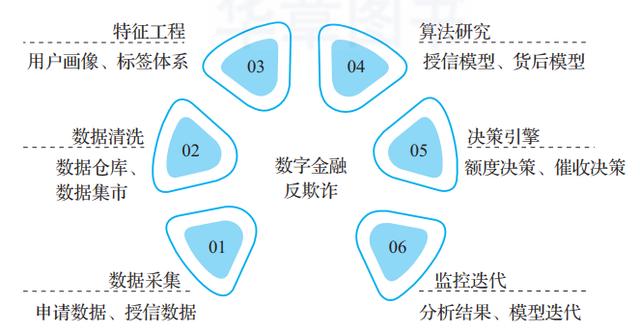

反欺诈业务层建模,首先要有策略。在反欺诈策略的基础上,通过人工智能、大数据、机器学习、区块链等数字化技术,构建实时数据采集、实时数据处理、实时欺诈检测的数字化反欺诈平台。

常见的反欺诈策略有OCR识别、用户信息验证、命中黑名单、命中多笔贷款、手机号验证、运营商认证、银行卡实名认证、人脸识别、活体验证、三方数据比对、设备信息检测、关系图谱分析、用户行为数据等。以供应链融资中的设备埋单反欺诈为例。客户完成授信后,我们从设备信息验证和设备指纹识别中提取符合反欺诈特征标签的数据,进一步构建反欺诈模型。

结合历史借贷样本,可以使用Lightgbm和XGBoost框架进行机器学习和深度学习,从而获得欺诈评分或欺诈规则,并确保数据符合访问策略、认证策略和支出策略,从而实时输出判断结果,识别金融反欺诈风险。

在供应链金融业务中,反欺诈模型起着重要的作用。从关系图上可以了解关联企业的业务关系;从客户画像中,可以识别恶意客户和行为数据;从数据挖掘中,我们可以判断企业的真实经营状况。供应链金融的发展趋势必然是数字化。我们可以通过完善产业金融的数字化基础,加速供应链金融企业的数字化进程。

数字化供应链金融的反欺诈是通过数字化技术和决策引擎提高供应链的风险识别能力,从而有效改善核心企业的现金流,降低资产负债率,增加上下游客户的粘性。

#专栏作家#

朱,微信微信官方账号:朱哥讲产品,人人都是产品经理专栏作家。畅销书《产品闭环:重新定义产品经理》作者,8年金融产品负责人,专注金融行业(贷款、理财、支付),负责产品从0到1的全流程开发设计。

本文由人人作为产品经理原创发布,未经作者允许,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。