文|游戏披萨,作者|但丁方舟,编辑|张友发

如果网上有记忆的话,很多玩家可能还记得自己两个月前刚刚对爱尔顿法则戒指试玩版的困惑。当时,它在公开测试中名声不佳,制作人宫崎英高有“跌落神坛”之嫌。

三年前,中国互联网上“落坛”梗诞生没多久,“狼”就以上市后的出色表现打了歌手的脸。事实证明,历史再次循环。当“艾尔登法环”的口碑被解除后,MTC评分97,OpenCritic评分96。IGN、GameSpot等共计24家评测机构为这款游戏打了满分。“宫崎骏老贼”不仅没有掉下神坛,反而“排在了神仙阶层”。

也很受玩家欢迎。在发布后的第二天,Steam上的爱尔登法则戒指同时在线人数就达到了86万以上,而《恶魔之魂》及其重制版《3黑暗之魂》和《狼在一起》的最高在线人数也只有38万,还不到爱尔登法则戒指的一半。截至目前,同时在线人数峰值近90万,在单机游戏中仅次于赛博朋克2077,仅次于《CSGO》、《DOTA 2》等四款网游排名更高。

相比之前的“灵魂系列”,爱尔顿法环最大的变化就是引入了“开放世界”。根据IGN的评价,它接过了《塞尔达传说:荒野之息》的接力棒,“是最好的开放世界游戏之一,也是能推动同类游戏发展的作品。”

有“好”就有“坏”,金字塔尖不能浮空存在。人们在由衷赞叹某些优秀作品的时候,往往会默认另一批作品是劣等的。那些“列表开放世界”、“公式化开放世界”、“罐装开放世界”的游戏构成了这个范畴的基础。

他们通常有一个详细的任务列表,或者地图上标有内容点。游戏的玩法部分好像是按照一套公式批量复制粘贴叠加而成的。玩家的玩法过程就像是逐项划掉一个密密麻麻的“单子”。

事实上,为了填满庞大的“开放世界”,除了少数位于“金字塔尖”的作品外,大多数类似游戏都标有“列表”设计,其中育碧游戏、华纳游戏和索尼游戏是最常被盯上的。在任何评价和讨论场合,“列表式”、“公式式”、“罐装式”都不再是中性的特征概括。这些词一旦出现,就是贬义和劝诫性的。

但“塔基”和“尖顶”本应同等重要。游戏行业需要的不仅仅是埃尔登法戒指。

为什么《老人戒》值满分?

埃尔登法焕的走红不是因为空。它已经连续两年获得TGA“最值得期待的游戏”奖,这是基于宫崎英高过去的一系列成功作品。

如果《时光倒流》在十几年前的任何一个游戏论坛上发帖说《恶魔之魂》开创的流派将引领未来潮流,那么宫崎英高的新作将会引起全世界的关注,而他们大多只能得到两种回应,“我没听说过”或者“你疯了”。

2009年,全球最畅销的游戏是《使命召唤6》,它的基因里写着“爽快”二字。这就像是一部酣畅淋漓的好莱坞枪战电影,玩家可以找个掩体喘口气,回血,然后站起来就可以继续杀四方。同年上映的《恶魔之魂》风格几乎处于另一个极端——叙事晦涩,难度高得离谱。混血儿几招就能拿下主角,一旦阵亡就要扣除自己辛辛苦苦收集的“灵魂”。

《恶魔之魂》首周销量仅4万册,逆势而上,似乎难逃小众结局。但因为其独特的气质,在欧美收获了一批粉丝。经过口碑传播,越来越多的玩家尝试享受一次次煎熬后的巨大成就感,帮助游戏销量破百万大关。

此后又有三部《黑暗之魂》问世,相同风格的作品统称为《魂系》,其他游戏借鉴思想制作《魂样》游戏。

2019年《战狼》偏向动作游戏,战斗强调“带刀战斗”。更加华丽和频繁的冷兵器碰撞会增加视频和直播的亮点。围绕困难而做的“梗”也容易在网上传播,所以在国内知名度最高。尽管VGchartz统计,它的销售量“只有”500万册。

无论是什么级别,宫崎英高的挥魂作品都成为了游戏界耀眼的明星。销量上,《黑暗之魂》三部曲已经突破3000万。奖项方面,《战狼》是TGA年度游戏的冠军,《黑暗之魂》也获得了金摇杆奖“史上最佳游戏”。

此前六魂作品在质量和口碑上从未翻盘。如今的《爱尔登法环》首先是过去作为灵魂游戏大师积累的大量粉丝的一场丰盛盛宴。

有人说埃尔登达摩环也可以算是黑暗之魂4。其基本玩法和艺术风格与《黑暗之魂》三部曲一脉相承。当地牢、城堡、庄园被移除后,几乎可以形成一个独立的游戏,玩家会从“火使者”变成“推子”,这就跟改变设定一样。

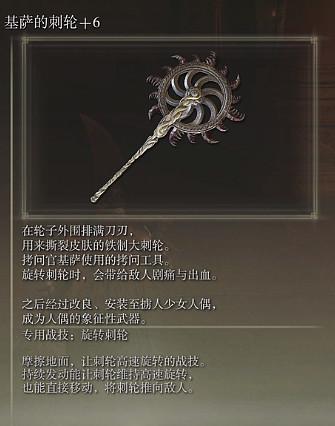

也有很多玩家认为更准确的概括应该是“宫崎英高主题公园”。因为在埃尔登达摩戒指中,一系列的老玩家都能找到很多元素来致敬他们之前的作品。以武器和技能为例,来自魂系列的巨剑,风暴剑,来自血源的电锯,来自狼的带牙斩都在游戏中出现。

不过,这些都只是表面因素,“大师”需要的是“灵魂味道”,至少由两个特征组成。

一个是“难”。你永远不用担心灵魂游戏中的死亡人数。反复挑战是游戏的常态。埃尔登法环前期有两个代表Boss。开场不久就要遇到黄金骑士“大树护卫”,不知道周围散布了多少斑驳的血迹(其他玩家死后留下的)。但主流程中第一Boss“邪妖鬼”把守的通道就像护城河一样,花了知名单机游戏博主“纯黑”五个小时才在直播中打完。

[/s2/]二是箱式检查站的精致设计。【/s2/】复杂的迷宫和躲在各个角落角落的敌人,可以算是魂系的标配。玩家在探索关卡的过程中,总能找到一些连接不同区域的捷径,迷宫仿佛“活”了起来。

沙盒关卡是统一封闭的,看似与广阔开放的世界相矛盾,但结合在一起却产生了奇妙的化学反应——在“埃尔登法环”的世界中散布着一批类似“斯通维尔城”的大型沙盒,也有一批小型地牢副本,它们都与大地图相连,整个地图仿佛“活”了起来。而且整个开放世界的不同区域也遵循灵魂地图的原理,不是直接拼在一起,而是有各种奇妙的路径。

爱尔顿法欢开天辟地最特别的地方在于这张大地图的探索体验。你得找到“地图碎片”才能解开“迷雾”,但即使找到了,油画风格的地球地图上也不会有什么具体的标记。所有的元素都得靠玩家自己去发现。它们的数量和种类极其丰富,而且往往隐藏得很深,能让人频繁地感受到探索带来的惊喜和乐趣。

哔哩哔哩对互联网游戏地图的探索

比如平原上一个不起眼的电梯井,20秒就能到达满天繁星的地下世界;一个有四条腿的巨大建筑,只有把腿上的鳞片全部去掉,才会倒塌露出建筑的入口。悬崖边的梯子,树后的小路,可能都指向一片“宝地”;拼凑NPC提供的文字或插图,你可以找到一个新的战斗地点…

探索的动力来自于丰厚的利益。如果找到实用的技能和武器,后续的战斗可以事半功倍。当探索可以在一定程度上降低游戏本身的难度时,“灵魂味道”和“开放世界”就形成了良性循环。

一个好的开放世界应该是什么样子的?

“开放世界”,作为一个特定的术语,指的是一个游戏类型的时间,其实挺短的。

大约在10年前,它与“非线性游戏”、“沙盒游戏”等术语混在一起,用来区分过去基于关卡和线性剧情设计的游戏。其中最混乱的是沙盒,两者都强调自由发挥。后来又分为:沙盒特指用户可以自由创建自己的游戏内容,而开放世界是指在一个构建好的游戏世界中自由体验,必须具备庞大无缝地图、多样化玩法、任务完成顺序自主决定等特点。

但是开放世界本身有更长的历史。公认的第一款开放世界游戏是1981年的RPG(角色扮演游戏)Genesis 1,它为玩家提供了主要目标,但没有限制实现目标的方式。因为这个想法太过超前,它的制作人一度很难说服团队接受它。这款游戏从此成为欧美RPG的设计传统。与《创世纪》同名的RPG另外两位创始人巫术和魔法门也有类似的特点。

魔法之门

换句话说,“开放世界”的来源是欧美RPG的共同特征,但当时的技术条件还不足以提供无缝的地图和多样的玩法。90年代诞生的IP《上古卷轴》《辐射》也继承了这种开放精神。

影响后世的一个里程碑式的作品是2001年的GTA3,他以纽约为原型,建造了一座“自由之城”。玩家可以在城市中自由行动。NPC(非玩家角色)对玩家的行为会有不同的反应,城市本身也会按照一定的规则运行。

最近20年,被玩家、媒体、奖项评为“开放世界游戏标杆”的IP,基本都是上述那几个——一个是以贝塞斯达出品的《上古卷轴》、《辐射》系列为代表,一个是以RockStar出品的《GTA》系列和《fistful of dollars》系列为代表。讽刺的是,他们都很特别,开天辟地不是主要目标。

贝塞斯达的游戏的魅力和埃尔登的法律戒指有些相似。无论中世纪的奇幻大陆,还是核爆后的荒原,游戏首先提供了足够独特的风景,但是在看似空广阔的地球地图上,却有着各种各样的探索点。很大一部分乐趣来自于在这个神秘的世界里发现故事,揭示秘密。

但是上古卷轴和辐射的第一属性是RPG,所以他们的设计核心是一个卷轴一样多的任务系统。在《上古卷轴5》发售后的很长一段时间内,玩家自制的MOD依然能保持活力。主要是因为主任务只占了很小一部分的游戏时间,通关后还有很多内容有待发现。辐射:新维加斯一直被认为是网络叙事的典范,复杂的任务线会相互影响。

图片:《辐射:新维加斯》预告片

在这类游戏中,玩家可以通过各种奇怪的方式接收任务,比如避难所里的一张纸条,或者酒馆里的一则谣言。完成任务的方式一般不止一种,任务之间会形成一个树状的任务串。不同的选择会导致不同的任务趋势和结果。本质上,支撑游戏体验的是数量众多、质量上乘的支线任务。

一些反面案例也能凸显这类游戏的特点。外部世界被称为“辐射”和“精神续作”,但地图太小,所以无论如何公布或评价都更注重其RPG属性,较少将其视为开放世界的代表作。《CDPR的女巫》系列在第三代才被引入开放世界,而被推崇的其实是它的剧情任务。如果支队任务系统只看“开放世界”的话,游戏会突然变得很无聊,Skillje群岛地区随机分布的海洋宝箱是很多玩家的噩梦。《赛博朋克2077》也是如此。想要彻底清图,只会重复简单枯燥的《暗夜之城的奖励》。

RockStar的IP一直被认为是开放世界游戏的巅峰,但GTA和fistful of dollars从来不用“开放世界”作为口号。他们的任务非常封闭,任务地点、动画表现、完成方式都是固定的,不分主线和支线,实际上是一个又一个线性故事的叠加。而且游戏中主进程的比例很高。比如《fistful of dollars 2》每一章都要换阵营,玩家到最后别无选择。亚瑟·摩根没有完成的事,在故事结束后就无法完成了。

可能与通常的认知相反,但这些表现都指向了一个结论,那就是RockStar一直在精心制作线性游戏,《开放世界》只是他们为那些跌宕起伏、感人至深的故事设置的舞台背景。玩家在游戏中的体验只是“世界”中发生的一小部分。美国西部的牛仔、土匪、帕克斯顿侦探每天都在游戏中英勇战斗。“洛杉矶之都”每天车水马龙,各种“陌生人怪胎”应有尽有。主角只是“遇见”了他们,而不是被迫委托某个任务。如果他没有遇到,人物就会遇到他(主线)的命运。

这种理念下的开放世界无疑会更有趣、更逼真,但按照游戏的表达重点来看,《开放世界》更像是一个副产品。与之类似的还有《四海兄弟1》,讲述了一个开放城市的完整帮派故事,但玩法远不如《GTA》丰富。以及世嘉的“如龙”系列,每一代“如龙”都挤满了麻将、象棋、棒球等十几个小游戏。在一个小地图中,而支线和小游戏部分则像广播电影电视剧一样完全脱离主流。

2017年,任天堂推出《塞尔达传说:荒野之息》,获奖无数,被众多玩家称为“世界第一”。颠覆性的是,这款游戏是在“创造一个足够好玩的开放世界”的前提下制作的。表面上只是提供了“救公主”的模糊剧情,并不是靠任务或者故事来驱动玩家。而是依靠系统来驱动探索的欲望,过去关于开放世界的设计经验只有靠地图来打破。

开发纪录片《荒野之息》中,地图设计参考了现实中“限高”的京都,市民会通过远处的高楼和群山来判断自己的位置。游戏还通过“高度”引导玩家,从14个区域的14座塔到最深的隐藏种子和宝箱,从高到低共有4个级别的引导。游戏在飞机上故意遮挡或不小心暴露地标,限制马匹等交通工具的行动范围,让玩家有“刚好及时”看到下一个地方的体验,从而产生源源不断的游玩动力。为了验证地图效果,任天堂还在正式开发前制作了2D版游戏。

此外,游戏在元素交互、角色替换等方面的设计也被称为“教科书级别”。在开放世界的设计中,埃尔登·法欢会被视为“借鉴”荒野的趣味,可能是因为两者在地图上没有明显的指引、故事零散地分布在整个世界的碎片等方面存在共性。

《野味罐头》也很香。

在“标杆”之下,还有大量的“清单开放世界”,多年来一直背负着“流水线罐头”的骂名。

首当其冲的就是育碧的《刺客信条》、《孤岛惊魂》、《看门狗》等IP。育碧习惯把一套成熟的模板放在不同的生产线上,让他们在玩的时候都有相似的体验。久而久之,“育碧游戏”几乎成了基于列表的开放世界的代名词。华纳是另一个批量贡献这类游戏的代表。它拥有多个IP屏幕,改编游戏如《疯狂的麦克斯》和《中土世界》都遵循相同的设计模式。

追根溯源,当技术发展到可以制作无缝大地图的时候,游戏厂商就不得不考虑在地图中填充什么元素了。一个标准的开放世界“can”通常是这样组成的:整个大地图被分成若干个区域,每个区域内随机散落着据点、集合和支线任务。当玩家进入一个区域时,这些游戏元素会出现在地图上。清理该区域后,将在下一个区域重复该过程...

《刺客信条:大革命》(2014)中的巴黎地图。早期育碧游戏需要通过同步鸟瞰视点和破解ctOS中心来揭示。后来很多游戏直接标成“问号”

其实“基于列表的开放世界”本身并没有原罪。只要能创造出一个巨大而“美好”的世界,无论是佛罗伦萨、原始荒岛还是文艺复兴时期的香格里拉,都曾被认为是游戏产业进步的标志。但之后全球游戏厂商的平均技术水平提高了,同样的类似作品太多,逐渐落后了。

就连《荒野之息》玩久了,很多玩家都觉得无聊。“基于列表的开放世界”值得批判,甚至不值得“经验重复”。关键在于采集的产品收入低,副业任务往往是无营养送外卖、跑腿、打怪兽,再加上体量巨大,让人望而却步。但这实际上是一个开发成本分配的问题。很多3A厂商更愿意用有限的时间和投入换取稳定的质量和稳定的商业回报。

在游戏本身的体验上,破坏探索乐趣的罪魁祸首不是遍布地图的“问号”,而是“指引”。

《埃尔登法之戒》是一个极端的案例,游戏几乎没有提供任何指导来帮助玩家探索。经常惊喜的代价是,你对目的地一无所知,却得到了一件对事业毫无帮助的装备,或者徘徊了很久也找不到东西,对我在哪里,想去远方的黄金树做什么感到迷茫。

另一方面,玩家在游戏内网提供的“消息”比较模糊。想要获得更加轻松流畅的游戏体验,就不得不求助于社区讨论和攻略,然后有针对性的安排探索顺序,一个个的得到自己想要的东西,帮助自己通关。其实在游戏之外,就形成了一个无形的“名单”。

“基于列表的开放世界”的实践是提供直接的指导。一旦锁定一个问号,就会在视野或者小地图上“贴心”地标注路线,失去了在大世界漫游的感觉,反而提高了游玩的效率。其实只需要一点包装,直接指导也能有好感。在2020年的对马岛之魂中,用风、鸟、狐狸引导的设计让很多玩家感到惊讶,但它所做的却是不折不扣的列表式开放世界。

看门狗1中明显的指导线

《对马岛之魂》中随时可以唤出的“指引之风”与“万物有灵”的日本文化背景相结合

《刺客信条》这种典型的电影,一直在自我进化。从2017年的Origin开始,该系列正在走向RPG。有了角色等级和装备质量,才能增强收藏驱动力。在开放世界的设计上,古埃及的NPC成员有昼夜时间表,街舞歌曲会连续表演几分钟,不会重复,主角与世界上各种实物、水与火等元素的互动形式也更加丰富。框架确立后,续作《奥德赛》侧重于支线任务的剧情质量,而《魂殿》则以光痕改变了地图的探索模式,这三部电影的销量都超过了1000万册。

当一个已经被市场验证的设计模式,在各个层面都有难度较小的优化空时,就不能放弃。上个月发布的《地平线2:西部禁地》作为索尼的第一个IP,仍然在使用基于列表的开放世界。去年公布的漫威漫画中的独占游戏《金刚狼》很可能会像之前的大片《漫威漫画蜘蛛侠》一样采用这种模式。

可以预见,基于列表的开放世界仍将是未来的主流类别。原因很好理解。可以保证开发速度,对玩家来说也是好事。曾经的“标杆”续作GTA6和《上古卷轴6》被嘲讽为“新文件夹”已经过去了10年左右,但每年仍有多款开放世界游戏值得期待,大家可以慢慢见证这种游戏模式的进步。

更重要的是,“直接引导”可以算是观众口味的“最大公约数”,这就涉及到游戏对“代入感”的塑造。对于很多观众来说,只有融入到一定的预设体验中,才能获得沉浸体验,没有引导和目标就意味着无法沉浸,进而失去游戏体验。

另外,从游戏中获得成就感的习惯因人而异。无人监管的探索意味着存在投入与产出失衡的风险,比如“炒股”和“直接指导”带来即时反馈和稳定收益,这是现代电子游戏在一些娱乐产品中的核心竞争力之一,类似于“买理财”。如果玩家稍微降低一下满足门槛,就可以在游戏过程中持续获得成就感。

近年来,国内游戏厂商也注意到了开放世界的潜力。目前成品不多。IOS商店中明确使用“开放世界”作为类型标签的游戏有三款,分别是原神、魔塔和龙族幻想。如果想要在这种成熟的游戏模式中继续发力,《基于列表的开放世界》无疑提供了最可行的设计参考。

总而言之,那些顶级的开放世界游戏就像餐厅里精致的菜肴。它们好吃又稀缺,但也有味觉门槛。当你不习惯它们的时候,不妨看看冰箱里那一排排优质的“罐头”。它们可以缓解饥饿感,有自己的风味。