图片@视觉中国

文,尚,尹,作者,,编辑,。

春节假期回家,很多人都觉得像小时候一样,不可能坐下来看半天甚至一天的电视。

优腾的海量电视节目也可以在移动端观看,其VIP会员只支持手机、平板、电脑上的视频软件,不支持电视端。另一方面,在有线电视节目中,要么是婆媳剧、抗日谍战剧等看起来很“古老”的节目,要么是动画轰炸儿童。

即使坐下来看,也要考虑时间段和观看地点,没有手机和平板方便。看电视、聊天、玩游戏、网购等时候。会一直回头看移动设备。

相比以前一家人围坐在电视机前开心追剧的时代,现在高清大屏的电视似乎越来越尴尬了。

与这种尴尬相对的是,2021年是中国彩电行业艰难的一年,市场零售量达到12年来的最低水平,跌破4000万台大关至3835万台,同比下降13.8%。对于彩电企业来说,更是难上加难,面临着规模和利润的双重压力。

这种困境当然可以归咎于彩电市场的“高饱和度”——2013年中国彩电百台数量超过115台/百台,2021年达到121.8台/百台。

但除此之外,一个可见的现象是,随着手机等智能电子产品的普及,电视越来越被边缘化,甚至成为客厅摆设。“家里的电视机很久没看了”是很多人的真实写照。

当电视失去了观看的必要性,它会消亡吗?还是会以另一种方式重生?

1。从神坛上跌落的电视机

电影《嗨,妈妈》里有这样一个片段:

女儿贾晓玲在1981年旅行,想给当时年轻的母亲李焕英买一台电视机。这样我妈就成了全厂第一个买电视的人,不仅是全厂的焦点,也是在亲戚朋友面前炫耀的谈资。

电影中,贾晓玲上演了一场苦情戏,假装失明,用软手段买下了电视机。

抛开电影的剧情,对于那些当年没有“主角光环”的人来说,买台电视并没有电影里那么顺利。

中国的电视产业始于20世纪50年代末。国营天津无线电动力厂(712厂)生产了一台14英寸黑白电视机,采用国产电子管和苏联元件,以“北京牌”命名。

当时“北京牌”产量有限,成本很高。每个品牌的价格都接近700块,所以很少有人能碰它。

后来,中国也开始了彩电的试制。但由于片面强调“独立”,生产的彩电年产量只有1000台。当时电子工业的有实力的骨干工厂主要是支持国防工业的。基本上当地生产收音机和电视机的小厂技术薄弱,很难建成大产业,产量和技术都无法提高。

真正的大规模电视生产始于20世纪70年代末80年代初,当时中国从日本引进了现代化的电视生产线。

当时正值中日建交后不久的蜜月期。东芝、日立、三洋、等日本公司开始向中国的电视机厂,如田(国营天津无线电厂)、南(国营南京无线电厂)、海(上海电视机一厂)和北(北京牡丹电视机厂)提供彩电生产技术和零部件。全国引进的电视生产线多达110条,后来调整到60多条。

有一段时间,几乎每个省都至少有一家电视机厂,名称各不相同:北京、凯歌、黄河、长虹、牡丹、金星、珊瑚、长城、西湖.....除了商标和外观有些区别,都是出自同一条生产线。

即使掀起了一个电视生产的高潮,改革开放之初中国的电视机年产量也不过几十万台。货源非常紧张,仍然要靠票供应,“一票难求”。那时候,每个人都有一台电视机是一件很有面子的事情。这家人不仅要为一台电视机勒紧裤腰带,还要看运气好不好能买到票。没有门路的人想都没想过。

所以,一个属于80年代的独特画面是:一个有能力的家庭得到了一台电视机,几十个邻居聚在一起看。他们肩并肩围着方形的电视坐着,擦着背,生动的画面带来了收音机无法带来的体验,让在场的人都很开心。

需要强调的是,一般电子产品的更新换代是由元器件行业带动的。比如晶体管和集成电路的出现导致电脑的普及,LCD和PDP设备的出现带来大屏幕平板电视。但由于国内工业基础差,资金短缺,不能一个一个从元器件入手。电视行业采用的是“逆向开发模式”——先引进整机生产线,用进口元器件保证整机的质量水平,然后把所需元器件的规格和质量水平列为配套厂的目标,再用哪个元器件符合标准先替代进口。

就这样,在不到十年的时间里,中国完成了第一代彩电的国产化。除部分原材料外,大部分零部件国内都能生产,电视机产量已经达到百万台甚至千万台的水平,并开始进入更多人的家庭。

伴随着电视行业的还有各大电视台推出的各种经典节目,比如1983年央视推出的春晚,1986年的西游记,1987年的红楼梦,1990年的欲望,1992年的新白娘子传奇,1994年的我爱我家等等。,而且很多收视率都高于90%。

这些不同时期在电视上播出的经典,给每晚围坐在一起的一家人带来了以前难以想象的丰富体验,也带来了朋友和邻居茶余饭后的谈资。据说《欲望》播出后,全国犯罪率下降了30%,小偷都回家看电视了。

90后也有小时候的经历:一个人在家偷偷看电视,怕被发现,然后在父母回来之前想尽办法让电视降温。

在那个物质条件匮乏的年代,孩子们穿着朴素的衣服,看着每周进度相同的《珍珠公主》、《新白娘子传奇》、《天龙八部》、《快乐大本营》等等。除夕夜的鞭炮声中,全家人站在电视机旁,等待着春晚早已消失的明星们,欢声笑语。

应该说,在那个时代,电视是家的象征,有家的地方就有电视。电视机周围,有忙着织毛衣的妈妈,有不那么忙的爸爸,有偶尔来隔壁看望的叔叔阿姨,有看电视不想做作业的孩子。......

然而30多年来,时光飞逝,我们用来消除闲暇时间的电子产品也在快速迭代。

随着彩电、等离子电视、液晶电视、OLED电视技术的飞速发展,电视机越来越大,越来越薄,色彩和清晰度越来越好。彩电企业在无限美好的道路上,却半路冒出了一部智能手机,一部集打电话、拍照、看视频等多种功能于一身的娱乐神器。多年后的今天,电视机的霸主地位已经没落。

智能手机的出现不仅冲击了单反和相机行业的发展,也严重冲击了电视市场。

如今,智能手机、智能平板、移动PC等电子产品占据了我们大部分的休闲时间;互联网上短视频APP、新闻APP、直播APP等各种软件的出现,给用户带来了截然不同的体验,也改变了人们从电视上获取信息、新闻、广告的方式。

此外,手机游戏堪称吞噬时间的“黑洞”。没人会看视频,更别说比赛打完后看电视了。

传统上,商品的价值是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的;在互联网的世界里,商品的价值是由商品消耗的总用户时间决定的。金钱的趋势跟随着用户的眼睛,他们把越来越多的时间花在社交媒体、应用和游戏上,而不是电视上。

由此带来的一个重要转折点是,2013年美国互联网广告收入首次超过广播电视广告收入。2014年中国也做到了这一点,传统电视的荣耀不在。从近几年彩电的交付量下滑来看,彩电行业的氛围有些凝重。

曾经是奢侈品的电视机,如今成了每个家庭的“标配”,在新生代眼中似乎已经降级为不可或缺的物品。

2.残酷战斗中的胜利者

90年代是国产电视厂商最好的时代,很多人还记得当时轰轰烈烈的彩电大战。

在此期间,中国彩电产能迅速扩张,外商向内地转移的产能到90年代末超过4000万台/年,但内需加出口的总量不足3000万台/年。

供大于求,彩电市场亟待洗牌,一场没有硝烟的价格战正在激烈进行。

当时彩电的一些核心技术还掌握在外资手里,国产彩电的严重趋同越来越严重。由于各厂商在产品方面没有太大的差别,各大彩电厂商都不得不降价为武器,争夺市场份额。

彩电业价格战是长虹无法避免的,长虹已经多次吹响号角。

追溯到1958年,一群拿着铁锹的军工在四川绵阳郊外的一片麦冬地里,建立了机载火控雷达生产基地,当时叫国营长虹机械厂,而这就是长虹集团的前身。从此,长虹这个中国彩电行业的名字诞生了。

长虹作为一家建立在军工领域的工厂,经过多年的蓬勃发展,因为市场变化和管理变革,陷入了没钱没活没饭吃的僵局,不得不另谋出路。长虹命运的改变,始于1985年走马上任的厂长倪。

上任后,倪将目光投向了彩电这一热点。次年,他力推从众,从日本松下引进了最新一代彩电生产线,为长虹日后成为“彩电大王”奠定了基础。

但当时国内进口生产线都是国外淘汰的,大部分都是18寸以下。大屏幕彩电的技术已经被日本人垄断,国人只能选择国外产品购买大屏幕彩电。

这种情况使得外资品牌占据了中国彩电市场近80%的份额,尤其是日本品牌如三洋、日立、松下等大屏幕彩电动辄上千元,已经空装进了无数中国人的钱包。

中国彩电企业在技术上面临着国外品牌的围攻,很多小企业在竞争,但他们甚至在等死。

1989年,国家开始对彩电征收特别消费税。税收令的颁布导致包括长虹在内的国内许多彩电企业产品积压,资金短缺。为了生存,1989年8月9日,长虹开始降价,每台降价350元。

正所谓“时势造英雄”,长虹简单粗暴的操作出人意料地抢占了大量市场,获得了大量技术研发资金,其他企业也纷纷行动起来。

未来几年,中国彩电品牌将练枪囤兵,力争与外资企业抗衡。在技术和设计上都有了很大的提升。

但是,倪看得很清楚,要想和国外品牌竞争,技术优势其实并不大。要打败洋品牌,就要尽力整合国内资源,大鱼吃小鱼,大企业淘汰小企业,大企业赚钱,这样才能有更多的资金用于研发,进而提升行业水平。

换句话说,打败洋品牌不需要国内几百家彩电企业,七八家就够了。

1996年3月,长虹再次宣布降价,降价幅度8%-18%,被外界称为“跳楼价”,点燃了彩电价格战的导火索。

就在价格战打响一个月后,长虹的市场份额飙升至19%,与降价前相比增长了7.9%。到年底,长虹已经坐稳了“彩电大王”的宝座。当时国内每卖出三台彩电,就有一台来自长虹,一台是国外品牌,一台是其他国产品牌。

在倪的压力下,国内其他彩电企业,如康佳、TCL、熊猫等。,都在竞相降价。很多曾经独立于一方、没有多少财富的小企业正在迅速消亡。自此,彩电行业步入了少数大公司瓜分市场的时代。

长虹用这种直接而高效的方法解决了复杂的产业整合问题。从那以后,价格战被许多电视公司作为立竿见影的手段。据不完全统计,在1996年3月长虹发动价格战后不到5年的时间里,彩电行业共发生了5次价格战。

价格战很难停止。为此,国内彩电企业分别于2000年6月和9月组成价格联盟,制定彩电最低零售价格。然而,这种价格联盟每次都是昙花一现。在扩大市场规模的压力下,彩电企业依然选择了价格战,甚至外资品牌被迫与国产品牌竞争,以均衡价格。

经过一轮又一轮的优胜劣汰,到2008年前后,以创维、康佳、海信、TCL、长虹为代表的电视品牌处于占据消费者心智的绝对优势地位,国外品牌的市场份额被挤压到30%以下,部分品牌退出中国市场。

3。总是跳不出价格战的怪圈

在2008年前后的经济危机中,国家战略性地利用现金补贴刺激农村家电市场需求,崛起的国内电视企业也获得了“家电下乡”和“以旧换新”的政策红利,借机进一步拓展三四级市场,推动平板电视在三四级市场的普及,再次提升市场份额。

据媒体报道,家电下乡彩电销售中,国产品牌占据90%的市场份额,而包括三星、夏普在内的大牌外资基本被排除在外,市场份额进一步萎缩。

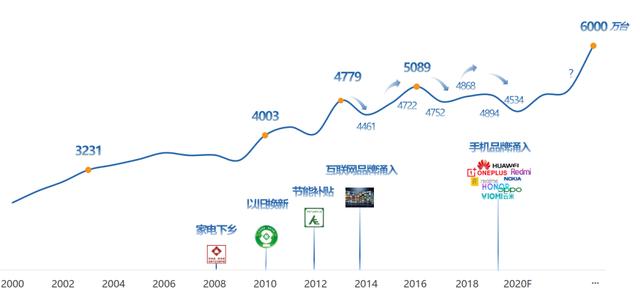

资料来源:AVC REVO

但到了2013年,一系列刺激政策接近尾声,传统电视企业新的竞争对手来了,“互联网电视”从天而降。

互联网的企业普遍认为,电视是手机旁边的核心屏幕,手机上的内容完全可以嫁接到电视上,这样内容可以进一步扩展。

结果乐视电视,爱奇艺电视,小米电视,暴风TV等。在互联网电视领域刮起了一阵旋风,新一轮的竞争打破了原有的平静。

打着“互联网电视”的旗号,互联网公司进入市场的第一条路就是降价。乐视并没有打算靠硬件赚钱,而是模仿了小米的手机模式。

当年小米崛起的时候,几乎是用“成本价”卖手机。其系统、处理器、内存等核心硬件与三星、苹果等一线品牌对比,价格却不到竞争对手的一半,平均每台利润只有2美元,是苹果的1/75,三星的1/15,华为、OPPO、vivo的1/7。

这怎么可能有利可图?

手机上的广告、预装app、游戏运营等互联网增值服务的利润。比如手游《原神》曾经在小米应用商店上架,7:3的比分,小米可以拿30%作为渠道。

所以,虽然小米的互联网增值服务收入已经远远小于手机销售收入,但其毛利却高于手机。

乐视tv将这种模式移植到电视上,给主要依靠硬件盈利的传统电视企业开了一个好头。

在没有核心技术、依靠代工的互联网公司的扰动下,传统电视品牌陷入两难境地——无论是否跟风降价,业绩都会大幅下滑。

乐视曾公开宣称“卖一台电视亏400元,尺寸越大越亏”,可以说是将价格战推向了极致。乐视之后,非常擅长价格战的小米也来了。

2013年9月,小米发布第一代电视产品,正式进军彩电市场。当时小米将首款47寸3D智能电视定位为“年轻人的第一台电视”,售价2999元。这个价位只能买到传统品牌的40寸。

雷军曾经说过,“同等质量和性能的每一款产品,价格都很厚道。”这种“性价比”概念的宣传,在短时间内进一步增加了“米粉”的数量。

此后,随着贾跃亭败给美国,互联网电视的“一哥”乐视也销声匿迹,但这并没有阻挡其他新兴力量跨界彩电的势头。

2019年后,除了小米,荣耀、华为、OPPO等手机品牌都推出了自己的电视作为智能生态中的核心产品。

从来不缺少新对手和跨界的彩电行业,已经逐渐被传统彩电企业踩准了节奏。

向互联网转型,利用手持渠道和技术两大大牌,将智能和互联网思维融入电视。

但不变的似乎是价格战。

在618、双十一等促销期间,彩电价格总是降到新低。去年,在小米举办的2021年秋季新品发布会上,推出了一款新品小米电视6有机发光二极管。55寸和65寸的首发价格,大大拉低了OLED电视行业最低价,掀起了OLED电视的“价格战”。

对于消费者来说,彩电价格战无疑是好事,但很容易让彩电企业陷入低水平运营的泥潭。

统计显示,2021年中国彩电行业利润低至1.8%,远低于其他传统家电和智能手机等硬件产品,是目前利润最低的家电科技产品之一。

彩电企业也要跨界突破。

4.没有进化,就会消亡

近年来,很多彩电企业都在考虑“跨界”——拓展彩电的场景应用圈,瞄准商用显示领域,让彩电不仅广泛应用于家居客厅,还能在商用显示中发挥更大的作用。

根据IDC对2021年中国商用大屏市场的预测,2021年商用大屏显示器市场出货量将达到782万台,同比增长17%。

相比家用彩电不到2%的利润,商用显示器可以高达10%。

因此,TCL、海信、康佳、创维等彩电厂商已经开始抓紧在商用显示领域的布局,以期在以B TO B为主要商业模式的商用显示市场获得更大的市场空。

跨界之外,彩电企业突破高端市场的迹象也非常明显,这是彩电行业从“价格战”转向“价值战”的关键点。

根据奥维的分析。com,由于原材料价格的上涨和产品结构的升级,近年来液晶电视的价格不断上涨。相比之下,高端市场的有机发光二极管、Mini/Micro LED、激光、8K等产品价格却逆势走低,消费者对高端彩电的需求一直在上升。

用户对电视产品的本质需求无非是大屏、画质、音效、体验。

以OLED电视为例,相比LED电视,OLED电视的对比度更高,黑色更纯粹,暗部细节更好。它的每一个像素都是自发光的,所以无论从哪个角度看,画面的色彩表达和亮度几乎是一致的;其显示技术可塑性更强,可用于更复杂的造型设计,能满足消费者对电视机屏幕更轻、更薄、更大的诉求。

与传统LED相比,Mini LED颗粒更小,显示效果更细腻,亮度更高,同时比有机发光二极管更省电,支持精准调光,不会造成LED背光不均匀。

康佳、索尼、TCL等彩电厂商都推出了有机发光二极管、Mini/Micro LED、激光等显示技术的高端产品,并以不同的方式展开竞争。

有分析认为,对于中国彩电业来说,未来3-5年市场竞争的主旋律将从数量向质量转变。彩电行业在头部品牌的带领下,将逐步走向高品质、高利润、大屏。

除了这些,要把用户拉回客厅,可能还需要在内容上有所突破。

从黑白到彩色,从模拟信号到数字信号,从高清到超高清,从单声道到全景声...电视从诞生开始,每一大步都是在视觉和听觉上做文章。现在的硬件技术已经接近创新的天花板,很难有大的改变。

即使对于消费者来说,彩电产品的“产能、技术、性能体验、品牌数量”也有点过分。

我们在电视上看的不是电视机,而是电视机上的内容。在信息还不发达的年代,电视作为人们看世界的窗口,已经产生了非常深远的影响。看电视是当时最主要的娱乐方式,一部又一部电视剧成为人们心目中的经典。现在内容的局限性让年轻人很难发现为什么一定要看电视。

很多人已经很久没有认真看电视了。即使回家过年,三代同堂。年轻人甚至中年人都有手机,孩子在平板上玩游戏,只有家里的老人在看电视。

在外面租房子,对于一些“单纯的人”来说,电视机就更没用了,搬家的时候还是个负担。

即使偶尔心血来潮想看喜欢的电视剧,我发现爱友腾的视频VIP会员也只支持手机、平板、电脑上的视频软件,而不支持电视上的。

所以年轻人不看电视是假的,年轻人不看电视节目是真的。

曾经有人问:如果把一台可以接受30个频道的黑白电视机和一台只能播放一个频道的彩色电视机放在一起,你会选择哪个?大多数人无疑选择黑白电视机,这也说明了内容的重要性。

但是作为内容的载体,移动端的优势太明显了。这也使得很多年轻人除了看春晚、大型体育赛事等仪式感很强的节目外,对电视视而不见。

公开数据显示,随着电视观众的减少,我国电视开机率从70%下降到30%。单纯靠硬件盈利的时代已经过去,现在是靠产品和内容服务取胜的时代。未来,屏幕、画质、功能已经无法触及用户真正的痛点,以硬件为中心的竞争思维必然会发生巨变。

如今,为了更好地满足新时代消费者的需求,以“电视+”模式进一步丰富电视内容已成为大势所趋。

奥维云网消费者调查数据显示,54.2%的消费者希望电视具备游戏功能,游戏电视符合用户对娱乐的不懈追求。年轻人比任何一代人都更痴迷于玩游戏。

如今,随着云游戏时代的到来,游戏已经很难脱离“大银幕”了。如果电视的功能和性能足够强大,大屏的优势可以带给消费者更广阔的视野和震撼的体验,各厂商都想抓住喜欢玩游戏的年轻用户。

此外,增加更多互动功能也是彩电企业拥抱年轻人的方向。如智能控制中心、音乐中心、监控中心等。

还有社交电视的兴起,比如智能屏,搭载智能AI摄像头的电视不仅可以实现视频通话,支持AI健身,还可以实现在家健身。

这些新内容的出现,不仅可以吸引年轻一代回归客厅,还可以在电视与其他内容的结合中探索出更多新的模式,从而为彩电行业打开一个新的盈利空空间。

事实上,从10年前开始,就有很多关于“电视会消亡吗”的讨论,其中不乏“电视会失去观看的必要性,很快就会消亡”等观点。如果电视进化成家庭/企业的展示、互动、社交中心,它可以以另一种方式存在,与其他新设备、新媒体共存。

那时,我们应该称它为“电视”还是“家用/商用展示中心”?