作者:格兰尼斯

我已经翻译了不久前即将发布的Kinvara 7的评测。其实我个人有一对5代单品。现在7代快上市了,5代估计也快卖完了。另外,最近有李宁超轻13公测,所以把这个Kinvara 5评测赶出来了。

评测翻译:Saucony Kinvara 7轻量化跑鞋评测

这篇文章以文字为主,图片很少(照片也是破的,设备破了几千块钱,我没有关先生的摄影功底),风格可能更接近基于我之前翻译的几个字的评价。

这款鞋是在美亚购买的,当时女装特价30美金左右。如果在buy buy买,你还是一个人,只是男鞋女鞋。!选择女性US 11码,相当于男性US 9.5。我的脚长265mm,大部分鞋子都是US 9(阿迪耐克彪马锐步水野彩香安史)JP 270(也就是有效内长270mm),但是我也看到过一些窄鞋只能选择US 9.5(牛顿)。听说Saucony是出了名的窄,果断加了0.5码。果然。

Saucony女式Kinvara 5跑鞋

全文摘要

一、模型介绍

Kinvara是在极简主义潮流中作为介于标准缓震跑鞋和低缓震极简跑鞋之间的过渡跑鞋推出的,但它逐渐成为一种高缓震/鞋重比的轻量化训练鞋。

第二,上层

它由双层网面和热熔膜支撑条组成。

1.外鞋面:由于薄膜支撑条的刚性,鞋内侧会形成凸边,影响包裹性,鞋面长期保持原状,而我这双正好是皱损擦伤。

2.内靴系统:鞋舌和两侧的面料形成一个内靴,这样鞋舌就不会左右移位,前后拉伸。Pro-Lock系统可以控制内靴的包裹度,鞋面的稳定性不是问题。

3.鞋面整体评价:鞋面很轻薄透气,但是外侧支撑不强,硬罩杯低,不太抗脚踝。

三。脚底

1.缓冲:EVA+中底缓冲/鞋重比极高,在同重量级跑鞋中表现突出。

2.缓冲分布:鞋底前掌与后跟的高度差很低,鞋底是平的,前掌缓冲更好。

3.反应性:和鞋垫有关。原来的EVA垫反馈很好,换个更软的鞋垫可能反应不够。总体来说,在响应性上还是比不上同级别更硬的跑鞋。毕竟Kinvara的缓震性很高。

4.其他中底特点:使用Strobelboard固定鞋面;其次是PowerGrid功能非常有限;中底侧的裁剪,聊胜于无;鞋底弯曲程度一般;没有中足防扭结构。

5.大底:块状鞋底,耐磨橡胶只用于关键部位。抓地力一般,耐磨性差。

文本开始:

模型介绍

Kinvara是Saucony在极简主义潮流(极简主义跑鞋像五指鞋的市场趋势,被《天生就是为了跑》这本书引爆,几乎所有公司都推出了自己的极简主义/天然跑鞋)中推出的natural running系列跑鞋。Kinvara是类似于Brooks的纯系列,是介于标准缓震跑鞋和低缓震极简跑鞋之间的过渡跑鞋。但Kinvara并不像Nike Free那样主要作为赤足训练鞋使用(Free的减震要少很多)。而是因为其极高的缓冲/鞋重比和良好的反馈,被大量步速较高的跑者用作轻量级训练鞋和竞赛鞋。相对而言,Kinvara虽然高度差小,但由于缓震回弹高,弯曲性一般(Free弯曲性极好,而Kinvara中底很厚,不易弯曲),更像是一双传统的轻型训练鞋(Kinvara用户多为这类轻型跑鞋的用户,并非极简主义者)。在这类跑鞋中,它凭借出色的高缓冲/鞋重比赢得了大批粉丝。可以说是高缓冲轻量化跑鞋(比如这两年NB新出的Vazee Pace和1500)逐渐走俏的创始人和最佳代表。

在重量级别方面,Kinvara比Saucony的第二好的慢跑鞋骑轻两个级别,中间有breakthru和zealot。比仅次于它的慢跑鞋轻两级的跑鞋包括水野彩香Wave杜海涛Gami/Wave Idaten Dyna、ASICS Skysensor Glide等。在缓震性能上,其实它比几乎所有同重量级的传统轻量化跑鞋都有更强的缓震性(明显比Wave Idaten Dyna更软),有可能Vazee Pace等新型高缓震轻量化跑鞋更接近Kinvara。

鞋子重量:7.8盎司(221克,男性美国9码)

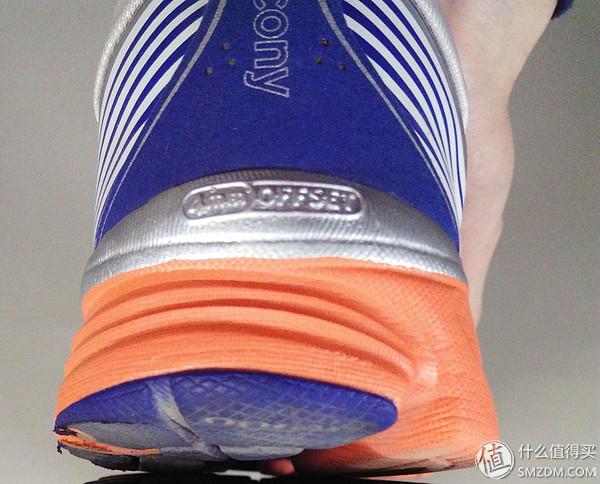

前后高度差:4mm(中底)/7.6mm(整体高度差,包括大底、中底和鞋垫)

上部:

外部鞋面

摘要:

内部引导系统

然后说说它的上层包裹系统比如Pro-Lock。虽然这些设计不能改变刚性支撑杆的本质问题,但它们确实发挥了重要作用。

就是经常先提到的舌偏的问题。解决舌偏的方法有很多,最简单的就是Idaten Dyna的不对称鞋带环,只要把鞋舌上鞋带的孔移到一边,就可以夹住,防止舌偏。有复杂的一体式鞋面,但如果鞋舌完全缝在鞋面上,鞋子横截面的内圆周就会被限制死,鞋带也就变得没用了。如果鞋面弹性不够,瘦脚永远不会完美贴合(我是瘦脚,阿迪的climachill gazelle boost永远贴合脚背,鞋底手感很好,但只能放弃),胖脚也不会直接贴合。

然后就是足够包裹的问题。近年来,大量跑鞋开始调整鞋楦设计,加宽鞋头,减少对拇指的侧压力(尖头鞋对人有害),把包裹脚的责任交给中足。我之前说过,因为刚性大,热膜鞋面不如皮质鞋面贴合。严重时甚至会出现脊状突起,明显无法稳定包裹中足。但在实际跑的过程中,Kinvara的鞋面稳定性并没有成为问题,因为内靴和亲锁组成的内裹非常稳定(外鞋面变成了凸形,显然无法提供包裹)。

vamp的总体评价

脚底

缓冲性能

相对来说,Kinvara的鞋底简单到几乎可以做大号中底材料。我一直认为

中底是跑鞋的主要缓震来源,其材质对跑鞋的整体缓震起着决定性的作用,凝胶、波浪等夹层结构只是起到了锦上添花的作用。Wave Rider 16(车身店试了光轮,GT-2000,感觉比Rider硬,可能是因为我50 kg的小重量踩不动),前脚掌只有AP+材质,但对于我这种以前脚掌受力为主的跑者来说,它的前脚掌缓冲相当充足,只要材质好,缓冲是必不可少的。

个人对跑鞋是有一些研究的,其中一个很重要的教训就是跑鞋没有绝对的标准。缓冲和支撑在统计学上几乎不影响受伤率,每个人对跑鞋的反应也因人而异,这是学科具体问题。一个跑者穿着考究的鞋子,另一个跑者可能根本无法接受,跑者之间的差异也远不是体重、脚型(脚型识别是研究人员的难题)、配速、里程等简单标准可以量化的(有些大跑者反而穿着轻便的跑鞋表现更好),人体太复杂了。我感觉唯一可以说有点通用的标准就是

缓冲/鞋重比,因为这涉及到跑步经济性(跑步经济性越高,同样的氧气量跑得越快)。跑步的能量成本因素:伟大的艺术...

这篇文章讨论了跑步的各种能量消耗,指出脚的重量会降低跑步效率(这个很好理解,如果你在鞋上绑一块砖,你肯定跑得慢),而适当的缓冲性能会提高跑步经济性(受试者在中等厚度缓冲材料的跑步机上跑步的跑步经济性高于直接在硬跑道上跑步,但当缓冲材料加厚到一定程度时,跑步经济性就开始降低,这可能是每个跑步者都存在的。因此,以最小的重量提供最合适的缓冲的跑鞋具有最高的跑步经济性。因此,如果材料的缓震/鞋重比更高,就可以用更少的重量提供同样的缓震,或者用同样的重量提供更大的缓震,这样会带来更高的跑步经济性。换句话说,缓震/鞋重比高的材料只需要很小的重量就能提供柔软的脚感(缓震),而材质差的鞋子又重又硬(这就是国内很多厂商所谓“跑鞋”的实际情况)。从这个意义上说,EVA+应该是行业内高缓震/鞋重比的领先材料。

缓冲区的分配

缓震的绝对量基本取决于中底材料的种类和重量,而缓震的分布取决于鞋底的前后高度差,即鞋底前脚掌和后跟的高度差。传统跑鞋高度差大。即使赛车鞋整体鞋底厚度低于慢跑鞋,但其前后高度差仍然较大。比如屡次破纪录的adios,身高差10mm。这种前脚掌薄后跟高的设计,必然导致前脚掌硬后跟软,前脚掌垫少,后跟垫多。这是一种倾向于跟随跑者的设计,因为跟随地面时承受最初的冲击,需要一定的缓冲。前脚掌着地时接近抬脚阶段,更硬的前脚掌会提供更强的起步性能。

不过Kinvara是一双

低高差的跑鞋,前脚掌缓冲很足。虽然RW的实验室测得的整体高度差接近8mm,但实际感觉是这些鞋的鞋底非常平,而且在前脚掌放了相当多的缓震。对于像我这样主要把压力放在前掌的跑者来说非常有用。响应性

说到缓冲,你必须做出反应。我之前翻译的《跑鞋能量回馈的真相》就讨论过这一点:缓震和响应很大程度上是一个硬币的两面,提高跑鞋响应性的常规方式是降低缓震,缓震最终变成“硬”,而竞速鞋往往是硬的有弹性。把跑鞋做得又硬又有弹性,最简单的方法就是减少中底的厚度(这样也减轻了鞋的重量,符合赛车鞋的要求)。可以说,Wave Idaten和Wave Rider的主要区别在于,Idaten的中底要薄很多,所以反馈和路感要分明很多。把跑鞋做硬不难。把底部做薄一点就行了。难的是把它们做得又轻又软,这就需要很好的材料工艺。

跑者世界跑鞋“能量回馈”的真相...

现在出现了高缓冲高回弹的类Boost材料,柔软有弹性。网上对Kinvara反应的评价都是好的。我认为它有很大的缓冲,但反馈对赛车来说足够了。但EVA+本质上并不是Boost能量回馈率高的材料,而7代Kinvara上Saucony用的Everun才是。那么是什么让它给出足够的反馈呢?我觉得Kinvara的反应力主要来自于

鞋垫。鞋垫作为直接接触脚的部分,对一双鞋的最初脚感起着决定性的作用。一双合适密度的Ortholite鞋垫,可以让鞋子变得柔软。我几乎把我所有的跑鞋都换成了5mm左右厚度的Ortholite鞋垫(某宝的ASICS鞋垫,性能不亚于Wave Rider 16的原装Ortholite鞋垫,脚感非常好)。我没有针对谁,只是因为和它比起来,这屋子里的鞋垫都是垃圾(我一只脚试了原装鞋垫,另一只脚试了Ortholite鞋垫,左右脚根本不是一双鞋)。有些好的跑鞋基本都是自己的Ortholite脚垫,但是密度和厚度还是比不上我用的,脚感也没那么软。而Kinvara则是普通Eva鞋垫或者

极薄Eva鞋垫。Eva是跑鞋常见的中底材料,但作为鞋垫还是不够柔软,完全不具备Ortholite常见的吸汗除臭功能。我买的鞋里,只有和金瓦拉同重量级的Idaten Dyna带了这种薄薄的Eva垫。这两双并不低端的轻量化跑鞋为什么选择Eva而不是Ortholite?把Kinvara鞋垫换成Ortholite后,我好像找到了答案。请注意,我对Kinvara等跑鞋的脚感是

个人主观感觉(感觉有点像在说耳机音质的感觉,略显玄学),因人而异,与跑者的体重、步伐、跑步姿势、肌肉力量、路面等诸多因素有关。除非你我距离很近,否则脚感很可能不一样。不过跑鞋之间的横向比较还是有一定参考意义的。几乎所有跑者都不会质疑“浪骑比浪Idaten Dyna软很多”的描述,因为客观上浪骑比浪Idaten Dyna缓冲高很多。跑鞋脚感的横向对比可以在一定程度上反映跑鞋缓震的对比。下面开始脚感玄学:我之前说过,我几乎所有的跑鞋都换成了Ortholite,因为它能让脚感觉更柔软,缓冲性更好。作为一个轻量级跑鞋的使用者,我并不认为缓冲越多越好。反馈对我来说非常重要。虽然更换Ortholite鞋垫可以提高缓震性,但也会影响跑鞋的响应性。不过在Kinvara之前,柔软的Ortholite鞋垫对反应性的影响对我来说从来都不是问题,我的轻便跑鞋还是有很强的速度感。但是穿了Ortholite Kinvara 5之后,发现脚底好像踩了一层细密柔软的棉花,有一种严重的踩屎感,好像每走一步都要拉肚子。这种感觉只出现在Wave Rider 16上(Rider 16是我第一次跑步时穿的鞋,后来因为重量大,缓冲好,变成了步行鞋)。

Wave Idaten Dyna早已被我换成了Wave Rider的Ortholite鞋垫,换上鞋垫后的Wave Idaten Dyna是我穿过的最合适的鞋子。Waveten Dyna的鞋底刚好达到我感觉不到的程度,没有明显的缓震(鞋底不会明显凹陷),没有明显的回弹,也没有路感(缓震较少的Faas 200 R感觉就像踩在薄薄一层土的水泥地上,脚感肛裂),从而达到一种看不见的人鞋一体的感觉。所以我以Idaten作为选择鞋子缓冲量的基准(所以虽然大底磨损了,但我从来不扔)。如果比它软,我会感觉到明显的缓震,如果比它硬,我会感觉到明显的路感。使用原装Eva鞋垫的Kinvara在缓震和回弹上明显超过Idaten,有丢Q弹的感觉。使用Ortholite鞋垫就像踩在碎棉花上。这两种脚感正好对应了Eva和Ortholite泡棉各自的特点——Eva作为中底材料能量反馈率更高(虽然比不上E-TPU),一般跑鞋中底的反馈率在50%-60%左右;Ortholite泡沫是一种结构类似海绵的泡沫材料,脚比较软,反馈比较弱。所以我高度怀疑鞋垫会对Kinvara的反应能力有很大影响。最后找到了一双高密度的Ortholite鞋垫(之前平面图中的那双蓝色鞋垫),脚的感觉又变了,像踩在压得更紧的棉花上,基本证实了我的猜测,那双鞋垫也是我现在的Kinvara配件。我估计Idaten当初的EVA鞋垫也是为了增强反馈。

综上所述,如果要我评价Kinvara的反应性,我不得不说,我个人认为

随鞋垫而异。或许是Kinvara自己中底的性能正好处于软和太软的过渡区。鞋垫缓冲一旦加强,就会越出极限,使其过于踩踏,而原装Eva缓冲可以使其有更好的缓冲。不过即使是原装Eva垫,Kinvara的路感和反馈也不如Idaten。如果我跑得快,我还是会选择更难的Idaten。跑鞋的缓震性和反应性很难兼得。增强反馈的唯一方法总是减少缓冲。精英马拉松鞋又轻又硬。其他中底特征

4.

无中足防扭结构。其实中组的塑料片本身并不一定是重要的结构。索康尼、布鲁克斯、耐克的很多跑鞋都没有这个结构。有人说抗扭可以预防脚踝扭伤,但我没听说过有人跑步脚踝扭伤,都是膝盖受伤,脚受伤长期积累的。而且防扭能否防止脚踝扭伤也是个问题。这个东西很大程度上是拍脑门的发明,没有任何科研证据(其实跑鞋的缓震和支撑也是一样的)。但毫无疑问,中足支撑片会增加跑鞋的刚性,使鞋底更难弯曲,弯曲后更容易反弹,起到弹簧片的作用。斯凯奇的靴子GOmeb Speed for marathon老手meb在中脚上有一个杜邦Delrin板,耐克的超轻赛车鞋Zoom Streak LT也在中脚上有一个TPU鞋芯。这两款跑鞋都没有其他跑鞋有这个设计。显然不是为了防止运动员脚崴(这两双鞋的目标人群不是需要保护的初学者,而是以成绩为目标的高水平跑者),而更像是一种以运动成绩为导向的设计。UA的新鞋Speedform slingshot中脚上有一个Y形的棋子,名字也叫slingshot。看来设计师是真的希望这个中足塑料片能起到弹弓的作用。

总之,中足支撑杆不是必须的结构。它在防止受伤方面的作用尚未得到证实。而且似乎设计者对它的要求不仅仅是抗扭,还要提高运动性能(同样,这种结构对运动性能的影响也没有证明,只是拍脑袋而已)。

但是,所有热爱Kinvara的跑者,从来没有提出过需要中足支架。其实Kinvara的脚感流畅很大程度上是因为它没有中足支撑条和大外底,大而软的EVA+中底有其独特的跑步体验。

外迪

经常看到类似LSD,极速跑,间歇跑之类的评价,每次都发一张跑步截图。但对我来说,没必要。基本上我从第一次跑鞋就知道我所有的鞋子:kinvara总是那么柔软有反馈,Idaten总是在你脚下隐形,Faas 200 R总是感觉那么肛裂,Newton Motion III总是有狂野的前脚掌反馈和出色的整体减震,等等。这些属性,无论是快跑还是慢跑,短距离还是长距离,都是不变的。当然,确实有人反映有些鞋单次跑一定距离后减震会明显衰减,但我还没见过这样的鞋,或者说我习惯的10k跑不足以让它们衰减。对我来说,他们对于中长跑都足够好,这就够了。鞋子的影响没那么大。16号骑手太重了,踩在狗屎上。我不再用它跑步了,但那年我在操场上把3k跑成了11分半。跑者的力量永远是主要的,跑者的身体永远是最重要的装备。