本文原创源于微信官方账号中的DTcaijing。作者:艾米,编辑:唐业琴。

小红书又出丑了。这次被团里嘲讽的原因是滤镜用的太好了。

当小红书的博主晒着圣托里尼岸边的百年亭子和少女心粉色沙滩时,跟着地图走的人只发现岸边有一间看起来像洗手间的破旧房子和一条猪肝色的河岸。

货不对板,让故意去打卡的人有些气愤,网友也把矛头指向小红书。

然而,就在大家要求小红书脸的同时,其中一位受影响的博主发表声明称,自己只是“提高了照片的亮度和蓝色纯度”,原照片与自己发布的照片并无太大差别。只是海边天气的变化对影片的影响很大,每个人都可以用同样的景色拍出不同的效果。

争议太大了,DT编辑部的朋友也不太在意谁对谁错。反而不停感叹照片其实不错——“原来照片稍微改一下就会这么好看”。

无独有偶,小红书里也有很多人在教人如何使用滤镜。错过这个热点事件的那一周,我们居然在小红书里转悠,学习p图技能。秉承“源于小红书,用在小红书”的理念,我们做了这个原汤的滤镜p图技能。

著名的艺术家都有自己的特点,这些特点形成了他们的风格。比如卡拉瓦乔喜欢在画里画一块红布,张艺谋的摄影作品里总有一大片鲜红...他们追求的是一种“就算脱了马甲你也能认出我”的象征性特征。

在小红书里,这个标志性的特征被称为“电影感”。

在搜索“滤镜”并按热门程度降序排列后,我们发现,在排名最靠前的滤镜教学笔记中,虽然每个样本上面只有一个美丽的风景或面孔,但似乎都写着“王家卫”或“是枝裕和”。

这些p图高手最喜欢的场景就是各种水。

(来源:小红书)

拥挤嘈杂的海滩是景观艺术家的噩梦。但在暖色滤镜的加持下,可以变成夕阳下的安纳亚。如果加上一个奔跑的沙滩女孩,就可以构造出一幅名为《我逝去的青春》的画——只是在奔跑的过程中,要避开正在挖沙雕的孩子们。

走近大海,想让双手与大海亲密接触,却发现海水是黄色的,就像你黄色的皮肤。没关系,海水和你的手还是可以救的。

是枝裕和2015年导演作品《海街日记》呈现了许多海边场景。长泽雅美在镜头下的表情虽然亲切,但滤镜里有一点灰蓝色的海,干净透明,充满了清爽甚至有点伤感的气息。

(长泽雅美真的很美。来源:豆瓣)

现在小红书里的滤镜教程也用到了类似的技术。原本泛黄的海水在他们的技术加持下变成了冰蓝色。这让石柱上的藤壶和海瓜子甚至充满了忧郁的特质——“做还是不做海鲜大餐,那是问题。”

现代流行的p图工艺就需要这种忧郁和距离。虽然镜头里的画面里都是人和笑容,但是灰色的基调让这些人和风景——如同冰冷的白皮肤——成为观众的美。

更可气的是,小红书的博主不仅配色技术一流,言语中也充满了王家卫式的冷酷。

当我们还在说“浅蓝海”的时候,他们已经用上了“冰镇薄荷”这个高级词,有一种冰冷的感觉。即使到不了海边,即使看不到图中的春夏冬,也依然能感受到刮完胡子后冰冷的海水和海风。

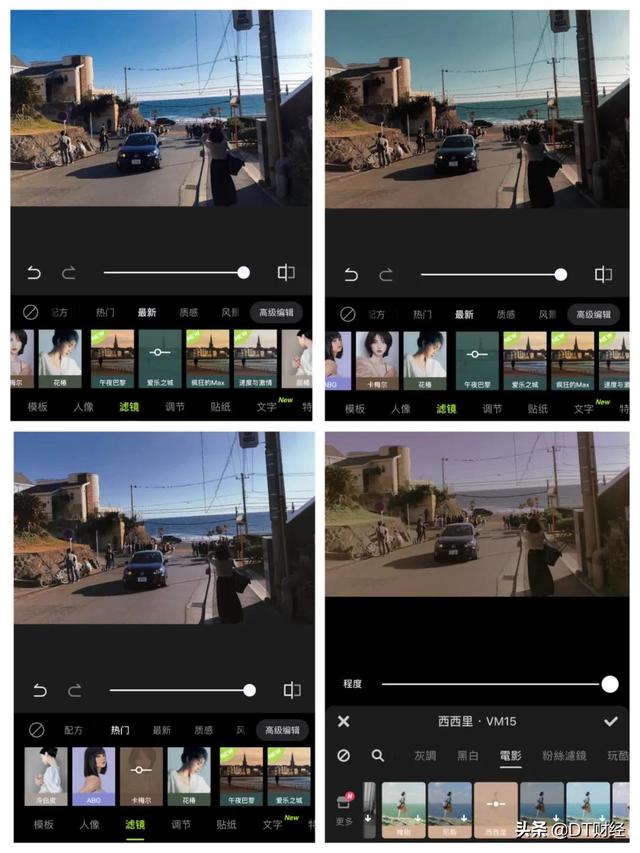

大致分析完滤镜教程的样张,就是第一步了。如何做出一个冷的电影画面,是我们需要解决的问题。

p图步骤的第一步是降低画面的亮度。主流的冷感p图不是180平米那样的明亮光线,而是“我在深秋的早晨推开阁楼的天窗,深吸了一口气”那样的宁静。灰色调的莫兰迪图片是红宝书滤镜教程里的美拍。

第二步是决定你的阁楼在哪里。

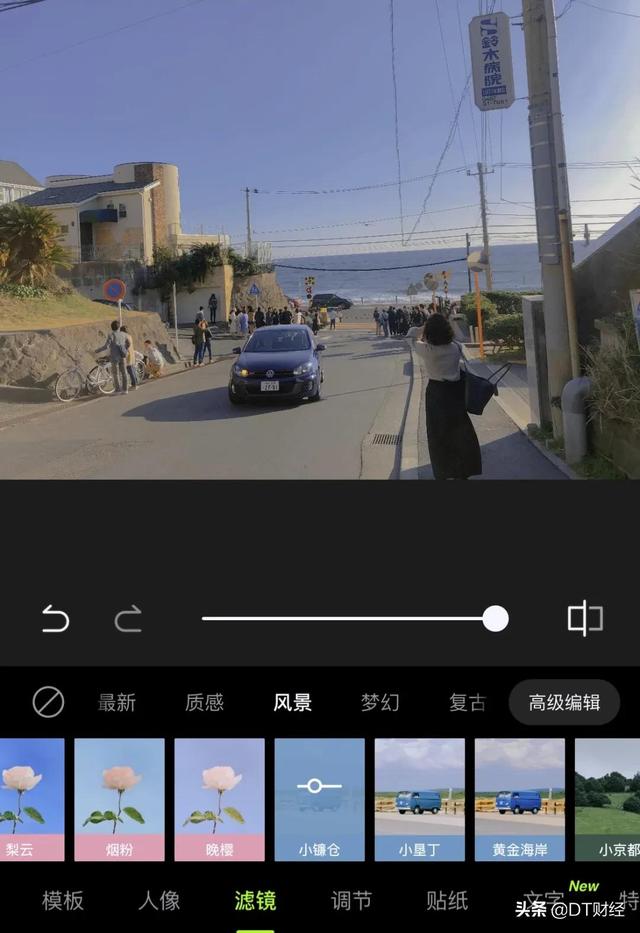

现在,小红书里推荐的p图软件已经告别了卡西欧时代的矫情和上世纪的产品,如美图秀秀、百度魔图,转向了下一代p图,由唤醒地图、黄油相机、大力修图等软件组成。

这些软件的优势在于对“傻逼”用户更友好,直接用城市名称命名滤镜,让人用通感映射p。

比如最近一篇嘲讽“到处都是小镰仓”现象的文章,提到有一种滤镜叫镰仓,适用于红绿灯+大海+奔跑少女的场景。

(用小镰仓滤镜给大镰仓上色。来源:鲁阿狗)

其他可以选入过滤器列表的城市或地名都有自己的过滤器。比如迈阿密,代表了一种温暖而灰暗的体验,你能想到的只有沙滩和阳光。挪威,这里出现的不是帅气的足球王子哈兰,而是一种北极圈的长夜忧伤;La la land(洛杉矶),凌晨三四点人在街上跳舞的感觉。

(四个过滤器是爱乐之城,午夜在巴黎,卡梅尔和西西里)

除了熟悉这些已经很有名的地名,滤镜甚至可以帮你认识一些小众的地方,比如卡梅尔、青森、香椿。

调出这些滤镜的操作方式在于降低色温和锐度,增加对比度和锐化参数。

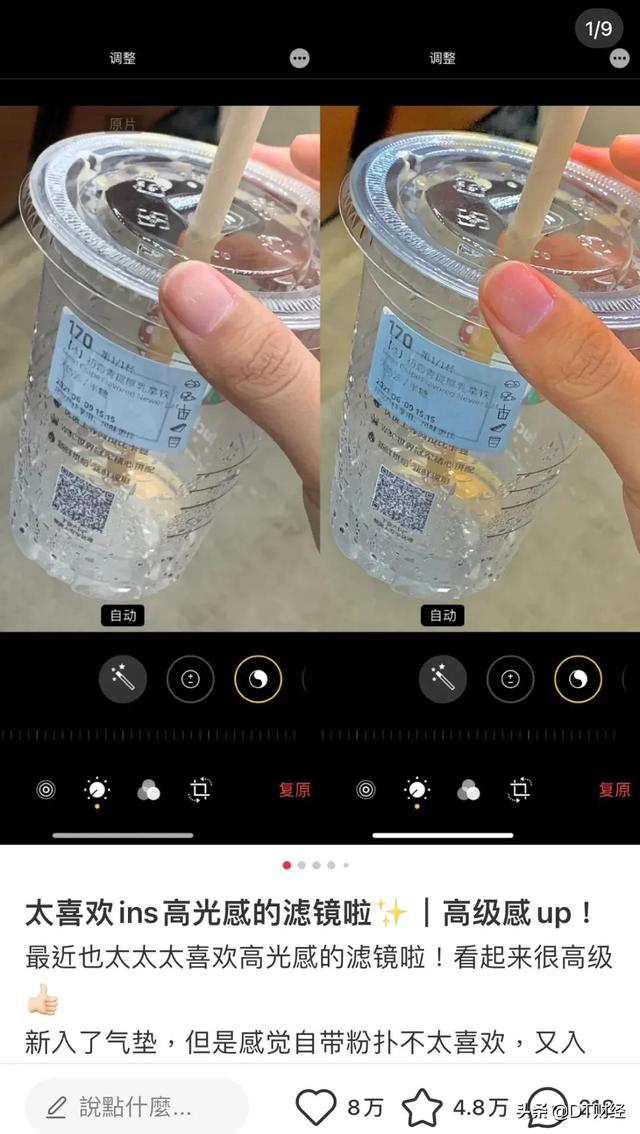

除了整体控制,还要突出一些细节。以水为例,海的颜色很容易调整,但杯壁上的水珠似乎更能打动别人。

借星巴克拍照的人总喜欢拿纸杯喝热饮。似乎这能反映出比塑料杯更多的东西。但是在小红书的滤镜教程中,喝完冷饮后的塑料杯似乎给画面提供了更多的灵魂。

(好像有一种波子汽水的感觉。来源:小红书)

他们会加大曝光度,让亮度和锐度饱满,然后降低高光和对比度,像博主说的那样“增强ins感”。

你还能在杯盖上看到熟悉的蓝灰色,但杯壁底边的水滴才是整幅画面的灵魂——虽然是塑料杯,虽然这种饮料的价格只有星巴克的一半。但能体现的不仅仅是“饮料好喝”,还有舒适的环境。

一张成功的p图,展示的不仅仅是图中的元素,还有图外的空空间。

滤镜——或者说配色——本身就是一个神奇的功能。比如长津湖战役,坦克失控冲下山坡的夜场其实是白天拍的,只是后期通过调色做成夜场。

在这个场景中,滤镜的作用是创造一个更合适或者更震撼的场景。而且在小红书的教程里,我们也看到了类似的操作。

西湖,长椅,半黄半绿的梧桐...虽然博主没说杭州现在是什么季节,但单从颜色上,难免让人联想到初秋的午后,给人一种闲适的感觉。

(来源:小红书)

电影《日脸》的画面配色也是如此。暖色调的画面让影片中的夏天看起来有些闷热潮湿,但却很清新。这种色彩让男女主角的故事——虽然与常识中的爱情背道而驰——看起来还是有点美。

(来源:日脸)

这好像是最近小红书给人的感觉。用滤镜和p图,在城市的角落里找一些神奇的角度,拍出一些漂亮的照片,就像在一个没有小镰仓的城市里创造一个小镰仓。

这多少有些惊喜。就像一个很久都不了解的男朋友,突然有一天拍了一系列你的美图。你一边感叹照片和自己的美,一边会生气——“他平时有没有和人一起练?”

但这似乎给了摄影师一个自救的机会。

现在的摄影师小白,不会玩手机,就跟以前玩柯达傻逼相机的普通人一样。小红书里的这些滤镜教学和成绩展示,似乎都在传递一个观点“我上床就能做到”。

比如我们开头提到的那个受影响的博主,其实她也是一个朝九晚五的上班族,全职玩摄影的时间并不多。这似乎给了小白们一点信心——“有了手机,我也能成为野外摄影大师!”

虽然在很多摄影师攒钱买哈苏的过程中,小红书的博主靠着一部iPhone和几个手机界最“老实”的相机,就能调出一些带滤镜的美照。这多少让那些节衣缩食的日子显得有些平淡。

但是,看多了小红书里的滤镜教程,用多了万能滤镜,总会有一些奇怪的问题萦绕在你的脑海里——这个神奇的万能滤镜卡梅尔,到底在哪里?