标题|视觉中国

一个宣扬美好的社区,被指责为炫富;一个崇尚真实的平台,被人诟病“作弊”。随着小红书的用户基数越来越大,对普通人现实生活的影响越来越深,小红书的“认知角度”自动浮现。

作为一名大学教授和思想学者,刘清通过“棋牌室”和APP广为人知。他的《西方现代思潮讲义》是当代青年构筑思想大厦的指南,书评和真知灼见流传到了小红书上。

刘清曾经注册了一个小红书账号。他最大的感受是,小红书并没有对其他活跃社区生气或者愤怒,更多的是一种陈述语气,像邻居日常交流。

吊诡的是,小红书在过去的一年里数次被推上舆论法庭,登上热搜。一个宣扬美好的社区,被指责为炫富;一个崇尚真实的平台,被人诟病“作弊”。

随着小红书的用户基数越来越大,对普通人现实生活的影响越来越深,小红书的“认知角度”自动浮现。

带着疑问,刘清参观了小红书的总部,并与首席运营官柯南进行了对话。他很好奇,小红书的文化是怎么成长起来的,一个社区的生命力从何而来,为什么会被贴上这么多标签?

在回答这个问题之前,或许我们应该先探究一下,小红书到底是什么?

其实在很长一段时间里,这个答案可能是模糊的。或者说,在这家公司成立运营的八年时间里,小红书的定义正在发生变化。从最初的跨境导购、种草社区、生活方式社区,到现在,用更通俗易懂的方式描述2亿人的生活体验。

一点都没变。小红书给用户一个强烈的心意:有用。用户发布的内容来源于现实生活。

男性用户涌入后,这一特征更加明显。怎么装修,给宝宝做辅食,找好吃的餐厅。尤其是长尾内容,淘黑胶等小众需求可以得到满足。

但红宝书不止于此。它的基因是社群,分享是小红书内容生产的最大动力。从这个角度来说,小红书是朋友圈的另一种存在。朋友圈是基于现实关系的社交,小红书涵盖了兴趣爱好的维度。

每个人延伸互联网的基本工具是搜索和人际交流,二者兼备。而且小红书已经渗透到了衣食住行最基本的生活单元。或许在流量上,小红书比不上Tik Tok、Aauto等速度更快的应用,但在生活方式和消费决策上,对普通人有着深远的影响。

不可思议的是,这一切都不是小红书的策划设计,而是产品自我进化的结果。柯南和刘清在视频《遇见小红书》中探讨的是小红书是如何实现自我进化的。

系统中种群的自我进化

张小龙说,人是环境的反应器,产品要创造一个“环境”,环境决定了用户会做出什么样的反应。在他看来,产品经理应该像上帝一样构建一个系统,制定规则让群体在系统中自我进化。

微信是一个成功的“系统”。人们给它起了国应用的名字,可见它对大家的重要性。小红书还创造了一个“环境”,群体的进化也发生在这里。

最典型的表现就是种草概念的泛化。

关于小红书,用户记得的一点是种草。跨境购物战略的起点和用户分享的好东西被赋予了“种草基地”的地位。这个名词背后的意思是对用户消费决策的影响。因此,你可以看到淘宝、Tik Tok等app都在努力强化种草功能。

但小红书种草的对象早已跳出了商品消费的范畴。2018年前后,当地生活信息大量涌入,一些人分享了美味的餐厅、喜欢的健身房甚至旅游指南。这些有价值的信息现在在小红书的笔记中占了很高的比重。

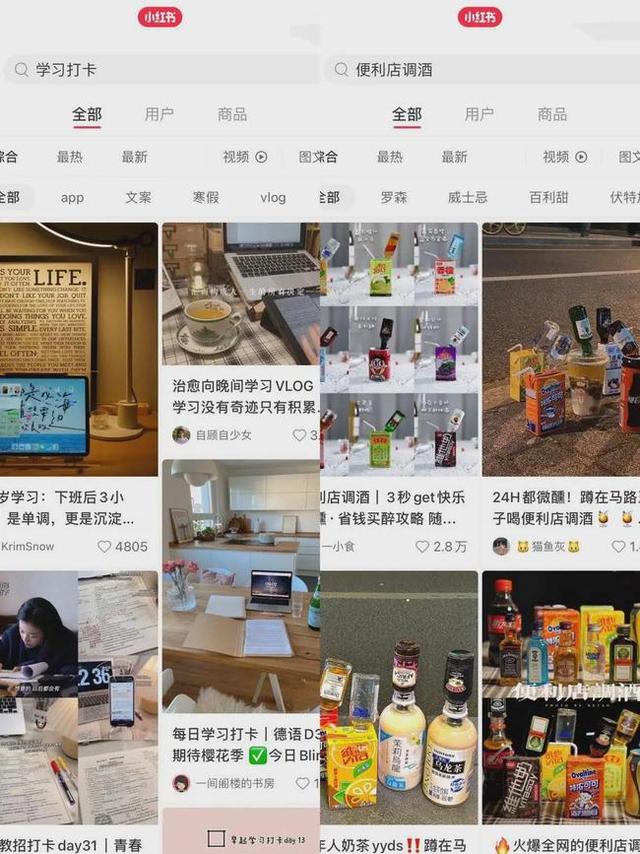

其实在生活方式维度,小红书基本涵盖了大众点评+马蜂窝等垂直内容平台的功效。年轻人在小红书里定义自己的生活方式,露营,学打卡,在便利店自制甜酒,剧本杀...他们在这里讨论、碰撞,然后成为一种社会现象。

这逐渐导致了小红书第二关的进化。在这里,每个人也可以被称为居民。不同年龄、不同城市、不同职业甚至不同性别的居民加入进来,丰富了产品的用户结构。

柯南说,最近两年,小红书的用户已经泛化,不仅有男性用户,社区里也出现了一些中老年人。要知道,小红书是一个女性app的标签,在过去已经深入人心,而这种性别色彩的渲染有时会加深外界对产品的偏见。

男人显然有自己的内容消费逻辑。比如他们的诉求很明确:我是来解决问题的。周末去哪里玩,房子怎么装修,带娃爸爸去小红书找辅食食谱和教程。他们是用小红书做搜索引擎的典型用户。

这个时候,或许我们只是把小红书当成了一个普及应用,最终从小众转向了大众用户。

虽然这个过程缓慢而不是快速,柯南向刘清吐露了他们的担忧,如果人群多样化和过快,社区原有的价值观和文化会被稀释。

面对互联网的用户往往是看不清楚的整体,你很难通过调查单个用户来推断出他们形成整体后的行为。

《失控》这本书讲了一个故事。飞行中的一群蜜蜂,虽然有几千只,却知道往哪里飞,远远看去像一个整体。这整个“大脑”在哪里,是什么决定了它们的飞行方向?

可以肯定的是,一个有DNA的产品会像生物体一样自我进化。这个DNA就是价值观和认知。

虽然处于不同阶段,但小红书社区基本延续了“真多元美”的基调。你会发现新用户会适应这种文化和氛围。比如在评论区很少出现扯皮骂娘这种现象。

当小红书平台上出现高密度的消费内容时,就被解读为过度消费展示,甚至被贴上消费主义的标签。事实上,社区会触发一种自我纠正机制——反消费主义行为的出现。

有人主张生活减法。一个量化指标是客厅的物品少于十件。反消费主义的另一个表现是,越来越多的年轻人对大牌不那么热衷,他们更愿意追求定制和手工制作。

即使笔记里有过度美化的场景,自我表现的太好,评论区也会有人提醒,把他拉回现实。

矫正、纠偏和对冲,群体行为特征的多样性,本身是无法定义和规划的,都是社群自然成长的结果。

自我进化的动机

为什么小红书有自然生长的能力?

互联网群体效应有一个特点:每个人都是贡献者,每个人也都是受益者。对于小红书来说,社群活力最重要的体现就是分享。

柯南在小红书里的第一个身份是分享者。柯南当时给小红书写过一个跨境游和购物攻略。当时是小红书的前期,这个策略是以PDF的形式呈现的,柯南出于帮朋友的目的分享出来的。

她加入小红本的时候,平台也鼓励分享。柯南说,“很多平台更多的是记录和自我表达。我们当时切入的是分享。分享一定是希望帮助别人,鼓励分享本身,成为一种社群氛围,让大家更愿意分享。”

每一代人的生活经验很大程度上来自父母或家庭。但是家庭结构的变化,社会分工的专业化,年轻人越来越倾向于自己定义自己的生活,真的更多的是从和我们有相似生活理念和经历的人,甚至是陌生人那里影响我们。

很多年轻人装修房子,首先想到的就是去小红书找攻略。无论是新房装修,二手房装修,还是农村自建房装修,都可以找到参考样本。

一个女生分享了自己花7万元装修一套二手房的经历,详细介绍了如何做小户型的衣帽间,100元的壁灯,干湿分离的卫生间,以及每一步的详细操作和支出。只要有人在找装修的点子,随时可以阅读更新,既享受了动手的乐趣,又大大节省了开支。

从这个角度来说,小红书在朋友圈是有作用的。只是不是熟人,而是兴趣爱好,相似的生活经历。

这也是呼应小红书种草演变的一个线程。用户分享的内容从物质商品到生活方式,甚至情感共鸣。

旧物改造、露营、返乡创业这些名词在小红书里都能找到准确的定义和表述。即使是“氛围感”这样抽象的状态,也会在小红书里认真记录和分享。

一组数字可以体现他们的热情:小红书关于旧物改造的笔记有3万多条,2021年与“氛围感”相关的笔记从4万上升到140万。

你也可以在红宝书里找到年轻人的心理状态。关于自我成长的话题,不同状态下的情绪描述,心理测试、学习、咨询的内容,都处于高烧搜索和发表的状态。

小红书形成了一种“环境”,建立了一种“场”,也就是通常意义上的社群氛围,让大量用户在这里表达自己的感受和喜好。进一步研究,这也是一种社会交往形式。

真实的体验来源于现实,通过线上社区分享,用户从中汲取养分,在现实中实践,最终回归线上,形成正向循环。

这种现象让刘清想起了街头巷尾的“卷烟纸店”和“小店”的景象。尤其是疫情之后,年轻人开始关注和寻找生活环境中真实的东西。“一个城市和一个社区真正的互动,不仅仅是为了狭隘的利益,而是为了你的感受和体验。”

柯南告诉刘清,“土豆队长,其实可以理解为传统社区居委会的老大哥。”

社区自治和管理

在与刘清的对话中,柯南提到了两个词:居民和用户。

居民是社区成员,无论是真实的还是虚拟的。用户是互联网背景下的一个表达,涉及消费市场的供给和需求。刘清想知道,这两种逻辑同时存在。他们之间是什么样的关系?

柯南的解释是,“我们一直在做的是如何把互联网的产品方法论应用到对社群的理解上,本质上是如何更好的理解线下的人群。”

居民和用户其实涉及到另一个命题:居民往往有一套公序良俗的公约自治,而用户则需要引导和管理。

尤其是小红书这样的平台,有双边效应,生产和消费都需要。相对于电商,内容平台的生产者是人本身,供给是不确定的。所以平台治理的问题更加严峻。

柯南所说的认知角度就是表现之一。之前小红书强调的是“更好的生活”。“谁是善命,什么是善命?在城里喝下午茶是不是一种很好的生活?”

当标准无法量化,用形容词来描述一个产品的概念和价值观时,就很容易被异化和偏离。“美好生活”被理解为“美化生活”,炫富,假钞出现在小区。

但也存在如何定性的问题。去米其林餐厅吃饭,分享过程,或者所有与奢侈品牌相关的内容,是在炫富吗?

小红书的做法并不是一味的扼杀这些内容,而是更加注重用户的发布动机。最重要的衡量标准是它是否符合其他用户的“有用”特征。

2021年4月,小红书发起“社群公约”,其中一条就是“避免炫富”:对他人是否有用将是判断炫富行为的重要标准。虚构、编造远远超过普通人的消费能力,也会成为平台治理的重点对象。

柯南把“社区公约”看成是居民之间共识的契约,鼓励什么,反对什么。经过与小红书部分用户的反复沟通,将社区价值观凝聚为“真诚分享,友好互动”。

除了居民自治,必要时平台也会强制干预。比如“虚假营销”专项治理工程,打击了“代写代发”灰色生产链上下游,一批涉嫌虚假营销的品牌账号被封禁。平台有长期从事这项工作的专业团队。

尤其是当用户规模不断扩大,社区生态治理是一个永恒的命题,甚至内容积累的量级也在不断突破,创作者越多元,平台遇到的问题就越复杂。

社区治理也是产品进化的一部分。张小龙在《微信背后的产品观》中分享道,群体效应最有趣的地方在于,我们无法通过把所有群体拉到一个环境中,为他们制定规则,来控制所有群体发生的事情。不可预测性和不可预测性是互联网产品的意义所在。

张小龙之后的这段话特别适合小红书,“用户自己会操作,自己会有很多故事,世界会变得精彩。我们只需要提供这样一个机制。”