编辑导语:随着当代人对知识的关注度越来越高,越来越多的人会主动阅读,为自己充电,图书阅读市场日趋火热。很多人嗅到了商机,纷纷做起了读书的生意,于是出现了很多电商书籍。本文作者围绕图书电商为我们谈谈他的一些看法。

卖书还是一门好生意吗?

从企业决策的角度来看,答案可能是相当肯定的。例如,JD.COM和当当这两家老牌的图书销售商,选择在世界读书日期间大力推进线上销售,或邀请知名艺术家阅读,或把活动空室搬到线下——当当在北京三里屯大街设计了一个透明的“厕所”,呼吁大众关注阅读。

也有一些新鲜面孔。4月中旬,拼多多宣布将5000万阅读资金作为部分图书的专项补贴,并在部分搜索栏目底部留下文字链,为活动引流。

这些世界读书日期间真金白银的投入,包括高额的线上补贴和线下联动,无疑指向了图书电商这个垂直领域的热闹——但如果放大到实体图书行业,把时间轴拉长到上世纪末,今天的图书生意似乎远不乐观。

一、图书电商进,实体书店退如今,做一个只卖书的书店不会赚钱,已经成为共识。

连锁书店里有咖啡甜点、服饰、文创、讲座课,街边小店里有阅读机器、电话手表和一些文具。复合式书店经营模式屡试不爽,被视为“拯救”实体书店的不二法门。

但是,民营书店诞生之初,并不是这样。自20世纪80年代允许私营部门进入图书零售领域以来,中国的私营书店数量迅速增加。到1987年,非国有书店超过1万家,是国有书店的1.18倍。

随着90年代民营发行市场和零售市场的进一步发展,到1995年底,共有集体和个体图书网点3.3万家。此外,这一时期教辅书市场需求旺盛,利润回报高,入行人数不断攀升。到2000年,有37000家个体书店。

也正是在这个时期,在看似无限的图书市场上出现了一个新的亮点——图书电子商务。

虽然在上个世纪末,在高调的互联网生存实验中,因为有志愿者以70元支付运费,在网上以140元买书,让媒体引导舆论狂笑“网购的愚蠢”,但图书电商的形成也相当迅速。即使从时间线来看,我们也可以说中国电子商务的来源之一来自图书电子商务:

当当网1999年开始线上运营,2003年实现盈亏平衡。2004年,当当网图书销售额达到全网零售总额的40%。同年,亚马逊收购了绮优。com进入中国,分割图书电商市场。

(2004年当当来源:Wayback机)

为什么图书可以成为电商平台的优先类目?

原因可以总结为:图书是高度标准化的产品,品类多样,消费者复购率高,非常适合迁移到电商平台。此外,图书的仓储和运输也无需投入高额成本,对于日益壮大的电商平台来说,这是一种理想的商品。

可能还有一个隐藏的原因。很多图书电商在进入之初都是“不要钱”的态度。2010年11月,JD.COM推出了图书频道。12月8日至12月19日,所有图书八五折。而这波图书价格战,矛头直指上市的当当网。在接下来的几天里,刘和在社交平台上数次“中招”。

刘宣布“每本书都比对手便宜20%”,并支持网民举报。“如果发现任何一本书的会员价便宜不超过20%,可以举报。我们将在24小时内继续降价,确保便宜20%以上,直到价格降为零。”李国庆也说:“1-2元的便宜不能丢。我们有价格指数调查,目前是全网最低价。我等着看谁送书比我快!”

虽然在当时的新闻出版总署介入后,这波降价潮暂时停止,但图书电商的价格战基因却被保留了下来。比如,刘曾表示,图书音像业务三年内不做毛利,五年内不做净利润。

图书电商的高歌猛进,伴随而来的电子书,以及书店过去遗留下来的问题——盗版书泛滥,实体店运营成本高,图书售价高,折扣低,已经开始让实体书店的经营每况愈下。当时,根据全国工商联图书商会的调查,近10年来,中国有近50%的民营书店倒闭,而且倒闭的趋势还在增加。

(光合作用歇业时媒体报道)

2010年1月8日,中国出版商协会、中国图书出版行业协会、中国新华书店协会联合制定并发布了《图书公平交易规则》,规定“一年内新书不得打折销售,网络书店、会员制书店的优惠销售不得低于定价的85%”。

此规定一出,在业内和社会上引起了激烈的争议。有人支持它是为了保护一些实体书店的权益,也有人指出它损害了消费者的利益,涉嫌违反《反垄断法》。同年9月,三会公布了修订后的图书交易规则,备受争议的“推广”一章被完全删除。行业标准层面的限价令宣告“流产”。

此后,电商平台陆续将图书纳入业务线,2011年,Suning.cn推出图书频道;2012年4月,1号店图书频道上线;同年6月,天猫书店采用出版社直营的方式进军图书电商...

独立书店倒闭潮后,图书电商价格凶猛,实体书店直到2013年才慢慢进入恢复期,但相比图书电商,已经很艰难了。北京开卷发布的报告显示,2016年,中国图书零售市场线上销售额首次超过实体店。到2020年,受疫情影响,线上渠道规模将达到79%。

二、图书电商的现在是什么?电商对图书的攻击,成为改变实体书店命运的主要原因之一。但是今天,我们会发现早期的进入者做得并不好。

当当2016年从纽交所退市,改低调求发展是真的。“庆余”的鸡毛是真的。长期的水土不服导致亚马逊中国市场份额急剧下降,以至于在2019年7月宣布放弃实体书业务,停止为第三方卖家提供卖家服务。

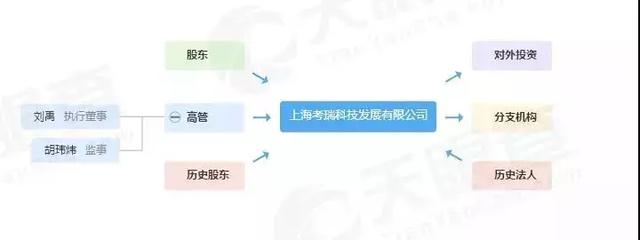

目前图书电商有三种模式:以当当JD.COM为代表的图书自营模式;向个人或出版公司提供第三方服务的淘宝、孔子、天猫等平台;以及C2B2C二手书电商如多捞鱼。

虽然图书的仓储运输不会给电商带来高成本,但对于选择自营模式的平台来说,图书的高SKU不仅带来长尾效应,也增加了图书管理和自建仓储的成本。在刚刚结束的李国庆世界读书日直播中,他回忆起早期的当当网。“我从绮优身上学到了一件事。com,也就是选择优质商品,图书绝对不可能不经过适当的把关。”

(当时的媒体资料)

但对于电商平台来说,占领网络图书的市场份额并不是商业模式的终结。从抽象的角度来看,当当和JD.COM的价格战,前者是基于3C数码拓展平台的产品生态,后者是增加图书品类,释放向全品类电商转型的信号。

当时有人急着迎接当当,以“烧钱”为主题,将主营业务的竞争秩序变成无序竞争状态,为之后的连年亏损埋下祸根。但对于刚刚上市,急需扩大经营范围的当当网来说,将会有一场转型之战。

所以,无论是实体书店的复合经营,还是当当网“自损八百”的转型,似乎都在论证一个逻辑:单靠实体图书的经营,无法支撑一个可持续的商业模式。

从这个角度来说,多抓鱼虽然靠二手书异军突起,但也深知这个道理。其创始人朱茂在分享会上说:“我们是一家严肃的商业公司。

虽然我们的员工很喜欢看书,逛二手商店,但是我们认为,要想做好,必须要有好的商业模式做支撑,这样才能走的长久,而不是靠爱发电。"

从商品品类来看,包括自营的全新图书和二手图书,kindle、耳机、游戏机等电子产品也开始纳入经营范围。“真的好东西值得买两次”也体现了多捞鱼的社群价值取向——二手产品交易分享连接形成的兴趣社群,尚未涉足社交功能。

从2000年初到现在,图书电商可以算是老生意了,有清晰的用户画像,也有之前的经验教训。正因为如此,它是一个非常小的业务,对于处于成长期的平台来说是一个商业模式的考验,但对于模式成熟的电商平台来说,就像是锦上添花。

那么,它还有增量市场吗?根据“遇事绝不选择下沉”的经验,下沉市场是机会吗?

三、实体书会有下沉市场吗?品多多发布的《2020年多元阅读报告》显示,2020年,农村地区图书订单量和图书交易量将增长180%,工具类图书、励志类图书、教辅类图书、儿童类图书非常受欢迎。

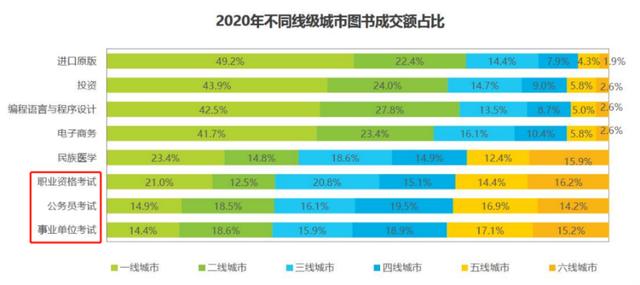

JD.COM也心照不宣地选择了在不断下跌的市场中冲锋陷阵。JD.COM图书和艾瑞咨询发布的《2020年中国图书市场报告》指出,三、六线城市的用户和新增用户比例正在逐年上升。2020年,五线城市用户增速比一线城市高18%,成交额增速高15%。

(数据来源:2020年中国图书市场报告)

小城镇青年是实现全民阅读和知识包容的关键环节。在平台的图书补贴下,他们自然成为图书电商在下沉市场的目标用户。这两个数据确实抢眼,但由此衍生的商业故事还是略显单薄。

电商图书几乎不可能重现在下沉市场中与实体书店对抗的记录。因为这里长期有竞争对手盘踞,夺走了大量用户的时间,甚至依靠补贴和创新,所以我们早早就开始了市场教育。

《2020年中国网络视听发展研究报告》给出的数据显示,截至2020年6月,短视频以每人每天110分钟的时长超越即时通讯。假设一个成年人在工作和睡觉之后还剩8个小时的空闲时间,刷短视频可以占据其中的四分之一。

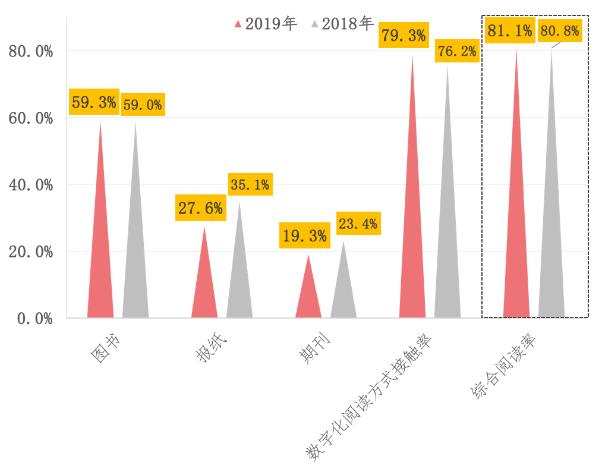

数字阅读的比例也越来越大。2019年数字阅读方式(网络阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等)接触率。)为79.3%,比2018年上升3.1个百分点。

(数字阅读的进一步普及来源:第十七次全国阅读调查)

从民众的整体数据来看,在日常生活中已经出现了比实体书更有市场的产品。短视频和数字阅读从内容和形式上重新定义了人们应该看什么,甚至争夺的不仅是眼睛,还有耳朵。

有声书不仅正在成为传统音频应用的主要内容,也正在成为懒人听书,是有声书行业的头部产品。今年年初,TME收购了100%的股份。

中国音像与数字出版协会发布的《2020年中国数字阅读报告》显示,2020年,用户平均电子阅读时间为79.3分钟,纸质阅读时间为63.2分钟,有声阅读时间为62.8分钟。

具体来说,在下沉市场,免费小说这两年发展很快。根据比达咨询给出的数据,免费阅读人数从2018年的5000万增长到2019年的2.5亿。

根据阅文集团发布的2020年业绩报告,2020年12月,免费阅读内容的平均DAU达到1000万。免费小说和付费小说齐头并进,已经收获了一个大小相当的市场。

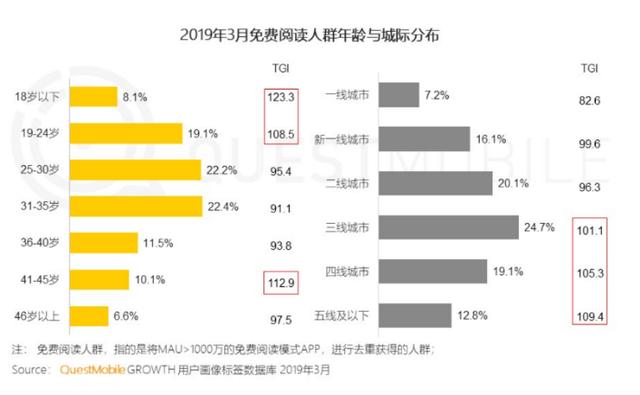

(下沉市场的用户免费阅读画像与图书电商的目标用户不谋而合)

基于这些因素,下沉市场的用户有着丰富的选择。实体书甚至电商书下沉都不容易。

四、结语书店、图书电商、二手书电商是实体图书销售业务中的绝大多数实体。但从近几年的趋势来看,即使有《为别的姑娘论嫁衣》在形式、内容、用途上,书籍也很难成为这项业务的核心。

电子书的便捷是为纸质书“减负”;书籍知识的“阅读分享”成为知识付费行业财富密码收割的粉丝。比如,据界面新闻报道,在樊登留学的会员收入占收入结构的70%;也出现过地铁藏书等现象级的活动,但人们需要煞费苦心去界定其目的是图书漂流还是营销。

但就像书籍作为商品的复杂性一样,人们对它们的感情也是复杂的。在《阅读图书馆》2006年发表的《纸质书如何延续至今》一文中,作者俞伯牙借用了神经科学和心理学中的研究,阐述了当人们在阅读纸质书的过程中,翻页时调用视觉、嗅觉和肌肉记忆时,会为文本构建更具沉浸感的阅读体验。

人体没有与信息时代共同进化,没有完全适应数字化阅读的新阅读习惯。所以在速读的过程中,信息和“文字节奏之美”就像鸭子的背。

某种程度上,电子阅读的快捷就是欲速则不达。心理学家做的实验表明,习惯电子阅读的青少年在逻辑推理和批判性思维,甚至共情(如识别他人情绪)方面受到负面影响。对于成年人来说,思维能力的下降会降低他们的独立性和判断力。

时至今日,实体书依然拥有当前电子书和数字阅读不可替代的优势,以及执念的力量。现实中,人们总是在努力寻找解决方案。在北京成府路,万盛书店、豆瓣书店、野草书店、吴彤书店等独立书店成群成长,实现了可以像逛街一样逛书店。成都久负盛名的毛边书店与成华区桃溪街道合作,组建社区公共阅览室空。

至于这种公空能否更广泛的复制,成府路的经验有多少参考价值,则是另一个话题。或许在2021年,实体书的业务将很难有任何超越我们已知经验的创新,但如何衡量这个业务,每个人都有一个尺度。

作者:指北方BB群——枕溪;编辑:蒲帆

本文由@互联网知北原创发布。每个人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。