国学热潮就是在那个时候。你的孩子学习了吗?学习国学经典有什么好处,对写现代散文有帮助吗?作为家长你知道吗?今天我们就以《李翁对云》和《音律开悟》中的“对云歌”为例,给大家具体分析一下。学完国学经典,如何运用,感受国学经典的魅力和生命力。

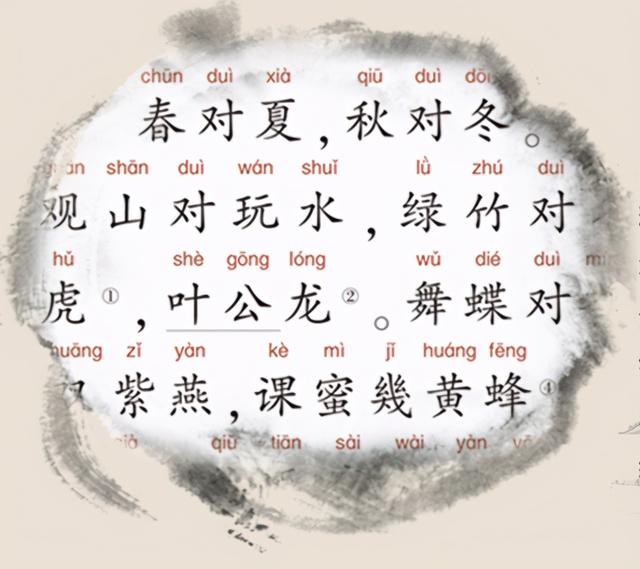

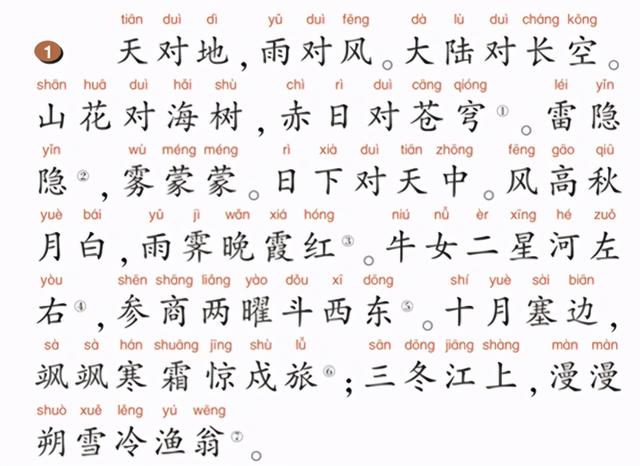

《对韵歌》存在于李翁的《对韵》、《节奏的启蒙》、《训练蒙古语骈句》等大量汉文典籍中。按韵分,包括天文、地理、花木、鸟兽、人物典故、器物等。从一字对、二字对、三字对、五字对、七字对到十一字对,声韵协调,朗朗上口。可以得到语音、词汇、修辞、联想、想象的训练。在古代,私塾从幼儿开始这种文学素养的训练。

这种“对仗韵歌”对于写诗、对仗、积累传统文化常识有着不容置疑的作用。殊不知,它其实对我们其他现代杂文(散文、小说等)的创作大有裨益。).比如你要写一篇关于夜晚景色的文章,写星星,你通常想到的词是“星星”和“明月”。背过《都匀歌》的人,看到“疏星浮叶,明月微松”的画面,可能马上会想到疏星、星星、明月、明月。如果你的文章里用了这样的词,意境会不会不一样?

写完了星星和月亮,接下来你想写什么?背过《对句韵歌》的人,可能会从星光和月光中联想到树影和花影,形容为:横枝满枝,细细的影子互相交叉,就像水中的水藻。偶尔会有飞蛾出现,如果有船在水中漂浮。你是怎么想到这个的?因为“对仗歌”中经常出现“光与影”这样的对仗句,所以很自然地把光与影联系在一起。这种押韵思维引起了我们的联想和想象。中国古典文学中的对偶句,如《理翁对韵》、《音律开悟》、《寻梦篇》等,多为意义相关、相反或相近的词语或现象。正是这个特点最容易激发我们的联想和现象力,进而使文章丰富生动。

这些国学经典中运用的修辞也非常生动活泼,值得学习。然而,如此生动的修辞,在其他儿童读物中却很少见到。比如《李翁对云》“尚墨芳春,弱刘党峰穿彩线;前半句把细柳条比作彩色线条,动词“Pi”拟人化。后半句把荷叶堆积的露珠比作盘里捧珍珠,生动传神。重叠式“裙子卷起,佩珊珊”的使用,让我们仿佛看到一个穿着裙子的美女向我们飘来。”刘美华明,颜声浑是笑;宋与白共舞,猿啼啼,大会哀”,“湘竹含烟,玳瑁笼于腰下;秋海棠雨后,泪湿两边胭脂”“山枕半床,明月当空,梦飞塞外;银筝一奏,百花齐放”等等,这样的句子比比皆是。比喻、拟人、叠字、想象等修辞手法运用自然。

没想到,中国典籍中的韵歌也可以这样用。不得不佩服我们的古人,对孩子的小启蒙教育有如此大的智慧;不得不向我们中国的经典致敬。