昨晚睡不着,就出去散步了。路过一家早点铺,才发现还在营业。“晚上做早餐,卖四个童年记忆里的大金刚”是几年前突然在上海刮起的一股浪潮。

各种早餐店半夜开始卖“四大金刚”,从宵夜卖到了早餐。排队的人密密麻麻,要等一个小时,路过的大叔大喊“脑瓦特(坏了)”。

01 |四大金刚到底是什么?

不怪叶叔叔,早餐“四大金刚”在上海人口中并不是什么稀罕事。取而代之的是最常见的馅饼、油条、饭团、豆浆。今天依然是早餐的主打,触手可及。

甚至,连早餐夜都不是什么新鲜事。在上世纪的计划经济时代,车站附近的很多餐馆都是等末班车停了才打烊。所以为了一个大饼,一口豆浆,排队等一个小时,真的很“疯狂”。

糯米卷

在《大金刚四》中,“烂饭团”常简称为“烂饭”,所以有人会误解为“烂年糕”。不过小笼包的包子名气太大了,一不小心就会进四大金刚。但是,无论在老报纸上,还是在老上海人口中,都不会被认出来。

另外,糯米和豆浆是后来才加入的。一开始这两个空位是虎爪和馒头。但是,真的没有证据。同时,解放前的《申报》中既没有“虎爪”也没有其本名“金刚齐家”,所以没有采用。

但是现在,馒头,油炸馒头,馄饨...大家从影响力、知名度等各种角度评选出了各种“新四大金刚”。这两年在上海推广的“上海早餐工程”,其中“上海早餐”的标识是大饼、油条、年糕、豆浆、包子。新四大金刚是什么?一百个人心里有一百个答案。

02 |第四大金刚为什么得名?

很多人会疑惑。既然前四大金刚是这类平民的美食,为什么在上海会被命名为“四大金刚”?不幸的是,利用现有的数据库,没有办法检索这一说法的最早来源。但可以肯定的是,解放前肯定有这些食物,只是没有这个名字。

不如看起源,“四大金刚”的说法来自佛教,是神灵的重要保护神,通常位于净土宗佛寺第一殿两侧。

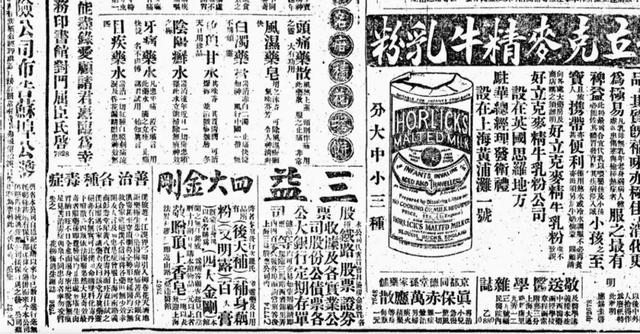

1916年11月11日《申报》的滋补品广告中也有“四大金刚”

所以深受佛教影响的中国人,用四大金刚来形容“四个XX撑起某个领域”是相当自然的。“四大金刚”出现在旧宣言中。其中有描写民国著名网球运动员、民国电影明星甚至汉奸的。

实际上,道教的“四大天王”和佛教的“四大金刚”在历史上逐渐融合为同一个概念。如果提到“四大天王”,你会立刻想到香港的四大巨星。

张学友、刘德华、郭富城、黎明是90年代香港乐坛的基石。大饼、油条、汤圆、豆浆被称为“四大金刚”,因为它们是上海人百年来离不开的早餐基石。

油条的起源据说是人们憎恨秦桧迫害岳飞,并通过油炸一种类似油条的面食来表达他们的愤怒。两根绞在一起代表秦桧和他的妻子,所以油条也被称为“油条”。

炸东西这个名称一直沿用到民国时期,很多地方还在使用“炸鬼/油鬼”这个名称。在北方,油条也叫“锅锅”,所以不要问天津人为什么煎饼果子里没有果子(虽然我知道你们都在装傻)。

油条才是真正的国民早餐,几乎没有城市买不到油条。天津人带煎饼果子,安徽人往里面倒鸡蛋,上海人带煎饼,广东人扔到船粥里。尽管吃法不同,但说“人人都爱油条”一点也不为过。

上海人爱吃油条,《大金刚》里另外三个可以搭档油条。在街上抓一个人说“派”。如果这个人是上海人,这一刻他/她的大脑闭不上嘴,他/她肯定会回说“油条”,就像一个标志。

从1932年到1949年,我在《申报》中随机选取了100篇“油条”的报道,其中86篇还出现了“派”。当时上海文人亲切地称馅饼和油条的关系为“姐妹”。

我甚至怀疑上海后来有了以油条为主的半两粮票,因为半两粮票刚好可以买一根油条。节俭的人回家还能掰,一半蘸酱油,另一半扔泡饭吃。

巷子里的孩子被大人送去用筷子买油条,用筷子穿好带回家是常有的事。偷吃油条两头的尖是另一种常见的景象。回家,“屁股开花”,那是第三个常见的景象。

别开玩笑了:馅饼里的油条是碳水和碳水,油条似乎天生就是和另一种碳水搭档的。不跟馅饼搭档,就跟汤圆搭档。反正米饭和面条,中国的两大主食,总要选一个。

油条放久了会变软。这时候请拿出四大金刚的最后一个——豆浆。冷油条泡热豆浆,这种天造地设的搭配,无论是谁都无法替代。所以连新加坡歌手林俊杰也要唱“我知道你我就像豆浆油条,一起吃才是最好吃的”。

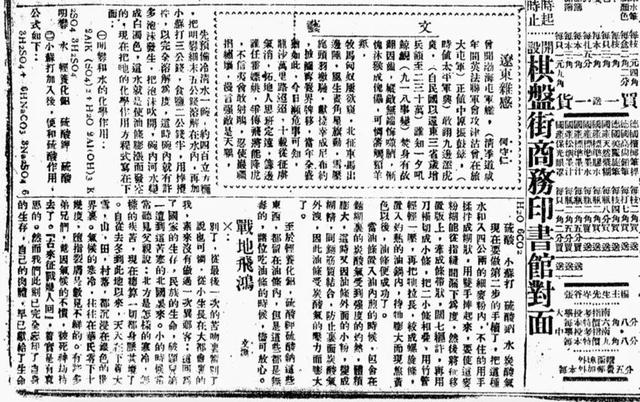

1933年2月24日,《申报》列出了左上油条做法的详细化学配方。

因为油条是民国时期上海最受欢迎的食品之一,在新文化运动中被用来为“赛先生”(即科学)“引路”。申宝多次以“教大家做油条”的名义介绍化学反应,甚至写出详细的化学式,潜移默化地普及化学。

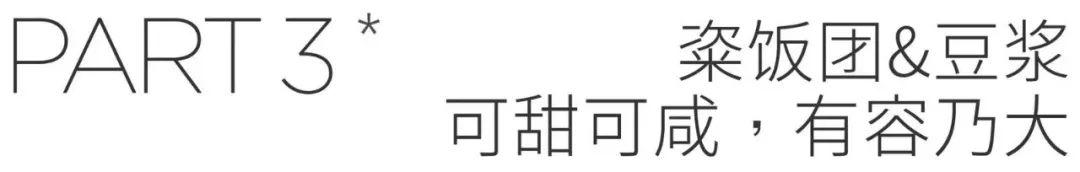

汤圆

汤圆原则上应该是汤圆,因为这个汤圆只有“子”的音,但上海人一定要念“慈”。远的不说,小时候,大概2000年前,经常看到“饭团”的写法。不知道从什么时候开始,写“饭团”越来越统一了。

最早的烂米是放在大木桶里的,现在可以用新鲜的袋子装着吃。所以,就像天津的煎饼果子摊旁边一定有油条摊一样,卖汤圆的老摊子旁边也一定有油条摊。

另外,在旧社会,在这个傻傻的傻逼旁边,经常摆着一摊豆腐粉丝汤。你看,上海人在这里吃早餐就形成了这样一种奇怪的“穷讲究”。馅饼油条油足,所以配豆浆,不油不水;汤圆没多少油水,就配着油豆腐粉丝汤。给自己一个“营养平衡”。

全家福汤圆里面有油条,肉松,蛋黄等全家福汤圆里面有油条,肉松,蛋黄等。

与其他三种相比,汤圆是与时俱进的。最早的汤圆是用油条包裹的,或者是一些白糖和黑西点。现在不同了。榨菜、肉末、咸蛋黄、火腿,甚至卤蛋、香肠、腊肉都可以包。小时候早上有“全家福”,下午2点才饿。

有两种不同的大米,白糯米和血糯。选哪个就选哪个,阿姨从米桶里抓起一巴掌大的米,压平,把食材铺好,卷好,用木棍压好,合上,包好,整个过程很流畅。

豆浆在上海也有甜的和咸的,而且早些年“豆浆”默认为咸豆浆,甜豆浆应该具体描述为“甜豆浆”。这个爱好仅限于部分吴语区和天津。真的不得不感慨,天津作为一个港口城市,在文化和美食上真的和上海有太多的默契。

咸豆奶

当然,喝咸豆浆是一种默契,但是咸豆浆的形式还是不一样的。天津的咸豆浆加了盐,是比较纯正的咸豆浆。吴语区咸豆浆,一般简称咸豆浆,是酱油、油条、紫菜、虾皮、榨菜、葱花(其实吴语区咸豆腐脑也是这个配方)。

咸糊一定要“洗”,所有食材都要放在碗里。卖咸浆的老板用大勺子舀了一勺,然后一边仰着手,豆浆像瀑布一样倾泻而下,久久不散,颇有点成都茶馆的茶艺表演。

甜蛋糕

上海的大饼虽然叫“大”饼,但在我看来并不是特别大。民国时期上海的大饼只有40克左右。结果当时的报纸都是说“早餐要吃大蛋糕,就得吃四五个。”

所以油条配馅饼的吃法,多半是因为当时的馅饼太小了。现在上海卖的大饼200克左右,正好适合当时的“四五饼”。吃一个就可以饱了。

咸蛋糕

饼分咸和甜两种,所以看,别说上海只吃甜的。按照惯例,长的是咸饼,圆的是甜饼。江南人在这一点上是相当聪明的。当一些东西是咸的和甜的,他们会让它看起来不一样。绝对没有错。汤圆也是水滴形的咸,圆的甜。

从起源上看,大饼在大约一百年前被称为“塌饼”,这个名字至今还存在于上海的一些小吃中,比如“草头塌饼”。当时的“崩饼”细分为面盘、菜香、蟹壳黄、瓦浆。

蟹壳黄

蟹壳黄独树一帜,现在也是上海有名的小吃。现在的班超是咸长饼,而菜香是甜圆饼。而瓦聪,只知其名不知其事。这个名字早就在报纸上消失了,只提到了另外三种蛋糕。

馅饼必须是新鲜出炉的。一旦冷却下来,味道依然鲜活,只是口感和香味大打折扣。刚出炉的馅饼被烤得香喷喷的,一口咬下去又脆又脆。情急之下,她不想烫到自己的软腭,一边呼吸热气一边吃了第二口。

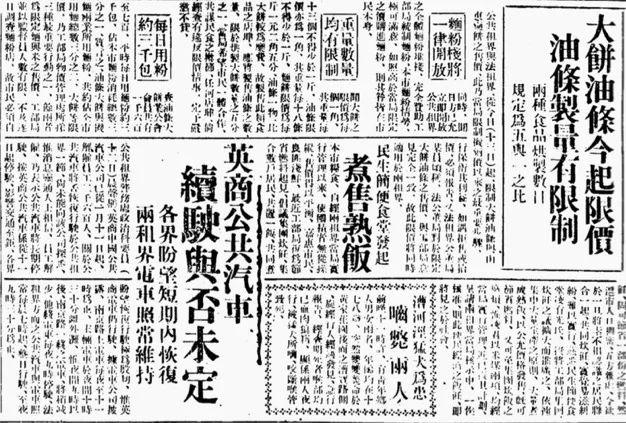

馅饼是大金刚早餐四大基石中的基石。民国时期,馅饼价格的变动直接影响到上海的基本民生,所以馅饼在当时的报纸曝光率最高。

1942年1月13日《申报》右上角是煎饼油条限价通知。

当时上海市政府甚至直接颁布法令,禁止糕点任意涨价,规定糕点的重量标准。比如1942年1月,饼的限价是每块1毛,重量要求是每十三块饼不少于一斤。

但是我们在后来的历史中知道,随着经济的逐渐恶化,无限量印刷金券导致的通货膨胀。馅饼成了那个疯狂时代的见证。

1944年9月,馅饼限价涨到10元一个;1945年7月,大饼限价300元一个;1948年10月,馅饼的限价是8万元一个;到1949年5月,馅饼的价格上限是每个一百万元...

从一毛钱到一百万,除了“神奇”,我真的没有任何形容词了。当时报纸上还写道:“一些贫穷的市民已经对这百万大饼油条感到心有余而力不足,但他们只能对大饼翘首以盼,唉声叹气。”

现在我们生活在一个和平的时代,当我们回顾这段历史的时候,真的会不禁感慨“一茶一饭来之不易”。让我保持清醒的是最近世界发生的巨大变化。

想了想,只能说:“希望世界和平。”

参考资料:

1."四《大金刚与早餐的故事》

2.上海发布。【味道】上海早餐“四大金刚”,你最喜欢哪一个?

3.“四大金刚”变奏

4.沈嘉璐。公交车站旁的美食记忆

5.《姜·魔多的早餐》中的“社会学”

6.1916年至1948年宣言

Text | Taro

图|钟恒

部分图片来源网络