交通不是百忧解。

温韬海科金融樊东城

“有问题就会有答案。”

这是问答社区知乎的新口号,由去年这个时候上市前的“有问题就去知乎”改成的。用户的需求是否得到了充分满足,抛开在纽交所上市291天不谈,到现在已经上线11年的知乎,还在未来发展的道路上苦苦寻找自己的答案。

岁末年初,知乎最近几次跳到行业关注的小高点。

2021年12月20日权威渠道披露知乎因存在法律法规禁止发布或传播信息的问题,多次被北京市网信办处罚后,多家媒体纷纷跟进报道知乎将于2021年12月25日起返港上市的消息。

在不确定性骤然加剧,中概股遭遇重挫,阴霾挥之不去的新形势下,已经连续三个季度亏损的知乎如何应对内部社区氛围疏离、商业模式尴尬等老问题,比以往任何时候都更加迫切,也更加引人关注。

虽然随着用户圈子的不断扩大,社区内容被进一步指责泛化、水化、讲故事、获得感下降,但正是在此基础上,知乎制定了新的规则,对其内容生态对现有用户和潜在用户的附着提出了更高的要求,内容的视频化被放在了极其重要的位置,规范视频社区哔哩哔哩的意图一目了然。

转变的力量来自于它自身的来源。单个市值来看,截至海科财经发稿,哔哩哔哩市值为158.48亿美元,知乎为27.74亿美元。前者是后者的5.71倍。

为此,知乎于2021年12月15日发起了首届高赞共创大赛。所谓共创,即图文创作者和视频创作者合作,共同输出内容。官方数据显示,截至2022年1月5日活动结束,共有超过4000人响应,超过2000条视频提交,超过2亿次播放。作品涵盖了科学、历史、职场、心理学、脑洞等几十个领域和主题。

共创是知乎2021年10月29日的新功能。显然,知乎希望鼓励原本在社区中占据主导地位的图文创作者,将自己的原创内容授权给已经接受知乎委托进行视频呈现的视频创作者,从而逐步提升视频内容在社区中的占比。功能美其名曰“以共同创作者的名义,让好的内容再次被‘观看’”。

相比于邀请头部视频创作者入驻,生产原创的高质量、高热度内容,将社区中已有的成熟图文作品转化为视频无疑更便宜、更快捷。如果不仔细想想,是有原因的,但归根结底,这样的旧改造游戏无异于一夜之间把果园里的苹果变成了梨。当然,想法是美好的,但苹果就是苹果,梨就是梨,光是长得像还不够。

中短视频作为推广新活动的工具早已大行其道,而视频内容提升用户粘性的背后,是知乎对更多流量的渴望,这与知乎目前的收入构成高度相关。

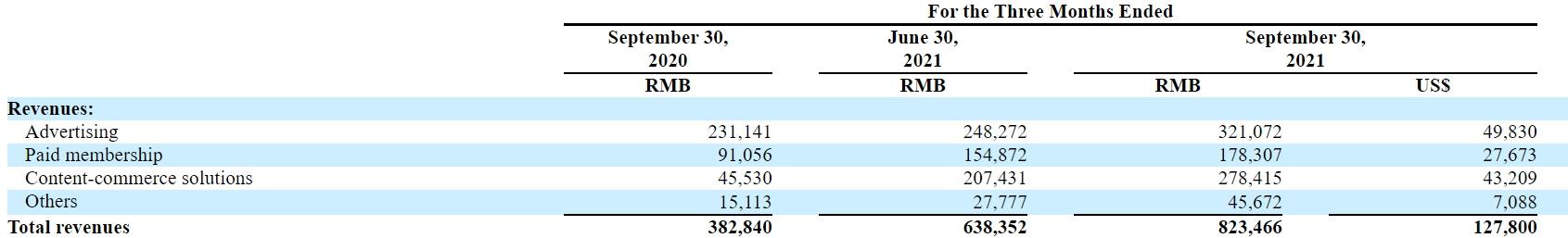

财报显示,2021年第三季度,知乎营收8.235亿元,其中网络广告营收3.211亿元,占比39%;商业内容解决方案业务收入为2.784亿元,占比33.8%;付费会员业务收入1.783亿元,占比21.7%;包括在线教育和电子商务在内的其他创新业务收入4567万元,占比5.5%。

熟悉知乎业务的朋友会知道,网络广告和商业内容解决方案前两位其实都是基于流量的业务,而后者即“知乎plus”其实是深度定制广告,这两类加起来占总营收的72.8%。

流量增速放缓、经济下行等复杂因素,让目前以广告为主要收入的国内互联网平台难以大踏步前进。字节跳动是这样,所有产品月活都超过19亿,月活1.012亿,流动性不如前者的知乎也不例外,投资人需要知乎快速解决。现在,知乎的回答不仅远谈不上性感,早年被公认为自己灵魂的知识社群背景也被杂七杂八的信息大大冲淡,甚至可能是危险的。

自2016年知乎开启商业化进程以来,不断有网络用户对知乎内容的泛化表示嘲讽,包括“水”“黄”之类的段子。

2018年批评的声音会更多。但知乎管理层似乎并不在意这些,或者说他们很清楚这个破圈子可能会带来什么变化,枝节问题无关紧要。正如知乎创始人周源在2018年5月第五届Salt Club大会上所说,知乎正在从一个服务于一些人的知识社区转向一个包容性的内容平台。

知乎早期,包括李开复、马在内的一批精英用户悉数闪现,塑造了其最初作为小知识分子圈子的气质。不像哔哩哔哩的用户扩张更多的是集中在二次元以外的兴趣上,知乎的扩张是针对不同的人群,更准确的说是针对庞大的下沉市场。

同样是在上述盐会发布会上,周源透露,知乎注册用户达到1.6亿,年增长95.12%。用户结构变化很大,大量二三线城市用户加入知乎。知乎2018年世界杯期间在央视投放的广告被指低俗,但两个多月后,知乎的用户盘迅速扩大,新增用户超过4000万,总规模达到2亿。

周源对下沉用户有着浓厚的兴趣,而知乎则在2019年8月明确积极地拥抱了下沉市场,完成了由Aauto Quicker领投、百度跟投的总投资4.34亿美元的F轮融资。

相比于VC机构从财务角度做的投资,Aauto Quicker和百度的钱进入知乎,体现了联恒互相整合的战略思路。周源自告奋勇讲了一个小故事:他之前和苏华去开会,期间发现苏华在用小号刷知乎,而他在用小号刷阿auto更快。

下沉用户的到来迅速改变了知乎的调性。性别情感、政治、经济、军事、致富等。都是热门,社会热点和娱乐新闻经常排在热门榜前列。

从高赞内容的变化轨迹中不难发现社区流行趋势的变化。

2013年3月,用户“hx梁”创建了一个名为“同意1000多个答案”的收藏夹,收录了2011 -2013年发表的较早话题,如“腾讯的核心竞争力是什么”(喜欢3700多个)、“产品经理需要技术吗”、“妹子重要还是自尊重要”等。2014年3月,用户“江湖人称钱雄”创建了一个名为“同意3k之外的答案”的收藏夹,里面收录了“为什么很多年轻人愿意在北京上海广州深圳打拼”“做一个特立独行的人有什么代价?”2019年2月,用户“马宇”创建“3万票过时,这里有10万票收藏夹”,收录了“女生有了男朋友才知道什么”(赞超19万)、“是什么让你在学校出名的?”

情感话题已经成为知乎的一大类别。在知乎上以“结婚”、“离婚”、“男朋友”为关键词搜索,可以看到很多好评的回答。例如,当搜索关键词“结婚”时,在问题“你为什么不想结婚”下,有高达81000个赞成的答案,而在问题“男生真的认为和任何人结婚都一样吗?”,41000名用户称赞了用户的“白松”回答。

当然,这些备受好评的问答,和知乎上曾经的热门话题“你在男朋友/女朋友的手机里发现了什么秘密”比起来,根本不算什么。目前后者已经吸引了超过52000名用户的关注,有一位用户关于自己情感经历的回答获得了超过40万的赞,这在知乎上并不多见。

知乎上的热门内容涵盖了年轻用户对情感、成长、财富、社会等诸多问题的普遍困惑。这也成为了知乎目前的特点之一。与其说是知乎选择了这个群体,不如说是这些人生迷茫的年轻人选择了知乎。

社区氛围的变化有多方面的影响。

一批老用户正在逃离。豆瓣、微博等社交媒体上也不乏这样的讨论。这些老用户认为知乎的知识价值越来越薄,但情感导向和鸡汤答案大受追捧,让他们失去了刷知乎的冲动。

另一批老用户没有逃脱,但账号几乎处于休眠状态。他们认为现在的知乎就是一个工具,只有需要了解一些相关的问题,比如医疗、法律,才会打开知乎,直奔搜索框。对于这群用户来说,知乎只是百度的一种不同形式。

在广告模式初步建立的同时,知乎也花了很多精力尝试增值付费产品,包括开发头部大V的商业价值。

2016年4月,知乎推出原生广告系统,增值产品推出有价值的Live、知乎书店等。

2018年初,知乎将知乎live和知乎书店整合为知识市场。同年5月,知乎市场升级为知乎大学,增加读书会、私人课堂等产品。7个月后,2018年12月,周源向全体员工发函,调整公司组织架构。调整后的知乎分为前、中、后端。前端由社区内容事业部、会员事业部和商业广告事业部组成,中端由社区业务平台和技术中间平台组成,后端是包括财务和法务在内的战略发展部和能力中心。至此,知乎的商业模式基本完成。

在过去的几年里,知乎在知识市场上有过很多动作,但是每一款产品单独进行的时候战绩都不能说是亮眼。直到现在,还没有一款产品能够独当一面,但是整合了多种知识付费产品的会员制正在逐渐打通。2019年3月,知乎推出全站付费会员体系。

但知乎靠什么持续吸引用户付费,一直是个问题。

基于社群的特点,变现大V知识看似顺理成章,胜券在握,实际进展却不如预期。

各种媒体报道了供应方面的困难。

电竞大V刘晓静在2019年2月接受界面新闻采访时表示,拒绝知乎邀请开设直播课程。最主要的原因是他认为自己在具体课题上没有完整的知识体系,不具备将经验整理成课程的能力。况且他以为很多大V在这方面都和他一样,甚至比那些感情用事和开玩笑的还不如。

在消费者方面,反馈平平。看免费文章没问题。一旦收费了,用户得不到系统化的内容,用户就会觉得钱浪费了,口碑无从谈起,更谈不上复购。

知乎用户韩笑告诉海科财经,2016年和2017年,他经常为知乎Live付费。在他看来,个人成长直播的主讲人一般输出的鸡汤比较多,感觉自己的文章都是总结或者补充了一些例子;计算机专业技能课程比较有帮助,因为这些课程往往比较系统,有经验的演讲者会举很多例子,但缺点是难以持续。“一个老师精通的直播课程可能有好几种。其实从前景、技术、实践各方面谈一个行业都差不多。”

直播产品主要集中在具有专业输出能力的高精尖知识大V,但最终输出结果难以规模化和可持续,成为知识市场难以发展壮大的重要原因。

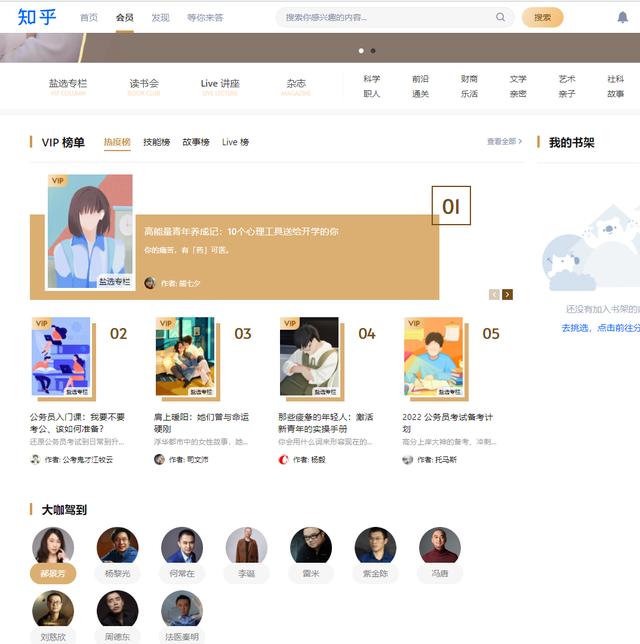

知乎的会员内容主要有盐专栏、电子书、杂志、现场讲座等。其中,专栏和电子书是现在的热门产品。

在哔哩哔哩很受欢迎的法学专业学生罗翔在知乎上拥有189万粉丝,他将自己的课堂笔记做成专栏。现在罗翔已经在知乎上建立了三个专栏和两本电子书。除了法律内容,知乎上比较热门的栏目还有心理、历史、医疗等等。但是,从用户的评论数量来看,这些专栏不如故事或网络文章受欢迎。

在知乎会员界面中,“读故事”排在“增长知识”之前。流行故事里,很多内容都是一两千买家评价的。一本名为《暧昧失温》的现代言情小说于2021年8月出版,已有超过7000名会员评价。在知识一栏,两三位数的买家评论是常态,一两千的买家评论已经相当受欢迎了。罗翔的“圈子正义”栏目有2000多条买家评论,是他评论数量最多的三个栏目之一,也是知乎上最顶尖的知识栏目之一。

财报显示,2021年第三季度,知乎平均月付费用户为550万,占同期知乎1.012亿总月活的5.43%。根据用户评价,有相当比例的付费会员是来阅读网络文章的。“分享你刚编的故事”曾经是一个妥妥的贬义词,而现在,知乎将其发扬光大,甚至让它成为会员价值的一部分。

从拒绝用户编故事到接受并鼓励用户创作故事,知乎只用了近一年的时间。

2019年初,知乎又出现了一个大V航班。这次的领导是“兔子撕鸡”。当时创作者告诉界面新闻,2018年底,他曾与知乎沟通,希望他的《故事贩卖机》栏目能得到支持,但没有得到。他发出跳槽公告后,两个小时就聚集了200多个知乎大V。

这至少说明在2018年底之前,知乎并不重视甚至排斥故事作品。然而,智虎很快改变了态度。标志性事件是2019年11月由知乎发起的名为“体验故事”的征文大赛,知乎由此正式涉足网络文学领域。

这并不是单纯为了迎合“兔子撕鸡”等创作者的单方面主张,而是要正视社区用户的需求。知乎管理团队喜不喜欢已经不那么重要了,但是破圈之后用户喜欢就很重要了。既然破圈的核心目的是商业化,而故事化的网文可以带来更多的流量,实现更好的商业化,收取费用,何乐而不为呢?

网站的上线是知乎众多拓展动作的代表。是知乎的自我说服,也是知乎对早先立场的放弃。这让知乎产品对于用户来说越来越碎片化:我在知乎做什么?

最终还是要看平台用什么来留住用户,是走强调广告还是增值服务的路线。

哔哩哔哩和知乎有很多不同之处。最直观的一点是,哔哩哔哩有大量真正热爱哔哩哔哩的用户。他们愿意通过付费的方式为它提供动力,但是知乎的用户真的爱知道吗?相比较而言,知乎更接近于一个信息平台。

财报显示,2021年第三季度,哔哩哔哩直播及主要会员增值服务收入19.1亿元,同比增长95.1%,占总收入的36.7%,是其最大的收入来源;前面说过,知乎最大的收入来源是广义广告,必然要发力流量,方式方法会考验管理团队的判断力和交易水平。

在这里,还需要提到平台用户心智的极端重要性,这不是一朝一夕可以做到的。它们经常被炖很长时间。

以视频内容为例。在这方面,知乎和微博可能有相似之处:用户登录微博的主要目的是看热搜和评论。视频内容让微博看起来更时尚,但永远不能成为用户使用微博的主要原因。

知乎首先需要回答两个问题:如果用户想通过刷视频来消磨时间,为什么不更快的打开娱乐性更强的Tik Tok Aauto;如果用户想看有趣有用的知识视频,为什么不选择哔哩哔哩呢?

这不是关于可能性的问题,而是用户先入为主的认知会大大延缓预期效果的达成,甚至会让这些努力对于一些老用户来说是徒劳的。

当然,知乎的价值在不同时期因用户而异。对于2011年1月-2013年3月受邀注册的最早用户来说,这是一个扩大的精英交流群,大家各有所长,互相启发。对于知乎2013年3月向公众开放注册后接触到平台的用户来说,可以开阔眼界,拓宽知识面。对于2019年底以来第一次认识知乎的用户来说,这可能是一个他们感受成功、情感故事、娱乐八卦等各种话题的嘈杂广场。

内容的泛化是知乎的主动路径选择,因为需要流量,打破圈子,满足打破圈子后新用户的新需求。就此,也有知乎和Tik Tok的对比:两者都想不断扩大用户规模,为不同的用户群体提供感兴趣的内容,同时在这个过程中尽力提高用户粘性,发展广告模式。只是知乎和Tik Tok、微博在娱乐功能上还有很大差距。

如果把知乎拿来消费,知乎不能上瘾,不仅不能上瘾,其以深度图形为核心优势的内容体系,足以劝阻每一个试图把知乎作为消遣工具的用户。如果把知乎看做一个学习产品,会发现它的知识密度严重不足,内容良莠不齐,学习效率很低。

这使得知乎的两大商业化方向,即广告和会员,形成了矛盾的发展趋势:用户要想消费更多的广告,就必须提供更多能消磨时间的娱乐内容;用户要想购买更多的会员,就要大力营造安静、专业的社区学习氛围,避免娱乐内容的干扰,同时为知识型V创造更有利的发展环境,让他们获得更好的收益。

现在知乎已经是情感内容、付费网页内容、知识产品的大杂烩。左边是娱乐的Tik Tok,右边是知识型的哔哩哔哩。用户规模和用户粘性明显低于对手知乎,很难成为任何人。