人们可能会认为高利贷是现代社会的产物,其实不然。回顾中国历史,会发现元代高利贷非常发达,当时称高利贷为“沃托钱”。这种高利贷现象甚至影响了当时社会经济的长远发展。只是封建社会一直坚持“重农抑商”的政策,使得“高利贷”没有用。但是,元代高利贷的严重程度超出了人们的想象。那么元代的“卧陀前”是怎么形成的呢?是什么让它对元朝产生了深远的经济影响?

元朝“高利贷”的产生

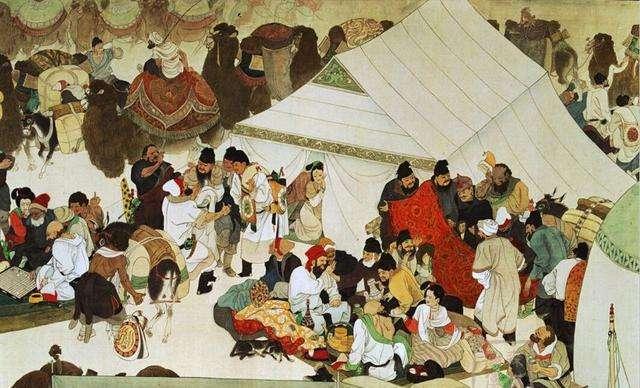

窝拓钱虽然是元代的高利贷,但和当前社会的高利贷还是有一定差距的。所以,读者首先要知道的是“卧托钱”的由来。“卧陀”这个词不是一个中文词。从翁杜鉴写的《卧陀杂考》可以看出“卧陀”原是突厥语,有“伴侣”、“共”的意思。在伊朗语系的方言中,“沃托”一词指的是商人群体。这个词最早传入蒙古是在成吉思汗挑选回鹘商人洽谈贸易事宜的时候。随着元朝的建立,蒙古人把那些借钱做生意的穆斯林商人称为“卧陀”,这种商业活动在中原地区流传开来,并在元朝发展成为一种特殊的商业活动。

元朝时期,上至皇帝,下至王公嫔妃,都向穆斯林商人行贿。他们让这些商人借高利贷收利息,他们乐此不疲。这一现象在《新元朝史》中有所记载。因为这笔钱的本金来自皇室贵族,所以这笔钱又叫“沃陀官钱”,又叫“羔羊利息”。其实总的来说是元代的一种高利贷。但是,古代的高利贷最早也不是起源于元代。早在周朝,具有救助功能的借贷活动就已经存在。但到了春秋时期,一向用于救济百姓的贷款,却变成了封建上层阶级为自己赚取高额利润的社交活动。特别是从先秦到宋代,高利贷越来越猖獗。

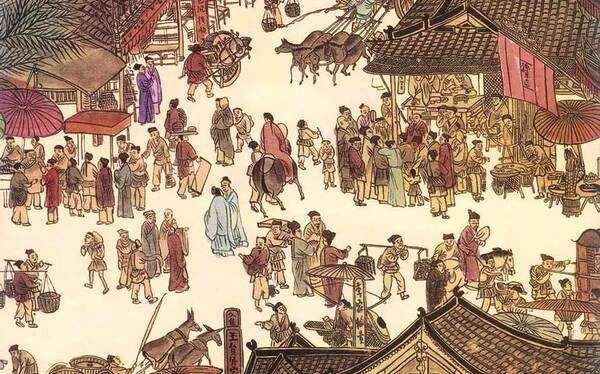

另外,在蒙古人进入中原之前,就已经保存了“卧陀前”的说法;当元朝统治者一天比一天把农业经营放在同样重要的位置时,高利贷更加猖獗。这种现象在元杂剧中经常体现。中国四大悲剧之一的袁就有这样一幕。窦娥的父亲窦向蔡婆借了二十两银子。一年后,他想归还40两银子,但窦仍然无法偿还。后来,他不得不把自己7岁的女儿窦娥送给蔡婆做童养媳,以满足这40两银子。元杂剧中,这些因为借了“高利贷”而无力偿还的故事人物,只能被逼婚,卖身为奴,甚至以家破人亡而告终,足以说明“游钱”对元杂剧人民的巨大危害。

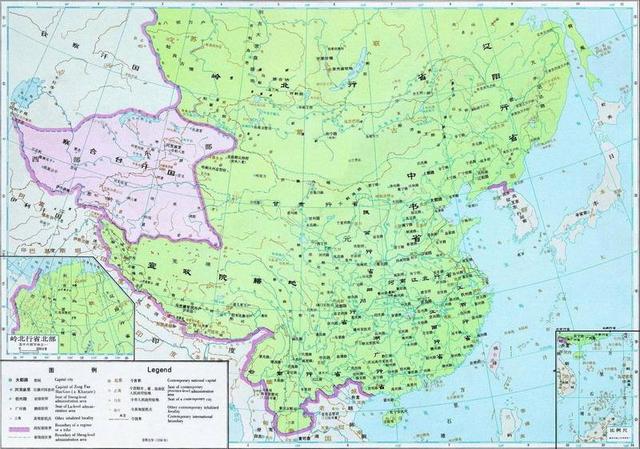

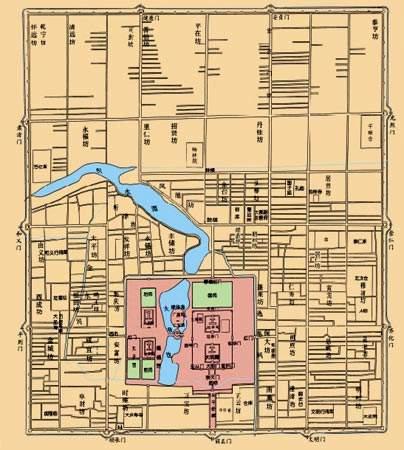

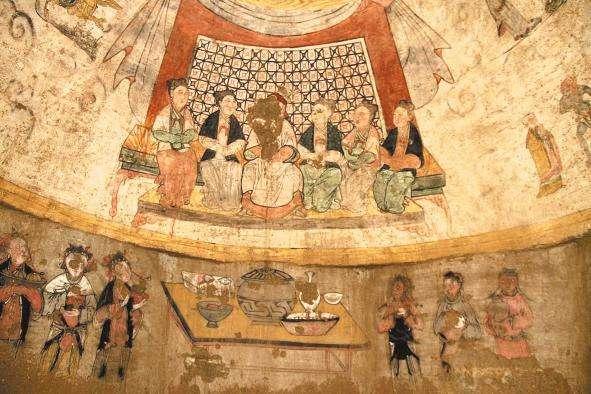

“斡脱钱”的危害其实古代高利贷在各个朝代都不鲜见。为什么在元代发展得如此繁荣?这与蒙元政权建立后,皇室贵族为自己谋取利益有关。这些入主中原的蒙古贵族虽然大力推销商业,但他们对经商一窍不通,追求的是巨额财富和奢华生活。在当时,元代贵族的奢华生活是常人难以想象的。元大都的宫殿之豪华,让当时到达中国的凯尔波罗大吃一惊。他还在日记中写道,在元大都的宫殿房间里,到处都是灿烂夺目的艺术品。要满足这种生活,必然需要大量的金钱。

蒙古贵族为了给自己赚取高额利润,把获取财富的方式转移到了穆斯林商人身上。这些精于经商的“沃托”,自然成为蒙古人可以依靠的最佳对象。毕竟早在成吉思汗时期,商人就已经有了出去经商的资本和资格,这在元朝是被普遍接受的,甚至形成了一种传统。“沃托”受到蒙古贵族的信任,可以轻而易举地拿到国库资本,然后放手经营。这些非常善于经商的穆斯林商人在元朝占据了重要地位。元朝为了扶持“卧陀”的商业活动,为他们制定了许多优惠政策,如免除赋税和关税等,甚至还专门设立了“元卧陀总局”,以保证他们商业活动的合法化。

这样一来,这些“窝陀”的身份就比较特殊了。毕竟这些高利贷都是给元朝统治者的。他们为蒙古政权效力,让他们非常懂得做生意,但也学会了蒙古上层统治者的掠夺方式,因为这样可以更快的拿到钱。更有甚者,这些高利贷者享有政治特权,有的还是朝廷的高官。因此,官商勾结必然导致无法无天。

“斡脱钱”带领元朝,走向灭亡

虽然在一定程度上,元代沃陀货币适应了商品经济和货币发展的需要,甚至促进了商品经济的发展,但其造成的危害是巨大的。根据元朝史书上的记载,借钱的人每年的利息会翻倍,如果第二年还不上,连本带利又会翻倍。

这样,只是说明如果一个人只借一两银子,10年后,他欠的银子就达到1024两。他借的越多,要承担的高利贷就越重。最后导致:“把老婆儿子卖了还不够。”

(感谢阅读,图片来自网络。如有侵权,请联系删除)

参考资料:

论元代的卧陀钱

论元杂剧中的“卧陀前”