文/访谈

编辑/林子尧

1955年,我从长春保密学校毕业后,回到家乡许昌杜宝祥,应同学邀请看了一部电影《在那遥远的地方》。

20岁的杜宝祥记得,电影里,牧场被微风吹得波纹起伏,像一张巨大的绿色毯子落在山川上,连着青海湖尽头的地平线。雪山上传来的刺骨寒意似乎溢出了屏幕。电影中关于青海牧区的一切都触动了他的心。在电影的结尾,他已经学会了哼唱“愿她的鞭子轻轻抽打我”。

第二天,他一个人悄悄去见了另一个。他似乎发现了一个陌生而遥远的飞地。他能自己去这个新世界吗?你会遇到另一个牧羊女卓玛吗?可预见的生活能否变成另一番景象?

正好,那段时间有几个西北省份的干部来学校招生,其中一个是青海果洛的。干部说:“果洛这个地方你肯定不知道,但只要我告诉你黄河的源头,你就明白了。它发源于果洛高原中心,是文成公主进藏与迎接她的松赞干布相会的吉祥之地。”

这是一片贫瘠的处女地,千百年来不为外界所知。自1952年西北军政委员会第一次在这里建立人民政府后,至今仍有76000多平方公里的山川和牧民处于奴隶社会。

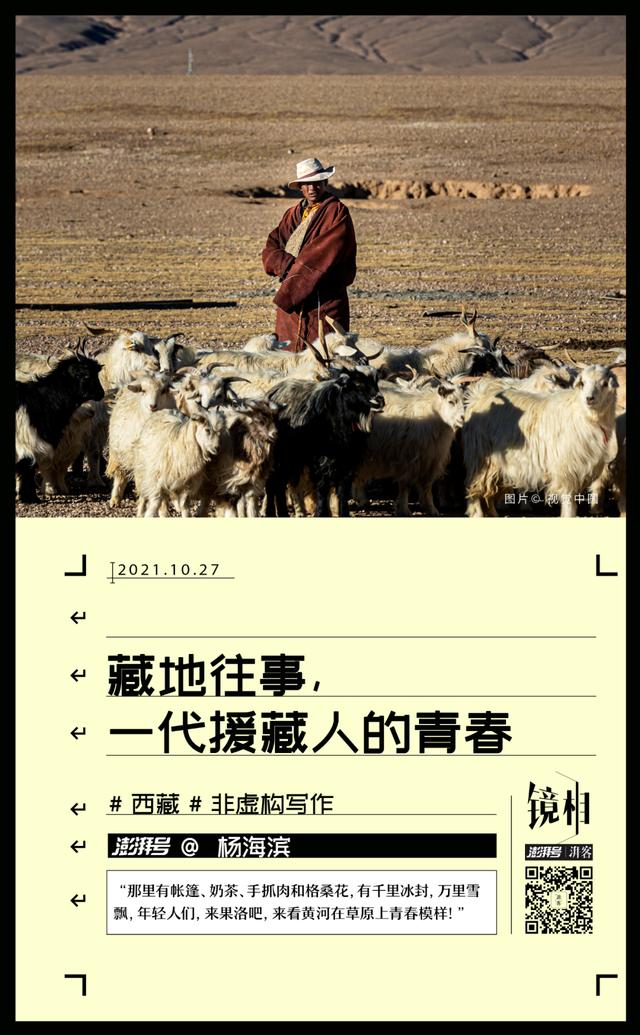

“有帐篷,有奶茶,有手抓肉,有格桑花,有千里冰,有千里雪。年轻人,来果洛看看草原上黄河的青春吧!”

触动杜宝祥内心的,不止是这句慷慨陈词。自从他上学以来,家里投入了他所有的财产,甚至还向亲戚借了很多外债,所以他初中顺利毕业,考上了长春。去青海,工资肯定比内地高很多,还能早点还清债务,回馈父母。

理想和现实,在那一刻,奇妙地重合了。于是,他的人生轨迹开始向“果洛”这个陌生的词转移。

从长春坐火车到兰州,再到西宁,六天。坐进“Gass”卡车的后备箱,从西宁到亚洲广袤无垠的腹地麦基,历时三天。走进果洛花了九天时间。那时候,他不会想到,他的同伴来了又走,他却在这里呆了21年。

21年后的他,就像一个土生土长的果洛牧羊人:脸上乌黑油亮,锐利明亮的紫外线让他的眼睛聚集了小溪般的皱纹,但因为紫外线的洗礼,他的眼睛比以前更明亮了。他总是戴着藏民特有的狐皮帽,穿着藏袍,骑着单位配发的大白马。整天不喝奶茶和不喝水一样难受,更别说吃帐篷里手抓饭拌的冷羊肉了。

就是不说话,秀出河南许昌的声音,也没人能知道这是假藏。

83岁生日时,他特意给儿子写了一份遗嘱,要求百年后骨灰分成三份,分别撒在玛多黄河源头、麦基黄河角、果洛张方圆黄河渡口。就像当年一样,他把青春像草籽一样撒在这里。

循着他的经历,我追溯到第一代援藏人的故事,那里芳草萋萋,白云遍地。

杜宝祥的遗嘱,百年后,撒在果洛大地上的骨灰

疾病和祈祷

1969年夏天的一天,7月,杜宝祥和他的藏族同事肖洛周到达日县最偏远的桑日玛畜牧站定居(下乡)。当他们离开吉尔吉斯斯坦的时候,天还是黑的,然后他们在广阔的草原上走了一天,没有看到一个牧羊人或者帐篷。他们直到晚上饿了才遇到一个孤零零的帐篷,这里离畜牧点还有几十公里。经过讨论,他们决定在这里过夜,等到第二天早上。

主人名叫达吉,带着妻子和孩子。他们热情地为他们准备了奶茶、巴赞和手抓肉。在草原上,只要藏族牧民看到汉族干部下乡,都会热情地为他们提供食宿。一是他们知道汉族干部下来帮助他们搞畜牧业生产建设,二是和他们民族好客的传统有关。但不知何故,今天晚上零点过后,杜宝祥的肚子痛得直冒汗,醒了过来。然后他走出帐篷,蹲在草地上解手。他拉出了一滩血,但还是很痛。回到帐篷,他想坚持到天亮去牧点看病,可是疼痛像河水的波涛一样一波接着一波,甚至更厉害,他忍不住在地板上大声呻吟。

这个声音惊动了大吉家族的四名成员。他们都从地板上站起来,点燃了酥油灯。他们围着他问:“怎么了?”

两位老人不停地“啧啧”——这是西藏人民的同情心。女孩怜悯的看着他,让他害羞的不敢抬头。

老奶奶用藏语叫姑娘在帐篷中间的炉子里点上牛粪火,把酥油和曲拉(奶渣)红糖混合在一起煮了一大碗汤。达尔杰老奶奶说,这是藏民治胃痛最好的偏方,喝了就好了。

他一口气喝完了那碗汤,但是没有效果。还是疼得他满地打滚,然后又跑到帐篷外面拉了几次血,让他害怕。他知道,在没有医生的草原上,这种莫名的疼痛随时可能要了他的命。去年,他的一个同事因为肚子疼,没有医生,死在了草原上。

老马达和他的妻子、儿子和女儿商量该怎么办。最后,她决定让儿子和小罗周马上骑到60公里外的曼巴蛇(藏医),没有曼巴蛇就带点药回来。

杜翔心里清楚,麦基草原是无人居住的。如果部队没有补给,他就算能到赤脚医生的帐篷,来回也要走七八个小时。如果他去乡卫生院多呆一天,这次可能就没命了。但他不想死,恳切地希望他们能从公社叫一个医生来。他心里感激老太太的决定,看着他们骑上马,在黑暗中疾驰而去,这给了他很多安慰。

他们走后,两位老人轮流让杜宝香枕在他们腿上,尤其是达尔杰老太太,像抱婴儿一样把他抱在怀里,用半藏的半汉话安慰他,还不时用颤抖的手捧着小碗,给他喂红糖茶,揉他的肚子,让他热泪盈眶。

这使他想起了他的母亲。我生病的时候,妈妈就这样温柔地抱着他。我没想到会在果洛高原的麦基草原深处遇到一位素未谋面的老太太。

我妈的女儿才十五六岁,是个很漂亮的古唐古民族的姑娘。她见他一直在哭,就好心的蹲在他身边叫他阿武(藏族兄弟),说你要挺住,等他们回来你就好了。他想起了几年前在长春看电影的藏族牧羊女卓玛,突然收到了她的温暖,感激地对她笑了笑。

就这样,直到第二天下午六点,两个男生才疲惫地回来。他们还真没找到赤脚医生,然后都去了乡卫生所。镇卫生所只有一个医生在治疗其他几个牧羊人,所以他们脱不了身。他们别无选择,只能吃止痛药,马不停蹄地开车去帐篷。本来两天的行程,他们用了不到24小时。

杜宝祥吃了药后,疼痛稍微止住了。小罗周怕睡大觉,他想马上骑马去乡卫生院。达尔杰老太太扶着杜宝香上了马,姑娘把一袋煮好的蕨麻塞到他怀里,说路上饿了就饿。他又感动得流泪了。

站在余辉中,母亲不停地挥动着她苍老的手,不顾禁忌地抖动着嘴唇,反复念叨着“米米·米米”的咒语。当时资本主义正在被打破,草原也不例外。但不管这些,她还是虔诚地为他祈祷。

杜翔坐在马背上,脸上流下了泪水。走了几公里回头看,还能看到一个身影在帐篷前盯着他们。突然,他又一次看到巨大的白云冻结在他们的头上,像一朵盛开的格桑花。

20世纪70年代,杜宝祥骑马下乡

饥饿和食物

60年代初的果洛,体会最深的就是饥饿。天空辽阔,人们的政府感被无限放大,饥饿如潮水般在体内涌动。

1959年初,杜宝祥从州委调到同德县八滩。总共有40多人。24岁,食量大的时候,正常供应的食物根本不够,每天在饥饿中扑腾。

按照野战部的规定,公认的吃得多的“大肚子”可以写申请,向组织要求每月15斤补助粮。厂长在新建的土坯房里组织大家,面对面挑选“大肚子”的人。

粮食补贴的不是大米,不是面粉,也不是一种叫“甘蓝”的十字花科植物的根,这种植物原本是作为牛羊的饲料,现在却成了救命的宝贝。

杜宝祥是有目共睹的“大肚子”。半夜因为饿得睡不着,他会咬着床下的被子角,一点一点慢慢啃棉花。干棉花不好吃的时候,他嚼半天,然后喝一口早准备好的凉开水。时间长了,所有的棉花都吃光了,被子上只剩下一层布。在零下30度的高原上,他只能钻到同事的被窝里取暖。

但在“大肚子”大赛中,许昌老乡王文禄提出了激烈的反对意见,说他比杜宝祥大两岁,肚子更大,需要更多的食物,两人为了谁的肚子更大而争吵,连父母都骂他。

最后,杜宝祥成功入选“大肚子”,可以额外获得15斤块根。但这种补贴并不稳定:“大肚子”一月份评,下个月开始新一轮的比赛,谁的肚子更大还不确定。

在那个年代,只有吃的才配得上斤斤计较的最高标准:油田的杜宝祥去食堂做饭,站在他面前的王文禄拿到的馒头,有一大半馒头皮粘在另一个馒头上,但厨师把粘了皮的馒头给了他。他觉得自己吃了大亏,大声质问厨师为什么不公平,想拿回那半层馒头皮。他和占了便宜的王文禄先大吵了一架,紧接着又大吵了一架——但在大吵之前,两个人心照不宣地把饭碗交到了手里,只差掐在一个地方了。

不久,王文禄离婚的消息传来。原来,这对夫妇一起在食堂吃饭,但王文禄总是每顿饭吃大部分,只给妻子留几口。妻子觉得丈夫自私,决心和他分开吃饭,回宿舍一个人吃。我宁愿把它锁在抽屉里,等到我饿了。王文别无选择,只能每天吃半饱。到了宿舍,老婆睡觉了,他就打地铺。两个人因为一顿饭彻底“削座”。

饥饿的岁月里,“爱情”的记忆仿佛被蒸出了水,被洗去了轻浮。而是像沙滩上的小草一样干枯而顽强,与贫穷、苦难与责任、饮食与生活有关。

达日县海拔高,生孩子成了一件更加困难的事情。他老婆生完宝宝,坐月子的那一个月,一个鸡蛋都没吃,更别说鸡汤红糖之类的补品了,当然也没有奶喂宝宝。

他觉得对不起妻子,就厚颜无耻地找了达里的一个农场请假,背着行军水壶,骑着自行车去20多公里外的农场挤奶。

那是二十多公里没有路的草原,他艰难地骑着自行车朝着某个不确定的方向前进。大概10公里左右的距离,一不留神连车带人都陷进了伪装成草丛的沼泽里,直到陷进去一大半车轮他才反应过来。他在沼泽里快速蹬着车身,抓着身后的草。可惜他用力过猛,把草弄断了,人和车又掉进了沼泽里。

冷水让他有些抽筋,头皮发麻。趁泥巴没注意,他转身又抓了一撮又软又韧的草,然后用均匀的力慢慢爬上坚实的草地。

他从一个同事那里借了自行车。一旦陷入沼泽,他将无法偿还“巨款”,但他无法将它捞出来,所以他在草地上寻找捕鱼工具。寒风中湿漉漉的衣服让他瑟瑟发抖。最后,当他看到远处一个巨大的风化白牦牛角时,他用它的钩子钩住自行车横梁,把它拉了起来。试了两三次后,他把它捞了起来。

绕过沼泽,他继续向车向前推进。

河流就像草原的神经。每次面对河水,他只能脱下裤子,套上自行车,把自行车举过头顶,顺流而下。当他到达河中央时,水已经淹没了他的肚子。高原上所有的河流都是雪山融化的雪水,刺骨的寒冷,他脚下的鹅卵石被河水交错着,漂浮在水中。

就在他绝望的时候,他从农场开出了一辆卡车。司机把卡车直接开进了河里。他站在踏板上,看了看自行车的位置,跳进河里捞了起来。在卡车的帮助下,他安全着陆了。

杜宝祥带着两斤牛奶回到家时已是黄昏。看着妻子咕噜咕噜地喝下牛奶,他终于坐下了。

危险和逃生

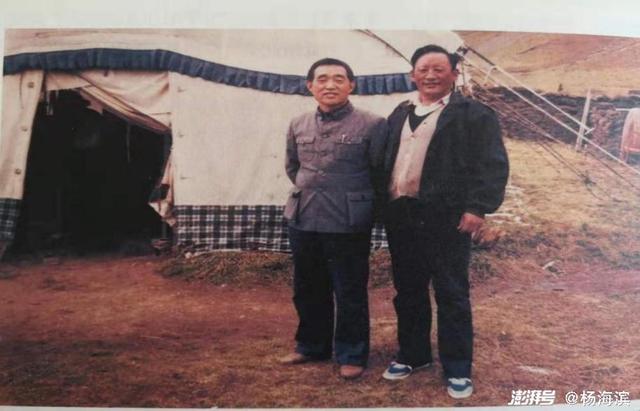

杜宝祥(左)和1992年的西藏干部

果洛40周年庆典中的帐篷城

杜翔不止一次濒临死亡。

有一次,他和同伴王文禄骑到一个畜牧点下帐篷,一前一后沿着黄河边,右侧凹进了山中。不知道什么年代出现了无数不到一尺宽的s弯小路,左边是咆哮的黄河,只要往下看就头晕目眩。

他们仔细观察前方,马蹄踏在石板路上的声音淹没在黄河咆哮的声音中。如果你不注意把身体抬起来,你的头就会撞到悬崖。两个人只能勒紧脖子,夹着马肚子往前走,生怕马掉进黄河里万劫不复。

在马背上,杜翔眯着眼睛看着黄河,几米深,40米宽,在数百米深的悬崖下。母亲河不像图中的温柔,像一把锋利明亮的刀刃,劈开了天空和大地。

他颤抖着对王文禄说:“我们下马走路吧。”

“你得会下马!”王文应该到了。

直到这时,杜宝祥才清楚地看到,他脚下的小路已经容不得再站一个人了。如果他从马上跳下来,他肯定会和他的马一起掉进黄河。

他甚至试图控制自己的心跳,但我担心它会破坏道路。但其中一个人没注意,被上面凸出的石头绊倒了。他猛地把身体压在马背上,马吓了一跳。他捡起凿子,从马背上摔下来,直滚到悬崖边。

幸亏他反应快,用手抓住了马蹄铁,但整个人却悬在悬崖下的空里,脚下是汹涌的黄河水。

马铜人,知道自己抓着它的脚,站着不动,抬起头来,来回摇着,像是在向主人求救。最后,当王文禄听说了马嘶的事,他抬起头来,很害怕。他用颤抖的声音在后面喊道:“嘟-宝-香-抓-紧-马蹄,我-来-拉-你!”

他从马鞍上爬到马脖子上,把自己吊在小路上,爬到杜宝祥的马肚子下面,来到他面前,抓住他颤抖的手。当杜宝祥跳起来的时候,习惯性的力量差点把王文禄拉下悬崖。

当杜宝祥最后跳上凹进山中的小路时,脸色苍白,嘴唇颤抖,说不出一句完整的话。他用了半个小时的时间,手脚并用爬了几十米,慢慢躺在稍微宽一点的路上。

背面是藏区的白天,风在耳边呼啸,仿佛天上地下,除了风声没有任何声音。

对于杜宝祥来说,这种危险的人生经历,在他21岁的果洛草原已经遭遇过多次。他是幸运儿之一,总能激发出他难以想象的求生本能,化险为夷。

他的几个同事遭遇了厄运。其中就有来果洛一年的刘和平,早上骑马离开麦基前还跟他打招呼,晚上听说他没摸到草原上的冰川就淹死了。同事冀涛骑着马在去帐的路上,被一只棕熊袭击,他的坐骑吓坏了。他在旷野的风中被一匹野马拖死了。来到果洛的张,也没能躲过土匪射出的子弹,在调解部落纠纷时,在草原上洒下了鲜血...

这里是果洛,第一代拓荒者在最好的岁月来到这里。在果洛生活了21年后,他终于想离开这里了。但他并不是真的想离开。由于长期生活在高海拔地区,爱人全身浮肿,身体任何一个部位一按就露出一个坑,需要很长时间才能恢复原状。有一次,西宁的心脏病专家劝她,要想活,就不能再在果洛生活了。另一个是女儿高原反应,缺氧死了一次,他被这些无法解决的问题压迫着,不得不调回西宁。今年是

离开达日县之前,该告别的人已经告别了,但还有一个人骑了一天的马,从草原上的畜牧点到了县城的洛州——这是杜宝祥多年的牧羊朋友,多次住在他的帐篷里为他送行。他已经三天喝了三次了,他也三天回应了三次。作为一个县委书记,他很自律,但当他要告别果洛和那些牧羊人的时候,他依然强迫自己,也开启了长达21年的纪律。他第一次主动喝酒,其中罗周邀他喝了三次酩酊大醉,差点要了他的命。别人以为他终于离开了果洛,但只有他自己知道,他是在用这种方式告别。

那天早上6点,他离开的时候,天还没有完全亮。罗周已经在县委家属院门口等他了。他仍然举着酒杯说:“我的中国兄弟们,你们为草原所做的一切,我们都会铭记在心。祝你好运,扎西德勒...

当杜宝祥独自一人骑马穿越草原时,他知道那不仅是自己的果洛,也是藏族同胞的果洛,,,张,...所有的人。

*部分人物为化名。

操作/杨雪婷