图片:视觉中国

刷到与浏览信息相关的信息;接收与购买的商品相关的建议;甚至有的用户发现广告都是自己感兴趣的方面,都是算法推荐造成的。但是,从3月15日起,用户可以决定是否希望被推荐。

据不完全统计,截至3月15日,Tik Tok、微信、淘宝、百度、大众点评、微博、小红书等都推出了算法关闭按钮,允许用户在后台一键关闭“个性化推荐”。

但目前大部分app都把“个性化推荐”关闭按钮埋得很深,一般在隐私和广告相关的设置选项里都能找到。比如微信可以在后台打开设置,输入个人信息和权限,然后点击个性化广告管理,关闭个性化广告。

该页面的提示信息显示,如果您不想接收个性化广告服务,可以点击相关按钮关闭管理。如果你选择关闭,你看到的广告数量不会减少,但是这款产品将不再向你展示个性化广告,你看到的广告可能与你的部分号码关联度较低。

值得注意的是,淘宝相关负责人也表示,关闭兴趣推送广告后,用户看到的广告数量不会发生变化,可能是自己不感兴趣的广告。

此外,微信、大众点评等app列出“个人信息收集清单”,告诉消费者自己收集了哪些信息,如何使用。

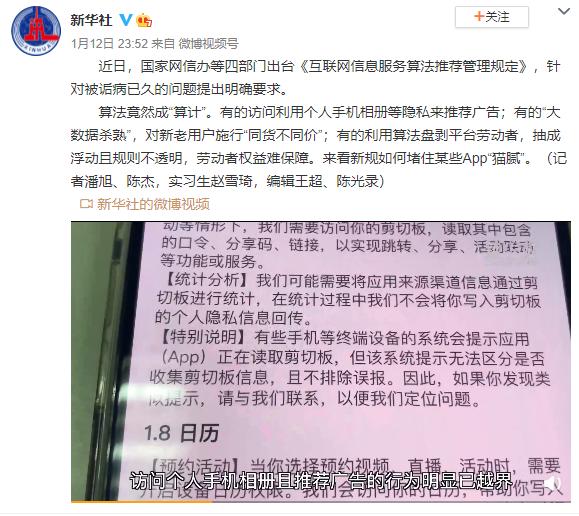

app对用户信息的“放开”,得益于今年1月《互联网信息服务算法推荐管理规定》(以下简称《规定》)的出台。国家互联网信息办公室等四部门决定,该条例自2022年3月1日起施行,将为消费者保护合法权益提供利器。

算法变成了“计算”,给用户带来了便利。与此同时,算法歧视、“扼杀大数据”、沉迷等算法应用不合理带来的问题层出不穷。有的访问利用个人手机相册等隐私推荐广告;有的“大数据杀熟”对新老用户实行“同货不同价”;有些算法剥削平台劳动者,规则不透明,劳动者权益难以保障。

北京大学互联网发展研究中心发布的《中国大安全感知报告(2021)》显示,受访者中,60%的人担心自己的信息在数字环境下被泄露,70%的人担心自己的个人喜好和兴趣被算法“算计”,50%的人表示在算法的约束下,想要逃离网络,远离手机。

对此,《规定》明确了对算法推荐服务提供者用户权益保护的要求,包括保障用户对算法的知情权,要求告知用户提供算法推荐服务的情况,公开服务的基本原则、目的和意图,以及主要运行机制等。为了保证算法的选择,应该为用户提供不针对其个人特征的选项,或者方便关闭算法推荐服务的选项。

此外,《规定》对向未成年人、老年人、劳动者和消费者提供算法推荐服务提出了具体要求。比如,不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络,应当方便老年人安全使用算法推荐服务,建立和完善平台订单分配、报酬构成和支付、工作时间、奖惩等相关算法,不得根据消费者偏好和交易习惯特点,利用算法对交易价格等交易条件实施不合理的差别待遇。

国家互联网信息办公室相关负责人指出,算法推荐服务的治理需要政府、企业、社会、网民等主体的共同参与,以促进算法推荐服务的公平、规范、透明,促进算法推荐服务的完善,营造更加清朗的网络空空间。

本月初,新华社评论称新规落实的关键在于实效。相关部门应认真加强监管,见真章,依法打击相关违法行为,增强网络执法威慑力。同时,要做好《规定》实施后相关规则的细化和衔接工作,加强算法安全技术能力建设,不断提升算法推荐技术监管能力。

互联网企业要进一步强化主体责任,把社会效益放在突出位置,在提供算法推荐服务时坚持向上向善的价值观,促进算法服务的公平、公正、规范、透明。让消费者真正看到成果,感受到更好的体验,平等享受技术发展带来的红利。

(张洪金,钛媒体App编辑,综合自新华社、国家商报、经济日报等。)