编辑导语:用户体验设计对设计师来说是一个非常考验的过程。如何设身处地为用户着想,设计出让用户满意的产品,是每个设计师都需要思考的事情。本文从作者自身体验的角度,首先用一些App案例展示了中国和欧美用户体验的现状,然后试图分析其特点和原因。

国内外行业案例现状对比将从三大类展开,分别是:网购类、社交媒体类、交通运输类。

1.网上购物(在线购物)

网购方式的不同是让边肖印象深刻的部分。由于服务模式、现有规模、用户习惯、社会文化等原因,国内外用户的网购过程也各有特点。

总体来看,国外电子商务起步较早,现在处于稳步发展的状态。而国内网购发展更迅速、更多样化、更成熟,网购直播的加入使其服务呈现出新的业态。

(1)国内

网购平台更像是一站式超市,以淘宝、JD.COM、拼多多为代表。虽然卖家可能是不同的商家,但用户几乎可以在一个平台上买到自己的生活用品。

相对于外部服务流程有两个优势:

国内网购app功能多,流程成熟。以“淘宝”为例,品牌商可以入驻平台,提供与线下几乎一样的产品和服务,产品更多,玩法更丰富,服务领域更广泛。

该平台整合了用户的网购信息和邮寄服务。其中,邮寄和退货的体验更快、更智能,尤其是快递柜的普及,解决了快递行业的最后一公里问题。

(请在这部分对比欧美的用户流程)

图片来自淘宝

网购体验可以优化:

边肖认为有三个方面:

(2)欧美

欧美网购平台主要有两类:一类是综合电商平台,如亚马逊、易贝等;第二,用户在各种品牌的网站/app上购物,商家通过邮件与客户沟通。

网购服务的内容和方式更有针对性。例如,如果用户想买一本书或一块桌布,他们可能会在亚马逊下单。如果你想买品牌包,可以去它的官网买。

官网最大的优势是:风险更低,产品满意度更高。

两个网购平台合并的弊端:用户需要在不同平台之间注册、登录、切换、查看,每个平台的邮寄时间、邮寄成本、退换货服务都不一样,导致订单信息查询、跟踪等方面的极大不便。

边肖最大的感受是,一次网购平均会收到4封邮件:下单成功、发货、准备发货、已发货。如果同时购买五个产品,这些邮件会和日常邮件混在一起,非常不方便。

此外,边肖想分享一个欧洲的退款体验:时间长(长达两个月)、成本高、难以详细跟踪包裹状态、无法查看退款流程、用户体验差。

亚马逊从最初的网上书店到综合电商,地位相当于国内的淘宝。但相对于淘宝,商家较少,产品品类和服务领域也没有国内丰富。

但客户体验是亚马逊平台自成立以来一直遵循的运营理念之一,尤其是Prime会员。

功能亮点:

Prime member是亚马逊推出的订阅服务,成为亚马逊会员的用户可以享受平台的各种优惠,如价格优惠、免费送货等服务。

2.社交媒体(社交媒体)

整体来看,国内外社交平台的功能都非常成熟。未来社交平台的趋势将更加开放,呈现多元化的传播格局。

此外,视频和网络直播也会越来越多。由于用户习惯不同,在中国有不同的特点。

(1)国内

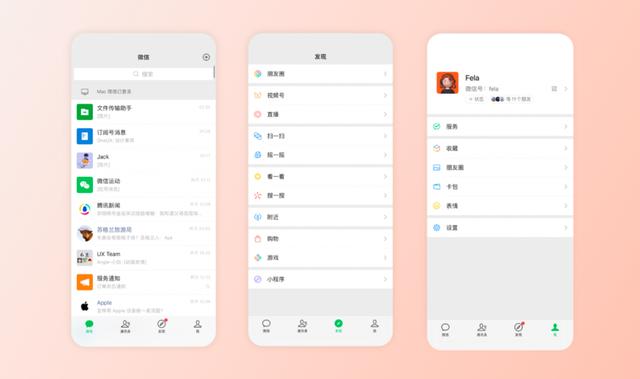

国内的社交平台有很多功能和应用场景,比如微信。

微信除了基本的社交功能,还有很多用户喜欢的功能,比如朋友圈。只有下图首页显示的功能类别有:单聊、群聊、文件传输助手、订阅号、新闻、体育、服务通知等。有很多互动游戏。

值得一提的是:微信平台可以覆盖生活中的很多使用场景,比如支付、转账、小程序等。用户只需要一部手机就可以处理生活中的很多问题,这和国外相比是很大的优势。

图片来自微信

微博:新浪微博,一个分享短实时信息的社交平台,更加本地化,互动玩法更多。

特点:新浪微博的评论有两个选项,可以直接在对方信息下评论。如果勾选了“同时发一条微博”,还可以在自己的微博上发布评论,直观显示类似脸书的评论模式。

图片来自微博

(2)欧美

相对而言,欧美的社交平台出现的更早,国际社交属性更强。“脸书”,2020年手机App排行榜之一,主打游戏、视频、音乐等诸多方面。

最大优势:用户量大,每天活跃用户数高,搜索量高,视频观看量大。

图片来自脸书

地位相当于全球版新浪微博的“推特”,全球访问量大。其功能简单明了,操作流畅,界面设计简洁直观。

功能亮点:Twitter可以与脸书、LinkedIn等系统集成,实现完全的双向互联互通。转发和评论可以实时显示数字,也就是你刷一个推送,每秒的点赞数都在跳。

图片来自“推特”

值得一提的是,很多国外用户也将LinkedIn作为社交平台之一,部分功能与国内类似。拥有来自世界各地职场各类精英的注册会员,可以互相交流,扩大人脉,了解最新的就业市场。

3.运输。

现在国内外交通工具的应用都在朝着更稳定的方向发展,功能特点也差不多。

但相比之下,中国和欧美在功能上表现出不同的侧重方向。

(1)国内

国内交通类app的主要特点是:用户认为主流的几款产品充斥市场,功能大同小异,如百度地图、高德地图、腾讯地图等。

这些app导航功能齐全,服务类别多样,越来越智能。

虽然这些app可以打车或订酒店,但用户会选择与其他功能性app配合使用,比如火车票的“12306”,打车的“滴滴”,骑行的“美团”。

图片来自“高德地图”

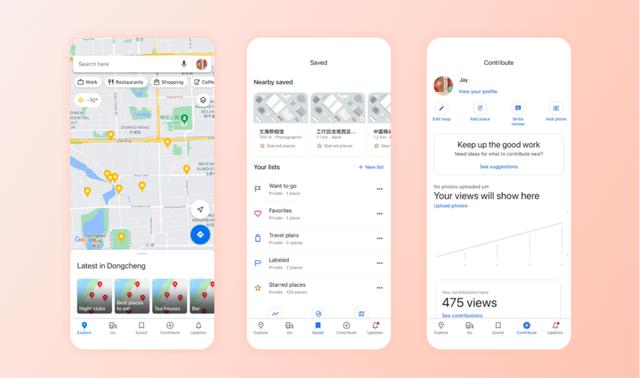

(2)欧美

欧美用户习惯于“谷歌地图”,其导航功能流程相对简单易用。

标记去过的地方,分享去过的地方是很多用户使用谷歌地图的重要原因,其功能类似于国内马蜂窝的打卡地图+查看攻略功能。

同时,欧美用户也会与相关app合作。例如,在英国,英国人将使用“城市地图”获取城市导航和交通信息,“优步”获取出租车信息,“火车线”获取火车票信息。

从一般功能来看,谷歌地图功能+Citymapper功能=百度地图功能。

图片来自“谷歌地图”

二、差异性表现1.概观

总的来说,国内市场更大,用户更多,需求更多样化。所以国内很多产品都在做生态工作,“存量激活”是当前管理者和经营者的当务之急。

国外人口密度低,现有存量用户几乎饱和,跨国文化差异,难以满足不同国家用户需求,难以生态化。

所以他们更注重现有用户的体验,优化完善产品功能留住用户。

2.付款状态(付款)

观察分析App Store中的应用下载,主要有三种付费购买方式:

国内app直接付费较少,用户对付费产品的接受度较低,因此衍生的付费形式多为会员制。

非会员用户可以享受基本功能。如果他们想体验和使用更多的服务,他们需要购买VIP会员,如视频和图片处理应用程序。

国外的付费产品比较多,三种付费方式都比较体现。

直接买App,比如Typoman;VIP会员,比如evernote3-7天免费试用和一键购买,如CamScanner。这样,3-7天之后用户在App Store不主动取消,就订阅产品,按年或按月收费。

图片来自美图秀秀&应用商店

3.设计风格

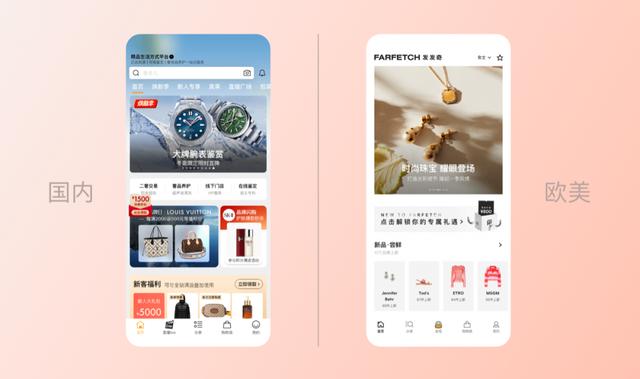

欧美在设计风格上更倾向于简约,采用模块化、轻量化、多色块设计,多以瀑布流的方式展示。全站色彩更统一,单屏显示信息更简洁。

在国内的界面设计中,功能入口多,内容信息丰富,色彩丰富,暖色系应用广泛,色彩和图像的接受范围多样化、区域化。

以中国版的豪华平台寺库和FARFETCH为例。寺库有更密集的信息和更多的指导信息,而FARFETCH则延续了欧美版的简洁。

图片来自天普图书馆& FARFETCH

另外App 的功能分类在国内外也有不同的趋势。

在国内更多的是以图标的形式展示,在国外更多的是以图形的方式设计,而在国内则是用来展示某个产品。

这些差异可能与功能显示的大小有关。现在欧美一些综合平台越来越多的使用图标来显示功能分类。

图片来自“美团外卖”和“亚马逊”

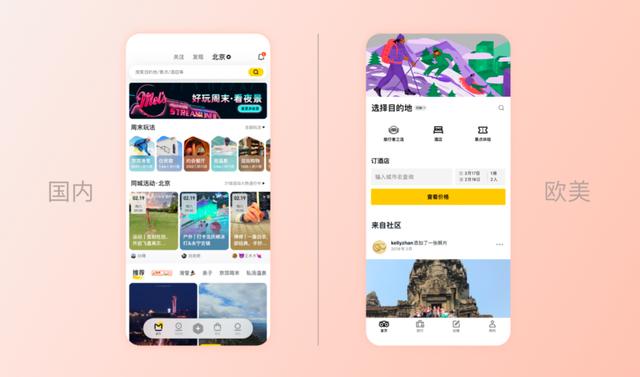

4.互动风格(UX风格)

国内设计的交互风格受到功能多样性的影响,界面向用户展示更多的功能,导致交互过程更加细致复杂。

好处是用户可以掌控个人体验的全过程,坏处会导致给用户的信息太多。

欧美的交互流程设计更加精简,用户可以快速找到重要信息,但是详细的信息介绍不够全面。

以旅游App为例。“马蜂窝”平台首页展示的逻辑是:主要推荐内容,同城活动推荐,次要内容推荐。目的地、景点、酒店等信息由搜索框提醒。

另一方面,“Tripadvisor”突出了目的地、景点、酒店等信息的展示,对预订酒店信息给予更高的优先级,将用户的输出内容大图展示。

图片来自马蜂窝& Tripadvisor

5.隐私

隐私政策是一个有趣的话题。首先从欧美来说,它的隐私政策真的是一个很重要的方向。政策公开的内容必须“清晰明显”,要求用户有权忘记自己的数据。这和欧美用户的隐私要求和习惯有很大关系。

以英国为例。疫情期间,英国政府要求佩戴口罩,并实施与旅行卡、健康代码和疫苗记录相关的app。一些英国公民多次游行反对政府收集用户的旅行数据,并主张不注册或使用这些数据。

另一方面,在中国,口罩、健康码、旅行码、疫苗接种记录的接受度非常高。于是,两个国家两年多的疫情呈现出完全不同的结果。

边肖认为隐私保护问题就像看风景一样,因为不同的时代、环境和心态导致不同的风景。

我们优化需要优化的,我们解决需要解决的。从长远来看,它会向积极的方向发展。

图片来自“健康宝”和网络

三、差异原因基于以上案例和差异,我们试着从两个方面来分析这些不同的原因。

1.文化差异(文化差异)

儒家思想对中国影响深远,使得人们在面对风险时更倾向于采取相对保守的态度——“评估,观望,尽可能多的收集信息”,然后尝试做决定。

这种“货比三家”的决策风格也影响了用户体验设计的表现,比如列出主页的全部功能,显示详情页。

相反,西方社会的普世价值观倾向于冒险、探索和尝试,他们专注于快速定位当前任务并高效完成。

使用不同的工具完成不同的任务也更容易被接受,这使得欧美app的功能变得简单直接,比如睡眠、自我管理应用等。

中文信息密度高,人们习惯于从大量信息中快速准确地识别所需知识,满足需求。

另一方面,说英语的人更擅长阅读长文本和有效提取信息。

国产设计提高了信息密度,在有限的屏幕中尽可能多的加入元素空;而欧美设计更愿意保留屏幕之间的留白空,精耕细作有限的信息。

图片来自“谷歌翻译”

2.用户习惯(User Habits)

由于亚洲尤其是东亚和东南亚人口密度较高,用户的生活习惯与西方国家不同。

比如消费习惯,欧美人超前消费,中国人为了消费而储蓄。

在这种社会形态下,“团购”、“切肉刀”、“聚划算”、共享经济等国内体验模式应运而生。

欧美人注重效率,所以更注重工具应该具备的“工具属性”。很多app的功能简单直接,可以满足用户的单一需求。这从另一个角度影响了西方人设计工具的方式,比如MindNode,Teams等等。

四、总结在现实生活和设计工作中,以上几点的划分和界限其实是模糊的。

因此相互了解,相互学习,相互借鉴对用户体验设计具有指导意义。

另外,在国内企业“出海”如火如荼的时候,了解目标用户的接受度和偏好,快速落地,不断进化,融入当地市场,也是我们用户体验设计的重要部分。

作者:费拉;微信官方账号:OneUX

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/rSlz1HgIAR1PrDtD6Gwpzg

本文经@OneUX授权,以产品经理的身份发布给大家,未经允许禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。