随着大量线下的上线,拼多多迅速走红,出现在我们众多的微信群中。拼多多可以把一个战术玩法变成一个产品宏观核心策略。他在背后抓到了什么?

2017年,随着拼多多大量线下上线,像一匹黑马,迅速走红。然后各种科技媒体和资深电商媒体人以东拼西凑的形式发表了各种关于拼多多大规模病毒传播的文章,大部分都是宏观分析。比如:商业模式、消费市场、用户群体、消费土壤等。相信关注的人都有一些宏观的了解。

很多人不喜欢,觉得不会长久,但是新的东西来了,不服气也没用,存在就是合理的。

这不能用消费退化和社会红利简单粗暴地概括。我有一个执着的观点:一切一概而论都是耍流氓。分析这种模式背后的杠杆点,更贴近产品和服务的本质,进而成为我们自己的能力,这是我们在职业发展、升级、打怪的道路上应该做的。

能不能把一个战术玩法变成一个产品的宏观核心策略?你在它后面抓住了什么?

本文从具体的用户场景、业务落地等方面分析其背后的意义。,并试图对拼多多集团模式的本质有更深入的理解。

平台游戏

经过反复体验,我把拼多多平台的玩法分为四类:

其中,分享是群体模式的核心,是社交电商的灵魂互动,决定了平台的很多关键指标,分享的成功与否直接影响病毒传播的效果。广告价值:即通过重复曝光增加用户的品牌认知度和功能体验;流量转化价值:注册或订单转化,引导使用相同功能;后者购买商品转换。

显然,参与拼单的邀请可以直接引起订单转化,可以直接起到推广新活动的作用。第三种和第四种玩法,主要能体现广告的价值,促进新的转化。

免费砍价:典型的分享权力模式。购买的商品分享后,朋友可以帮你砍价到0元,最后在H5或APP(APP会砍价更多)点击砍价按钮免费获得商品。这是朋友圈和群聊中最常见的一种,可以起到广告曝光和病毒扩散的作用,最终形成一定的新转化。

团长免费获得:这是抽奖模式。发起0元后,邀请加入团的好友数量成功,团长和一名随机成员可获得商品。可以算是早期“一元购”的优化形式,这种模式的社交门槛比较低,因为好友也有一定的拿货概率。而且抽奖本身也是有意思的,可以在新的转化和活跃用户上起到很好的杠杆作用。

帮助免费:典型的好友帮助模式,免费下单后二维码分享给好友,好友通过二维码下载APP并登录微信,即帮助成功,人数免费。这种模式由于好友运营门槛高,主要针对分享个人,社交门槛高,但能带来一定的APP新转化。

现金签到、分享、领红包:本质上是一种分享、有奖模式,步骤包括签到、现金分享、与签到群分享、全额提现。在这个游戏中,现金或者红包都是很好的刺激点,两种分享方式融为一体。一种是不需要朋友参与,每天签到分享就能拿到红包,起到促进生存的作用。一种是需要好友加入群,和上面说的属于同一个好友辅助模式。

总的来说这种玩法太长了。被定位在价格歧视底层的用户自然有很多闲暇时间去换取确定性低的小折扣。(说真的,我忍不住想吐槽这个设计...)

人类

拼多多的用户构成似乎与电商通常的分类不太合理,比如三四五六线城市,五环外下沉用户等。,并且为了满足用户路径和场景。

这里区分了分享、被分享和不分享的用户交互行为。通过我的一些用户观察和反复体验,这种区分是比较实际的。

分享是群体模式的核心,是社交电商的灵魂互动,决定了平台的很多关键指标。

1。共享用户:

分享用户自然是平台的老用户,擅长并愿意使用各种优惠游戏。作为群的发起者,通常会有明确的购物需求,邀请好友帮忙获得相应的优惠。这类用户更注重游戏性,其次才是商品,所以会有冲动消费,愿意用社交货币换取优惠。

2。不共享用户:

不分享的用户天然与分享好友帮助模块绝缘,对平台上分享薅羊毛的各种行为不予理会,一般直接参与团战,专注于主平台上性价比高、针对性强的产品,属于相对理性的消费用户。而且他们的社交货币价值比较高,把购物当成比较私人的事情。在这里,社交分享的游戏对这类用户完全无效,除非是折扣程度很高的目标产品。

3。共享用户:

共享用户属于被动触发,如果是新用户,重复触发后可能形成新的转化;如果你是一个老用户,如果你有一些怎么玩的知识,可能会带来留存和活跃度。

如果被分享属于邀请群体,这个时间主要看产品本身是否是刚需,目标产品;如果属于朋友帮忙,基于对优惠的敏感和性价比偏见的消费心理会在一定程度上活跃起来。整体机会和社交的分享,朋友信任的背书,才能带来更好的转化。

在这里,“分享”有一个最有意思的地方体现了团战的逻辑:在商家后台交流区,很多商家吐槽很多不熟悉操作的新用户,都选择发起团战,结果加班单取消,着急了。这真的让我很惊讶,因为除了不火的产品,没有人可以直接入群,用户爱社交,喜欢分享给朋友购买的情况也很少见。大部分用户应该会选择直接“上群”,不用等待。

从平台的角度来说,理想的状态是能邀请好友的人可以发起团战,拉新的或者加新单。那些不想社交分享,被动等待的,正好有直接入群的成功。当然肯定和商品的受欢迎程度,用户的购买习惯,商品推荐位的流量有关。

这里,分组的逻辑也很有趣:它不仅可以是新的,而且可以被快速分组。如何合理控制各种因素使整体销量最大化,是提升用户价值值得探索的一点。(个人思维的局限,这里期待更深入和全面的分析...)

特定于平台的功能

1。社会货币兑换折扣

上面已经开始分析各种一起玩的方式,主要载体功能是分享。拼多多因为发展快,起得早,用户也尽量分享。现在,随着3亿用户的逐渐沉淀和分层,不分享已经成为平台的一大购物方式。

如果早期的分享是邀请群,以朋友间互利的模式;现在分享免票是一种消费社交货币的方式,所以目标用户自然是社交货币的低价值用户。

所以随着目标新用户逐渐饱和,这种长链接、依赖社交的玩法会引起用户的麻木,无节制的分享功能也会成为朋友圈的牛皮癣,引起人们的厌恶。

所以我的思考:后期缩短播放路径,增加好友利益,在平台广告和用户、好友利益之间找到新的平衡,将是重要的需求。此外,根据这一群体的特点对产品进行差异化和精细化也是一个重要的思路。毕竟高频刚需的耗材,而且有折扣,还是能给消费者一个原创的刺激。

2.降低决策门槛

上面列举的因素都是帮助用户降低购物决策成本的因素,由于比较直观,就不展开了。更低的决策门槛对于选择难度和剁手族来说是个好消息,自然会导致更多的冲动消费和非理性消费。但目前看来,这与主流目标人群的特征是一致的。

所以拼多多会成为一个很好的试错平台。毕竟在商品质量有保证的情况下,大家都愿意选择价格低的。

3.场景感强:追求高性价比。

因为低价电商从起步阶段到现在的明确定位,在拼多多的场景中,追求性价比是所有用户的潜意识。在这个场景下,用户都是价格敏感型、性价比高的用户,所以价格仍然是重点,产品图片是否优秀、包装是否精美、展示形式是否丰富等营销因素都不是主要的。

品多多黄征说:我们吸引那些追求高性价比的人。他会用9.9元买一个爱马仕包和一盒芒果,这和他的消费能力无关。

虽然这种说辞有些夸张,但我们也必须承认,在大家都在倡导消费升级的时候,追求性价比仍然是很多消费者的根本需求,不一定是传统意义上的电商所谓的345线5环下沉人群。

艾瑞的一份消费调查报告:有一群人被称为“单身奢侈品”,他们在自己喜欢的东西上花很多钱,但其他方面都是极简主义,最典型的就是摄影爱好者和cosplay爱好者。

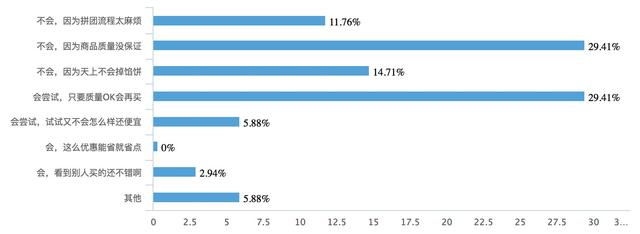

之前在做素材收集的时候,做了一个关于拼多多的小问卷,发给身边的一些朋友,主要是一二线城市的白领。作为拼多多的一个非典型样本,我们可以看到这些数据:

所以到了买这种极简且性价比高的产品的时候,这部分用户就会有这种场景,想到团战和拼多多,所以满足了用户对于性价比产品追求的维度。

发展预测

我觉得这里有一句话可以高度概括:根据不同发展时期的不同目标做正确的事情。

根据以上对用户、玩法、平台场景特点的分析,可以尝试做一些预测和建议。

(1)保留回购是重点

当目标市场接近饱和时,留存和回购将成为主要方向。

典型的方式有:会员、预付卡、优惠券、红包、社交触发、打折、高频耗材捏推等。

这里要根据平台用户的特点选择合适的方式。目前看来拼多多的性价比商品优势比较大,所以我觉得高频耗材的优惠捏推是个好办法。

(2)探索非共享和更短的玩法

只是分享的一种形式,就像美国的团购只是团购券一样。团购的形式不重要,核心是用户占便宜的心理。由于大量不受控制的分享功能透支了社交关系,所以有必要探索一些微创新的玩法。

比如,当用户A需要分享等团时,他的好友可以用杠杆红包支付3元抵扣30元,帮助A提前成功完成团。当然这里有很多细节,杠杆红包的转化率是设计重点。

(3)保持性价比优势

目前平台最大的优势:价格,这应该是持续把握的重点,要根据不同时期商家、用户、平台之间的利益平衡点不断调整。对于商家来说,虽然单品利润降低,但是店铺的流量和销量都有显著提升。加快产品流通周期可以减轻他们的库存压力,这是他们乐见的。

拼多多运营方表示:“在非常了解商家的成本后,我们还会将商家的报价与其他电商平台进行对比,谈出一个符合消费者、商家、平台三方利益的价格。当然,对于追求高性价比,不应该花的用户,我们也要尽力省钱。”

保持高性价比是拼多多持续的核心竞争力。

(4)探索社交游戏,摆平社交关系

沉淀社交关系的目的是改善分享权力功能导致的社交关系透支,帮助高契合度的用户建立共生关系。而这种社会关系应该是轻的,因为它是商业化的,碎片化的。

比如为反复帮你的朋友添加身份识别,优先享受无门槛优惠券等。、为相同类别标签的熟人创建群聊、帮助不同时间点有分享需求的用户进行聚合、好友评价的商品标签等。

(5)升级供应链,做真正的C2B

真正的C2B应该是反向定制,也就是超级集团。

这是老大哥曾鸣的一句话:

未来的商业模式是面向消费者的大规模定制模式。

这就是早期淘宝聚划算的模式。目前,拼多多还不是真正的C2B,因为对供应链的把握不够。当然,这也是一场艰苦的拉锯战。如果真的能做到这一点,那么从厂商、经销商、平台的整体资源利用率都会得到提升。那么对于用户来说,性价比高,价格低都不是问题。(这里的分析是宏观的,作者资质有限,不能高调,就交给大佬们讨论了。)

所以我现在对团战的本质有了一个认识:团战模式其实就是一种参与感,赋能每一个消费者,把平台广告渠道的成本分摊回每一个普通用户,最终让大家觉得消费自己的社交货币获得的折扣是便宜的,而不是把这个折扣算进商品质量的不足。

对于拼多多目前的目标用户来说,社交成本低,所以消费的社交货币几乎是免费的,所以会觉得自己占了便宜,不会觉得产品质量不好。

附言:

有个朋友说写文章要解决一个问题,没错。不过贴出来的干货技巧很多,我更喜欢输出一个分析总结,这是思维的碰撞点,也是下次引用时必不可少的对比。

这个完整的素材收集、产品体验、用户调研,用了将近一个月的时间。至少现在几乎整个朋友圈都知道我在研究拼多多,试着从落地层面和产品基本功层面分析一下,希望能有更多的实际意义。

当然,像我在这篇文章里做的一些大胆的总结,它们是本质的、合理的吗?希望得到更多正确的沟通。

本文由@Miss right原创发布。每个人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自网络