编辑导语:整合营销传播作为一个大的分支,侧重于传播或营销。有哪些基于IMC的品牌传播底层逻辑可供参考?跟笔者一起来看看吧!

本文从对沟通的清晰理解开始。

看完这篇文章,你对品牌传播和沟通的理解会超越别人一个层次。今天,我将与大家分享传播中最先进、最领先、最深刻的思想。但是不要害怕,不要觉得自己不能理解。其实我的分享很简单。我只想和你分享三句话-

第一句话是“[S2/]营销即传播,传播即营销”,这是营销大师、整合营销传播之父唐·舒尔茨说的。第二句话是“媒介即信息”,是20世纪最著名的媒介理论家和思想家马歇尔·麦克卢汉说的。

第三句话是“模仿就是交流”,是西方著名心理学家、19世纪法国社会学三大创始人之一(与孔德、涂尔干齐名)塔尔德说的。

在我们开始之前,让我问你一个问题-

懂营销的人都知道,营销有一个基本的框架和要素,那就是4P。4P包括产品、价格、渠道和促销。

推广这个词被一些人翻译成了“推广”,包括一些营销教材,这是不对的。因为我们对“促销”的常规解释是买赠、打折等有优惠价格的销售活动,而促销是指企业为促进销售所使用的一切手段,包括广告、公关、促销、直播、电子商务等等。因此,Promotion应翻译为“促销”或“推销”,其中包括“推广”。

这里我们可以看到,4P是营销的基本要素,广告传播是从属于4P的1P“推广”之一。广告传播是市场营销的一个小分支。

所以我的问题来了——为什么大学里的广告学专业和广告学专业不在市场部下面?为什么不干脆在市场部下面开一个广告学的专业课,而是设立一个独立的专业?在大学学广告学专业的朋友都知道,大学里广告学专业一般设置在新闻与传播学院下面。根据教育部规定,市场营销,学科类别属于管理学,专业类别属于工商管理,毕业生授予管理学学士学位;广告学,学科类别属于文学,专业类别属于新闻传播学,毕业生授予文学学士学位。

广告属于新闻传播,不属于市场营销,这是学术界决定的。为什么这个设定和我们上面说的广告是营销的一个分支不同?

其实我在很多场合都说过一句话,包括在微信官方账号里:营销是站在企业的立场上看管理,品牌是站在用户的立场上看传播(品牌同样可以用广告和传播来代替)。营销要考虑的问题是如何最大限度的利用企业资源,生产出大家都想买的产品,获得最大的利润;如何用最少的推广成本和最有影响力的消费者来购买自己的产品。

广告和品牌要从消费者出发,他们在想什么,他们想听什么,想看什么,他们想买什么样的产品,然后给消费者想要的信息和产品。

所以,想做好广告,懂什么是新闻传播比懂营销更重要。如果不从消费者出发,只从企业的营销需求出发,你一辈子都做不好广告。

这也是为什么广告学要设置在新闻传播学专业下的原因(这是从专业的角度,从社会影响力的角度,还有一个原因是广告和新闻塑造了我们今天的社会文化,广告对社会意义重大)。

营销是企业资源管理,但我们能不能站在消费者的立场上审视营销?这就是菲利普·科特勒(philip kotler)发起的营销革命,他把营销从以产品为中心的变成了以消费者需求为中心的。对于一个企业来说,想生产什么并不重要。最重要的是客户需要你生产什么,他们想买什么。这确实是一个革命性的概念,所以菲利普·科特勒被誉为现代营销之父。

在科特勒之外,是唐·舒尔茨将消费者的地位向前推了一步。

在舒尔茨看来,我们前面提到的4P和这些营销变量并不是企业的核心竞争优势。你的产品设计竞争对手可以模仿(今天是一个产品同质化的时代);你的定价策略对手可以复制;你的分销渠道竞争对手可以跟进,你卖哪里我就卖哪里;你的广告、推广等促销手段,对手也可以效仿。所以舒尔茨说消费者心中的信息才是真正的营销价值。信息传播将是未来营销组织的主要营销力量和唯一可持续的竞争优势。消费者沟通是营销的全部。

一、营销即传播,传播即营销,两者不可分离企业有必要整合所有的营销信息,灌输给消费者。

这就是舒尔茨教授提出的营销理论——整合营销传播(简称IMC)。

整合营销传播是大学广告系的一门专业课,我大学有一个学期专门讲这门课。舒尔茨撰写的绿皮书《整合营销传播》至今仍是我校的专业教材。后来大学毕业进了一家广告公司,撰写方案经常用到IMC理论。

实际上,广告行业喜欢谈论整合。很多广告公司喜欢自称整合传播公司、整合营销策划公司;那么这个策划就不叫广告创意策划,而叫整合传播策划。但是,我过去长期对IMC理论有误解,不屑一顾,甚至有点看不起。

为什么?

因为广告行业所说的整合是什么意思?其实就是整合全媒体。比如我做了一个广告策划,为一个品牌提炼了一个广告语,设计了一个主图。怎么传播?我会用各种传播手段去宣传,电视广告、平面广告、电台广告、抖音短视频、朋友圈广告、节日营销、促销等等。主屏幕扩展到广告、VI、店堂招牌、超市书库、店内海报、台卡,甚至员工的工作服等需要视觉外观的场合。

各种媒体都在喊同一个口号,各种素材都是同一个画面,这叫融合。

用形象的比喻来说,融合就是水果拼盘。吃点这个,吃点那个,最后堆了一整盘。积分无非就是360度,全方位的,所以我觉得积分没有技术含量,然后我觉得这个理论无足轻重。

但这其实是我的误解。IMC的关键不在于整合,这是苗青贤给我的启发。2020年6月,舒尔茨神父去世,苗老师写了一篇文章《死后肉体是神化了还是神化了?纪念尚未成为大师的伟大的老舒尔茨先生。他告诉我,整合营销传播的本质不是整合而是营销=传播。

整合营销传播不是各种传播媒介或营销手段的整合。广告,地面推广,渠道发力,一切可用的手段都可以为之所用。真正的意思是一个企业所做的一切都是传播。广告是传播,产品是传播,店铺是传播,定价是传播,企业营销是通过各种手段向消费者传递信息,从而实现消费者对企业品牌的认知和认同。消费者对企业营销信息的接收和识别非常重要。所以,营销=传播,企业要用传播思维来塑造营销。既然营销=传播,那么就要整合营销和传播,实现营销和传播的融合。

所以从这个角度来说,舒尔茨首先是营销专家,而不是广告传播专家。

比如我想打造一个高端矿泉水的品牌。如果消费者认同我品牌的“高端”,那么销量和业绩都不是问题。但是如何让消费者感受到品牌的高端?不能随便收高价吧?首先,你的产品包装设计高端。也许塑料瓶不行。你得用玻璃瓶,或者你得请大牌设计师设计,或者和顶级品牌跨界。

其次,渠道要高端,你得在星级酒店、米其林餐厅、机场卖你的矿泉水;如果在杂货铺卖依云,肯定不好卖吧?就像ZARA一样。为了营造大牌感,它的店要开在商场最好的位置,而且要放在LV、、GUCCI等大牌店旁边。

再次,如果想让自己的广告高大上,甚至可能会请大牌明星为当代人代言。你邀请魏凡和黄波为你代言肯定是不合适的。并不是这两个人缺钱缺实力,而是他们的形象亲民,不高端,对吧?所以企业要创业,首先要想清楚,自己的企业要卖什么,如何让消费者相信和认同。这个问题的关键不仅仅是产品,而是你通过4P向消费者传递什么信息。

比如你要做护肤品,核心价值就是天然。那么你的产品包装,品牌VI,终端门店都应该是绿色的。你应该在长白山、内蒙古大草原、西藏或者新西兰建立生产基地,多开展以自然保护为主题的公益营销。这样才能让消费者认可和认可你的本质。

企业在营销中的核心工作是信息流的运营,因为企业与消费者的所有接触都是企业信息的沟通渠道,所以无论是开发产品、制定价格、开发渠道、广告,都需要有沟通思维,对消费者发出同一个声音。

这为企业做营销揭示了一个全新的方向,赋予了企业理解营销的新维度。关于传播,我们要记住,不仅各种媒体广告是传播,实际上企业营销所做的一切都是传播。信息不一定出现在媒体上,可能是产品、价格标签、渠道上的广告。

二、传播学大师麦克卢汉说的“媒介即信息”这句话的理解通常是指媒体本身也在传递信息。同样的广告,放在机场和放在公交候车亭是不一样的,给消费者的印象是不一样的。体现了品牌的档次感和消费者对品牌的信任度。但这种理解其实是错误的。

鹿晗真正的意思是,每当新媒体诞生的时候,我们往往只关心媒体的内容(信息),而忽略了媒体本身对人类的改变。

信息传播的媒介和技术工具有时比信息本身更重要,更有意义。因为影响我们认知和思维习惯的往往不是信息,而是传播信息的媒介。

媒体在塑造和控制人们合作和活动的规模和形式方面发挥着作用。它的影响不在信息和观念层面,而是改变了我们的感官比例和感知模式,麦克卢汉称之为“坚定不移、不可抗拒”。

在原始部落时代,部落人类生活在当时感官的和谐平衡中,在获取信息时通过视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉平等地感知世界。但是自从发明了书写和印刷之后,视觉占了主导地位,感官失去平衡,眼睛占了主导地位。电视发明后,我们的社会形态发生了巨大的变化。

我们通过视觉图像获取信息,这不同于通过文字获取信息。电视本身改变了我们的认知方式、思维方式以及整个社会和文化的发展趋势。因此,1985年,美国媒体文化研究者、麦克卢汉的弟子尼尔·波兹曼(neil Pozmann)写了一本书《娱乐至死》,批评美国社会电视图像逐渐取代了文字语言,从印刷的统治转变为电视的统治,导致社会公共话语权从理性、秩序、强调逻辑转变为断章取义、表面化、碎片化。

在此之前,1967年,法国导演兼思想家伊·伯德出版了他最重要的著作《景观社会》。他认为,当代社会已经进入了一个以图像商品生产和图像商品消费为主导的社会。景观变成了物化的世界观,商品彻底殖民了社会生活。

想想这些媒体思想家对图像社会的批判,再想想自Tik Tok出现以来...

很多人批评Tik Tok的搞笑段子和小姐姐扭腰扭臀的歌舞视频低俗、肤浅、污染灵魂。但即使Tik Tok上所有的短视频都是学习和干货,结果还是一样的。不是Tik Tok上的视频类型(资讯),而是短视频本身这种媒介形式改变了我们的认知和思维模式,让我们的思维更加碎片化和表面化,让我们失去了深度思考的能力。

这就是“媒体即信息”。

那么这句话对品牌传播和广告有什么影响呢?让我解释一下。

印刷时代的广告理论叫做纸营销。这是1904年广告史上第一位文案约翰·肯尼迪给广告下的定义。后来,一位广告大师克劳德·霍普金斯提倡“[S2/]科学广告”。

包括在20世纪50年代,罗瑟·里维斯写了《广告的真相》一书,提出了“独特销售主张”(USP)的广告理论。

他们共同的主张是在广告中传达详细的产品信息,用通俗、真诚、平实的语气清晰地描述产品的功能卖点,让消费者买单。他们都反对夸张搞笑的广告,因为消费者自己花钱,通过购物安排来规划自己的人生,才是正经事,不要把自己变成小丑。

正如霍普金斯所说,“只有对我们的产品感兴趣的人才会看我们的广告。不管广告的篇幅是长是短,没有人会把它当成消遣来看。所以,我们要把广告读者当成是在向你索取信息的潜在客户,给他足够的产品信息,让他为自己的消费买单。”

然而,在20世纪60年代,广告业发生了创意革命,三位扛着创意大旗的旗手大卫·奥格威、李奥·贝纳和威廉·伯恩巴克分别提出了品牌形象理论、产品的戏剧性和创意ROI(原创性、关联性和震撼性)理论。

从他们开始,广告行业开始注重创意,广告信息开始从物理层面、理性的产品功能主张,向强调情感、个性形象、态度的用户传播转变。为了吸引消费者的注意力,广告形式越来越注重视觉效果、戏剧性和震撼性。那么为什么广告行业会发生这种变化呢?为什么20世纪60年代会有一场创造性的革命?这是因为20世纪60年代电视开始在美国普及,广告业从印刷时代进入电视时代。电视时代的广告理论和印刷时代的广告理论自然不同。

今天,我们已经进入了一个全新的互联网时代,尤其是以短视频、直播、社交媒体为主要媒体的时代。那么,今天的广告理论应该发生什么变化呢?

根据“媒体即信息”的概念,过程(媒体)和内容(信息)一样重要。互联网时代的媒体“流程”指的正是如何进行沟通和交流。所以今天做品牌重要的不仅仅是品牌向消费者传达了什么(无论是功能卖点还是情感态度),更重要的是品牌如何向消费者传达信息。品牌用什么态度与消费者互动和联系,可能比它对消费者说了什么更重要。一个消费者就像你的女朋友,女朋友常说的一句话是,重要的不是你做了什么,更重要的是你是否在乎她的态度和过程。

顺带一提,麦克卢汉在1964年出版了他的经典著作《理解媒介》,提出了“媒介即信息”的重要结论。麦克卢汉于1980年去世。他没有看到今天互联网时代的繁荣和大发展。但在今天的元宇宙大火中,我们用麦克卢汉的观点来理解元宇宙,可以让我们更清楚的知道元宇宙是什么。麦克卢汉认为,一切媒介都是人、人体、人脑(感觉器官、神经系统)的延伸。通俗地说,电视是我们的千里眼,收音机是我们的耳朵。

元宇宙不仅仅是眼睛和耳朵的延伸。我们不仅仅是用眼睛和耳朵浏览互联网。元宇宙可以是手的延伸。我们可以将手伸入互联网,触摸千里之外的一个物体的纹理。我们可以用脚踏入互联网,用一个自己的虚拟身体替身“进入”互联网,全方位、多感官地体验互联网。元宇宙是所有感官的延伸,是元宇宙。这是大师的真知灼见。

三、塔尔德所说的“模仿即传播”这句话解释了广告和品牌传播如何为消费者服务并帮助销售。

交流的结果和最终目的是形成模仿,包括从言语到行为的模仿。言语模仿是品牌的口碑传播,行为模仿是群体中对某个品牌的消费和使用。塔尔德认为,社会是由一群人组成的,他们表现出来的很多相似性都是模仿或反模仿造成的。模仿是社会生活的灵魂,是最基本的社会现象。我们的社会是由模仿引起的个人感情和思想的传播和交流构成的。比如为什么品牌知名度对品牌建设和销售非常重要?是因为大家都在谈论和使用某个品牌。那我就跟着走。从众消费是一种模仿。比如奶茶这个品牌红火的时候,人们都在说奶茶店雇人排队。这是为了制造奶茶店的流行趋势和FOMO思念恐惧症(饥饿营销),其实质是模仿。

一般来说,品牌有两种策略:

从众策略和突出策略。从众策略适合大众化的日化品牌,走模仿路线,其社会逻辑是建立在消费者对时尚和权威的崇拜之上的。突出策略适合小众品牌,走反模仿路线。它的社会逻辑是一部分消费者不喜欢和其他人一样的社会心理。反模仿就是你做的事情和别人做的事情刚好相反。塔尔德写了一本非常重要的书,叫做《模仿法则》。在这本书里,Tarde总结了几条关于模仿是如何形成的规律,这对我们做交流很有用。

1.下降定律

意思是模仿往往是自上而下的,地位低的阶层和个人总是模仿地位高的阶层和个人,是由高地位向低地位辐射的模仿。

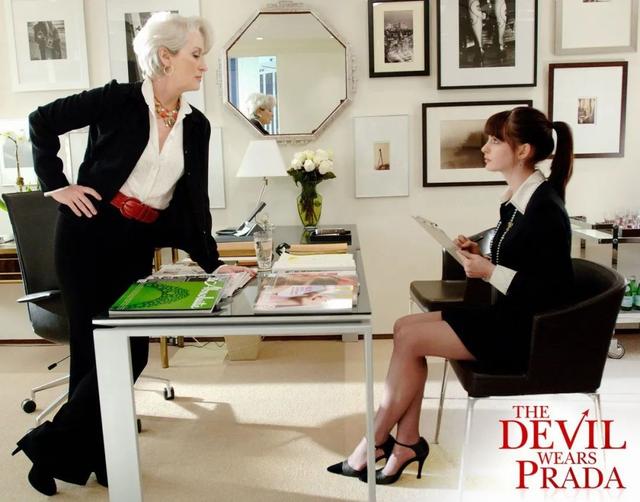

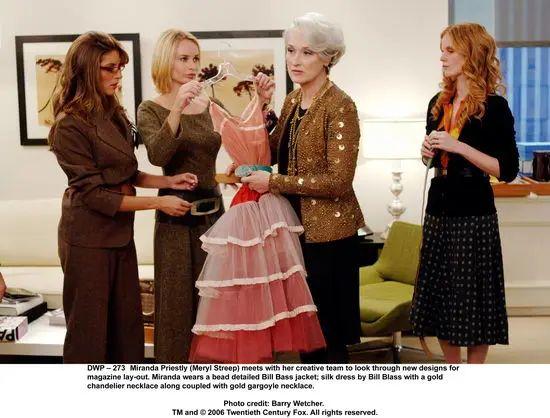

最具代表性的例子就是电影《穿普拉达的女王》(The Queen in prada),安妮·海瑟薇(Anne Hathaway)饰演的安德里亚·桑切斯(Andrea Sanchez)第一次步入社会,在著名时尚杂志《RUNWAY》实习,担任主编米兰达·普雷斯利(Miranda Presley,梅丽尔·斯特里普饰演)的第二助理。

在该剧的第一场,一群时尚编辑在搭配模特的衣服时使用了一条腰带。他们为使用哪种颜色的腰带而争论不休。看到这里,安妮·海瑟薇忍不住笑了,因为现在她看到两条皮带的颜色几乎一模一样。

当时安妮·海瑟薇穿着一件厚厚的蓝色毛衣,然后主编米兰达指着这件毛衣发表了长篇大论,教训了安妮·海瑟薇一顿。这句台词是我认为这部电影的精髓。她是这么说的——“你觉得这(时尚)和你没关系。你去你的衣柜里挑选了那件蓝色的毛衣。你以为这件衣服是你按照自己的意愿精心挑选的。你想告诉世界,你看重的是内在的自己,你不介意穿什么...但事实上你不知道:

天蓝色礼服最早出现在2002年Oscardela Rent的发布会上,然后,我记得YSL也展示了天蓝色军装系列。很快,天蓝色出现在接下来的八场设计师发布会上,随后风靡全球各大高端卖场。最后被踢出了百货公司,大面积的蔓延到了大街小巷,流入了伤心的休闲专柜。毫无疑问,你是在清仓大甩卖时在那里找到的。

事实上,这种天蓝色创造了数百万美元的利润和无数的就业机会...以及为此付出的努力...可笑的是,你以为这件衣服是你自己选的,以为你的选择是时尚界之外的,但其实你穿的这件毛衣是这个房间里的人给你选的,从这堆东西里。"

这是血统法则。

2。内部法律先于外部法律意思是模仿是由内而外的。

任何模仿首先是思想的模仿,其次才是物质的模仿。思想的传播先于表达的传播。所以,要想形成模仿性的社会行为,必须先把思想观念放在第一位。比如这几年国潮的兴起,为什么消费者会争抢国潮品牌?首先是因为民族自信和大国崛起的社会思潮。先有对国家的信心,再有对国潮品牌的消费,先有内外法。

3。几何级数率意思是在没有干扰的情况下,一旦开始模仿,就呈几何级数增长,迅速扩散。这可以解释我们今天所说的裂变和指数增长。模仿具有巨大的社会力量。

除了这三个定律,Tarde还总结了很多关于模仿的结论,比如

对情绪的模仿比对思想的模仿持续时间长得多,比如模仿往往是无意识的等等。这些规律对我们学习传播学,做好品牌传播有很大的启发和帮助。你可以很好的理解“模仿就是交流”这个论断。最后,我们如何在品牌传播中形成消费者的大规模模仿?核心是在传播中善用模因。“

社会传播的使命是模仿,手段是模因[/s2/]”,这是我的观点,也是我在《传神文案》中的总结(但什么是模因,如何在传播中利用好模因是另一个话题)。大家一定要记住这三句话,今天的文章就到这里。

专栏作家

空手,微信微信官方账号:空手(ID: firesteal13),人人都是产品经理专栏作家。广东广告集团|策略组总监。

本文由人人作为产品经理原创发布,未经作者允许,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。