正文:同道财经

3月14日,中国银监会发布《过度借贷营销引发的风险提示》(以下简称《风险提示》)。目前,信用卡、小额信贷等个人消费信贷服务与各种消费场景深度绑定,一定程度上方便了生活,缓解了即期支付压力。但如果消费者频繁、反复使用消费信贷,就容易导致过度负债、信用受损等风险。

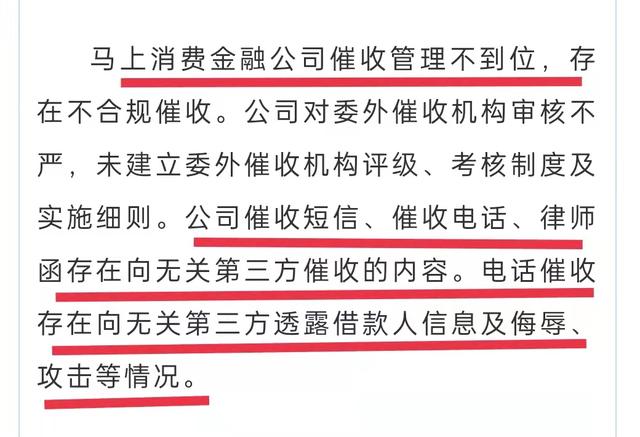

风险提示中提到,近年来不断有消费者【投诉进黑猫】反映信用卡过度授信、分期手续费或违约金过高、暴力催收等问题。

此外,一些商家以贷款或透支的方式诱导消费者预付费用,然后以各种理由无法继续经营,导致消费者不仅无法享受已经购买的服务,还面临还款压力和维权困难。

对此,中国银监会消费者权益保护局发布2022年第二期消费风险警示,提醒消费者远离过度借贷的营销陷阱,防范过度信用风险。

一是诱导消费者办理贷款、信用卡分期等业务,侵犯了消费者的知情权和自主选择权。

警惕在营销过程中混淆概念,诱导消费者使用信用贷款,例如,用“优惠”的说辞包装小额贷款和信用卡分期服务;或者价格宣传不透明,没有明确说明贷款或者分期服务的年化利率。有的在支付过程中故意诱导消费者选择信用支付方式。如果消费者没有自我保护和风险防范意识,不注意阅读合同条款和授权内容等。,签字授权过程比较随意,容易被诱导办理贷款、信用卡分期等业务。

二是诱导消费者提前消费。利用大数据信息和精准跟踪,一些机构在挖掘用户“消费需求”后,不顾消费者综合授信额度、还款能力、还款来源等实际情况,,过度市场化,诱导消费者提前消费,导致信用过度、债务超过个人承受能力等风险。

相信大家在Tik Tok等短视频平台都刷过京东金融版的“脑白金”广告。

京东金融的广告里,第一次坐飞机的农民兄弟没钱给晕机的妈妈升级,无良镇民嘲笑他。这时,后排一个冷冷的声音响起,“L,这钱我来付”。

京东金融版的“脑白金”广告

一个打扮成霸道总裁的业务员拿着农民大哥的手机按了几下。农民大哥的手机有15万。

“这是你在JD的金条上的备用金。COM”,而且不要怕这是网贷,因为“一万元最低日息1.9元,一瓶水都不贵”。

农民的大哥脸上露出了幸福的笑容。

在京东金融的另一则广告中,一位被困在系统中的外卖小哥,迫于平台处罚的压力,将晕倒在路边的老人送进了医院。

随后一名穿着上身赤裸的年轻女子赶到医院,冲到老人的病床前,大喊“主席”。

老人想表达对弟弟对外出售的感谢,于是指示弟弟拿出食物,“打开你的京东金融,这15万元是你在JD.COM金条的备用金”。还有,不要怕这是网贷,因为你知道,日息还没有一瓶水贵。

外卖小哥兴奋地笑了,“再也不用担心急用钱了”。

京东金融的广告视频没有最神奇,只有更神奇。

在另一个广告里,一个大矮哥看到路边有一辆车窗开着的豪车。他决定坐在地板上,志愿守护豪车的安全。

豪车的主人出现了。不用说,你也知道,他是京东金融的“总裁”,只要他一出招,就会改变人类的命运。

我看见他,“我想送你一份大礼。你的手机号用了多久?这是你在JD.COM金条上的备用金”。

魔术不是剧情,魔术也是“总统”。

在另一个短视频里,还是同一个小矮人大哥哥。他仍然看到路边一辆开着窗户的豪华轿车。他仍然决定坐在地板上,自愿守护豪车的安全。

豪车的主人出现了。没错,高利贷的“总裁”又出现了,这一次他将改变矮人男人的命运。

然而这一次,京东金融的“总裁”突然变成了“360借条”的总裁。

我想送你一份大礼。这是你在360借据上的押金。

同样的剧本,同样的台词,同样的解决方案,同样的广告提供商,同样的无耻。

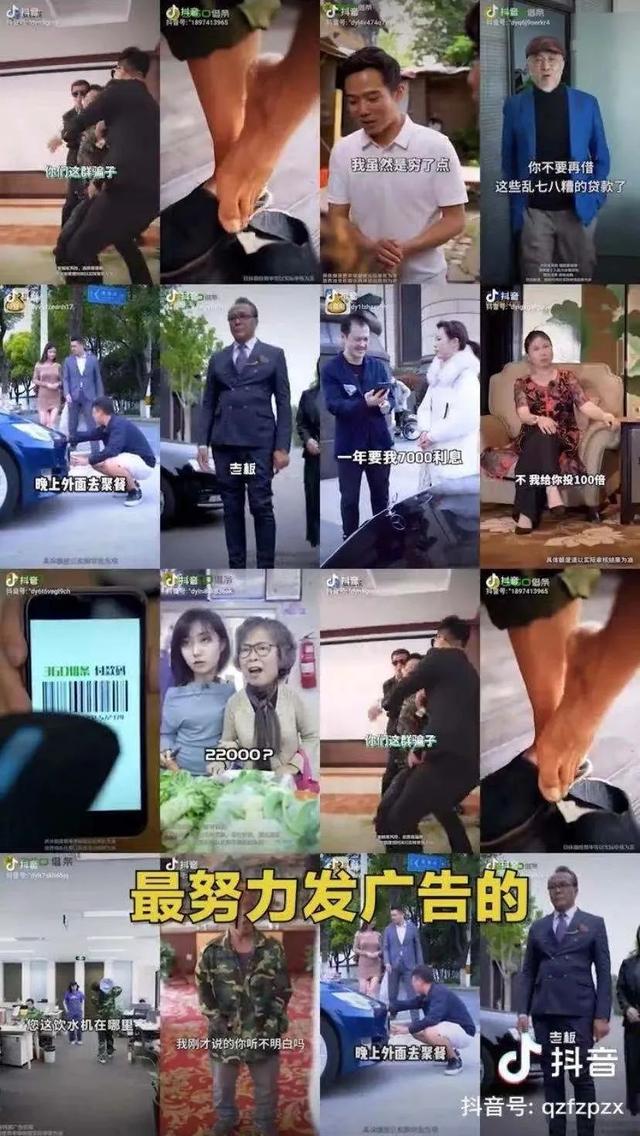

值得一提的是,全州警方曾将他们在Tik Tok刷的网贷广告做了一个合集,称赞网贷平台是“广告最活跃的地方”。在那些广告视频里,他们鼓励收废品的小哥去借网贷,鼓励卖菜的修鞋的去借网贷。

他们向冒险能力最差的人传播了一个吸引人的成人童话。

他们把风险包装成抵抗风险的能力。

他们在坎坷的人生中交了一根浮木,过了30天的免息期,可能就是压垮他们人生的最后一根稻草。

我该如何偿还贷款?

网上搜“网贷自杀”,很多人还了命。

为什么网贷的后果这么严重?

此前,中国银监会官方微信官方账号的一篇文章揭开了其中的玄机:

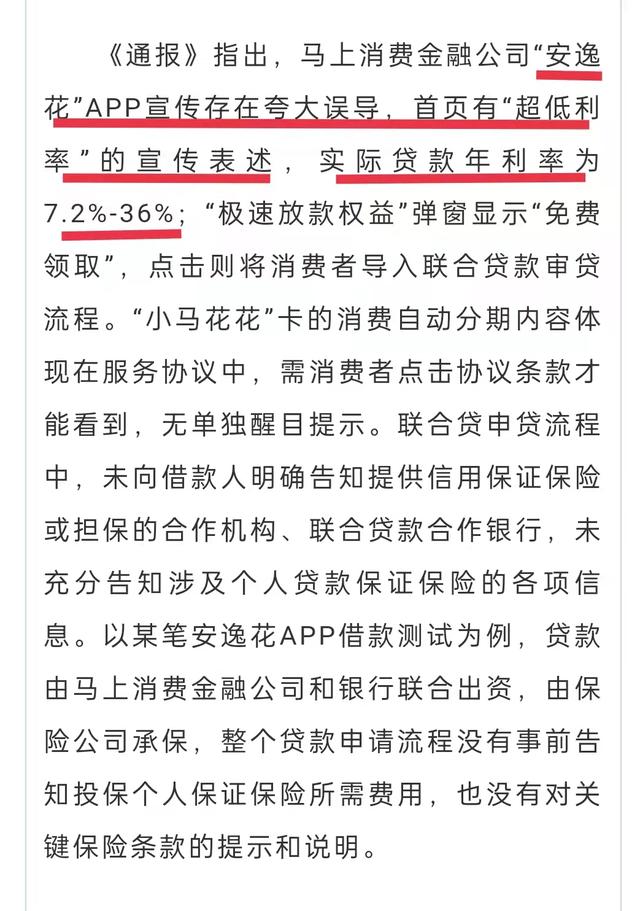

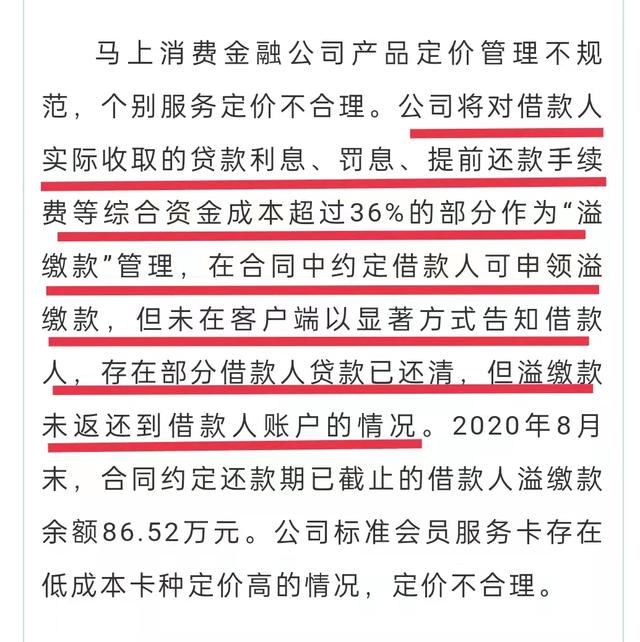

通过银监会公布,以及我们实际了解到的一些信息。这些自称“消费金融”“金条白条”“某某花”的金融机构,问题很多。

根据中国银监会公布的信息,中国很多类似机构的实际“贷款”利率是24-36%,也就是说,一个人一旦在某个平台贷了三年款,需要偿还的本息可能会翻倍。如果用贷款来支持贷款,滚雪球会更快更可怕。

由此可见,一些金融机构打着消费金融的幌子,实际从事“网贷”,成为社会上的一群吸血水蛭,不断蚕食着贫困的民生,其危害性不可低估。应该引起全社会特别是监管机构的重视。

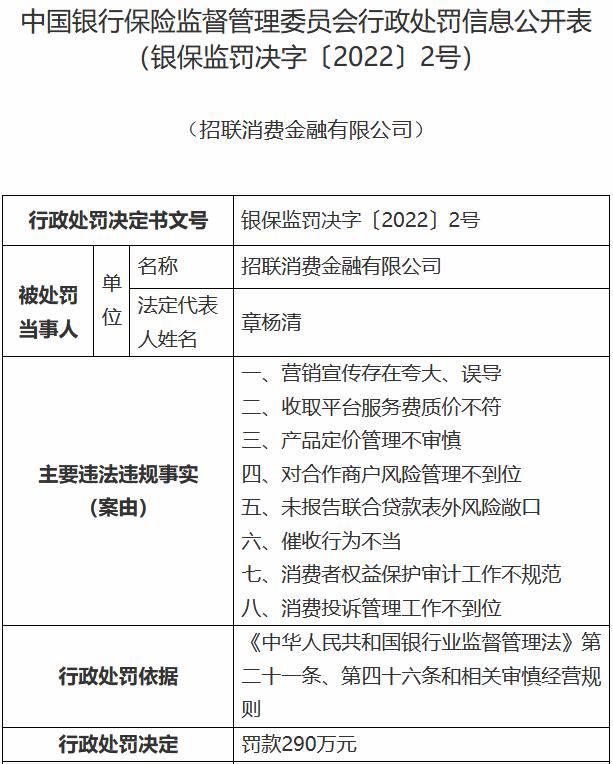

尽管中国银监会自去年以来发布了大量关于以下处罚的信息,但踩“刹车”还远远不够。

风险提示指出,消费者要知道,使用消费信贷服务后,计算年化率后的综合贷款成本可能会很高,过度授信容易导致负债过多。

三是诱导消费者将消费贷款用于非消费领域。或者诱导、默许部分消费者将信用卡、小额贷款等消费信贷资金用于购房、炒股、理财和偿还其他贷款等非消费领域,扰乱金融市场正常秩序。消费者如果违规将消费信贷获得的资金转移到非消费领域,就要承担相应的后果。“以贷养贷”、“以卡养卡”都是不可取的。

第四,过度收集个人信息侵犯了消费者的个人信息安全权。一些金融机构和互联网平台在开展相关业务或合作业务时,对消费者个人信息的保护不到位,如默认同意获取授权、一般授权等。未经消费者同意或违背其意愿,将个人信息用于信用卡业务和消费信贷业务以外的目的;不当获取消费者外部信息等。上述过度收集或使用消费者个人信息的行为侵犯了消费者的个人信息安全权。

针对上述问题,中国银监会消费者权益保护局提醒广大消费者,了解消费信贷相关政策和风险,防范信用过度透支风险,提高法律意识,保护自身合法权益。

一是坚持量入为出的消费理念,合理使用信用卡、小额贷款等服务。

根据自己的收入水平和消费能力,做好收支规划。树立科学合理的债务观、消费观和理财观。

第二,从正规金融机构和渠道获取信贷服务,不将消费信贷用于非消费领域。

警惕贷款营销宣传中降低贷款门槛、隐瞒实际利率标准。尤其要提高风险防范意识,不要轻信非法点对点借贷的虚假宣传,远离不良校园贷、套路贷等掠夺性贷款。不得将信用卡、小额贷款等消费信贷资金用于购房、炒股、理财、偿还其他贷款等非消费领域。

第三,提高保护个人信息安全的意识。

提高消费过程中保护自身合法权益的意识。仔细阅读合同条款,随意签字授权,保管好个人重要证件、账号密码、验证码、人脸识别等信息。不要随意委托他人签订协议或授权他人办理金融业务,以免给不法分子可乘之机。一旦发现侵害自己合法权益的行为,要及时选择法律途径维权。