每天早上五点钟,频繁& # 34;华& # 34;刺耳的拖车声,路上的宁静被划破,广州十三排的日子被惊醒。

这些拖车的主人去第13排追赶。

广州十三排的前身是清政府指定的专营对外贸易的专卖机构。经过100多年的发展,已经成为国内知名的服装贸易市场之一,与杭州四季青服装市场瓜分了服装电商市场的半壁江山。

作为半壁江山的重要组成部分,也有自己的运行规则:

每天早上5、6点钟,大量店铺开门营业,来自全国各地操着各种口音的商家前来“拿货& # 34;。

在此期间营业的店铺不零售,对商品数量有要求,比如& # 34;单手& # 34;(每个统一代码1件)和“包装”(每个统一代码5件)。

如果货太多,选好款式,付了钱之后,店家会给买家开一张“取货单”,上面会标明店铺的位置(取货点),标明款式、件数、尺寸,然后买家到楼外找一个“娃娃(包工头,也就是搬运工)”带着拖车,对方根据上面的信息来取货,一包10元钱。

随后,这些商品会随着订单由不同的卖家销往全国各地,逐渐构成十三行服装贸易帝国。

在这个服装帝国里,女装是最有名的。当“网上批发”(网上批发)蓬勃发展的时候,无数的网络名人在这里找到了钱,并代表他人出售一件物品。她们靠赚女人的钱一夜暴富,档口租金也随之水涨船高,成就了一个档口传奇。

今天我们故事的主角,就是这群支持十三行及其江湖的女人。

文|杨佳

编辑|未完成

“这里的女人不简单,不有钱,不漂亮,不能干。”

刘青竖起了大拇指,这是她做了3年搬运工后对第13排的看法。

三年前,刘青可不这么认为。当时,41岁的刘庆刚送一双儿女上大学。他从河南老家,跟老公来到广州十三排做搬运工,扛一包货,挣10块钱,夫妻俩每两天最多能挣300块。

图|负责搬运客户订购的大量货物的“搬运工”,搬运一包货物10元。

虽然一直被“女人自己当女王”的成功语录轰炸,经常转发很多给自己心灵鸡汤,但从河南农村走出来的刘青,骨子里却在想“女人想当管家怎么会这么强势?”

当她第一次进入新中国大厦时,她的不理解达到了顶点。

中国大厦是“十三排”地区最著名的写字楼。地下5层,地上43层,其中地下二层至三层以摊位形式出租。它是中国最著名的女装批发市场之一。

图|新中国大厦,十三排最著名的建筑之一。

“出名”也忠实地体现在大楼的租金上。

据附近摆地摊的老板介绍,新中国大厦最繁华的一层地摊,月租40多万,时间就是金钱。“女人被男人利用,男人被动物利用”这句话就体现在这里。

就刘青所见,有“店里女人说了算,男人蹲在一边帮忙”:店里的女人开完单后,转头喊一声,或者用手机输入信息,很快就有一个男人拿着塑料包裹的衣服出现,没有任何感谢,也没有多余的话语。

比刘青早来一年的搬运工王鸿并不感到惊讶。她“开导”刘青说,“别人跟我们不一样,是大老板,我们不用管他们。”

然后王鸿靠在电线杆上,羡慕地看着眼前的新中国大厦说,“如果以后能在里面摆摊就更好了。男人是不是男人重要吗?”

图|新中国大厦前来来往往的人

王鸿喜欢这里女性的霸气。

店里的人大多是女老板或者工作多年的女性。他们熟悉行业俚语,“老板,你在哪里做?单手还是打包?”,三言两语就能把客人摸底。

他们还会大方地把衣服从货架上拉下来,抱在自己身上,理直气壮地说“我的衣服绝对没有问题”,甚至会果断拒绝一些“看起来不划算”的上门业务。

还有一些有老板架势的女人,会拿着衣服对兼职来推销的男店员说“卖不出去货就扣钱”,这也让王鸿第一次看到了大女人的认真态度。

如今,三年后的,王力可弘当初,并不感到意外。

这三年,随着电商和直播的兴起,十三家银行开始了一轮造富活动。

图|人头攒动的十三街,搬运工在等待生意。

在这一轮造富活动中,不乏女性暴富的神话。

比如单枪匹马从韩国过来做网络名人的老板娘,年收入上千万;眼光犀利的小姐姐,源源不断的回头客,3年买房买车;也有网店店主靠这个地方拿货,开了好几家分店,每天拿几千包货。

也是这三年,刘青发现了十三行的规律。

第13排,所有店铺都叫地摊,大部分地摊都是专卖女装的夫妻店。在这里,我们可以摆摊赚钱。 40万房租只是最基本的标准。

想要在这个服装批发市场生存,还是需要有自己的设计师来收钱(借鉴设计做原版),然后去工厂生产。遇到大众化的钱,还需要花钱订生产线,往往需要几千万的资金。

如果你没有钱,你就只能在这些围绕女性财富的神话中扮演“配角”的角色——或者是蹲在店里送货打包的小弟,或者是货物的主人,或者是穿梭其中的楼层控制人员,或者是和你一样的搬运工。

这些规则最终汇聚成一句话,“没钱在这里很难转身。”

每年12月底,有十三排清仓季。

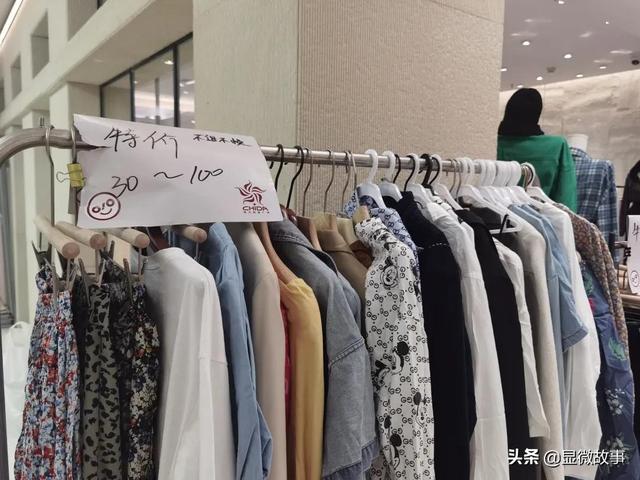

以前所有需要一手拿的衣服,整批或者至少价格很低的衣服都会有标注。用200块钱可以在商场买到几千块钱的同款棉衣,100块钱的三条牛仔裤挂在衣架上随意挑选。

这个时候店里的小姐姐就不再是高高在上的态度了。

他们会用手拿着拍板,站在店门口使出浑身解数招揽顾客,甚至大喊“看到钱就卖。”看到犹豫不决的顾客,也会联手介绍,热情地问“带一个吗?”

图|小姐姐牵着手招揽顾客

每当这个时候,刘青都会找个不太忙的时间,换上自己的衣服,去小摊上挑挑拣拣,感受大家的热情。

她喜欢背着手在衣架前晃来晃去。在看到她最喜欢的衣服后,她用俚语问她的小妹妹:“我怎样才能得到这件衣服?”——第十三行,老板用“拿”而不是买。

等对方报价后,她做了判断,决定“要不要一个& # 34;。稍后,妹妹会把衣服打包,交给刘青。在离开商店之前,另一个摊位的妹妹会跟刘青打招呼,“过来看看。"

刘青喜欢这种感觉。在平时,她肯定得不到小姐姐的热情款待。

“十三行等级严格,我是最低的。”说这话的时候,刘青看了看楼外的看门人。

这些搬运工来自河南、四川等地。他们可以用手推车开始工作。站稳脚跟后,他们会从家乡带来大量的男性劳动力。她们随时可能取代依靠丈夫找工作的刘青。作为一个女人,她在男多女少的搬运工中并不受欢迎。

图|每天有上千吨的衣服分十三排运出去。

因此,刘青常常感到无助,望着大楼里她眼中的独立女性,感叹道:“她们都是女人。为什么差别这么大?”

刘青也试图思考这些差异的原因。

她注意到隔间里女人们的手。有些女人的手按键大,纹路深。她知道,这双手和她一样,都当过苦力。

刘青小学毕业后就辍学了。十八岁时,他跟随亲戚到沿海地区工作。她做过厨房,在寒冷的冬天洗菜,手在冷水里变白,然后皲裂,留下厚厚的老茧。后来她进了工厂,回家带孩子打理家务,手变得更粗糙了。

最后她得出的结论是“我出身不好,没有那个运气”。

在某种程度上,刘青的观察和猜测是正确的。

十三行经商的大多是潮汕人、湖北人,大多是农村出身,早早去了制衣厂,攒了钱再从老家带年轻人。

经过十几年的发展,已经形成了以地域文化为基础,相互交织的局面。不仅很多地摊可以转货,还有亲戚,没有门道的外人很难涉足。

在13排做生意多年的玉姐摇了摇头。“13排生意这么夸张”。

但她的经历在某种程度上呼应了裙带关系的行情——作为一个“不轻易结婚”的潮汕女人,嫁给了一个湖北男人,他家在十三排摆了好几个摊位,经常调货压价,还联手排挤那些没有基础的新人。

图|清仓时的低价

玉姐想了一下,“当然,13排也不是那么容易出的,光有钱是不行的。”

当刘青不知道第13排的门口时,她也试图“打破规则”。她想靠近第13排,变成一个正厅的女人,但她的尝试很快就失败了。

年纪大了,身材走样了,没什么人脉的刘青,只能和丈夫一起做搬运工,无法达到摆摊时“做过销售的年轻姑娘”的要求,也无法和客户自由交流获得销售工作。

所以刘青决定成为消费者,融入十三行。她遇到来购物的年轻人,他们都穿着时髦的衣服,每个人都提着一个黑色的大塑料袋,装满了时髦的衣服,她也想给自己和女儿买衣服。对她来说,这是进入第13排最快的方法。

她一边拖着货,一边走进货摊,给女儿选了一条裙子。"它是白色的,很多网络名人都穿它."她手一摸,还不如问价。摆摊卖货的小姐姐冷冷地说了一句“不零售,10件起”,刘青红着脸走了。

图| 13排的“小姐姐”总是穿最新最潮的衣服。

后来她听朋友说隔壁有栋楼是做零售的,于是找了一天,特意换上干净衣服,走进隔壁的楼里。

但对方要求,“不能降价,单件销售加20元,不能试穿,不能先开发票,再拿货,不能退货。”各种习惯性的潜规则让刘青放弃了买衣服的打算。“如果不合适,岂不是浪费钱?”

另外,楼里的人住的都是豪宅,只能在白天看不到光的城中村合租一套房子。楼里的女人可以叫外卖,她们只能吃最便宜的炒菜,甚至可以自己带饭...

这些差异让刘青清晰地感受到,13排被分成了一个金字塔结构:他是塔底的人,但他在13排工作,却不属于这里,无法进入这里;而铁塔则是小姐姐,业务往来,维持着整个十三行的运转。

至于塔尖,刘青认为,“应该是那些老板。”

老大玉姐不觉得自己是塔尖。

她在这里有三个摊位,每天发的货都要用货车拉,但她还是觉得很着急。就她那点小钱,在13线也起不了多大的波澜。

13排,爬上去很难,滑下来很容易,让他们只要关几天门就能被高昂的房租压垮。

她探出头和其他摊主打招呼。“你好吗?”

对面的老板坐在一堆衣服里收拾,时不时的回手机信息,“我能做多少?还不是给楼主打工。”玉姐转过身,“看,尖塔是房东,他们只是等着收钱。”

十年前俞姐刚来13排的时候,最有名的新中国大厦的档口租金是10万左右。“但是现在呢?好一点的月子要30万,水电贵,每天下午三点多就关门了,没什么生意。”

图|下午四点,新中国大厦一楼已经空无一人,大厦任何一个摊位的月租都是六位数。

房租高只是冰山一角。

"你知道第13排有多少个摊位吗?"李伟问掌柜,手指一指,拉了一圈。“这附近像新中国大厦这样的批发市场不下10家,加起来有两万多个摊位……”

大量的服装批发市场和摊位导致服装同质化严重。

为了避免同质化严重,很多摊位都聘请了设计师来制作自己的原创模型。这些设计师,每个人每天都需要一个可以送到工厂生产的版本,只能勉强维持店里的新速度。设计灵感来源多为国外原创、网络图片甚至同行店铺。

“你上午做一个新模型,隔壁店下午就可以安排生产了。”所以,在很多主打“原创”的店铺,墙上都贴着“同行不得入内”的告示。

但是原创解决不了十三行的问题。

整个十三行每天的出货量都是以千吨计算的,原创的比例很小。再加上原创的投入成本巨大,需要印刷和开生产线,很多摊位卖的都是一样的衣服,所以不得不走价格战的道路。

图|沿街有很多店铺

“甚至有时候,一件衣服的利润低到3、5块钱。”李伟掰着手指头算账,店里的小姐姐,留设计师的费用,水电费,工厂的押金...均摊在衣服上。一个地摊每天要卖出上千件衣服,才能勉强应付高昂的运营成本。

很多批发商家为了生存,也开始做零售和单件配送。“我还能做什么?”只能等‘死’了。"

“死”在13排有着特殊的含义,就是囤积了很多衣服,现金流用光了,关店了,意味着没有办法东山再起。

图|年底清仓是摊点的“自救”。

此外,互联网也使做生意变得更加困难。

但是网络很快就从助推器变成了利剑。网购冲击了线下实体店的空房,进货的主力逐渐从实体店的老板变成了网店,而这些有购买力的网店直接和工厂合作,压缩了没有自己工厂资源的13线实体档口的生意。

很多按批卖(从工厂拿货)、没有积累太多老客户的摊位,不得不面对一个严峻的现实:自己和主播成了竞争对手,为了拿货,不得不与直播合作,以压低利润的方式给主播供货,并提供售后服务。

很多主播依靠粉丝的购买力,直接开“不要囤货& # 34;Form十三排卖衣服,把衣服的利润推到前所未有的低,然后高价卖出。

然而,在电商平台上,对消费者的保护,让以批发和“不退不换”起家的十三行面临巨大打击——这些被主播标上高价的衣服,退货费用由地摊承担。

“这是扰乱市场”,御姐很快就明白了,“做生意,就是这样。不供应主播怎么办,主播去别家怎么办,他们去工厂怎么办?”

房租,人力成本,同质化竞争,网络流量垄断,让13号线的每个老板都感到迷茫。

"如果我们从这个角度看,我们真的看起来像坐在塔尖上,吱吱作响."

2021年,很多服装摊位的老板都收到了盖着红章的通知。5月1日起,档口不得直播或转播。

在什么都可以直播,拥抱直播的当下,这个通知得到了很多批发大佬的支持——直播挤压了太多利润,线下批发建立的传统销售渠道受到冲击后,必然下滑。

"如果秩序建立起来,也许生意会回来?"13排的妹妹玲玲,说她长得好看又能穿,所以很努力的推钱,但是之前两年没赚到多,但是她不想离开女装行业。

“你知道,女人的钱好赚”,玲玲故作成熟地说:“十三排(和平东路,专门做男装的)这里赚不到钱。你看那里的女人,都没有这里时髦。”

图|男人街人多,但价格明显比女人低。

凌也有心尝试做主播。她听说以前有一个小女孩和她一样卖衣服。因为抓住了做直播的机会,她现在有了自己的团队。她翻身做了老板,买了一栋楼,所有出入口都是豪车。

这个发家致富的神话,十三行每个人都听过或见证过。每一个13排的女人也都梦想着下一个神话主角是自己,通往财富自由的道路上人头攒动。

“要不要换个地方?”这句话问了很多13排的女性。她们可能是小姐姐,搬运工,老板。

他们都叹了口气,“改变?去哪里?哪里还能有十三个这样的商家?”