就像红酒、蛋糕、冰淇淋一样,咖啡自然是从欧洲传入的“舶来品”,但其源头不在欧洲,传入中国也不算晚。

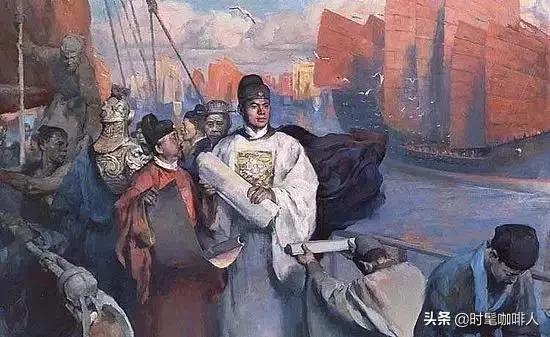

从13世纪到15世纪,随着阿拉伯人的军事扩张和贸易路线,咖啡从阿拉伯半岛传到了欧洲。与此同时,明派出的郑和船队也由海路西进,到达阿拉伯世界腹地的“阿拉伯王国”,也就是现在的沙特阿拉伯,郑和船上的瓷器、铁壶、茶壶在这里受到热烈欢迎。

郑和船队的成员不喝咖啡,但喝茶,他们喝茶的方式和使用的茶具给阿拉伯人留下了深刻的印象,极大地改变了阿拉伯人喝咖啡的方式。

15世纪以前,阿拉伯人喝咖啡是这样的:采摘咖啡果,保留果肉,扔掉果肉中的种子(咖啡豆),晒干,捣碎,烧开水,喝汤。

15世纪后,饮用方式变成了这样:采摘咖啡果,扔掉果肉,保留种子,烘焙种子,研磨,烹饪,喝汤。

也就是说,15世纪后期,阿拉伯人喝咖啡的方式和今天一模一样,为现代咖啡文化奠定了基础。

为什么咖啡文化在改变?可能受中国茶文化影响较大。朱元璋的儿子朱权在《茶谱》中写道,在明初,上层社会仍然像宋元时期的人们一样喝茶,而宋元时期的喝茶方式与今天完全不同。当时流行一种叫“点茶”的饮茶标准:将茶叶蒸熟,漂洗,揉捏,压成饼,烘焙,喝的时候磨成粉,放入碗中,用开水冲一冲,或者直接洒在开水锅中烧开。

有一种可能是,当阿拉伯商人进入中国,或者中国船只经过阿拉伯半岛的时候,中国的茶和中国的饮茶方式影响了阿拉伯人通过喝茶喝咖啡。

另一方面,阿拉伯乃至全世界的咖啡杯基本形状与中国传统杯子相似,底部有杯托,侧面有把手,与西方世界固有的深杯、高脚杯完全不同。这也从侧面说明,15世纪创立的咖啡文化可能是在中国古代茶文化的影响下形成的,但中国并没有受到当时咖啡文化的冲击。

1836年左右,中国第一家咖啡店在广州开业。

咖啡直到清朝中期才进入中国——鸦片战争前,清朝闭关锁国,只留下广州一个通商口岸。留在广州的外商找不到咖啡店,只好自己开店。1836年前后,丹麦人在今天广州十三行服装批发市场附近开了一家咖啡馆,这是广州第一家咖啡馆,也是中国第一家咖啡馆。但是没有中国人敢进这家咖啡馆,因为政府禁止国民沾染外国人的生活习惯。

嘉庆年间编纂的《广东通志》卷九十五《物产谷物》记载:“若有黑酒,鬼饭后可饮,此酒可助消化。”这里的“黑酒”只是咖啡。那时候中国人大多不知道咖啡,以为是黑酒。

鸦片战争后,上海建立了租界,一个犹太人在英租界开了一家咖啡馆。清廷的闭关政策破产,帮助外商打理生意的中国买办数量激增。他们模仿外国老板的生活方式,成为中国第一批喝咖啡的人。

1866年,一位美国传教士高丕棣夫人写了一本关于西方饮食的小册子,被翻译成中文,名为《制作外国膳食之书》(1909年正式出版)。曾有一节专门讲咖啡:“用猛火烤,勤铲,不要焦。嗯,烤好了,用一点奶油加热,放在有盖的瓶子里,盖上盖子,需要的时候就卷起来。”所谓“胖”就是咖啡,是当时咖啡的音译,看起来很奇怪。

《做洋饭》这本书是传教士为了培养中西厨师而写的。目的是让被外商、传教士雇佣的中国仆人尽快学会烤面包、做西点、煎牛排、煮咖啡,更好地为雇主服务。可想而知,在这本书出版之前,一些受雇于外国人的中国厨师和保姆已经学会了煮咖啡。据清海关第一总税务司赫德介绍,1858年他在广州英法联军委员会当翻译,雇了一个不识字的中国保姆,教她煮咖啡和准备下午茶。

在洋人、买办、留学生的影响下,咖啡生意日渐兴隆。

民国时期,西风东渐,留学成为时尚,越来越多的中国人接触到咖啡。

1927年5月,郑振铎从上海乘法国船赴法留学。途中,他每天都喝咖啡,几乎要呕吐。他在日记中写道:

“六点,按铃开饭,一锅豆浆,一锅肉,一个蔬菜包,水果,咖啡,两瓶酒。饭菜还不错。”

"早茶是牛奶、咖啡和几片面包."

“午餐是在十点钟,食物似乎比晚餐更好,像一个水果碗,一碗鸡蛋,一碗面条和烤牛肉,水果,咖啡和仍然两瓶酒。”

“下午四点喝下午茶,只有牛奶或者咖啡和面包。”

民国时期那些著名的牛人,比如徐志摩、郁达夫、郭沫若、林、金、冰心、胡适、巴金、老舍...包括金庸的叔叔蒋百里、黄健翔的爷爷黄大仙,都学习并接受了咖啡文化的影响。1948年2月,一位曾在英国留学的中国著名女作家去日本疗养,给国内的朋友写信,抱怨她的日本保姆只会做饭,不会煮咖啡,给她的生活带来相当大的不便。这个例子说明了什么?说明在留学生群体中,喝咖啡已经成为日常生活的一部分,一天不喝就难受,就生病了。

在外国人、买办和留学生的影响下,广州、上海、天津、汉口、北京等大城市的咖啡生意蒸蒸日上。老北京的大碗茶还在,但不再独霸天下,因为市场上有咖啡馆。老舍的话剧《茶馆》上演了。人贩子麻子小刘对算命的唐笑铁嘴说:“唐笑,待会儿我请你喝咖啡,小丁宝陪我!”这一幕发生在卖大碗茶的茶馆里。

1914年,北京王府井附近的新世界餐厅开业,餐厅的顶楼是咖啡厅。

1915年,东安门外的东安市场改造,除了画摊、台球俱乐部、服饰店之外,还增加了咖啡馆。

1934年1月9日,《北京晨报》发表评论文章说,北海公园门口停满了现代男女的自行车,男的西装革履,女的蓝衬衫黑裙子,大家脖子上都套着溜冰鞋,去北海公园滑冰,然后去唐逸览吃西餐,喝咖啡。可见当时北海公园已经有咖啡馆了。

1935年12月9日,北京学生掀起了一二·九运动,学生运动总指挥部设在西单一家咖啡馆的二楼。

民国时期,老北京的咖啡馆非常繁荣。

1933年4月6日《北洋画报》上的一段话:

近几个月来,北平的咖啡馆生机勃勃,客人爆满,杯不空,不像冬天的寒冷。西单牌楼英林,东安市场国强,宝荣斋,周一到下午,应接不暇,户户限穿。可见现代咖啡饮品对男女都是大热的。英语森林离西单很近,很多大学都离它很近。另外,还特别准备了私人座位。顾客多为学生,方便两性交谈。东安的强势市场以年轻情侣、成功恋人或外籍军人为主,因为其大玻璃窗不方便新伴侣。宝荣斋以女学生为主,座位上女性的数量往往超过男性,这真的是习惯的结果!这个习惯是从哪里来的?无法推测。关于女生与宝荣斋有缘!

这段话介绍了老北京的三大咖啡馆:西单的英林咖啡馆主要经营学生生意,大多是刚牵手的年轻情侣;东安市场的国强咖啡馆主要面向成年人,情侣、未婚情侣、外籍军人居多。宝荣斋咖啡馆不知道在哪里,顾客以女学生为主。不管是哪家咖啡馆,春天的生意都很火爆,店铺的门口都被踩穿了。

文章中有一句“座位总是满的,杯子却不是空”,其中的“凌”字指的就是冰淇淋。同时卖冰淇淋的咖啡店并不是北京咖啡店的特色,民国时期各大城市都差不多。

除了卖冰淇淋,大部分咖啡馆还经营一些简单的西餐,和咖啡一起卖,类似于现在肯德基和麦当劳的快餐。1922年6月3日,刚刚领到工资的北京大学教授武玉去东安市场喝咖啡,点了一份红汤、一份牛排、一杯咖啡和一份冰淇淋,收费60美分,只相当于现在的48元人民币。北大给武玉开出的工资是每月260大洋,所以每天吃西餐喝咖啡没问题,花不完所有的钱。当然,普通大众没有这个消费能力。骆驼祥子拉一天人力车最多能挣几毛钱,他肯定不愿意喝咖啡。

还要注意的是,民国时期一直有给小费的规矩,在咖啡馆里更是少不了这个规矩。一杯6分钱的咖啡,至少要给服务员2分钱小费,否则他会很没面子。另一方面,在咖啡店做服务员很划算,工资完全不用,光是客人给的小费就赚的多。

民国前期,男女之间的封印刚刚被打破,猥琐的男顾客对女服务员趋之若鹜,于是一些唱京剧、昆曲、电影的女演员有了第二职业——在咖啡馆做客串服务员。有钱的顾客点咖啡,然后叫一个女服务员点名上,塞几个大洋,听一首歌。这是老北京的一景。