编辑导语:影响企业成长最重要的因素是什么?我们能想到的因素有很多很多,但是当我问你决定一个企业成长最重要的因素是什么,就变得很难得到答案了。本文作者分享了自己的想法:放弃内容营销,开始内容战略。

如果你问我:决定一个企业未来十年成长的因素是什么?我来回答你:是内容。

为什么不是数码的?不是大数据?因为我始终相信,数字化和大数据最终会成为“基础设施”,这是每个企业都会有的东西,不需要特别投入。

举个例子,十年前想当摄影师,就得买很贵的单反相机,还要学习复杂的摄影技巧。现在呢?你只需要拿起手机,切换到自动模式,就能秒杀十年前50%以上的摄影爱好者。

技术只会越来越笨,不会越来越复杂。只有内容,有点玄乎,需要我们额外努力思考。当我思考未来10年内容将在营销领域扮演什么样的角色时,我越来越清晰地得出一个结论:只有把内容放在战略的高度,才能赢得未来的竞争。

我在很多文章里回顾过内容营销的历史,今天我简单解释一下内容的角色转变。

1.PC时代:交通的中心地带

在PC时代,我们其实把电脑当成了传统媒体的替代品,比如门户就是报纸,网络视频就是电视。

我们的营销思路也停留在寻找“替代品”上。比如观众不在电视上看电视剧,那就把剧的广告转移到网络视频里的剧上。那时候什么样的东西流量最高?当然是奥运会,好声音,甄嬛传。消费者关注的地方,广告主的预算就在那里。

2.运动周期:介质的粘性

移动期,每个APP都是一个小媒体,用户的注意力被无限切割。因此,“整合营销”成为每个品牌的必做之事。如何实现“融合”?光是包装一堆媒体资源是整合不了的,只能算绑架。“整合”意味着所有资源必须传达相同的声音。

要达到这种效果,只能靠内容。比如你把《宫中皇后》的观众定义为目标用户群,你会发现喜欢宫中皇后的人会出现在乐视上,也会出现在微博、百度、微信、凤凰等各种媒体上。

所以,好的内容就成了媒体的粘合剂,成了整合营销的核心,帮助我们一次性渗透目标用户。

3.泛社交时代:用户的头发生成器

所谓“泛社交时期”,就是非社交媒体追求社交生态的时期。大众点评、咸鱼、Tik Tok、携程、淘宝、网易云音乐...各类媒体都想用社交逻辑留住用户,抵御用户流失的风险。

对营销的影响是品牌开始从广告逻辑跳到运营逻辑。通过不同平台的账号运营,品牌可以快速积累用户,从而形成自己的私域流量。从未被政府重视的私域流量模式,成为媒体生态的一部分,最终成为新品牌的营销选项。

私域怎么做?除了发优惠券,当然只能靠内容了。只有不断创造大量的内容,才能连接更多的用户,商家的优惠券才能有,发布会只能预约,直播只能看。

内容是用户的生产者。

4.算法时代:商业的催化剂

内容的质变发生在算法期。算法对于营销最大的改变是,它让广告从“寻找”消费者变成了“创造”消费者。那是什么意思?

过去,我们希望在一个媒体中找到目标消费者。核心方法有技术导向、内容导向、区域导向、时间导向和标签导向...内容素材对寻找目标受众有影响吗?几乎没有。

算法环境呢?我们想找到一个目标消费者。只要你生产出目标消费者会感兴趣的内容,机器就能匹配出你要找的人。如果你生产的内容对消费者不敏感,机器就不会推荐给用户。

这就导致了一个结果:你生产的优质内容越多,推送给用户的内容就越多,我们转化用户的几率就越高。所以广告内容的增量可以带动业务的增长,内容成为业务的催化剂。广告从“发现”消费者开始,到“创造”消费者。

算法时代,内容不仅和广告挂钩,还和商业挂钩。我们来详细分解一下。当内容与业务挂钩后,整个营销链会发生什么变化?

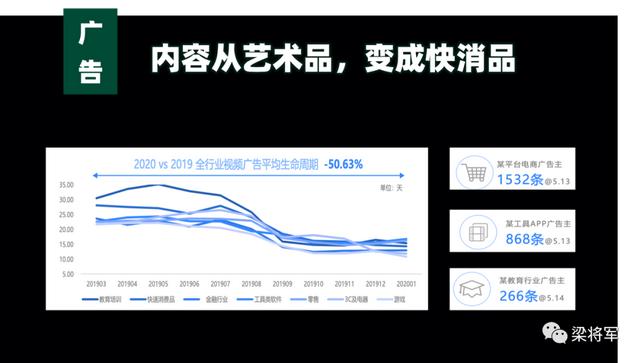

上图是某媒体平台广告生命周期的变化趋势。简单来说,就是一个广告从上线到没人看,它“活”了多久。

我们可以清楚的看到,从2019年9月开始,广告的使用寿命越来越短。以前一个广告可以活35天,现在只能活10天。其实这个数据还是有点落后的,现在广告只有3天的寿命。这种现象对品牌方有什么影响?

在过去,我们可能一个月生产四种材料,这足以支持业务增长。现在,我需要生产40件材料来满足上个月的需求。而且,一般来说,媒体的广告主只会越来越多,而不是越来越少。那么,广告的生命周期就会不断缩短。再过两年,也许你的广告只能“活”一天。

你可能会觉得这种事情只有在Tik Tok、Aauto Quicker、腾讯新闻这样的信息流广告环境下才会发生,而我们做户外广告就不会有这种担心。我觉得这么想的人低估了算法的“破坏力”。

未来所有媒体都将接入算法。这话不是我说的。可以参考未来简史。未来的户外广告,如建筑物和公交站牌,将成为像Tik Tok一样的移动信息屏幕。

虽然户外广告的拥有者还在喊着“占领心智”、“饱和投放”,但他们未来会改变广告信仰。只有接入算法,他们的广告位和广告时间才会得到充分释放,他们才会赚更多的钱。

想象一下,在万物互联的时代,所有的实体都会变成一个媒体屏幕。出租车的后座,麦当劳的桌子,厕所对面的墙...这些屏幕需要填充内容,都是广告的载体。作为广告主,需要生产多少内容来填补这些“内容黑洞”?

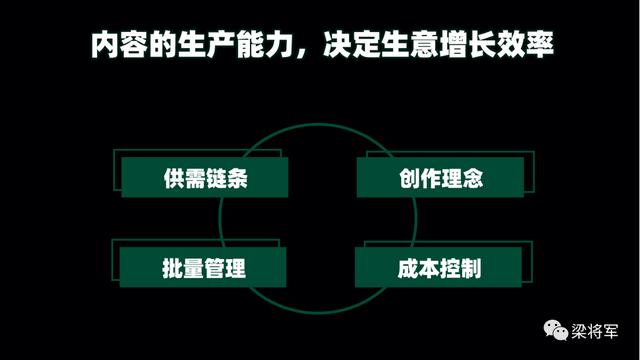

显然,内容需求会成倍增长。内容生产将和产品生产一样,成为企业的重投资。内容的生产力将决定企业的成长效率。

当你要在一周之内生产出几千个内容,量变会导致质变,内容业务就会变成另外一幅画面。

1.内容的成本控制

一个品牌要想实现持续增长,最大的成本就是流量成本。某个行业好像在暴利,比如口罩。但如果考虑到流量成本,面膜产品最多也算是高毛利了。

未来除了流量成本,内容成本也将成为企业的负担之一。下一季度计划销售多少商品,可能需要提前预估要制作多少内容素材。基于内容的成本控制也将成为财务会计指标,出现在企业的季度报告中。

2.内容的批量管理

在之前的TVC审核流程中,广告公司提交A-copy,市场部审核,业务部门参与讨论,然后提交给CEO审核。但是如果你一天有100个视频要审核呢?如何汇总不同部门的不同意见?

显然,仅仅靠微信群聊和见面是做不到这一点的。您需要一个类似于ERP和OA的内容管理系统,以便不同的人和部门可以共同处理相同的内容。

3.内容的供需链

因为内容需求的爆发式增长,内容的供需链也会发生颠覆性的变化。现在,企业内容提供商可以分为四类:

但即使同时拥有这四类供应商,也无法填补未来的内容需求。因为供应商越多,不和谐因素就越多,每个公司都有自己的流程和脾气。当你要同时和十几个供应商合作时,如何保证每个人都清楚的明白甲方的意图,步调一致的工作?

要解决这个问题,你需要的不是一个智能的PM,而是一套协作软件,将所有的内容工作进行流水化、标准化、可视化。

4.内容创意

即使你可以让几十家供应商同时合作,有时候也不是明智的选择。因为再科学的管理,也有瑕疵。用于管理的资源越多,暴露的缺陷就越多。

面对爆炸式的内容需求,最好的办法就是用机器代替人工生产内容。如果用机器代替人工生产内容,我们就不得不从另一个创造性的角度来看待内容,即“工程师视角”。

在过去,我们已经习惯于从艺术家的角度来看内容。创作的关键词是灵感、洞见、酒神文化。但在工程师眼里,内容一定是另一种颜色。

未来大创意还是会交给人脑,但是无数的小创意和大创意素材的延伸会交给机器一键生成。

以上,只是内容在广告领域的影响力。既然我说内容不仅仅是营销,它会成为企业的战略能力,那么内容的影响边界就会扩散到广告之外的领域。

首先受到影响的是渠道。

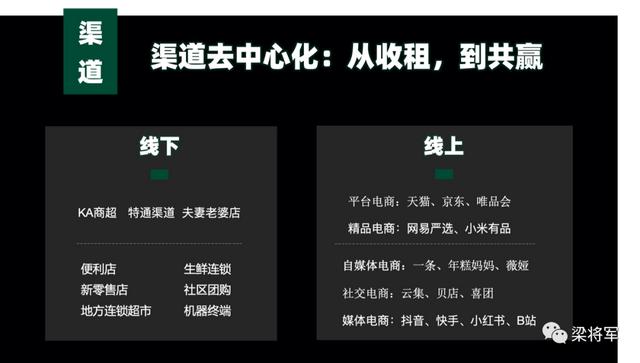

我们经常讲很多媒体的去中心化,但是很少有人看到渠道的去中心化。在过去的几年里,无数新的渠道不断涌现,不仅分散了传统渠道的销售,也逐渐形成了另一种营销模式。

我有一个快速消费品客户,他的线下领导经常向CEO抱怨市场部不支持他的工作。于是,CEO问营销总监,你为什么不支持线下营销?营销总监很委屈。他说:不是我不支持,而是他们的要求太多太破,我们根本接受不了。

这两年线下出现了很多新兴渠道,像便利蜂这样的便利店,像盒马生鲜这样的新零售,像鲜果这样的生鲜店等等。这些销售渠道与传统渠道有很大不同。像新消费品一样,刚刚起步,更看重增长而不是利润。

在传统的售卖渠道中,品牌要做促销活动,要向渠道方支付各种费用,比如堆码费、导购费等等。但是在新渠道,如果你有一个好的方案,他们甚至愿意免除你这些费用。因为他们想用你的方案带来更多的客流,实现更高的增长。

中秋、春节、店庆,这些新渠道特别希望品牌方能提供一些策划支持,帮助他们带动店内流量。比如某薯片品牌可以在情人节推出亲亲折扣活动,利用其明星代言人作为活动发起人,线下做一堆卡料或者建一个活动堆。

这种营销策划很简单,不需要营销部门想出一个Bigidea,但也不能装太多。而且不仅线下销售团队需要这样的营销策划,线上销售团队也依赖这样的营销模式。

以前我们只把天猫、JD.COM这样的平台电商称为线上渠道,现在呢?任何有流量的岗位都可以成为卖货的渠道。李佳琪和维娅是主播还是频道?年糕妈妈和一个是自媒体还是渠道?Tik Tok和auto是更快的短视频媒体还是渠道?

所有看似媒体的互联网媒体,都在演变成销售商品的渠道。而且有意思的是,如果一个媒体还不具备渠道属性,那它一定不是一个热门平台。如果你仔细看看这个,你可以很容易地分辨出哪些媒体值得投资,哪些媒体是大广告商。

所以很多渠道有共同的营销节点,也有自己的营销节点。例如,如果你想参加Viya的会员日,你可能还需要想出一个策划案例来打动钱逊团队。品牌和渠道之间的关系已经发生了变化:它正在从一种租金收取模式演变为一种双赢模式。品牌营销模式也在从“政策扶持”向“策划赋能”演变。

以前我们想带动渠道产生销量,主要是为了获得渠道方的“政策支持”:

销售做好渠道方的客户关系后,从渠道方争取好的渠道政策,比如货架的位置;然后向公司申请更高的成本支持,比如申请中秋促销费,让渠道方允许促销员在货架旁边做品鉴活动。

但是现在呢?这种政策支持已经不合时宜,渠道方更渴望“策划支持”,希望品牌方能够为自己的门店赋能!

简单来说,新的售卖渠道,无论是线上还是线下,都有类似天猫的运营思路,希望用内容带动用户,撬动流量增长。这么多策划活动,就是一波内容生产。对于很多新锐品牌来说,销售部门可能比营销部门更渴望内容,更希望增加更多的内容人才。

看完了内容对渠道的影响,我们再来看内容对产品和供应链的改造。

我公司附近有两家便利店。一个在公司大楼,是公司一个员工开的;另一家店是便利蜂,在公司对面。

开过实体店的人都知道,无论是餐厅、便利店还是奶茶店,店面的位置几乎决定了店面一半的客流。按理说,我们楼里的便利店应该生意更好,但事实上,恰恰相反。楼里的便利店空无一人,楼对面的便利蜂每天排队结账。

为什么会这样?因为便利蜂的产品是“活的”,而传统杂货店的产品是“死的”。

便利蜂可以利用其购物数据来调整商品的选择、购买商品的周期以及商店中商品的摆放。商店就像Tik Tok的算法。它周围的人买的次数越多,它就越知道该卖给你什么。所以店铺的经营效率会越来越强,即使楼里的杂货铺经常打折销售,也很难撼动便利蜂的生意。

这是未来的新零售模式,我们称之为C2B。含义:有了消费者的购买数据,就可以逆向决定供应链生产什么商品,生产多少商品。

随着大数据的普及,物流流通越来越快,这种小批量的“柔性定制”正在快速落地。很多主播都是用这种模式来谈与工厂的合作,因为主播可以根据以往直播间的订单数据,准确估算出一个产品能卖出多少件。

我们很容易得出一个结论:未来商品装卸的周期会越来越快,会像信息一样流动。

这种模式下的消费者可以受益,因为他们可以买到更多需要的商品;像便利蜂和沃尔玛这样的超市也能受益。他们不仅可以按需进货,减少库存,还可以提高销量,但是产品品类的品牌主哭了。

以前我入驻超市,只要谈好政策,产品总能摆上货架。现在这个超市不仅要钱,还要根据消费者的购物行为调整我的保质期、货架位置、商品类别。这个生意太火了,合伙人完全卡在我的喉咙里。

在大数据和算法的支配下,产品品牌应该怎么做?

在我看来,目前柔性生产只是做到了“需求匹配”,但一件商品卖得好不好,不仅需要需求匹配,还需要个性匹配,做到“个性匹配”。“个性匹配”是未来产品品牌的发力点。

比如你去711买饮料,你本来不想买酸奶。但是看到伊利和棕熊出了一款联名酸奶,你被棕熊翻了,我就顺手买了两盒。

如果没有棕熊的联名,就不会诱发这次购买。所以产品包装和产品质量一样,会影响消费者的购买率。在未来,如果商品可以根据需求生产并分配到不同的货架上,产品包装也可以。

根据店铺的购买数据,品牌可以不断更新产品包装,通过经营包装上的内容来满足消费者的个性化需求,从而提高商品的订购率。

如果你是一个苏打水品牌,你应该向两家7-11便利店发货。一个在会展中心楼下,一个在大学校园。开展示中心的消费者一般都是商务人士,你可以交付与大英博物馆联名的定制产品,增加产品溢价;在学校的便利店,消费者是学生,你可以送与英雄联盟游戏联名的产品。

产品都是一样的产品,但是通过改变包装上的内容,品牌就可以实现“个性匹配”。

前几天点了一个开心茶。在开心茶GO小程序下单的时候,开心茶就已经允许用户自己定制杯贴了。我判断未来所有的产品都会变成基于内容的产品,我们会像Tik Tok Aauto快一点的小红书一样运营产品包装。你在产品端的内容运营能力会直接决定产品的销量和渠道端的支持。

产品也会成为一种信息流。当产品、渠道、广告都需要强大的内容生产能力时,我们的组织形态必然会发生颠覆性的变化。

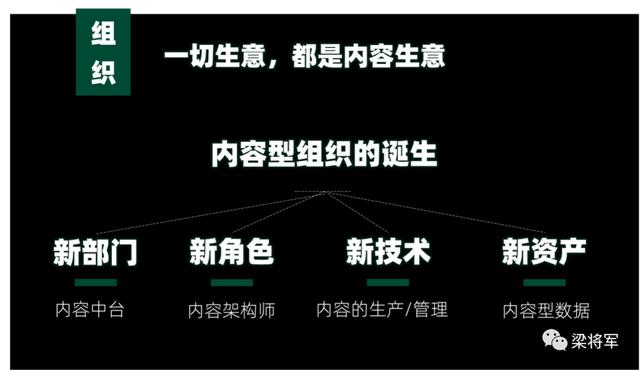

未来所有的业务都是内容业务,所有的组织都将成为基于内容的组织。

1.新部门

我们未来有一个数据中心、一个技术中心和一个“内容中心”。企业中的每个部门都会招聘自己的内容人才来完成小规模的内容制作。大的内容需求将依赖于内容中心提供的支持。

2.新角色

未来,一个企业需要的内容太复杂了。既要制作品牌定位等战略内容,也要制作社区文案等随机内容。整个内容体系一定要调性一致,人物饱满。

这种内容体系不是创造性的,而是结构化的。所以,未来的企业需要的是“内容架构师”,而不是首席创意官。

3.新技术

如此巨大的内容需求,需要各种SaaS工具来实现。比如内容素材的批量管理软件,视频的自动编辑工具,设计的自动排版工具等。内容的科学工具将是未来创业的大赛道。

4.新资产

我们总说数据是企业的资产,但数据的定义大部分还在理科生的思维里。

比如你是某品牌吸尘器,你在三八妇女节拍了一个心连心的广告。某用户看完广告后下单。理科生给这个用户贴上“家电人群”的标签,文科生给这个用户贴上“情绪传染消费”的标签。

我把第一个标签叫做“理性数据”,第二个标签叫做“感性数据”。理性数据从“属性归属”上划分用户,感性数据从“内容感知”上划分人。

未来会有很多基于内容的“感知数据”,可以用来从用户的气质上解码用户的购物行为。

八、结语最后我想说:内容的影响力边界正在从广告扩展到渠道、产品、组织,已经成为未来企业最重要的战略能力。放弃内容营销,开始内容战略,这样才能抓住未来十年增长的关键。

#专栏作家#

梁总,微信官方账号:ID-liangjianjunisme,人人都是产品经理专栏作家。品牌战略顾问,每两周思考一个营销话题。

本文由人人作为产品经理原创发布,未经允许禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。