来源:人民日报-人民日报

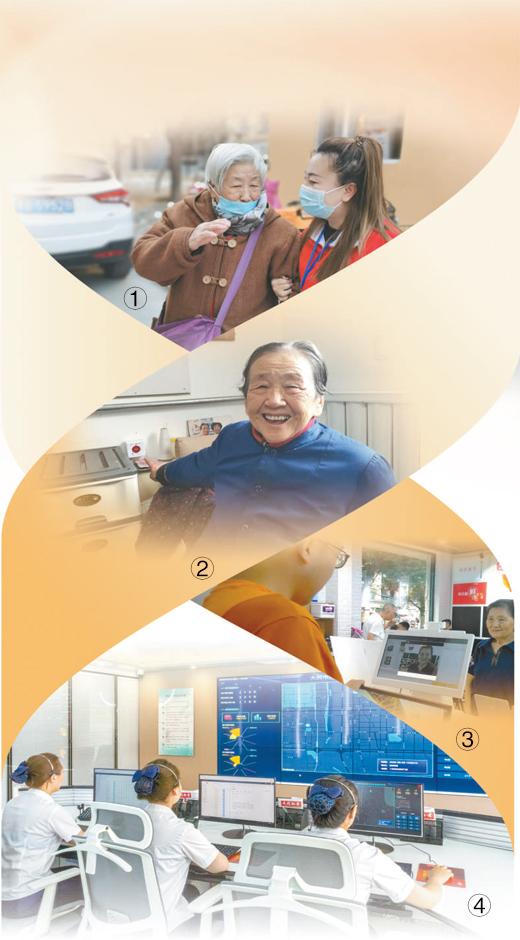

①图:山西省大同市老年服务人员陪老人出行。本报记者乔东摄②:山东济南市历下区左老人介绍家里的急救呼叫器。本报记者李锐摄③:四川成都武侯区老人在社区长寿餐厅“刷脸”。本报记者王明峰摄④:大同398智慧养老呼叫中心。个人资料图片

第七次全国人口普查数据显示,我国60岁及以上人口已达2.64亿。预计“十四五”期间这一数字将超过3亿,中国将从轻度老龄化进入中度老龄化阶段。

***总书记指出:“让老年人老有所养、老有所安、老有所乐、老有所安,事关社会和谐稳定。要在全社会大力倡导尊重、关爱、赡养老年人,大力发展老龄事业,让所有老年人都能有一个幸福的晚年。”

实施“智慧助老”行动是新时期老龄工作的一项重要任务。

“随着互联网、大数据、人工智能等信息技术在我国的快速发展,智能服务得到广泛应用,深刻改变了生产生活方式,提高了社会治理和服务效率。然而,与此同时,中国的老年人数量正在迅速增长。许多老年人不能上网或使用智能手机。他们在出行、就医、消费等日常生活中遭遇不便,无法充分享受智能服务带来的便利。老年人面临的‘数字鸿沟’问题日益突出。”2020年11月,国务院办公厅印发《切实解决老年人使用智能科技困难的实施方案》,对进一步解决老年人使用智能科技遇到的困难作出部署,坚持传统服务方式与智能服务创新并行,为老年人提供更加全面、贴心、直接的便民服务。

2021年11月,《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》印发,对加强新时代老龄工作作出了全面部署。它呼吁“在鼓励推广新技术和新方法的同时,要保持老年人熟悉的传统服务方式,加快老年人常用的互联网应用、移动终端和APP应用的老龄化改造。实施‘智慧助老’行动,加强数字技能教育培训,提高老年人数字素养。”

2022年2月21日发布了《全国老龄事业和养老服务体系发展第十四个五年规划》,部署了九项具体任务。其中,在“构建老年人友好型社会环境”方面,明确提出了“构建兼顾老年人需求的智慧社会”。

2021年9月,国家发改委办公厅发布《关于推进运用智能科技服务老年人示范案例的通知》,公布了首批14个运用智能科技服务老年人示范案例。山东省济南市历下区“家E联”智慧养老平台、山西省大同市“398贴心关怀”、四川省成都市武侯区“宜居通”社区居家养老服务综合信息平台等榜上有名。前不久,本报记者前往济南、大同、成都,听几位老人讲述“智慧助老”的故事。

山东省济南市历下区智慧养老平台建设

智能科技保障独居老人安心

本报记者李睿

一个呼叫终端,一个红外感应装置,一个24小时服务平台,让越来越多的济南独居老人享受到安全的居家养老服务。

2020年10月,山东省济南市历下区启动了独居老人“家庭E联”服务项目,将辖区60岁以上的独居老人全部纳入保障范围。对于自愿签订服务协议的独居老人,政府购买服务安装智能设备,提供紧急呼叫、异常预警等远程监控和照护服务。

近日,记者跟随历下区“家E联”智慧养老平台运营经理张静,对三位独居老人进行了回访。

一键通话,在你身边“保存”。

历下区独居老人左在经历了一场突如其来的疾病后,有了“小传呼机起大作用”的切身体会。

2021年3月17日,凌晨5点,左起床了。不料脚刚落地,眼前突然发黑,瘫倒在床上。

两个儿子都住的很远,很快就要一个多小时才能到。情急之下,左想到了床边的“小盒子”——历下区民政局免费为她安装的急救呼机。左伸手颤抖着按下红色按钮,传呼机立刻响起了警报声。

收到求助信号后,“家E联”智慧养老平台的三个席位同步运行,分别联系左、120急救中心和社区网格人员。

10秒钟内,平台工作人员回拨电话了解左的身体状况,并第一时间反馈给急救中心。5分钟内,网上救援流程全部完成,网格员和救护车立即出发,赶往左家所在的Whizhi巷。网格员率先到达,指导左保持半坐姿势,尽量轻呼吸。历下区民政局此前已多次开展老年人技能培训,帮助网格员掌握应急救援技能。

安置好老人后,孙莹莹赶到街角迎接救护车。老街弯弯曲曲,道路狭窄,住户众多。在的指引下,救护车直奔左的家门口。左被送往医院治疗后,被诊断为哮喘发作,收缩压高达近200毫米汞柱。经过医护人员的精心治疗,血压很快降到了安全范围。两个小时后,平台运营经理张静回访医院,老人家属连连道谢:“真幸运,小小的呼机发挥了大作用!”

迄今为止,“家E联”智慧养老平台已处理紧急预警信息11000余次,查询12000余次,实施紧急救助10余例。

在线咨询,足不出户

轻轻拧开瓶盖,按颗粒取出胶囊。82岁的济南市民冀中星按照电话那头的提示,准备了几种需要逐一服用的药物,拿水杯吞下。“电话那头是‘家E联’平台的药师,每天按时指导我正确服药。”老人说。

冀中星患有许多慢性病,如心脏病和高血压。他服药种类多,频率高,需要根据医院复查结果定期调整剂量。他曾为吃药发愁:“眼睛花了,看不清药方,年纪大了记忆力差,经常吃得少,错过了。”冀中星去年脑梗复发。经抢救,发现是长期不遵医嘱服药所致。

2019年10月,国家卫健委等八部门联合发布《关于建立健全老年人健康服务体系的指导意见》,提出“加强老年人用药保障,开展老年人用药监测,加强老年人用药指导”。在回访中,张静了解到冀中星的后顾之忧,提出了依托“家庭E联”平台为老年人提供用药指导服务的想法,得到了历下区民政部门的支持。

规范的用药指导和循证指导是关键。去年冀中星脑梗康复后不久,义诊工作人员就上门用一体机为他检查身体,所有数据实时上传到“家E联”平台,形成电子健康档案。该平台还与药店合作,通过志愿服务引进33名执业药师。老人需要时,提前预约,药师接单后会尽快回电,结合老人健康档案提供全面的用药指导。

“心率68,血糖6.8,收缩压150……”冀中星扶了扶老花镜,用指尖轻弹着手机屏幕,仔细查看着自己的健康档案。这是一款由“家庭E联”平台开发的微信小程序,定期对老人的心率、血压、血糖等指标进行分析,并将结果及时反馈给老人和家人,同时根据系统评估给出作息时间和饮食调整的建议。“系统提醒我,我的血糖和血压偏高。建议我少吃盐和油,控制糖和酒精。”冀中星说。

2021年8月以来,历下区已帮助近400名独居老人建立健康档案。

智能监控,云卫士

长期外出,独居老人程会接到“家E联”智慧养老平台的查询电话。

“姐姐,你去哪里了?我已经好几个小时没见到你了。”电话另一端的张静忧心忡忡。

“不要再相信我了?”程太太笑道,“出来买点吃的,找妹子聊聊……”

离老人很远,站台工作人员怎么知道程家里没人?得益于安装在老年人身上的红外人体传感器,可以瞬间感知人体热源,主动监测生命体征。如果长时间没有检测到老人的活动轨迹,设备会自动向平台发送预警信息,工作人员会第一时间联系处理,确保老人的生命安全。目前,历下区民政局已为辖区2315名独居老人安装红外人体传感器,实时监控安全隐患,降低老人意外风险。

春节期间,很多老人去儿女家过年,红外传感器检测不到室内活动轨迹。张静和站台工作人员电话联系,确认并送上新年祝福。

四川省成都市武侯区“易居通”社区居家养老服务综合信息平台建设

刷脸方便快捷。

本报记者王明峰

掀起帽檐,摘下口罩,对准镜头。83岁的四川成都武侯区居民郭博文在龙腾社区长寿餐厅的橱窗前站了一会儿。人脸识别系统一键认证成功,姓名、卡号、消费金额、套餐内容在显示屏上一清二楚。

“不用现金,不用信用卡,提前储值后自动结算。”郭博文对“刷脸”的用餐方式赞不绝口,服务员马上端出热气腾腾的黄豆烧猪肉和西红柿炒鸡蛋套餐。

落座后,郭博文抓起支付终端吐出的一张小收据,仔细查看账单明细:这次政府补助3元,支付12元,余额522元。确保账单无误,老人吃得满意。

“现在的支付方式越来越多,但考虑到老年人多年来形成的消费习惯,我们还是保留纸质收据。”龙腾社区长寿餐厅负责人王运景说,从2013年开始,武侯区鼓励邻里社区与餐饮企业合作创办社区长寿餐厅,按照普通老人3元、低收入老人5元的标准给予补贴。以前在餐厅为了准确核对身份信息和补贴种类,需要老人携带身份证进行现场验证和签名确认。用餐高峰期,窗口前经常排起长队。

“年纪大了,就越来越健忘了。”郭博文经常因为忘带身份证而无法享受餐费优惠。同样的烦恼,很多老年人都遇到过。武侯区60岁以上老年人14.62万人,占户籍人口的21.93%。

如何让长寿餐厅暖胃暖心?武侯区民政局组织团队开发了基于人脸识别技术的粮食救助信息管理系统。“对于老年人来说,刷脸是一项非常便捷的智能服务。”武侯区民政局养老服务科科长杨介绍,社区录入老人基本信息后,上传至武侯区开发的“宜居通”社区居家养老服务综合信息平台,由辖区签约的36家长寿餐厅共享,实现了服务数据“一端录入、多端共享”,老人可在任意助餐点享受“刷脸吃饭”服务。2021年,武侯区提供“刷脸”餐饮服务29000余次。

2020年11月,国务院办公厅印发《切实解决老年人使用智能技术困难的实施方案》,要求“要以老年人日常生活中涉及的高频事项为重点,细致做好为老年人服务的各项工作”。武侯区应用人脸识别技术,将“宜居通”社区居家养老服务综合信息平台拓展到高龄津贴生存验证、各类补贴便捷申领等高频问题和服务场景,努力解决老年人面临的“数字鸿沟”问题。

“刷脸,手掌上做,指尖上做。我都八十三岁的老人了,现在一键搞定。”郭博文开心地拿出手机,向记者演示了领取高龄津贴的验证流程:打开与“宜居通”社区居家养老服务综合信息平台关联的“养老助手”手机客户端,点击验证按钮,根据语音提示摇头、眨眼,人脸验证成功。

目前,武侯区依托高龄津贴信息管理系统,打通了高龄津贴从申报到发放的各个环节,实现了信息采集核实、审核审批、老人补贴发放的流程管理。老人画像采集完成后,可通过手机应用或社区自助终端完成信息验证,打破了空之间的地域和工作时间限制。在社区日间照料中心和养老服务点,还配备了智能一体化竖屏机,方便不能使用手机的老人完成高龄津贴的认证、预约养老服务和查看政策公告。

科技让更多老年人享受到触手可及的便捷服务。截至目前,武侯区累计投入智慧健康养老信息化建设资金1000多万元,基于“宜居通”平台建立了9万多份老年人信息数据档案,为互联网助餐、健康安全管理、居家安全监管、照料和探视管理、高龄津贴在线核查等13个智慧养老应用场景的加速普及提供了数据支撑。

山西省大同市平城区15600多名老人使用智能可穿戴设备。

救援二级响应

本报记者乔东

“这小东西,别看手掌大,可不小。”87岁的山西省大同市市民龚翠兰指着系在腰间的智能穿戴设备“398贴心关怀”。

2021年8月,龚翠兰在自家小区散步时,被绊倒在地,“398贴心关怀”立即响应——1秒自动识别摔倒,30秒响应施救,救援人员3分钟,救护车11分钟,为老人及时赶到医院赢得了宝贵的抢救时间。

2019年6月,中国疾病预防控制中心慢性病中心等7家机构联合发布的《老年人预防跌倒联合提示》指出,跌倒是65岁以上老年人伤害致死的第一位原因。2021年12月,国务院办公厅印发的《全国预防残疾行动计划(2021-2025年)》提出:“开展老年人跌倒干预和健康指导,提高老年人及其照料者预防跌倒的意识和能力。提高儿童伤害和老年人跌倒的抢救治疗水平。”

“398贴心关怀”智能穿戴设备,由大同398智慧养老服务有限公司研发,主要功能是预防跌倒。“每秒可以捕捉100组人体运动数据,跌倒识别率超过90%。”大通398智慧养老服务有限公司R&D总监刘超在空中挥动“398贴心关怀”,随后屏幕上的感应值在红色区域上下波动。

“398贴心关怀”借助人工智能技术、移动通信技术、云计算技术,实现了跌倒的智能判断和自动报警,形成了“跌倒提示-后台报警-人工确认-就近救助”的响应流程。考虑到很多老人习惯说当地方言,大同398智慧养老服务有限公司组建了一支会说当地方言的本地客服团队,500多个老人人工呼叫坐席同步接通。

步入398智慧养老呼叫中心,键盘敲击声和电话接听声此起彼伏,接线员李宁正在耐心与来电者沟通。2021年8月24日14时14分,一阵急促的铃声在李宁耳边响起,屏幕上出现了求助老人龚翠兰的姓名、年龄等信息。屏幕上闪烁着红色的“坠落确认”字样,求助报警定位为“平城区天盛雅苑西北角”。

“阿姨,能听见我说话吗?”李宁之前也遇到过几次类似的突发事件。她经验丰富,用大同话直奔主题。“龚翠兰,龚翠兰,你摔了吗?”李宁盯着屏幕问道。10多秒后,听筒里传来“哎呦”一声,李宁松了一口气:有回音,有意识,说明有自主意识。但老人的反馈并不乐观:“我滑倒了,腿动不了了。”

龚翠兰中午出去倒垃圾时,因为踩台阶不稳,不小心摔倒了。她趴在地上,试图站起来,但动弹不得。半分钟后,龚翠兰隐约听到有人在叫她的名字。正午的阳光透过树梢,让龚翠兰的目光有些飘忽。她下意识地抬头环顾四周,但没有看到任何人。过了一会儿,她意识到声音来自腰间的“398贴心关怀”。

“先别在地上动,我们的救援人员马上就到。”李宁自信“398贴心关怀”定位误差小于3米。她一边协调联系龚翠兰所在社区的老人服务站,一边拨打120急救电话,并迅速调取龚翠兰存储在系统中的健康档案,第一时间传输到医院,最后通过平台通知老人和孩子。

三分钟后,天盛雅苑所在的云泉里社区服务站工作人员赶到现场;1分钟后,120救护车赶到现场,随车医生结合健康档案中高血压等病史记录,为龚翠兰进行了心电图检查。经过及时抢救和精心治疗,老人脱离了生命危险。

2020年8月起,大同市民政局在平城区率先试点,为80岁以上老年人、75岁以上独居和低收入家庭老年人、低收入家庭60岁以上失能老年人免费提供“398贴心关怀”。目前,大同市平城区已有15600多名老人使用了“398贴心关怀”。

布局:安迪

《人民日报》(2022年2月25日第13版)