7月25日,经过第44届世界遗产大会的审议,“泉州:宋元中国的世界海上贸易中心”正式成为世界文化遗产,这不仅是中国第56个世界遗产项目,也是继中国武夷山、土楼、丹霞、国际历史社区鼓浪屿之后,福建第5个世界遗产项目。

泉州是古代海上丝绸之路的起点,有各级文物保护单位824处。泉州:中国宋元时期的世界海上商贸中心,由几个代表性的遗产地组成,包括九日山奇峰石刻、石佛寺遗址、德济门遗址、天后宫等。,涵盖18个全国文保单位和4个省级文保单位。

会议认为,《泉州:宋元时期中国的世界海上贸易中心》反映了特定历史时期独特而杰出的港口城市空结构,其22处遗产地涵盖了社会结构、行政制度、交通、生产、商业、贸易等诸多重要文化元素,共同促成了泉州在公元10-14世纪的逐步崛起和蓬勃发展,成为东亚和东南亚贸易网络的海上枢纽。

宋元时期,远在中原,近在“衣荒”,面朝大海的泉州,开辟了无法兼容正统的跨文化交流室空?以下节选自《刺桐城:中国沿海的地方与世界》,由出版社授权。

《刺桐城:中国沿海的地方与世界》,作者王明明,生活·读书·新知三联书店,2018年4月。

作者|王明明

节选|李永波

边境殖民

无论是《海上丝绸之路》还是《泉州学》,都说是关注泉州区域发展周期中衰落期(明清)之前的10世纪的“过去”。如前所述,在石建亚的叙述中,这10个世纪是以泉州为中心的东南宏观区域发展周期的第一至第二个时期,这两个时期分别是:(1)3世纪至10世纪初区域社会经济一体化的形成期;(2)10世纪至14世纪初泉州世界性贸易体系的形成时期。在这两个时期,泉州发生了以下显著变化:

首先,大量北方汉族人以“一关杜南”的名义迁入。

这个过程始于秦的《南屏百越》。秦朝为了统一中国,在消灭了百越地区的越人原有民族势力后,又向南方山区和沿海地区输入了50万汉人,其中就有一支在福建“混越”。秦代汉人移民的历史延续到三国时期,但此时汉人主要开拓闽北。汉人第一次大规模迁徙发生在东晋永嘉之乱之后。那个阶段“中州班当”,衣冠楚楚的士绅们南迁,进入福建。传说有林、陈、黄、郑、战、秋、何、胡等“八族”。考虑到“中原多灾多难”,这些迁徙的宗族没有返回北方,而是留在了东南,使得六朝之间的东南沿海地区。

“官员功名政绩”突然出现。汉人从北方第二次大规模进入福建,发生在唐末五代。唐朝后期,北方地区又发生了一场战争。一些人为了逃避官僚政治带来的冲突和权力混战带来的动荡而迁移到福建。这些人中有富绅、平民、后世流亡的文人(如为逃避奸臣迫害而随民来到的韩沃、避乱的罗隐、隐居的秦);与此同时,北方孕育的其他军事化力量也来到闽南寻找发展机会。

承天寺闽国三王庙(作者摄于2004年)

唐代在漳州的发展是一个很好的例子,王潮和王兄弟也是如此。吸引北方移民最多的是五代十国时期(909-945)。这个国家是由王超和王兄弟建立的。王统治福建期间,吸引了大量来自中原的移民。

据《旧五代史》(卷一三四)《僭妄传》,“王是光州固始人。父亲的女儿,全世界都是农民。唐朝黄巢失守,江淮贼起。有贼帅王,自称将军,困于固始县,在弟审潮中被任命为县助,被任命为军官。贼宗权,以徐为光州刺史,出兵攻之。许率众渡江,在那里掳掠,由南康转往闽中,入,自称刺史”。后来,王超取代王绪为总司令,在泉州领兵攻打“政贪暴”刺史廖燕若。“若军民行之,必被潮涌之味所涤,老年人奉牛酒,盖路,请留。”王超开始掌管泉州刺史。王超、王转战东南,大获全胜。“有闽陵五州”。他们在福州建立了一支浩浩荡荡的军队,以潮为节,以福建观察制造,以审知为副。王超死后,唐末王被任命为浩浩荡荡的军队统帅和福建的观察员,并迁校太保,封琅邪郡王。梁朝建国时,加了中书令,封了福建王。按泉州的说法,“福建被越南从中国分割出去”,而王“是从起家的,并且变得富有了。勤俭持家,选好官,省刑省费,轻而薄之,与民同息。在过去的30年里,有一个美丽的场景。”

据王所知,当时福建所有的人都随他来了。后来福建政府裁减下士,开设四科,把培养人才作为当务之急。承蒙晚唐士大夫的礼遇,设立招贤堂,导致北方宗族(五姓为名人)大量南下,而闽北大姓(十一姓为名人)也相继南下,使泉州形成了显赫家族群居的局面。

王政权退出泉州后,在陈和后唐“晋江王”的统治下,士农工商各得其所,海外贸易持续升温。

其次,南渡之后,汉人在这一带修建了生产基地和居住聚落,创造了“核心地段”。

泉州核心区位体系的形成与北方汉人的迁徙是同步的。从3世纪到10世纪,大规模的北方家族数次南迁。显然,人口的社会构成不仅包括贵族家庭的家庭成员,还包括随这些贵族家庭迁徙到南方的平民家庭。不同社会地位和财富的人到了泉州,面对的是一大片待开发的土地。为了在这一地区获得生计保障,北移的北方宗族和家族形成了紧密的合作关系和集中的共同体,以集体的力量应对边境局势。秦汉东晋时期的移民创造了分散的聚落,居住在这些聚落中的人们也建立了以农产品和手工业剩余产品交换为中心的初级集镇。隋唐时期进一步构筑了高于初级集镇的核心区位,而民国时期泉州已经有了完整的村镇城市区位体系。

也就是说,从3世纪到10世纪,泉州的区位体系经历了一个转型,从相对松散到隋唐时期的分布广泛、井然有序。在这一过程中,聚落间的贸易对泉州区位体系的整合起着关键作用,同时,行政体系也起着关键作用。秦萍百越之前,全州为越地,秦在闽中郡。这个地区虽然是秦、闵中间的一个郡,但并没有受到朝廷的严密控制。汉、闽、越王建立,泉为闽、越之地。到东汉为会稽郡,三国为建安郡。但在金太康年间,建安郡为建安郡、晋安郡,直到隋末都没有实质性的变化。在上述时期,各政权在变革过程中对泉州的行政控制明显很弱。随着社会经济区位体系的成熟,这种情况有所改变。

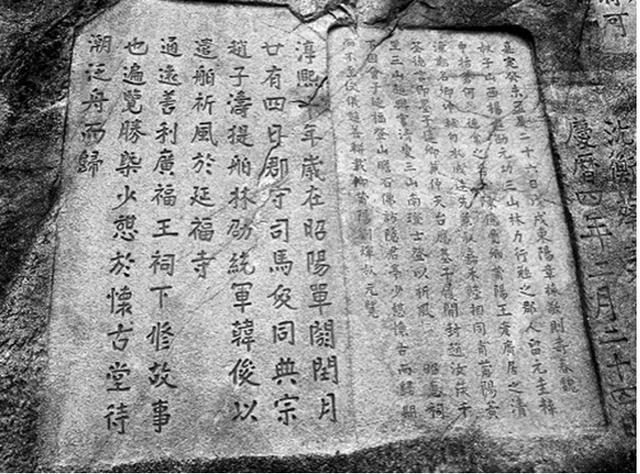

九日山奇峰石雕(作者2004年拍摄)

石坚雅在比较中心和边缘地区的行政体制时说:

区位行政体系的基本策略是将县级单位的规模调整为与宏观区域结构对称的形式,即最大限度地增加核心区高收入地区的人口,最大限度地减少不安全边缘地区的人口, 然后在政府级单位的核心区域建立多个县级单位(目的是尽可能少地容纳政府财政收入所依赖的高税收地区的尽可能多的县),并在其边界地区放置少量县级单位,这种首都在区域行政体系中的详细分类,充分体现了区域的核心-边缘结构、行政首都在经济核心区位等级体系中的位置、控制的跨度空、主要行政任务的明确性。 这个包括官职设置、行政级别和品味的复杂体系,使中央政府能够充分利用其行政人员。

总体来看,唐代以前,泉州基本属于石坚崖所界定的边境行政区,即在国家之下设置少量县级行政单位,以控制当地社会。然而,从唐朝到五代,情况发生了很大的变化。唐景云二年(711),取吴荣府为全州,开元六年(718),州领五郡。开平三年(909),五代十国之后,王为闽王,泉州为闽国重镇。此后,全州的版图一直扩大到宋太平兴国的第六年(981年)。分析认为,晋江位于惠安县,莆田、仙游属兴化军,长泰属漳州。此时泉州领着七县(南安、晋江、永春、德化、安溪、安溪。随着疆域的扩大,泉州所属各县的范围也逐渐确定。但地方行政所在地制度的逐步确立,并没有导致泉州成为军政监察意义上的以“守”为目的的“城”。相反,在这里不确定的“世界”里,泉州的“城”势力不断放大,百姓积累了大量财富。随后,泉州作为行政所在地,也成为政府财政收入所依赖的高税收地区。

景清寺(Masahara摄于2015年)

第三,在人口膨胀的压力下,形成了区域交换体系,其中海外贸易的发展成为“地方特色”。

北方的移民来到全州,把北方“农业革命”的成果带给了当地的原住民(闵月人)。在汉人迁入闽越地区之前,居住在这里的闽越人自然资源丰富,不搞大规模农耕也能生存。当福建和越南的人们以渔猎、采集和小规模耕作为生时,几千年前的北方大地上就发生了“农业革命”,人们早已脱离了“自然经济”。随着农业生产的持续发展,那里的人口大规模增加,已经超过了原有耕作方式所能养活的人口。为了应对这种压力,生产关系和耕作技术得到进一步优化,第二次“农业革命”由此产生。迁移到泉州地区的北方汉人,初到这里,带来了高效率的生产关系和农耕技术。在人口造成压力之前,他们依靠这些关系和技术创造了大量的剩余,这为剩余产品在本地区的流通和产品流通中区域经济体系的整合提供了前提条件。

然而,唐以前南迁的汉人的生活并不是一帆风顺的。随着时间的推移,他们被迫面对如何适应当地地理和产品条件的挑战,这成为一个严重的问题,特别是在人口成倍增长和趋同之后。就福建地区而言,泉州的地理气候条件相对更接近北方。这里山多,耕地少,要么小,要么贫瘠;尽管洪涝灾害频繁,但这里常年干旱严重,是我国南方少有的适宜种植小麦、谷子和豆类的地区。小麦、小米、豆类是“农业革命”后北方汉族人民长期习惯食用的农产品。由于对地理和财产条件的习惯性适应,迁入福建的北方汉族人倾向于在泉州居住。起初,这种集中居住的趋势不仅对当地的发展没有坏处,反而促进了当地的经济发展。

但到了唐五代,人口集中导致的财产相对短缺成为一个严重的问题:财产相对于人口的短缺因同期当时行政制度的变化而加剧。从晚唐到民国时期,它成为一个“以经济工作为中心”的国家,政府鼓励相对自由化的经济活动,这进一步导致附近州县的人口向泉州迁移。比如,唐、元、汉时期(806-820年),福建的福州、建州、漳州、汀州等地人口都有明显下降,唯独泉州人口有较大增长。这从一个侧面证明了泉州当时特殊的经济地位导致的人口迁移是非常明显的。随着人口压力的出现,农业的进一步发展也受到泉州地理环境的阻碍。关于泉州农业环境的历史记载很多,大多持负面评价。如《全州赋志》甘龙版卷十九《性质》中说“春地拒卤”,“蚕不能种于筐茧,田不足以耕”。除了生产条件的限制,泉州长期遭受不利于农业的水旱风灾害。

在上述背景下,泉州人面临着经济上重新选择的机遇和压力。与农业相比,在地理条件下,这一地区有一个更为有利的条件,即地处中国与海外“海岛与洋人”之间,其沿海地区有天然良港。利用这一地理空结合带发展对外商业贸易,显然对解决人口压力和泉州的进一步发展具有至关重要的意义。同时,在边境地区,商业并不像在政治中心那样被人们所轻视。因此,发展海外贸易成为一种必然的历史选择。

元十字石雕(摄于2015年)

第四,地方政府与士绅合作的城市建设事业,满足了扩大商业贸易规模的需要,选择扩大城市的地理覆盖范围和“大都市”对区域经济一体化的影响。

从时间上看,这个过程从唐末一直持续到元末,是泉州历史上的黄金时代。从中国的“大历史”来看,在这个阶段,历史经历了从统一到分裂再到统一的大历史循环。这一时期首先出现了隋唐的统一,接着是五代、宋、辽、金、西夏的分裂,最后是元朝的统一。在这个阶段,控制混乱的统治者的氏族性质是不固定的。但就泉州自身历史而言,这一时期的突出特点是海上交通和贸易的发展。中唐以后,中国对外陆路交通不便,越来越多的中外商人利用海上运输进行贸易。这种对外交通路线的改变,促成了现有的中印交流路线向包括波斯(今伊朗)和大食(今阿拉伯世界)在内的更广阔的交流路线的转变。在这一转变过程中,泉州与胶州、广州、扬州作为中国南方的四大港口,在促进贸易方面发挥着积极的作用。从唐末到北宋初,泉州民间商人在与海外国家的商品贸易中积累了非常发达的航海知识和经验。但到了唐朝,城市合法的对外贸易都要经过广州的海运部门批准,这就使得城市在经济上对广州产生了依赖。这在相当程度上制约了泉州海上贸易的进一步发展。福建至南唐时期,泉州对广州的依赖在分裂王国的统治下逐渐放松。福建统治者王家族采取了保护环境、保护人民和奖励外贸的政策。然后,为了保护泉州的对外贸易,他还继承了王氏家族的治理传统,鼓励公平贸易,扩大泉州的商业活动。

泉州的商业活动,以南洋转口贸易为主。五代时期,这种贸易带来的税收成为福建的主要财政收入,因此受到政府的鼓励。转口贸易需要大量的货物流动和成熟的市场。为满足这两个要求,要求转口贸易枢纽地区将粮食由本地生产改为从海外和海外转运,让更多的人力从事商业经营。当时的泉州,随着人口的增长,粮食生产无法满足人口需求,转向贸易符合这个地区的经济状况。转口贸易极大地发展了泉州的经济作物和手工业,也促进了包括船桥在内的交通设施的建设,在空之前有所改善。

到了宋神宗时期(1068-1085),泉州与海外贸易的数量和频率已经赶上广州,广州官员出于地方商业保护主义,对泉州海商百般刁难。为了独立处理海上贸易,泉州周知打出了“把市场放在春天”的旗号。宋哲宗统治时期,1087年,官方下令在全州设立市场贸易部。从此,泉州的海上贸易得到了官方的承认和支持,也拥有了有利于商贸的区域经济自治权。

虽然北宋在泉州建立市场贸易部后不久就被金所灭,但偏居杭州的南宋和建立在横跨欧亚大陆广大土地上的元帝国,出于不同的政治、经济考虑,相继支持泉州的海外贸易。自南宋以来,“帝都”所在地移至附近(杭州)。由于泉州税率较高,朝廷于建炎三年(1129年)12月将349个皇族迁入泉州,并设立“南外完颜政司”管理皇族事务。南宋春宗室的巨额生活费用大部分由泉州地方财政承担;在泉州期间,他从泉州的海外贸易中获益良多,因此备受鼓舞。特别是在著名理学家甄以学士身份在徽州再次了解泉州期间[绍鼎五年(1232)],政府采取了有效的措施来振兴泉州港。甄秀在其《冯祺文》(西山钟先生公文集第50卷)中说,“惟泉为州,依其公私用之,亦大舟也。”于是,他祈求神灵“使波涛澄明,且行且安,随风飘,一日千里。

这一时期,泉州海商的海外活动扩展到印度、阿拉伯世界、波斯、欧洲和东非沿海,到元朝时,已经与这些地区形成了相对固定和官方的经济文化关系。宋元时期,泉州与海外各国形成了以多条海上航线为主的紧密网络,维系着这一地区与世界的联系。第一条路线从泉州延伸到爪哇或苏门答腊。第二条路线是从泉州出发,经广州,再经南印度,到今天的阿拉伯世界(古代称“大食”);第三路经过阿拉伯世界,过境亚丁湾,进入东非沿海;第四条路线也向西穿过阿拉伯世界,到达地中海沿岸的欧洲地区。在此期间,泉州出口的产品包括当地和中国其他地区生产的丝绸、陶瓷和茶叶。在大量的商品出口中,泉州海商从海外带来了大量的金银、香料等财富。随着对外贸易的发展,大量的外商和宗教团体也来到了泉州,给这座城市带来了混杂的文明。

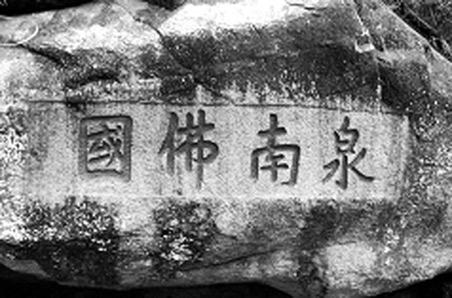

“南佛国”石雕(作者2004年拍摄)

元至元十二年(1275年),凯尔波罗路过泉州,对当时的刺桐城描述如下:

离开福州后,过一条河,在一个风景优美的地方骑行五天,就到了凯顿城,这是一个辽阔的城市,属于福州。这位城市大臣是个大汗。居民使用纸币,成为偶像崇拜者。我知道刺桐港就在这个城市里,所有的印度船只都在这里运载香料和其他有价值的货物。它也是一个受所有蛮子商人欢迎的港口。令人难以置信的是,有如此多的宝石和珍珠是从商品进口的,然后从这个港口被贩运到蛮子。我敢说亚历山大里或其他港口有100多艘船把胡椒运往基督教国家,甚至还有这个刺桐港。因此,可汗在这个港口征收的税款数额极其巨大。

所有进口的商品,包括宝石、珍珠、精品,大汗的税是十分之一,胡椒是百分之四十四,沉香、檀香等粗货是百分之五十。

这里所有生活必需的食物都很丰富。我还知道在这个刺桐市附近有一个不同的城市,名叫狄云府,它制造碗和瓷器,既丰富又美丽。除了这个端口,其他端口都不做,进价很低。这座狄云城市有一种独特的语言。可汗在这个康查王国征收的税收是巨大的,它们超过了国内的税收。

美国人类学家埃里克·沃尔夫(Eric Wolf)在讨论世界范围内经济交流体系的形成历史时认为,真正具有世界范围意义的海外贸易是在15世纪欧洲势力崛起后才出现的。他给出的理由是,从全球海运条件来看,欧洲和几个大洋之间的运输是最方便的。从地中海东部的港口,欧洲可以通往中国,也可以通过另一条路线通往东非和印度。除此之外,地中海还可以通过陆地和河流的连接与西非形成紧密的联系,欧洲与东南亚的关系有很多海上优势。沃尔夫认为,15世纪欧洲人“发现新大陆”后,之所以能够在世界上占据主导地位,一方面是因为工业革命和资本主义的发展为欧洲的扩张提供了条件,另一方面是因为欧洲在地理上具有上述优势。

现代世界史研究者当然可以找到很多证据来证明这种观察的客观性。但有关15世纪以前泉州地方发展史的史料表明,这种观点有西方中心主义之嫌。在以西方为中心的世界经济体系形成之前,由中国东南沿海一个港口城市带动的海外贸易活动,范围横跨空,东达朝鲜和日本,西达阿拉伯半岛和非洲东海岸的一些国家,中范围包括南洋、印度等地。在这一范围内流动的商品和符号,包括东西方主要文明的成就,其广度不亚于现代西方资本主义世界体系。正如侯仁之很久以前指出的那样,在哥伦布和达·伽马于20世纪90年代“发现新航线”之前,亚洲和非洲的航海家就已经发现了这些航线。早在公元前6-7世纪,腓尼基人就沿着非洲东海岸向南航行,绕过大陆南端,进入大西洋。16世纪20年代,在哥伦布横渡大西洋的70年前,一些阿拉伯人已经沿着非洲东海岸由北向南航行,在一片遥远的异乡建立了海上贸易(达·伽马从阿拉伯商人那里得到了向北航行的信息)。至于从非洲东海岸穿越印度洋到印度南部的航线,是由阿拉伯航海家伊本·马吉德发现的。在15世纪末欧洲人“发现新航路”之前,南海与印度洋之间的贸易是巨大而繁荣的。5世纪初,和尚法显的西游已经沟通了陆地和海洋。7世纪上半叶,大食帝国崛起,随后的几个世纪,直至元朝,东南沿海其余地区之间的贸易往来极为密切。随着海运的发展,广州和泉州相继成为外贸大港。

开元寺(郑源摄于2015年)

发现“新世界”

随着海外交通的发展,走遍世界各地的泉州货主早已接触到了“新大陆”。这些早期的外国经验并没有系统地保留在文字体系中,但可想而知,它的地理、种族、风景、文化的视野早已超出了一般的范畴,成为它的“世界”。早期商人视野的开阔和对不同世界的逐渐了解和适应,使泉州人比那些受正统世界观制约的人更容易接受异域风光和文化,而正是这种超越正统的文化观念,为泉州海外贸易视野的进一步拓展奠定了知识基础。宋元时期,泉州的地方官员、文人、商人和普通百姓对异域风情更加熟悉和习惯。在这一时期,也出现了对海外世界和文化的系统描述。

赵的《诸番志》是南宋时期著名的地理名著。这部著作成书于宝卿元年(1225),是作者在泉州时撰写的一部海外地理文化专著。赵是的第八孙,生于大道六年(1170),嘉定十七年(1224)升任泉州船公司,到了元年(1225),也有了知泉州的权利,之后也知道了南外的公司。宋以后他在泉州工作,当时泉州的海外贸易非常繁荣,各地的人、货、俗都可以亲眼看到。赵在泉州期间,勤于市场航运事务,广泛接触海外商人,从外商和泉州商人那里了解了许多海外人文地理知识。《诸番志》是一部基于间接获得的海外知识的作品。在这本书的序言中,作为皇权的继承者,赵声称君子不知海外风光是一种耻辱。他说,“山海有经,博物有志,无所不知,君子有耻”,“就是要求所有贾湖列出国名,说出各地风俗,隶属傅道礼,做山泽主人。把它翻译成中文,删除它的污秽,保存它的事实。”

赵编注《诸樊方志》校释,中华书局,2000年。

《诸番志》一书约九万字,记载了与泉州有贸易关系的58个地区、民族和国家的情况,涉及商品47种。全书分上下两卷,上卷记载各国风土人情,下卷记载海外各国物产资源。它触及的地理视野东起日本,西至东非索马里、北非摩洛哥和地中海东岸国家。作者估算了中国沿海到海外国家的里程和所需日月。诸番志是关于国家的,描写占城、真拉、宾通隆、邓六妹、巴干国、三佛齐、山马岭、灵雅寺家、佛若安国、新拓、江壁、兰吾里、西兰、苏吉丹、南皮、谷林、呼查拉、马洛华、注根托王国、查比沙、西嘎里诺、兆猎国、博乃国、马依国、三玉国、普利鲁国、柳丘国、维沙耶国、新罗国、日等其中《西加里诺》一章描述了西西里的地理和岛上的活火山,是中国典籍中最早描述西西里和意大利埃特纳火山的著作。《诸番志》是一部编年史卷,包括脑、乳香、没药、血块、严敬香、杜眠香、苏合香油、安息香、栀子、玫瑰水、沉香、瞬香、黄熟香、熏香、檀香、丁香、肉豆蔻、紫檀、麝香、波罗蜜。

《诸番志》可以说是一部以海外游客“访谈”为基础的地理专著,其特点是从一个世界贸易港口看世界。到14世纪初,在此基础上,泉州也有了类似的根据海外探险而亲自推出的地方志。王大元,江西南昌人,生于元四年至大四年(1311年)。自幼仰慕司马迁,喜爱周游列国,到了海外人脉极其发达的泉州。次年(1330-1331年),王大元才二十岁,即随泉州商船出航,经南海,经马六甲海峡,入孟加拉湾,绕过印度半岛,经阿拉伯湾,入波斯湾,南下经亚丁湾、红海,沿非洲东海岸南下至坦桑尼亚,于1334年回到泉州。元三年(1337年),王大元第二次从泉州起航,经南洋群岛各国,渡过马六甲海峡,绕过苏门答腊岛,北至万年港,东至古力地伦、文老谷,北至苏禄岛,最后经中沙、西沙群岛返回,于元五年(1339年)夏秋抵达泉州。王大元两次远航,历时8年,航程数万里,去了220多个国家和地区。沿途所见所闻非常广泛,并于九年(1349年)修订了《夷岛简史》。

王大元的《岛夷简史》是一卷,有100个描述,每个国家一个,多是王大元亲身经历和看到的各国的山川河流、道路、国情、民风、物产、贸易等方面的内容。这本书涵盖了亚洲、非洲和澳大利亚的220多个国家和地区。主要有澎湖、琉球、三岛、麻衣、五支坝、龙仙屿、角支、占城、民都洛、宾童龙、真腊、丹马岭、日里、麻栗陆、来濑湖、澎坑、吉兰潭、丁家陆、荣荣、罗威、罗湖、东涌古拉、罗素。龙牙菩提、维沙雅、班祖、普本、假日马达、文老谷、古力笛福、龙牙门、东溪珠、浅水湾、花棉、丹阳、徐闻达拉、桑加拉、勾兰山、特番里、班达里、曼齐朗、南无里、北流、下陆。萧鸾、古力佛、彭加拉、巴南巴西、方白、达吾迭、万年港、马巴尔玉、阿里斯、利加塔、天堂、天竺、偏耀罗、马鲁坚、干布里、马霍斯、洛坡斯、无棣等地,包括地理位置、风土人情、物产等

王大元《岛一郎》(元)校注苏,中华书局1981年版。

王大元的第一次航行是在1331年,比哥伦布最早的世界之旅(1492年)早了161年。这说明了这位年轻的中国航海家的创新精神,也说明了在西方发现“新大陆”之前,中国就有“重商主义”的世界眼光,其中包含了类似西方后来出现的东方学的文化和地理表达方式,因而自然具有一些类似东方学的文化霸权因素。根据赛义德的研究,在西方,东方主义产生于1312年。当时,维也纳教会通过了在巴黎和牛津设立中东和近东语言文化研究系的提议。此后,涌现出一大批被西方社会认可的“东方学专家”。14-16世纪间,东方学的主要任务是收集西方宗教起源(近东和埃及)及其对立体系(伊斯兰世界)的文化信息。直到18世纪中叶,东方学还是依附于教会的知识结构。几百年来,“东方学学者”一直是圣经学者、闪米特人专家、伊斯兰学者,以及后来长大学习中文的汉学家。他们研究东方的目的是扩大西方教会的影响。从18世纪末到19世纪中叶,东方主义的范畴逐渐扩展到整个亚洲,它与教会的背离影响了整个西方文化圈。19世纪的东方学学者主要包括两类,一类是专门的、职业的学者(如汉学家、伊斯兰主义者和印欧学者),另一类是才华横溢的业余爱好者(如作家雨果和哥德都写过关于东方的书),更多的是热心于东方文化的学者和名人。

回过头来看,宋元宋时期泉州从边疆出版的《诸番志》和《石马支一律》,似乎代表了一种与西方东方主义相对立的表达体系,即以东方为中心观察海外世界的文本体系。与西方东方学不同,海外描述华人世界的起源与宗教传播无关,而与海外贸易和中华帝国朝贡体系的向外延伸密切相关。在西方,东方主义与世界贸易体系的关系直到15世纪才出现,直到18世纪才走向成熟。相比之下,比西方早几个世纪的《诸番志》和《石马支一录》则蕴含着一种以商业利益为核心的海外地缘文化关怀。这一点在王大元的《石马驿略》的序言(所谓“后记”)中表现得最为明显:

帝混一,音教远,地域广,闻所未闻。海外有千千万万个无忧无虑的国家,都在搞玉贡,为的是培养文官,在天梯上扬帆,互通有无。

作者|王明明

节选|李永波

编辑|王青

首席校对|李世会