30年前,义乌是浙中的贫困农业县,人多地少,资源贫乏。改革开放后,义乌发展成为全国小商品集散地和国际小商品采购基地,被联合国、世界银行、摩根士丹利银行评为“全球最大的日用小商品批发市场”。

义乌人自古就有做生意的习惯,“鸡毛换糖”是义乌商贩的传统谋生手段。农闲时节,义乌商贩摇着拨浪鼓,提着装满糖的篮子,走在浙江及其周边省份的城乡,换取鸡毛、牙膏皮等废品。回家后,他们用交换来的鸡毛做农田的肥料,或者做掸子卖给供销社,牙膏皮之类的卖给废品回收站。

改革开放后,中国部分地区商品经济逐渐解冻,手工业和农产品投放市场。但长途卖、摆摊做小生意,还是被当做投机倒把来打击。这时,一些义乌人开始不满足于只靠“用鸡毛换糖”来解决生计问题,战战兢兢地做起了卖日用小商品的生意。

1982年,义乌政府发文允许农民经商,义乌人在generate之前对小商品生意空热情高涨,建立了小商品市场。经过几次搬迁、扩建升级,甚至贷款建设标准化市场,义乌的小商品经济开始真正活跃起来,逐步实现了从流动摊贩到稳定市场、从街头摊贩到脚手架的转变。

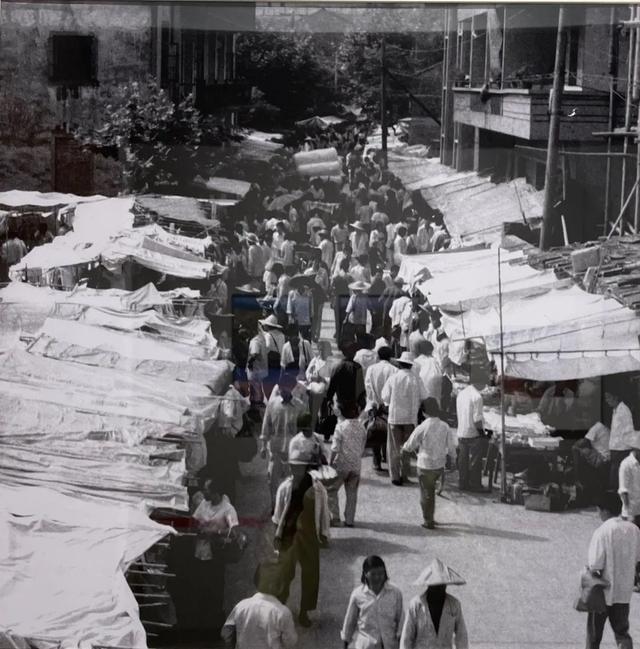

第一代义乌小商品市场

1982年9月5日,胡庆门商品市场正式开业。人们在内城河沟上搭起水泥板,用木板搭起摊位,用塑料薄膜搭起遮阳棚。第一代商品市场开业仅三个月,市场摊位数量就翻了近一番。很多商户自带门板,自己搭起塑料脚手架,延伸到新路两端。到当年年底,小商品市场已有30多类2000多种小商品。

1984年10月,党的十二届三中全会召开,提出“发展有计划的商品经济”,为义乌市场带来了另一个春风。锋利的工具能做好工作。伊吾县委、政府主动出击,千方百计筹集资金。1984年12月,新建了一个占地35万平方米、有近2000个固定摊位的马路市场。摊位从露天搬到棚里,这就是义乌第二代小商品市场。

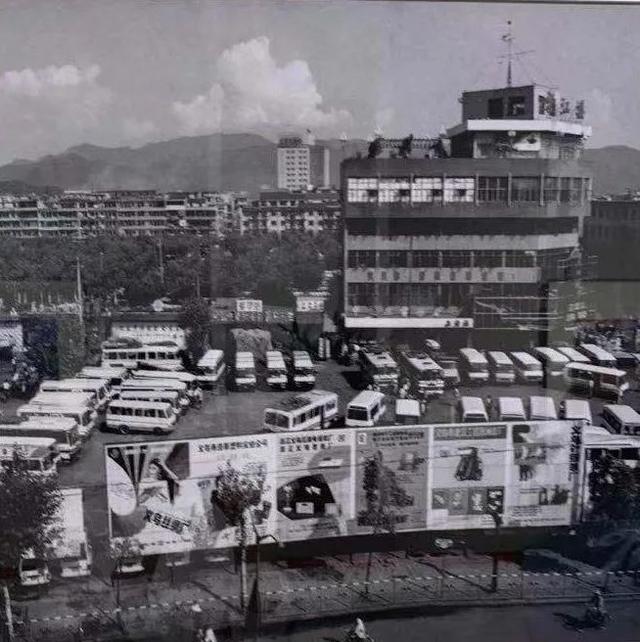

第二代义乌小商品市场

新路市场建立后,每天有一万多商户前来交易,商户摊点逐渐扩大到朱店街。符合时代潮流的新事物往往具有强大的生命力。义乌第二代小商品市场开业不到两年,进一步扩容的呼声越来越高。1986年9月26日,有4100个摊位的城中路小商品市场开业。四年后,城中路小商品市场的摊位增加到一万多个,成为当时中国最大的小商品批发市场。

第三代义乌小商品市场

经过几年的管理和经营,义乌小商品市场的管理者们发现了市场引导的重要性。从1991年开始,实行“按排归市”的管理方式,即根据同类商品在同一地段经营的原则,市场将上千种商品划分到不同的交易区域进行经营。同年2月,篁园市场一期建成投入使用,这是第四代义乌小商品市场。随着篁园市场二期和王斌市场的相继建成,到1995年11月,义乌已拥有46万平方米的面积和3.2万个摊位,是当时中国最大的室内小商品批发市场。

第四代义乌小商品市场(篁园市场)

第四代义乌小商品市场(王斌市场)

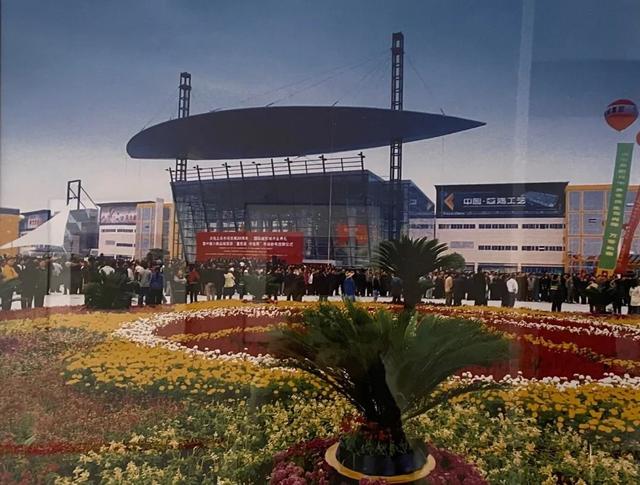

6年后,义乌国际商贸城1区市场正式投入使用,随后逐步扩展为5区。与湟源服装市场、国际生产资料市场共同组成义乌中国小商品城,第五代小商品市场正式出现。

第五代义乌小商品市场

义乌的实践证明,小商品也可以成就大市场,小县城可以实现大梦想,小地方也在影响着大世界。“以小见大”、“以小见大”的背后,体现了中国特色社会主义市场经济的巨大威力。义乌的经验告诉我们,无论外部环境如何变化,只要我们坚持改革开放,发挥有形和无形之手的作用,全心全意做好自己的事情,在中国广袤的大地上,一定会发生更多精彩的故事和新的传奇。

信息:向强国学习

编辑:卫兰