刷Tik Tok,颤抖的声音。

日常笑声颤抖,主要节点颤抖。我们在Tik Tok发布视频来享受生活,在Tik Tok发布嘻哈音乐来娱乐。就好像,五年前我们用朋友圈。

现在提到朋友圈,第一反应往往是社交压力,也就是三天半设置知名度的过程。比如你还记得上一次大学朋友发朋友圈是什么时候吗?

看不见的朋友圈,纠结与否的朋友圈,充斥着私域运营的广告图文。翻看一下,通常的转型路径并无新意。

微信一直在尝试缓解社交压力,典型的就是阅后即焚(现在叫状态)中的视频动态,但现状是用户数量很少,并没有解决大家的问题。

作为一个产品经理,我一直很期待微信的解决方案。但直到我仔细观察了朋友和家人使用Tik Tok的方式,我才发现Tik Tok是每个人无压力社交的产品答案。

不同的产品有不同的特点,由很多产品细节综合呈现。与Tik Tok的朋友圈不同,它呈现出两种产品形态。

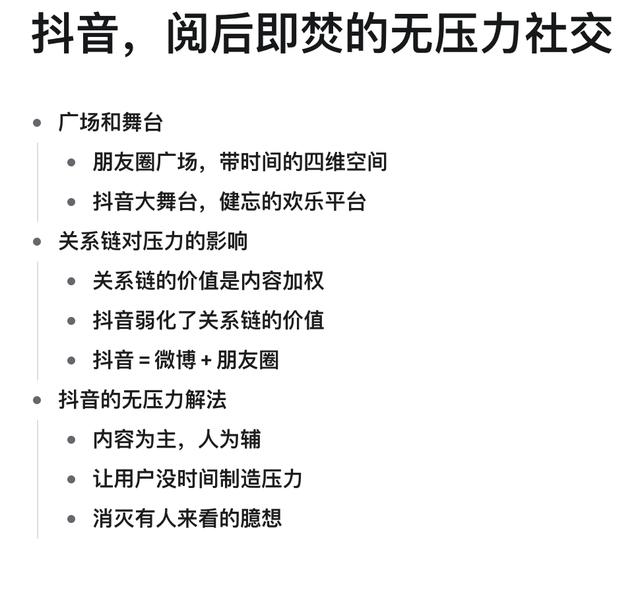

1.朋友圈广场,四维空有时间的房间

公开课上龙哥的形象对比过了——朋友圈就是广场。朋友聚会的时候,我们可以快速的绕着广场走(浏览),然后加入讨论(评论)或者眼神交流(赞美)。

方块的前提是关系,我们彼此认识,通过时间轴中的信息分布,为关系链增加额外的价值,让我们驻足停留。

广场的核心是浏览,看到感兴趣的就主动下来转一转,没什么好玩的就多呆一会儿,下次再见。通过小红点的提示,我们知道有新动态了。

但与现实广场不同的是,互联网产品有更多的时间维度。相对于三维的线下广场,朋友圈的广场更像四维。如果有心去看,朋友圈会有更多的时间去发展。

在这里,我们可以看到移动互联网从上半场到下半场的所有发展,记录从高中到大学,从初入职场到老司机,从恋爱中的羞涩到结婚生子的全过程。朋友圈,在四维的加持下,暴露了我们曾经拥有的每一天。

这个可能被发现的时间蛋,就是现在的压力源。一定要做好自己的时间选择和分发的隐私选择,才能放心的发出符合当下心情的朋友圈。

有时间的四维空空间是压力的来源。

2. Tik Tok舞台,遗忘的快乐平台

相比朋友圈的方形隐喻,Tik Tok呢?Tik Tok是舞台。没错,就是舞台。

单栏全屏沉浸,生动动态的视频,就像坐在台下看台上的场景。

看Tik Tok的舞台秀,我们为搞笑的事而开心,为感动的事而动情,为亲友的更新而赞叹,为陌生人的勇气而赞叹。

当然,我们关注Tik Tok的时事热点。我们还不时记录Tik Tok的生活动态,并走上舞台给亲戚、朋友和陌生人表演。

与朋友圈广场的设计相比,舞台建设有两个特点,一是对当下的关注,二是对下一幕的期待。

单栏全屏分布形式,不受干扰的视觉焦点,保证分布会立刻看到,不会污染现状。

推荐排序的快速切换和上下滑动的便捷操作,保证了即使对当前视频不感兴趣也能期待下一个。

这是时间的胜利。在信息流注意力竞争的时代,谁还记得曾经?例如,如果你花两个小时刷Tik Tok,你能回忆起你刚刚刷了什么视频吗?

这就是推荐的好处。无刷,不感兴趣的时候我们就想看看。在看似幸福无穷的时候,很少有人刻意去看你我。

也许三五年后在Tik Tok会有时间压力,但现在在Tik Tok录音就像14年的朋友圈,一切才刚刚开始。

二、关系链对压力的影响如果我们仔细分析社会压力的根源,答案是关系链。我们不希望自己的历史被新朋友发现,那么关系链对社交的影响在哪里呢?

1.关系链的价值就是内容权重。

社交呈现是聊天和内容,聊天和相互之间的互动内容。

看似是社交和社群的区别,但在关系链的影响下,社交和社群的区别大大缩小。

社交/社群产品都是重视人与人之间的关系的。当有了关系链,用户可以自己聊天,他们在生活中的交集使得社交这个命题成立。

但是如果没有关系链呢?找到一个相似的爱好,构建一个从陌生到感知的场景,让用户“发现”。

也就是说,在关系链的影响下,用户不必去发现,只需专注于线下的线上交集。我们在朋友圈看到的东西,哪怕是日常的柴米油盐,都因为朋友的祝福而有意义。

在朋友圈的迭代中,有了已有的关系链,才有了信息流。日常聊天是一种社交活动,好好的+互相关注是一种轻社交形式。由重到轻,顺其自然。

回到无压力的社交,我们有压力的是内容,而不是聊天。正是因为关系链的质量加权,我们之前的不情愿才得以释放。

也就是利弊,这也是微信24小时阅后即焚状态的难点。

2.Tik Tok削弱了关系链的价值

Tik Tok和微信在信息流上最大的区别是封闭的私有领域和开放的公共领域。

微信社交的前提是先加好友,再互相聊天,赞好友。但是Tik Tok是一个没有朋友也可以单独玩的工具。脸书没有七个神奇的朋友,只有有趣的内容。

用户为什么要刷朋友圈?因为你关心你的朋友,渴望知道他们的近况?因为你很想赞美对方精彩的静态?也许不是。

真诚关心的前提是需要关注对象,但是在刷朋友圈之前,用户除了更新头像之外,并不知道是哪位好友更新了动态,也就是说,用户是意外打开了朋友圈。

意想不到的潜在需求是一个无聊的时刻。找些好玩的东西看看。朋友圈的动态很好玩,因为有了关系链和内容的加持,朋友圈很好看。

但是,好玩的内容,没有关系链的加持,也可能是好玩的。可以是花花绿绿的美女帅哥,爆笑的段子,爆料或者明星爆料,这些本来就比《老友记》更精彩。

Tik Tok不需要社交关系链的加持,也能解决刷朋友圈的问题。是为了解决目前无聊的需求,这是一种竞争的替代关系。

3.Tik Tok =微博+朋友圈

如果Tik Tok得到了关系链会怎么样?事实上,Tik Tok已经获得了用户关系链。

事实上,Tik Tok收购关系链并不困难。它只需要两个关键步骤:第一,基于LBS定位群体;第二,根据内容的相互推荐来看双方的行为变化。

赞+LBS的转折就是关系链,互赞就是你可能也知道的关系网。作为一款日活跃3亿的产品,在信息流的加持下,关系链已经全面覆盖。

关注是成本更低的社交验证,单边行动是一次性完成关系链的内容加权。所以关系链不再是微信的壁垒。

有关系链的Tik Tok就是我们现在看到的产品形态,热点时事+趣味+探索发现+好友动向。

前三者是微博的基础,后者是朋友圈的呈现。现在Tik Tok =微博+朋友圈。

三、抖音的无压力解法有几种解决无压力社交的方法。肯定不止一个。

1.内容为主,人为辅。

而朋友圈和Tik Tok,前者是以人为导向,后者是以内容为导向。

朋友圈的关注是人,证明朋友的更新图片就是证明。旅行加自拍可以获得朋友圈的好评。

在用户的朋友圈里,注意力始终保持在人身上,基于关系加持进行内容消费。

Tik Tok关注的是内容,是用户“看这个视频是我二叔发的”的感受。用户关注的是内容,而不是好友发的内容。

组织结构中信息的变化,推荐内容中算法的变化,让Tik Tok的用户画像不那么立体。

在社交压力的场景下,非立体、不聚焦的内容更有优势。

2.让用户没有时间制造压力

时间加持的黑暗历史是社会压力的来源。这样做的前提是朋友主动翻出我们的黑暗历史。但是如果没有时间呢?

微信的解决方案是“西藏”,半年可见,三天可见,24小时隐藏。用户发布时知道内容会被隐藏,减轻了发布压力。

Tik Tok的解决方案是“新”的,层出不穷的推荐内容是新的,混在“微博朋友圈”的内容也是新的,被聚焦的关注也是新的,用户自然没有时间去翻看历史。

Tik Tok的本意绝对不是没有压力的社交,但Tik Tok现在的方式已经解决了大部分的社交压力。此外,Tik Tok还有“隐藏时间”的功能,压力再次骤降。

3.消除会有人来看的幻想

有趣的问题是:为什么用户会感到社交压力,害怕有人转朋友圈?

现实的答案是——用户经常翻朋友圈,发现好友的黑历史。然后我意识到我可能会被淘汰,所以我感到了压力。

这是一种类似于“迫害妄想症”的妄想,是用户自己无形中制造的枷锁,最终形成社会压力。

但是如果用户很少主动查找好友历史呢?用户找不到朋友的黑历史,会在意自己的黑历史吗?

没有想象力,就不会有压力。这种轻松自发的行为在朋友圈很少见到,但压力终究是需要释放的。

基于用户行为和心态的变化,我们可以看到,大量的好友开始记录自己在Tik Tok的生活,得到好友的评论和陌生人的赞,这原本是朋友圈赋予的社交身份。

是的,一种久违的没有压力的认同感。

四、最后有时候,我们不得不承认时代变了。

当初的朋友圈演变成现在的40多内测的完美形态,之后一直没有大的变化。就连这两年新增加的视频号和直播都符合朋友圈的美好。

但现在从考查的角度来看,朋友圈以图文为主的时间轴,在内容和效率上,正逐渐被上下滑动的短视频所取代。

新的社交产品,可能重点不在聊天上。聊天形式不需要改变,但是朋友圈有没有替代的可能?我们不需要新的微信,我们只需要新的朋友圈。

Tik Tok是阅后即焚的朋友圈。

#专栏作家#

王海,微信官方账号:产品经理百科,人人都是产品经理专栏作家。网易产品专家对产品成长和商业模式有深入研究。

本文原载于《人人都是产品经理》。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。