[文/观察者网专栏作家伊斯陶·利亚]

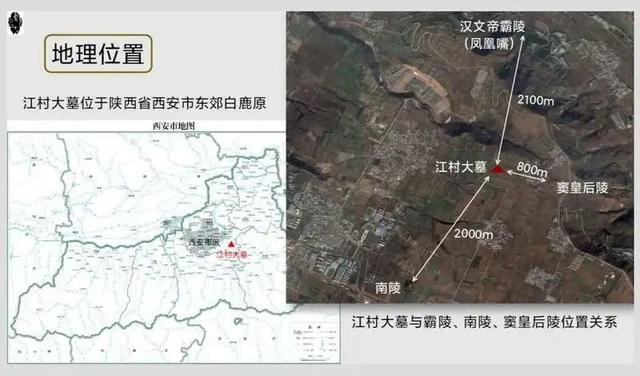

12月14日上午,国家文物局在京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会议,通报了陕西Xi安蒋村墓、河南洛阳郑萍芳遗址、甘肃武威吐谷浑墓群等三项重要考古成果。其中,蒋村墓被确定为汉文帝的巴陵,解决了长期争议的文帝墓址问题。

这不仅是我国考古发掘研究的重要进展,而且墓主人身份的特殊性引起了全社会的关注。事实上,早在2015年《汉八陵墓葬形制探讨》一文就指出,蒋村墓可能是文帝的陵墓。

中国历史上的皇帝刘恒提倡节俭,《史记·孝文本纪》说他:“作衣不拖地,窗帘不绣花,以示简朴,为天下第一。”“巴陵是受陶器支配的,不是金、银、铜、锡。你不能治愈格雷夫斯。你要省则省,不劳则民。”巴陵考古成果对补充史料记载具有重要作用。虽然江村墓曾经被盗,但作为中国皇帝刘恒的陵墓,陪葬品与其他帝王陵墓相比确实略逊一筹。

王安石的诗《汉文帝》曾调侃刘恒“死者轻罚,短命者窃。从此仁薄,可惜不可求。梯田惜百金,巴陵无高山。恩施虽短命,但久患九州。”据说汉文帝取消了修建梯田的计划,省吃俭用,为世人守财。王安石认为个人的节俭虽然值得称道,但只是暂时的,而且只是暂时的。作为一个国王,他应该从长计议,实现尧舜之治,哪怕天下所有的财富都耗尽了。

事实上,中国皇帝似乎对自己要求很严格,因为在发掘中国皇帝伯的母亲南陵时,考古学家发现了大量的金银随葬品,可谓奢侈。

影视作品中的博太后形象

一个

泰伯后陵是西汉第一座独立的皇后陵墓。研究西汉皇后墓葬的形制,对研究西汉皇后墓葬乃至整个中国历史都具有重要意义。由于其墓葬中有丰富的随葬品,我们也可以通过这些不同种类的出土物品一窥西汉的社会生活以及草原文明与中原文明的交流冲突。

据史书记载“东望子,西望夫”,根据现有的考古资料,薄太后陵隔着渭河西望汉高祖长陵,东北不远处就是汉武帝的巴陵,也就是以前的蒋村墓。因此,当地人称薄太后陵为“王耔墓”,考古学家称之为南陵。

图片:新华社

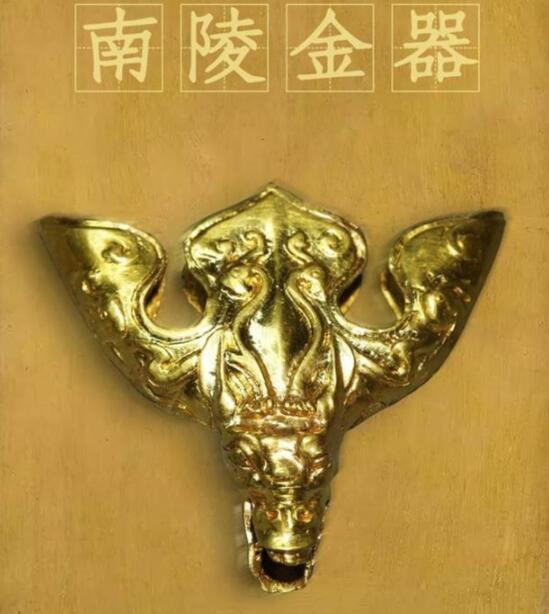

目前,考古人员已在薄太后南陵的封土西侧挖掘出几个暗坑,出土了数百件金银饰品。其中不乏精美的龙纹、金饼、马具等,如盖在马表面的当禄。

图片:陕西新闻

根据现有材料,我国商周时期的先民并没有采用大规模的黄金开采和加工技术。他们最初收集天然黄金制作小饰品,大型饰品和祭品以青铜为主。直到汉代,黄金制品的数量才显著增加。

从时间上看,汉文帝死于公元前157年7月6日,他的母亲博皇后死于公元前155年6月9日,他的儿子死于公元前141年3月9日。博皇后历经几任皇帝,同时期及以后的帝王陵墓中的随葬品都要逊色许多。从汉高祖杨陵博物馆的陵墓出土物来看,创造“文化场面统治”的两位皇帝的随葬品主要是陶俑和动物俑,此外还包括铜镜、印章和刻字泥印,很少发现金器。目前汉武帝茂陵出土的器物以青铜器为主,镀金为辅。

目前,考古发掘工作仍在进行中,但根据考古专家日前透露的出土实物,与同时期的中原王室汉墓相比,博皇后墓有其特殊之处,大量精美金器的发掘令人惊叹,难怪被认为是“抢了文帝的风头”。此外,据陕西师范大学历史文化学院教授于赓哲介绍,博太后还是一个非常可爱的宠物,因为南岭小隐坑出土了很多动物的骨头,包括金丝猴、丹顶鹤、乌龟等等。

慈禧太后陵墓中的罕见发现一度冲上微博热搜。

二

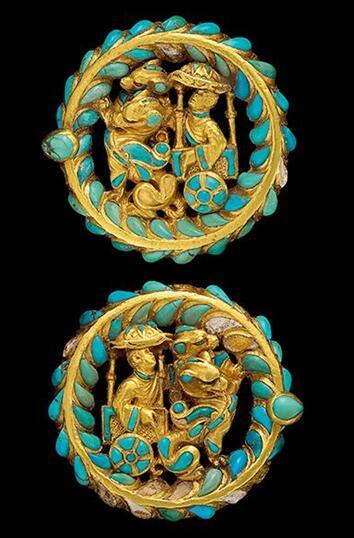

考古学家对南岭出土的金器进行了初步研究,认为其风格具有北方草原文化的特点。风格的确是艺术史研究中的一个重要方法。就目前公布的黄金出土物来看,大概有几种:兽形扣、嵌宝石扣、虎形头饰和少量黄金吊坠等。兽形纹饰在草原文明中很常见。除纹饰外,一些出土器物的形制也具有北方草原民族的特征。比如在鄂尔多斯高原发现的阿鲁柴登战国末期匈奴遗物中,就有类似的带扣。

内蒙古博物馆的金饰

目前已知北方草原出土的最早的金银器是春秋末期左右。到战国末期,黄金制品的发现呈上升趋势,出现了大量精美的黄金制品,如藏于内蒙古博物馆的鹰顶金冠饰、虎咬牛金皮带扣、虎鹰金饰等。

从器物本身来看,其制作工艺包括锤打、雕刻、镶嵌等。,说明这一时期北方草原文明的制造技术水平高,艺术造诣深。从设计上看,草原文明的金饰以杀兽场面为主,动物图案为辅,是游牧生活的真实写照。

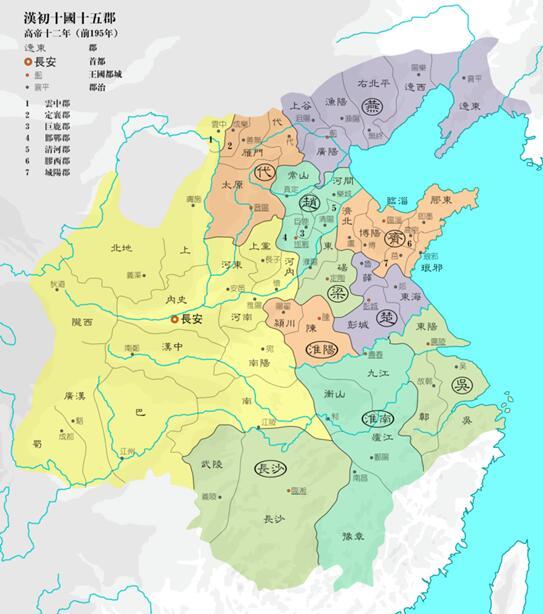

值得注意的是,汉文帝曾被任命为代王。《韩曙》载《高第列传》:戴迪居常山之北,夷地之旁,昭乃自山南得之。远在他乡,难报国。取山南太原之地以利世代,代之以云中以西之云中郡,则世代受边益少。王、、童侯、李是两千块石头,你可以选主公做代王。”和的《燕国三十三人》都说,“圣人知温柔,请以为代王是晋阳。"

汉代十国十五郡资料图

也就是说,在任命刘恒为代王之前,刘邦代理郡县,位于长山之北。过去由南方的赵管理,管理效果并不好。刘邦将代县、定襄等地划为代国,由赵、戴分而治之,不再共享管辖权。刘如意被任命为王召和刘恒为代王。

当刘恒是代理国王时,他的母亲姬伯去了北方,住在代理国。由于“以夷制夷”,军事冲突和文化交流必然同时存在。即使在刘恒称帝后,也继续奉行以友好绥靖为主的代国交往政策,匈奴问题直到汉武帝才得以解决。

博皇后陵墓中的随葬品可能是因为她的偏好而选择的,这也解释了为什么南陵的金饰比同时期的汉墓多,而这种偏好很可能是她生活在一代之国时形成的。

三

西汉初年的黄金制品风格与汉朝和北方匈奴的交流有关,但值得注意的是,黑海以北和北高加索的斯基台人的金饰造型和加工工艺也有类似的风格。今天的语言学家认为迅猎兽应该属于伊朗种族。根据现有的中西文献,迅猎兽和匈奴人的生活方式非常相似。迅猎兽活跃在草原的一端,匈奴人活跃在草原的另一端。

斯基泰人的活动范围很广。在接受了黑海和亚述周边文明的影响后,公元前3世纪初,斯基泰艺术开始向马萨格泰艺术过渡,许多考古学家认为,这种艺术风格通过现在俄罗斯的米诺斯克地区传给了活跃在鄂尔多斯地区的匈奴人,进而影响了他们的艺术。

很有可能在丝绸之路开通之前,中西文明就通过草原文明进行了初步的交流,为后来丝绸之路的开通埋下了伏笔。

也许这个草原文明的两个重要民族之间的接触并不仅限于米诺辛斯克,因为类似的黄金出土物也出现在新疆。自公元前7世纪以来,大多数被称为赛人的迅猎兽一直在天山附近游荡,这在中国古代作品中经常被提及。

2011年,新疆文物考古研究所在阿尔泰山区和哈巴河县东塔拉德水库淹没区,抢救出数十座古墓,后被称为“东塔拉德墓地”。很多墓地很难确定年代,但基本上可以在公元前7世纪左右界定范围,出土的一些动物造型的黄金制品与近东的风格非常相似。

新疆东塔勒德墓地出土的部分金器,来源:文物2013年第3期。

几个世纪后,从战国末期到西汉初期,匈奴不断扩张,打败了岳氏,一度占据东天山地区,成为活跃在这一地区的主要民族之一。两大草原文明的主要活跃群体很有可能会有这方面的交流。

新疆石人子沟遗址群是一个古代游牧民族遗址群,位于哈密市巴里坤县石人子古乡石人子古村附近。西沟遗址包括战国晚期至西汉早期的大型墓葬。这里出土的虎形金饰、潘阳形金饰、狮鹫形金饰等题材,与附近受斯基台人影响的巴泽雷克文化的流行题材图像相似,年代相对较晚,从中可以看出文化互动与吸收的动态过程。

西汉初期黄金制品的流行,是通过匈奴部落间接受到草原文明的影响,但从伯皇后墓出土的文物也可以看出,中原文化在这一时期也对相关题材进行了本土化,比如龙形摆件中栩栩如生的雕刻空龙雕,就是中原本土文化的产物。中原工匠在原有题材的基础上,发挥自己的创新能力,锻造出具有自己特色的金饰。

图片:陕西新闻

这种创新并没有停滞在中原,而是随着中西文明的不断交流走出了最初的故乡。比如1939年,在苏联阿拉木图附近,发现了一个骑着野兽,驾着龙战车的仙人。一个穿着宽大长袍的仙女骑着马车,两条龙或动物拉着大车,具有明显的汉代特征。

文明从诞生之日起就不是孤立的,在不断的交流中相互影响。没有一种文明是完全被动接受其他文明的,任何交流和影响都有本土化、再创新、再输出的过程。目前,相关考古发掘仍在进行中。相信越来越多的出土文物会勾勒出更广阔的中西文明交流图景。

现藏于故宫博物院的精美金扣

本文为观察者网独家稿件。文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点。未经授权不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每天阅读有趣的文章。