这篇文章从三个方面告诉你如何做社群运营,包括如何合理发言,如何设置小场景,敢于反复尝试。

这是社区运营系列的第二篇文章。我将以一个社区的“建立-成长-平稳-消亡”的生命周期来写文章。我还是只说实用干货。

本期主题是分享如何构建一个可靠的群聊系统,可以带来近500%的交互飙升效率。

我们来看看很多社群运营在实践中经常遇到的问题:

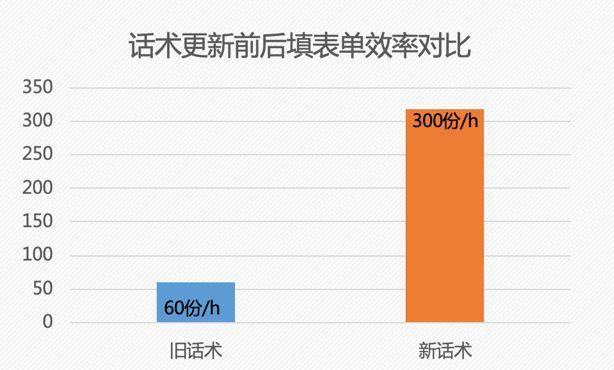

手术真的有那么难吗?这是我做过的一个社区实验。在群体人数、群体性质、用户性质基本相同的情况下,提升演讲技巧带来的效果是跳跃性的:

后来经过十几个新社区的多次实验,数据终于稳定在一个较高的水平,我们也积累了以下三点经验与大家分享:

一、制定合理、准确、高效的演讲计划。

上一篇文章我们说过,99.9%的群体活不过24小时。其实其中很大一部分比例来自于用户入群后缺乏及时的言语引导和激励,导致用户的盲目性,不知道该怎么做。

一旦超过3分钟,用户的注意力就很难回来了。

因为社区的每个用户都有细微的差异,所以在很多新人眼中被定义为“非标产品”。是无法标准化和模式化的东西,自然也没有必要提前准备演讲稿。用一些可爱活泼的句子把领导的要求包裹起来,就可以上战场了。

我们来看看新手小明的一天:早上上班前,有人在群里聊天。过了一会儿,有人在群里@他,询问今天的课程安排。

小明着急地回答。大家都看到了小明的回复。有人私聊,有人公屏@了,小明急了。当我跌跌撞撞来到公司,我看到我的手机上有99+未读。

他很快一个个回复,有的人不满意安排,直接吵架。赶紧在小明组当裁判,既是安抚又是讲规则。

然后老板的需求来了,告诉他推一个活动,收集一些问卷。他很快想到了几份,扔进了群里。效果不是很好,但是没有办法。有几十个私人聊天在等着他。他急忙跑过去再次回答。

嘿,这家伙是谁?为什么没有按要求改笔记?所以他发了一个通知,要求每个人都改变他们的笔记,但没有人搭理他...

最后,小明今天的成绩可想而知。

其实每一次乱象的背后,都是整个社区的效率大打折扣。社区的每一次官方发言或者每一步转型都应该是一个精密的仪器,齿轮卡住了齿轮才能前进。

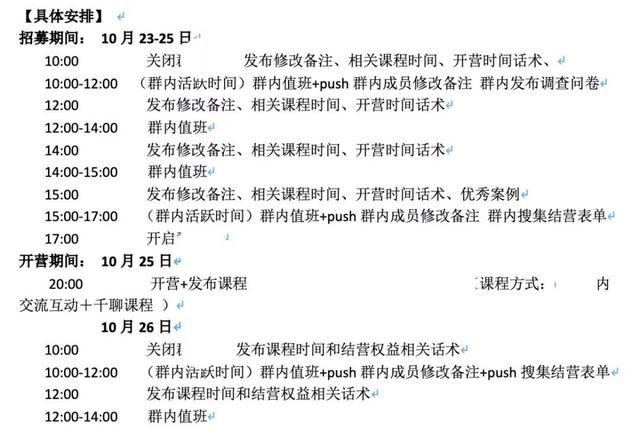

下面是一个实习生的课程安排,不要求有格式,但是通过长期的习惯积累,他们已经能够自己安排了。并使这种安排具体到小时级别。

这幅图的结果是:

的确,每个用户都是一个独立的个体,有自己的个性和行为习惯。但是,当你设置好社区机器后,大家最终都会为了目标一起前进。

人不一定是标准,但每个人的结果才是可以打磨的标准。

第二,尽可能考虑群体中的每一个微小场景。

这次小明团历时7天,今天是第四天。到了公司,他匆匆忙忙地把文案和引导性发言发了出去,然后迅速做自己的事情,但让他担心的是,效果越来越差,发言越来越没有效果。即使他说了很多,当他第一次进来时,每个人都很兴奋...他处于令人困惑的困境中。

事实上,上图已经向我们揭示了在一天的不同时间有不同的演讲技巧。比如在我的课程中,我是按照入群时间、日期、时间段、课程安排、需要的时间、回答的时间等来划分的。只是一个持续了4天的快速社区,我们预设了15个场景,35种演讲技巧来应对我能想到的每一种情况。

一方面,不同时期用户的需求不同。一个新来的人,想了解群聊的规则,在群里的情况,能快速获得的利益。

而另一组已经学了两节课,他们需要的是回答问题,指导,后续安排,自己的效果是什么水平等等...

完全不同的需求,自然不能用同样的词语来应对。但如果把整个言语互动都寄托在临时的思考上,效率只会降低成吨。

你花5分钟思考,他花1分钟在现有发言的基础上做小改动,使之更符合现状。什么效率更高一目了然。

第三,勇于尝试,反复进行A/B测试

一开始我们也问过自己,这种演讲的A/B测试怎么做?

毕竟,在一个群体中,在人群中,在一周中的某一天,在一天中的某个时间,在什么步骤,甚至在今天,每个人都在谈论明星出轨...各种因素都会影响我们的效果,导致偏差。

毕竟这不是我们自己的APP,而是一群社交软件。但也不是不可能。仔细看会发现,群聊的每一段对话真的很难控制,反复测试的机会也不多。

但在一对一私聊的场景中,由于目标基数足够大,人群随机分布,在群体环境下制约实验准确性的情况降到最低,因为你的一句话只影响一个人而不是500个人。

同时,对于500个人来说,一句话可以转化成500种完全不同的风格。基数也足够大。

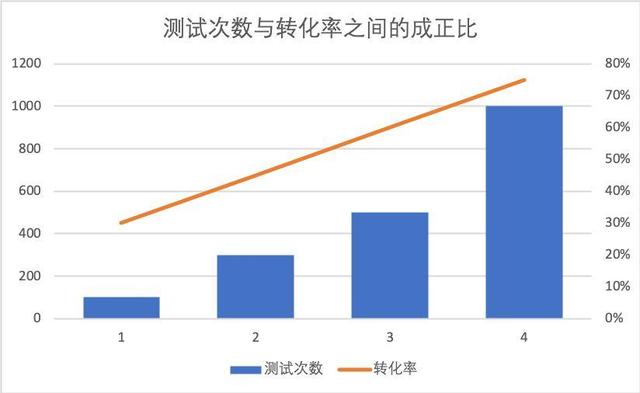

有了小米和来福枪,粗糙的A/B测试也能带来巨大的收益。数据也证明两者之间存在典型的比例关系。

目前我们组已经到了第二十期,转化率从最开始的30%左右提高到目前的75%。相信随着不断的加强和发展,转化率还能进一步提高。

以上是我在实战中的演讲技巧。希望你看完之后能真正应用到实战中去。感谢您的阅读。

作者:山姆,微信官方账号:操作方法(yunyingfangfa)

本文由@山姆原创发布。每个人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。