最近关于拼多多的新闻层出不穷。1月8日,一个认证为“拼多多员工”的账号在匿名社区发布了一张照片,配文为“第二个拼多多猛将倒下了”,也引起了外界的高度关注。但当时由于爆料人匿名,照片信息不足,这条新闻在当时并没有很快“圈”起来。

没想到,仅仅过了两天,这则新闻引发的后续故事又一次给拼多多带来了汹涌的舆论。

[一个剑指拼多多的视频,却是“重伤”?】

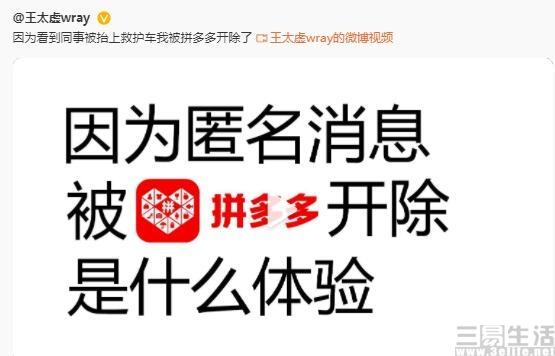

1月10日,一位昵称为“太虚”的拼多多员工在微博等社交平台发布了一段名为“我被拼多多开除,因为我看到我的同事被送上救护车”的视频,引起了大量关注。在这段视频中,“太虚”称,由于在“脉脉”上匿名发帖,他被公司告知离职。同时他还爆料,拼多多存在上海总部员工被要求每月工作300小时,杂货业务员工每月工作380小时的问题。

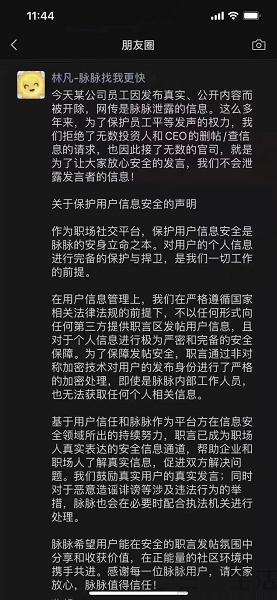

就在这段视频发布的当晚,脉脉在多个社交平台紧急发布了关于保护用户信息安全的声明,声称“为了保证发帖的安全性,用户的发帖身份通过非对称加密技术进行了严格加密,即使是脉脉内部的工作人员也无法获取任何个人信息。基于用户的信任和平台方在信息安全领域的不断努力,job talk已经成为职场人真实表达的安全信息渠道,帮助企业和职场人了解真实信息,促进双方解决问题。”

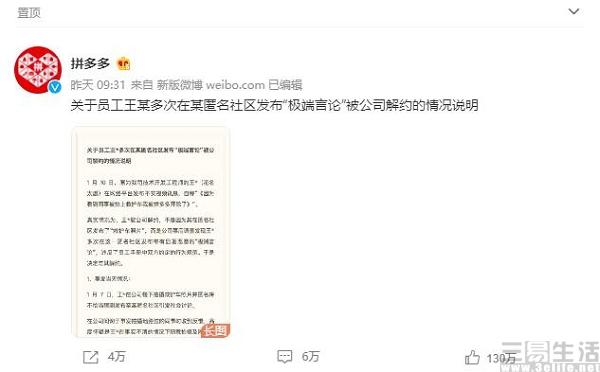

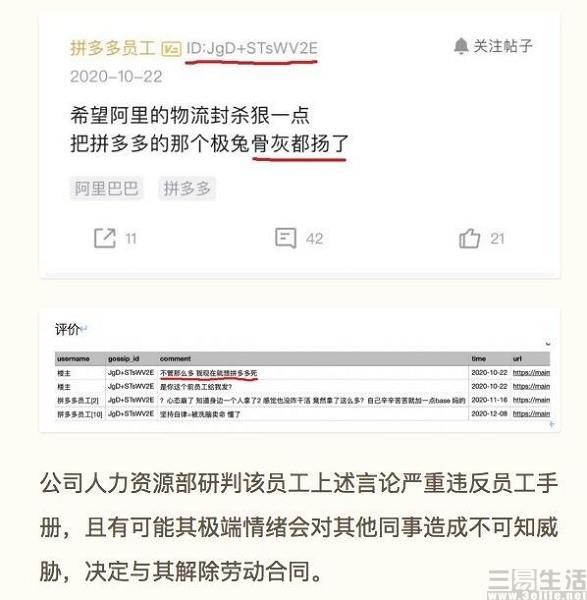

然而没想到的是,声情并茂的苦心却被忽视得相当彻底。第二天上午9点,拼多多官方(我相信应该是上一节课之后的官方)给出了回应,称“真实情况是王*(即上一篇文章中透露信息的人太过虚拟)被公司注销,并不是因为他在匿名社区发布了'救护车照片',而是公司调查后发现,王*在该匿名社区多次发布带有明显恶意的'极端言论',违反了员工手册中双方约定的行为准则。”

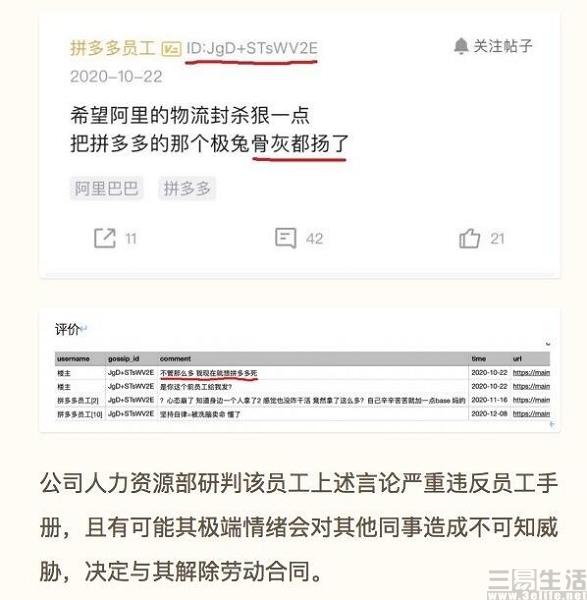

随后,拼多多在其回应中贴出了“极端言论”截图和一张疑似统计表。

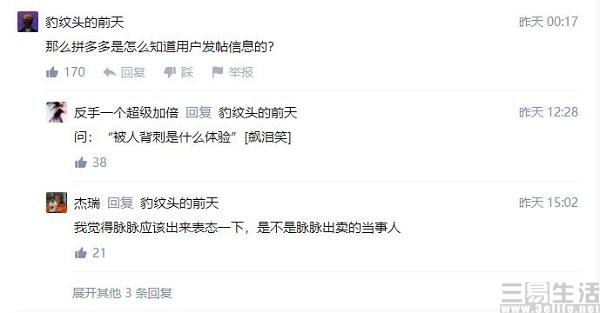

就像把一瓢冷水倒进热油里,瞬间炸了锅。有网友指责“脉脉是卧底”,也有人质疑,“既然是匿名账号,拼多多是怎么找到自己的,脉脉有没有背叛用户?”

[著名的匿名社区,奇怪的曝光方式]

说到脉脉这个平台,大部分朋友对它的印象可能是“职场”+“社交”,尤其是平台上认证为“某公司员工”的新闻,往往在真实性上出乎意料的准确。此前,很多“小道消息”都是从脉脉提前传播的,这也成为大众和各路媒体密切关注脉脉的原因之一。但也正是因为有了“匿名”这个挡箭牌,这些大胆、微妙、可靠的爆料才能出现,帮助举报者挡了不少麻烦。

现在,根据脉脉的一份声明,“发帖用户信息没有被提供给第三方”。但是拼多多还是拿到了上面提到的那位员工过去的帖子内容。陌陌和拼多多是不是有什么不可告人的“合作”,还是有什么其他原因?

首先,从“救护车”照片的拍摄角度,可以反推这张照片的拍摄位置,然后只调出事发时这个区域的监控,进行初步筛选。后来品多多解释说是通过“询问路过拍摄地的同事接收反馈”,从而将怀疑范围缩小到“太虚”。

关于“太虚的极端言论”的证据,我们可以从拼多多回应中引用的“证据”中发现,他用红色下划线标注了“拼多多员工”的ID号,很明显在多次发言中使用了同一个ID“JGD+ST SWV2E”。

但需要注意的是,普通用户根据ID是看不到匿名用户的个人信息和历史备注的。由于脉脉也在第一时间做出了加密用户身份的保证,根据相关知情人士的推测,拼多多很有可能是利用“爬虫”获取了脉脉平台上的数据。尤其是在很多技术朋友看来,拼多多声明中疑似统计表的最后一张截图,几乎印证了拼多多在这个平台使用“爬虫”的证据。

尽管脉脉创始人林书豪(Marco Lin)在朋友圈继续强调,“为了保障员工平等发言的权利,我们拒绝了无数投资人和CEO的删帖/查资料的要求,也因此接到了无数的诉讼,只是为了大家安全发言,我们不会公开发言人的信息”。但在品多多的“乱拳”下,无论是“绵麦联手品多多”的阴谋论,还是“品多多爬虫绵麦”的技术流分析,无疑都让他遭遇了意想不到的信任危机。

[匿名社会究竟会如何构建?这真是个难题]

在上一篇文章中,我们提到脉脉给自己的定位是“移动网络的社交应用”。现在因为拼多多时间暴露出的现有“匿名”模式的缺陷,一旦用户失去信任,很有可能意味着扼杀了产品/服务后续发展的可能性,一个用户的沉默显然失去了大部分的生命力。所以在外界看来,脉脉要想继续维持自己的“明星产品”,也就是匿名社区,恐怕需要给用户提供更多的安全感,或者换句话说,帮助用户变得更加隐蔽。

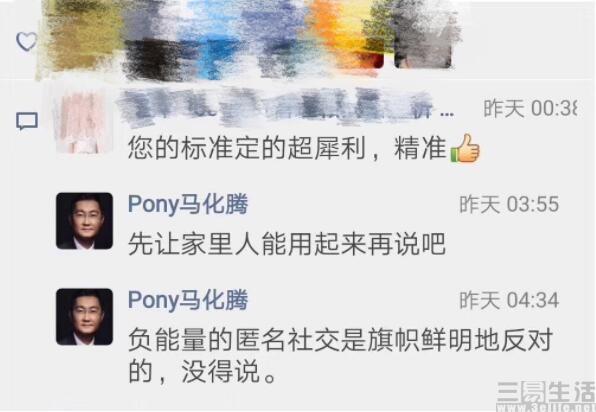

事实上,如何将匿名社区控制在合理的范围内,保证匿名性,一直是国内互联网行业社交运营者非常感兴趣的话题。从早期流行的“漂流瓶”到如今的Popi匿名问题箱、灵魂App,匿名社团平台一直层出不穷。

在保证匿名性方面,这些社交平台从技术和运营角度也有各种尝试。比如曾经高喊“技术无罪”的王欣,两年前上线的匿名社会工具马桶MT,就提出了引入熟人关系链的思路,以话题场景为中心,以匿名方式限定群聊为节点。但是由于微信的封锁,这个想法并没有得到充分的验证空。

从很多不断尝试的平台的具体表现来看,匿名模式还是有大量可能性的。但如何修复脉脉方面的“漏洞”,恐怕将成为用户能否继续信任这个平台的关键。

[此图来自网络]