钱江晚报·小时新闻记者何丽娜见习记者通讯员沈

2月5日是大年初五。当大多数人都在休闲度假的时候,杭州西溪医院1号楼隔离病房的医疗组组长王美华主任已经开始了忙碌的诊疗服务。自春节前疫情爆发以来,杭州西溪医院承担了封锁控制区、控制区、隔离点患者的医疗救治工作,“大白”们每天都在值班。

今天凌晨,5岁的范晓(化名)在家突然发高烧,精神萎靡不振。他住在封闭区,仍然与世隔绝。被120救护车闭环送到杭州西溪医院。

到达医院时,范晓情况危急,体温高达39.8摄氏度。王美华立即组织专家会诊,进一步完善相关检查。结果显示外周血白细胞达到25000个/μL(参考范围:4000-10000个/μL),C反应蛋白高达180mg/l(参考范围:小于10mg/l)。结合病史和体格检查,初步诊断为细菌感染性发热。

王美华立即为范晓制定了抗生素和退热治疗方案。

“孩子发高烧,具体传染源不清楚。需要进一步治疗和观察。如果有任何情况,请随时联系我。我24小时在线!”王美华告诉了范晓的父亲。

对范晓的父亲来说,在医院的每一分钟都是如此漫长。第一天晚上,范晓反复发高烧,流了三次鼻血。范晓的父亲,和他在一起,变得越来越焦虑。当心理防线崩溃时,他会打电话给王美华询问。

王美华自己也有一个和范晓差不多大的孩子,她很清楚孩子生病后父母的担心和焦虑。因此,无论多晚或多累,只要范晓父亲的电话拨进来,她都会在第一时间接通,耐心回答他的各种问题,并指导他如何护理和观察范晓。平均来说,王美华每晚至少会接到两个来自范晓父亲的电话。

白天,王美华还经常去范晓的病房询问和检查病情,关心父子俩的日常生活。就这样,在她的一点一滴的关怀下,范晓的父亲和王美华团队建立了充分的信任。

△:王美华为查房

2月7日,范晓的病情有了新的变化,颈部淋巴结肿大、结膜充血、颈部皮疹相继出现。王美华立即联系儿科医生蒋秋泉进行咨询。随着症状的出现,蒋秋泉主任凭借其专业能力和多年经验,明确诊断范晓患有川崎病。

川崎病?是不是难治?有风险吗?范晓的父亲第一次听说这种疾病时,如坐针毡。

川崎病又称儿童皮肤黏膜淋巴结综合征,是一种系统性血管炎。多见于5岁以下儿童,尤其是1 ~ 3岁的儿童。川崎病病因不明,无法预防。它的症状与感冒相似。临床表现有发热、皮疹、颈部非化脓性淋巴结肿大、结膜充血、口腔黏膜弥漫性充血、杨梅舌、掌跖红斑、手足硬水肿等。,可导致严重的心血管并发症。

川崎病是一种免疫系统的紊乱,确诊后应迅速注射人免疫球蛋白。

确诊后,王美华立即与范晓的父亲沟通,安抚他的情绪,并想说服他,打消他的顾虑。但令王美华惊讶的是,范晓的父亲对她说:“无论白天还是深夜,这几天我给你打电话,你一个都没落下。我们相信你,王主任!”

2月9日,范晓家所在的社区被解封,家人敦促范晓的父亲将孩子转移到其他专科医院接受治疗。但在过去的几天里,医疗队的专业精神和关怀让范晓的父亲看在眼里,记在心里。和爱人商量后,决定继续在西溪医院治疗。“把孩子交给王主任他们,我放心。”范晓的父亲说。

2月11日,连续高烧6天的范晓的体温开始下降,并逐渐恢复正常。在第七天,范晓慢慢变得精力充沛,食欲大增。2月13日,医生为范晓做了相关检查,各项指标正常,可以出院。

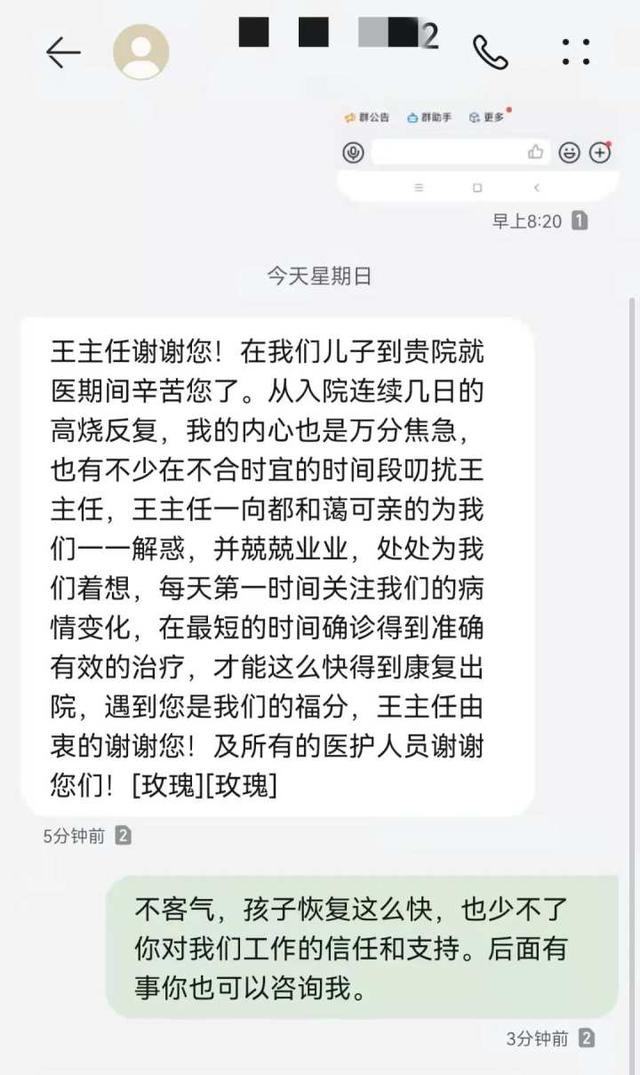

△:图为出院当天,范晓父亲给王美华的一封感谢信。

在医护人员和家属的相互信任下,这个特殊时期的艰难守护取得了圆满的结局。

王美华说:“患者和家属的信任和理解让我们更加自信和有信心。患者早日康复出院是值得的。”

本文为钱江晚报原创作品。未经许可,禁止转载、复制、摘抄、改写、传播网络上所有作品的版权。否则,本报将通过司法途径追究侵权人的法律责任。