张卫峡

图片源于泽群官网

拼多多大家都知道,砍一刀,拼个单,经常让人又爱又恨。

但是,拼多多的发展,也证明了电商加上社交属性,就会产生巨大的能量。

所以腾讯也不甘寂寞。最近就上线了小鹅拼拼APP,定位也很清晰,就是一款用来拼单的社交电商软件。

这一类软件可以归类为分享型社交电商,只拼单,一般不涉及提成、佣金等规则。

还有一类,是分销型社交电商,也是我们今天讨论的“主角”,以淘小铺、花生日记为代表。

与分享型社交电商不同,这类平台的最终目的不仅在于让消费者买东西,还想把消费者拉拢成销售员。

说到这,你可能犯嘀咕了,这怎么和传销有点像。没错,分销型社交电商就经常带有传销的争议。就像刚才提到的花生日记和淘小铺,都曾经因为涉嫌传销被行政处罚。

那么,分销型社交电商到底是不是传销呢?这要看它是不是采用了“拉人头”、收“入门费”或者“团队计酬”,只要采用了其中一种,那就是非法传销。

接下来我们就详细聊一聊这个问题。

在我国法律体系中,传销分两种,一种是犯罪行为,一种是违法行为但不是犯罪。

如果没有实际的商品或者服务,或者提供的商品、服务远远高于市场价,就可能是传销犯罪,比如传销组织销售的商品压根就不存在,或者把水当石油卖,很明显就是为了拉人头,收入门费来诈骗。

所以,传销犯罪只是披上了销售商品的外衣,商品只是个幌子,传销犯罪就是一种特殊的诈骗。

当然,如果以实际的商品或者服务为基础,只是采用了拉下线的销售方式,就只是行政违法行为。

那你可能会问,为什么销售真实的商品或者服务,还不能拉下线呢?

这是“拉下线”这种销售方式的固有缺点导致的。

大家可以想一下,对于新加入的消费者而言,虽然他获得了等价的商品,但可能并不是出于实际需求购买商品,而是基于可以通过发展大量下线获取高额佣金的诱惑。

这实际上就模糊了消费者的消费意愿和拉人头获利的界限,如果获利多少依赖于会员人数的多寡,而非销售产品的多少,它就扰乱了正常的市场秩序,就要受到法律惩罚。

回到分销型社交电商,它是在社交网络化的基础上,发展出的一种新的营销模式,几乎无处不在。朋友圈的微商就是一个活生生的例子。

社交电商的高度裂变性、高触达性都能够快速地为商家推广和销售商品。

这种模式会被认为传销,就是因为在会员准入制度、佣金制度等方面,可能采用了“拉人头”、收“入门费”或者“团队计酬”式的模式。

当然,今天我们所讨论的分销型社交电商,通常都是以淘宝、京东等平台为依托,对平台内商家的商品进行推广,是有实际的商品或者服务的,所以说一般不构成传销犯罪。

但是,自从花生日记和淘小铺两大社交电商平台被罚后,社交电商平台在分销层级以及佣金制度方面都需要更加谨慎。

目前市场上仍然存在一些平台,为刺激消费者的分享推广欲望,制定了复杂的计酬模式,这显然存在涉嫌传销的风险。

不管多复杂的计酬模式,说到底只要含有三级以上团队计酬式的内核,都是法律明确禁止的传销。

什么是团队计酬式传销呢?

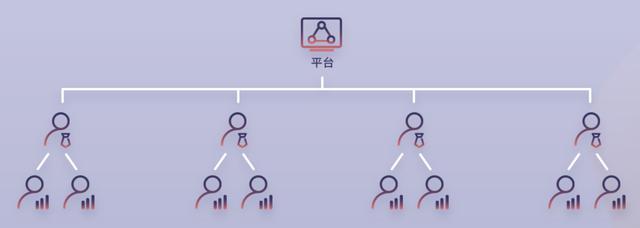

举个例子,消费者A分享给两个消费者B,B再分享给四个消费者C,以此类推,A可以从B、C及其下级的销售额中抽取佣金。

随着下级人数的增加,上级获取的佣金成倍数增加。这种模式就是典型的团队计酬,即平台以下线的销售业绩为依据计算和给付上级的佣金。

“团队计酬”式传销与传统的代理商有着本质区别:传统的代理商从厂商或者上级代理商拿货后,无论盈利还是亏损,与厂商或者上级代理商没有关系,这就促使代理商以“商品销路或者知名度”为导向,选择是否与某一品牌合作。

而“团队计酬”式传销则以“人”为导向,以人数多寡计算报酬,忽略了产品的销路或者知名度。这就导致消费者将精力放在发展更多的人上面,而不是想办法销售更多的商品。

这也是为什么即使有真实商品,还是不能采取三级以上团队计酬模式的原因。

不得不说,分销型社交电商确实大幅度提高了商品的终端触达率,但是这种触达又是建立在全民营销的基础之上,并且依赖诱人的计酬制度。

所以,如何平衡高触达率与合法性二者之间的关系,对于社交电商平台来说,是最大的考验。

但是,无论如何变换运营模式,商业模式都应当在法律框架内发展,而不是不断地试探法律底线。

否则,分销型社交电商最终只能走向一条不归路。

今天的昶谈就到这里,关注热点事件,防范法律风险。

我们下期再见。

敬请关注和昶公众号:Trusmaticlawfirm