前几天看到一组数据,从2017-2021年,考研报名人数从201万增加到了377万,2022年更是创下了457万人的“历史新高”。

报名人数的逐年上涨,必然导致录取率的随之下降,直接的结果就是,今年有近五分之四的人都将无法成功“上岸”。

没曾想我儿子才刚进小学一年级,“学历内卷”就已经从大学升至了研究生,这也就意味着,未来“好工作"的竞争一定会越来越激烈。

所以,我们这些做父母的,才不得不一边喊着要“躺平”,一边却又“鸡娃”不能停。

可是,过早“鸡娃”容易产生两个明显的弊端。

一个是有可能会破坏亲子关系;一个是有可能会让孩子抵触学习,导致后续学习动力不足。

一句话总结:“鸡娃”不行,“佛系养娃”更不行。那我这当妈的,除了焦虑,还能怎么办呢?

你相信吗?上面这个问题的答案我没能在育儿类的书上找到,却在一本文化生活类的书中得到了启发。

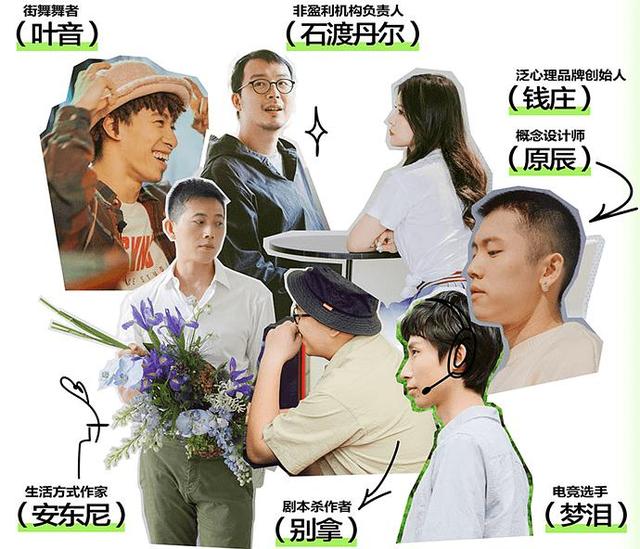

这是一本非常“后浪”的书,因为它将关注的焦点放在了与主流价值观格格不入的11位新兴行业的代表人物身上。

脱口秀演员、街舞ACE、剧本杀作者、电竞王牌......毫不夸张地说,除了脱口秀,每一位受访者所从事的职业都离我的现实生活非常遥远。

然而,这并不妨碍我一页不落地看完了这本全彩印刷的另类“杂志书”。

相比《啊!原来我是这样的自己》,我其实更喜欢它的另一个标题《万分之一种生活》。

这些游离在传统意义上的“好工作”之外,却在新兴的领域里取得了成功的年轻人和他们所选择的生活方式,让我开始重新思考:

自己一直笃定的育儿理念真的是完全正确的吗?由此所产生的种种育儿焦虑真的有必要吗?

在这11篇采访对话中,让我最受触动的采访对象有三位。

更准确地说,是他们个人的人生经历让我意识到了育儿之路的“另一种可能”。

《脱口秀大会》是我每季必追的综艺之一,呼兰则是我最喜欢的脱口秀演员之一。

不过,我之前对呼兰的印象,仅仅只停留在“海归”、“学霸”、“段子高级”、“小浣熊”这些脱口秀舞台本身带给他的标签上。

我完全没有预料到,呼兰这位哥伦比亚大学精算专业的硕士,居然也曾经面临过“毕业即失业”的状况。

不仅如此,他毕业之后所从事的职业,从IT业到互联网公司的创业者,再到如今的全职脱口秀演员,都和他的精算专业“完全不对口”。

但显然,呼兰在这些“专业不对口”的领域都做得很成功。

面对采访中“领域跨度很大,你是如何做到的?”这个问题,呼兰的回答是:自己摸索、自学。

这种强大的自学能力背后真正依托的,正是他在专业学习的过程中所逐步形成的思维及学习方式。

呼兰的经历给了我两点启发:

第一,在任何学习阶段,掌握一类题目的解题思路都比做对题目本身更重要,父母不要总把眼睛盯在孩子的考试分数上。

第二,能从事自己喜爱的、专业对口的工作当然很好,如果不能,也不要自暴自弃,父母要帮助孩子及时调整心态。

事实上,“考研热”的持续升温,其中的一个原因正是由于部分本科毕业生将考研当作了逃避就业的“缓冲手段”。

所以,在某种意义上,“务实的职业规划能力”是比考上理想中的大学更重要的一种能力。

这种能力的基础,在于孩子从小能否对生活和自身产生“掌控感”。一个大小事都被父母包办、控制的孩子,永远也无法具备任何规划的能力。

如果你觉得呼兰这种“别人家孩子”的职业发展经历不具备普遍的代表性,那么梦泪的故事或许会给我们带来不一样的启发。

梦泪,17岁暂停学业,成为《王者荣耀》职业联赛选手,3年后的2019年就入选了福布斯30岁以下精英榜。

说实话,要没有“福布斯精英榜”这几个字,梦泪在大多数父母看来,应该就是一个因沉迷网络游戏而荒废了学业的“反面教材”。

这也就不难理解,为什么采访中提出的第一个问题就是:你是如何说服父母支持自己走电竞这条道路的?

梦泪的回答立马让我对他刮目相看:“即使是喜欢的事,如果不能解决自己的生存问题,也很难说服父母。”

尽管我非常赞同这位顶级电竞选手的回答,可我还是会坚决禁止儿子接触王者荣耀。

梦泪在采访中还说出了网络游戏之所以会吸引玩家的两大要素:成就感和好奇心。

由此看来,网络游戏满足的是人的天性,所以强行禁止孩子玩游戏肯定是行不通的,我们只能采取“有策略的禁止”。

第一,从保护视力的角度出发,首先禁止孩子玩一切手游,但可以允许孩子玩一些适合他年龄段的单机游戏来作为交换条件。

第二,规定好孩子玩单机游戏的时间。如果不遵守规定时间,就减少玩的次数。

第三,在生活中多陪孩子,尽量用各种“真人互动”的亲子游戏取代孩子玩电脑游戏的时间。

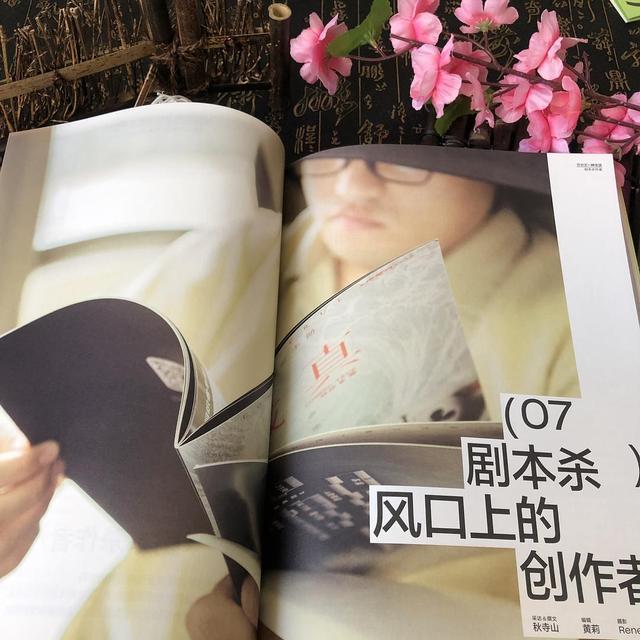

随着《明星大侦探》这档综艺的持续热播,“剧本杀”这个听起来就很酷的行业也进入了大众的视野。

别拿就是一名赶上了“剧本杀”风口的创作者。

他的职场道路和呼兰有着惊人的相似之处:

都没有从事与所学专业相关的工作;在赶上行业风口之前都有两个以上其他行业的从业经历;目前从事的行业都是从兼职改成的全职。

要说别拿和呼兰唯一的不同,那就是别拿并没有打算一直从事“剧本杀”这个行业。

“我对新奇事物的接受能力很强,我可能更倾向于去寻找或创造下一个风口。“

别拿这种对待职业的态度也给了我两点启发:

第一,没有一成不变的职业,只有独一无二的自己。

在这本访谈集的所有问题中,让我印象最深的一个提问是:

你的职业理想是什么?

是的,虽然“理想”这个词现在已经很少会有人提起,但它确实是一种更加符合实际的对待职业发展的态度。

据权威机构发布的企业存活率数据显示:

我国中小企业的平均寿命只有2.5年,大公司的平均寿命也不过7-9年。能存活20年以上的企业,其占比仅为1%-3%。

所以,对我们现在和今后的大部分人而言,父母辈所希望的“稳定工作”,在客观上就是一个“不可能完成的任务”。

从“职业理想”的角度出发,立足未来,着眼现实,才能赢得更好的人生。

第二,提升自我,与孩子一起学习、共同成长。

实际上,上述对待职业发展的态度也完全适用于育儿。

还是咱老祖宗的话说得好:“儿孙自有儿孙福”。

与其天天为孩子不可预见的将来担忧,还不如保持良好的亲子关系,加强自身学习,过好自己当下的每一天。

很喜欢一句话:“在别人的故事里,读懂自己的人生。”《啊!原来我是这样的自己》就是这样的一本书。

尽管我没有办法选择如他们那样“万分之一种”的生活,但今后,我一定不会阻止我的孩子找寻“万分之一种生活”的权利。

说不定多年以后,我的儿子还会感谢我曾经看过《万分之一种生活》这本杂志书呢。