”当我想起杜牧的时候,我微微笑了笑。他会写诗。”

读完“作家穆欣”这句话,我不禁笑了。我觉得他说的话轻描淡写却发人深省。

说到这个名字,热爱诗歌的人并不陌生。

杜牧有什么样的魅力?

杜牧,本名杜之,开创了晚唐诗坛的高峰,以璀璨的星光蜚声盛唐文坛。

杜甫是诗人,杜牧被称为小杜,与李商隐并称为“杜晓丽”。

人是时代的产物,是被时代的洪流带着前进的。

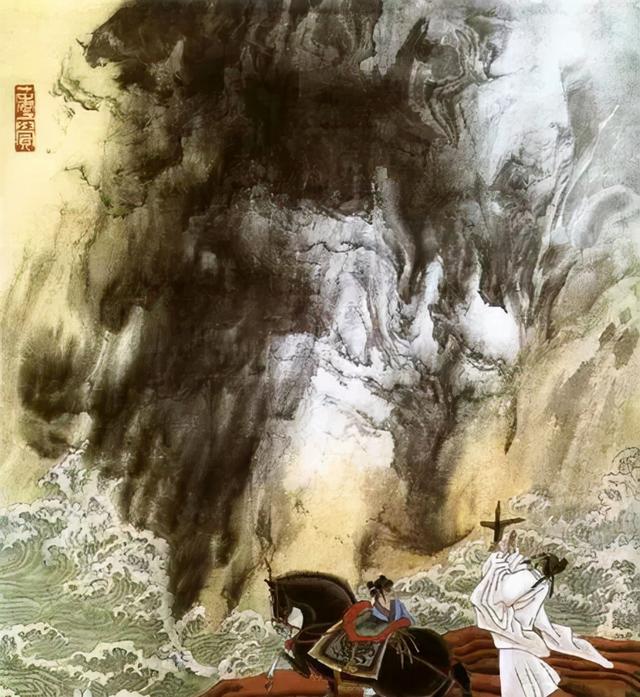

在没落的晚唐,青年时代的杜牧曾经有一颗年轻的心,有一个英雄梦。

事业,起起落落。

官海中,沉浮皆装。

暮年,他开始学古人修剪树篱,种菊花,看云卷云舒。

杜牧的一生,和很多努力过的人一样,在无情的时代里激情地活着。

长安公子,豪迈情怀

当时,在长安有一句俚语:

“杜威,城南,去吴天墀。”

也就是说,韦氏一家和公爵夫人一家是京城两大世家,名望很高,人才济济。

公元803年,杜牧出生在荆州杜家。

他的祖先非常富有-

前宰相、史学家杜佑祖父开创了编纂史书的新流派,他编纂的《通典》开创了中国史学史的先河。

他的父亲杜,也是朝廷的官员。

贵族的家庭背景让杜牧充满了自豪感,也增加了他对生活的信心。

他在他的劝诫诗中告诉年轻一代:

我的家庭是在同一个家庭,剑穿和品味丁咚。

旧的朱门在长安城的中心。

家风是最有影响力的教育,对一个人的成长和思想形成潜移默化的影响。

《简配昌丁咚》中,“龚相”父母大,杜牧是青年才俊,爱读书,博采众长,以诗著称。

年仅二十三岁的他以一篇爆炸性的文章《阿房宫赋》成为文坛后起之秀,也显示了他的王佐才华。

杜牧还是一个爱国青年。他有保家卫国的志向,所以关注政治,研究兵法,给《孙子兵法》做注解。

他的军事政治思想和才能使他成为唯一被史书《子同治简》记载的诗人。

二十多岁的他,激情四射,精力充沛。他以平定藩镇之乱,澄清天下为己任,把豪迈情怀写进了诗中:

关西的男人,发誓吃一块肉。

请告诉我细节,谁来听我说。

党干坤大,日月明。

如果你开始民用和军用行业,你可以很慷慨。

看似谦虚,实则口气很大。

他信誓旦旦地说:

“我的英雄应该振作起来,砍掉诸侯,讲和。”

以周文王和周武王为榜样,他决心做一些事情,让世界明白。

做一个没有理想的人,和做一条咸鱼没什么区别。

但江湖广阔,鱼不容易跃入龙门,咸鱼翻身也难。

今天,教育是求职的敲门砖;

在古代,科学考试是学者的唯一出路。

出身名门的杜牧也不能免俗。追求理想的道路也是需要一步一步来的。

十年一觉,扬州绮梦

“家在城南杜曲旁,仙桂二枝香一时。”

杜牧写这两句话的时候,已经二十六岁了,一定充满了骄傲。

那一年,他性格爆发,一年毕业两次。从此,他踏上了仕途。

刚参加工作,杜牧就在淮南牛森如府的门帘里投了票,在那里担任办公室秘书,被调到当时的一线城市扬州。

他的好朋友胡璋写了一首对联诗:

“生只宜扬州死,禅山治有明墓场。”

在繁华的大都市,自由自在地生活,悠闲地用餐,是一大乐事。

杜本是一个张扬的男人,帅气儒雅,举止如鹤舞女空。

当你有机会来到花花世界,那就更是放荡不羁,浪漫至极。

在扬州,他经常流连于勾栏洼寺,结识各种美女,写下许多妖娆的诗句。

当幕布卷起时,风流韵事仍在继续。

13年的好身法是轻的,活得像二月初含苞待放的权杖。

在扬州,春风吹遍三里长街。卷着珠帘,谁也比不上她的美貌。

然而多情总是无情,只是觉得不好意思才笑得出来。

桌上的蜡烛点燃了心,它也看见了离别;你看,它为我们流下眼泪,流向清晨。

这两首送别诗是杜牧写给在扬州遇到的艺妓的。

那时,他即将被调到北京。让他留恋的是她的倩影,让他离不开,让他留恋的是她的样子。

练酒宴,举杯共饮,却又无言的互相关心,该笑还是笑,该哭还是哭...

多情的人总是这样。离别来临,纵然有千言万语,也说不出一句话。

风流公子,多情路人。

哪怕是恋爱中的戏,戏是假的,爱情却是真的。

看,似乎沉迷于男女之间的温馨与温情,把家国情怀抛在脑后。

也许,一千年后,旁观者只能看到表面的玩笑和爱情,只有当局者才能理解理想路上的苦闷和无奈。

做人很难,有时候很累。知道是最难得的。

诗、酒、美给杜牧带来慰藉。

多年以后,当他回忆起这段美好时光时,他只觉得像是一场梦:

“十年一梦扬州,得青楼之誉。”

薄情也好,多情也罢,人生总是一场似曾相识的相遇,一场无奈的告别。

四十不惑,人轻如菊

十几年来,杜牧一直是京官,一次次被放出来,来来往往,起起落落,不知不觉,他已经四十岁了。

他感叹道:

“四十岁,当事情充满烦恼和尴尬的时候.....当事情发生时,我知道如何把它们剪出来,我担心如何阅读它们。”

古人说:

“四十不惑。”

面对生活的烦恼,杜牧懂得如何排解,如何进退。

选择之间,我相信谋事在人,成事在天。

红楼梦里有一章,秋高气爽,贾夫人带领大家喝酒,吃螃蟹,在花园里赏菊,然后举行诗歌比赛。

所有的姐妹都有自己的文采,探春在诗中写道:

瓶植一天比一天忙,休息一会儿对着镜子认化妆。

长安是风流人物,彭泽先生是酒鬼。

“长安公子”就是杜牧。

“恋花”是指他爱恋花。

这个故事是关于-

42岁时,杜牧搬到池州,他的老朋友胡璋来池州看望他。

秋天,菊花盛开。那是1999年的重阳节。怎么能把时间浪费在美景上呢?

他们拿着酒壶一起去徒步旅行。

他们俩都被认为很有才华。面对秋天美丽的景色,他们充满了情感,所以他们都写了诗。

杜牧的《登齐九天》更胜一筹,更是名篇:

江面映秋影雁刚南飞,约友同酒同酒壶山。

笑闹人间,菊花盛开时。

只有沉湎于重阳节,不必叹息和厌恶夕阳的余辉。

生命毕竟是短暂的历史,为什么像齐景公那样热泪盈眶。

站在山顶,放眼望去,造物主似乎在挥舞着一双光影的魔手,拨弄着大自然的色彩,让秋天的森林渐渐染上了色彩。

河水长而平,宽如镜,远近景物都映在其中。

就像一个拥抱,包含着秋天的光影。

南头雁,扇动着翅膀,飞过了高度空。

落雁,沉默。

如此美丽的景色在我眼前展开,我的愤怒消失了。

他们在这里喝酒,追忆往事。

穆图突然觉得这辈子很少有人笑了。

人生苦短,这当然令人沮丧。

古往今来,谁没这样走过?

为什么你会像齐景公一样为春天和秋天感到悲伤,哭泣?

做人,放轻松,学会享受。

十有八九,生活中遇到不如意的事情,总要想一两件,而不是想98件。

就这样,他像一个调皮的孩子,摘了几朵野菊花,插在头发里,然后和朋友们高高兴兴地下山了。

“世间难笑。菊花一定要放在脑袋里。”

这一刻可能是他一生中最无私的一刻。

曾几何时,这种回归自然和笑傲江湖的旷达已经成为一种失落的美。

去暮年,悠然爱孤云

经过冰与火的锤炼,一个人的灵魂会变得坚韧透明。

苏轼躲过乌台诗案,被贬黄州。他对生活有了新的理解:

“品味生活就是幸福。”

半仕半隐的王维,在入世与出世的过程中,有一定程度的进退。他在给朋友的诗中写道:

"老年只是安静,远离万人的烦恼."

生活在晚唐的杜牧,年轻时就想建功立业,报效祖国。

然而朝廷的腐败让他一点一点失去信心。

公元835年,甘露变于北京。

那时,他被调到杜东。虽然他逃脱了,但他知道了官场的复杂和变化无常。

内心被它动摇了,之前的热情渐渐褪去。

“草色之人游手好闲,没有是非、名利之分。”

“繁华事散于香尘,流水无情,草木自春长。”

杜牧开始表达这样的感情。

因为他意识到,对与错,谋利,在天地自然面前,终究是一个随风消逝的笑话。

看透了,想通了,就可以放下了。

追求还在,只是不再执着。

知命年,官动来了,杜牧入朝,任司勋外交大臣。

不到一年后,他不请自来湖州。

外在原因是经济原因,需要高收入来养家。

谁能确定远离杂念,明哲保身不是他更深层次的原因?

离开长安前,杜牧登上城南的乐游园风景名胜区,望着斯里兰卡这片土生土长的土地,以诗抒怀:

清则有品,闲则爱僧,是愚不可及。

如果你想去江海,乐游园景区仰视昭陵。

年近五十的他,不再像少年时那样威严,更喜欢另一种风格——

寂寞闲云,清净僧。

但是,爱国主义依然在我心中涌动,它成为了前进的动力。

陆游很佩服这位文学前辈,他说:

“江南寺楼可信,自在如杜牧。”

这份闲适背后,也有很多无奈。

暮年,杜牧越来越意识到人生苦短,吃喝玩乐才是王道。

世间华而不实的事,除了写诗,都是名存实亡。

他写诗只是为了写作过程中的乐趣和寄托。

生命走到尽头的时候,杜牧烧掉了大部分的文章和诗歌。

据说只有23%的作品幸存下来。

这二十三首诗,为我们展现了一只晚唐的孤鹤,在窗前赏花,在半山腰听雨,在月下饮酒吹笛,在无情的年代里激情地生活了一生。

作者 |蒋旭,80后女孩,煮词充饥,笔画心。

图片[/s2/] |视觉中国,互联网(如有侵权,请联系删除)