朱惠清(新华社)

朋友聚餐,大众点评搜索附近推荐;买化妆品,翻翻别人在小红书上的笔记;从电子产品入手,打开知乎看专业建议...如今,“种草”正在影响着越来越多人的消费习惯,各大电商平台纷纷加入,“种草消费”蔚然成风。

然而,不知从何时起,一些代写代发、编造消费体验的“笔记”、“评价”悄然出现,诱导甚至误导了人们的购物决策,损害了消费者的合法权益,受到了大众的质疑。受访专家表示,以分享为名的“假种草”实际上是变相营销,透支了“种草”的信任基础,破坏了网络生态和市场秩序,亟待规范和整治。

“种草”已经成为一种社交方式

“每次看到博主推荐的一些实用产品,我都很激动,想买下来试一试!”在北京顺义工作的小王是个“90后”。下班后,他拿出手机“刷”红宝书和Tik Tok。

下单前,小王会特意浏览一下别人对产品使用的评价。“听听来的人的建议”在她看来是必要的,因为她很难对所有同类产品有一个全面的了解。“别人可以给我种草。如果我的消费体验好,我也可以给别人种草。这是一个相互的过程。”小王说。

小王所说的“种草”是一个网络流行语,泛指向他人推荐某样东西,让他人喜欢的行为。“种草”的说法起源于各种美妆论坛和社区。随着新媒体的广泛应用,“种草消费”有了更大更广的平台。推荐分享的不仅仅是产品,还有网友不时调侃:移动互联网时代,什么都能“种草”。

“种草消费”作为一种新的消费形式,其盛行有多方面的原因。“对于消费者来说,他们希望购买最好的产品,在购买时省时省力。但在大多数情况下,如果人们想买好东西,他们不得不‘货比三家’和奋斗。”中国人民大学商学院副教授丁颖指出,“种草”抓住了消费者的心理,在提高其决策效率和准确性方面提供了便利。

“今天的消费者已经从被动的接受者变成了主动的参与者,希望参与甚至主导消费体验。这在年轻人中最为明显。”丁伟说。去年5月,中信证券的一份研究报告显示,64.3%的Z世代(1995年至2009年出生的一代)在购物时受到了“种草”建议的影响。在此前发布的《95后一代时尚消费报告》中,艾瑞将95后一代称为“95后一代”95后,称其具有很强的品牌传播和“种草”能力。

伴随着互联网成长起来的年轻一代对社交网络有着天然的亲近感。小王告诉记者,相互“种草”是一种社交方式。即使彼此不认识,通过分享种草笔记,了解产品口碑,讨论消费体验,也能找到志趣相投的群体,获得认同感和归属感。如果推荐的产品被别人购买并认可,内心会很开心。

网络名人中的博主、专家等群体对“草消费”起到了很大的作用。"消费者在做决定时很大程度上受参照群体的影响."丁颖说,与明星代言人不同,网络名人等群体更贴近每个人的日常生活,像身边的朋友。如果他们有自我认同,消费者就有可能成为他们的“粉丝”,然后即使没有特别的需求,看到推荐后也会产生购买的欲望。

“我希望在新的一年里,我会变得更有气质。”新年伊始,刚开始在上海工作的陈骁设定了一个目标。“为此,我关注了一些感兴趣的博主和专家,有的推荐了一些书,有的教了怎么穿。我要像他们一样睿智时尚!”陈骁认为,“种草”的过程也是一个重塑自我的过程。

“假种草”涉嫌虚假宣传

当大家都在享受“种草”带来的便利时,一些“杂草”却疯狂生长。

旅游爱好者刘女士每次出行前都会根据网上的“种草笔记”,搜索目的地好吃好玩的地方。“大多数情况下,推荐的内容是好的,但也有很多笔记‘很水’。”刘女士坦言,比如强烈推荐的餐厅,其实菜品一般,价格高,服务差,共享的“打卡度假村”用滤镜过度美化,实景与图片严重不符。

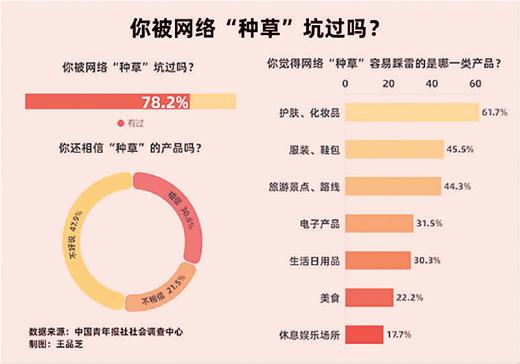

很多网友都有和刘女士类似的经历。去年国庆期间,“粉色沙滩”上的一张纸条吸引了无数网友打卡。结果“浪漫之美”居然是灰褐色的土地,铺着粗糙的碎石,让人目瞪口呆。也有网友晒出了自己的经历:当时在为某款化妆品“种草”,用了之后脸上很痒。经过询问,他们得知是“三无产品”。中国青年报近日的一项调查显示,78.2%的受访者曾被网络“种草”所困,61.7%的受访者认为护肤品和化妆品是网络种草时容易踩雷的产品。

新事物在发展过程中,一旦有利可图,监管不到位,往往会偏离初衷,变得混乱不堪。一位业内人士表示,一些“网络名人”并没有足够的产品鉴别能力,有的只是为了蝇头小利而吹嘘产品没有试用过。更有甚者,在各种“种草笔记”的背后,还有大量的写发团队,形成了一条灰色产业链:写手的任务就是根据商家的需求,写出细节丰富、煽动性强的“文案”。随后,将“文案”转给博主、专家等。拥有提前挑选的大量粉丝,并会以“亲测有效”的名义在各大平台投放推广。也有商家通过发私信的方式邀请普通用户合作:用户不需要使用体验产品,只要复制粘贴商家提供的图文资料,发布在自己的账号上,就可以获得几元到几十元不等的报酬。

“这不仅是对消费者的欺骗,也是对市场秩序的破坏。”丁颖表示,如果越来越多的商家只注重“文案”,聘请“网络名人”,而忽视产品质量和服务水平的提升,从长远来看,将不利于市场和行业的健康有序发展,而且随着受骗的消费者越来越多,还会导致社会整体信任水平的下降。

不是法外之地。目前我国法律法规对虚构的《种草笔记》有明确规定。北京大学法学院副院长、电子商务法研究中心主任薛军表示,明知或者应知内容并非发布者真实经历,但编造《种草笔记》牟利,涉嫌虚假宣传。“根据广告法、反不正当竞争法、电子商务法的规定,利用虚假宣传欺骗或者误导消费者的,将承担相应的法律责任。”

促进全面、综合和系统的治理

前不久,中央网信办部署在全国范围内开展“清理打击流量诈骗、打击公关、网络水军”专项行动,其中“重点整治聘请专业写手、网络水军编造《种草笔记》、《网络名人评价》”。各大平台也在积极配合,成效初显。以小红书为例。自2021年12月开展“虚假种草”专项治理以来,小红书已封禁81个品牌和线下商家,处理虚假种草笔记17.26万条,违规账号5.36万个。

为了应对“假种草”,网友们绞尽脑汁,总结出一些“反种草”的经验:在网络名人景点打卡前,在社交平台上用“避坑”等关键词搜索;很多博主短时间内推荐同一款产品,要警惕;评论区充斥着高度相似的好评,要注意真实性...

开展专项行动或者总结“反种草”经验,都不是长久之计。如何从根本上健康“种草”?受访专家表示,要多环节、全链条加强监管,推进整体、综合、系统治理。

第一步,抓住平台这个“牛鼻子”。用户信任平台是因为平台的信用背书,平台也从用户的青睐中获得流量红利。如果平台充斥着虚假宣传,自然会影响其声誉和发展。薛军认为,平台应充分发挥互联网技术优势,利用大数据等技术加强和完善内容筛选机制,主动为用户“补洞”。

《种草笔记》很难区分分享和营销,这是很多消费者不小心“踩雷”和“入坑”的重要原因。理论上,如果个人消费体验是不收费发布的,就不能定义为广告。如果和商家签订协议,对其推广收费,那应该是广告。

“但现实中,与常见的代言广告不同,消费者并不知道‘种草者’是否收费。”薛军表示,为了保障消费者的知情权,平台应当在“种草”的商业营销内容上标注“广告”字样,以起到提示作用,这也体现在《互联网广告管理办法(公开征求意见稿)》中。

除了现有的法律法规,“监管部门和行业协会可以制定相应的规则和标准,加强行业监管和自律。”北京工商大学商业经济研究所所长洪涛说。他建议及时封禁涉嫌虚假宣传的机构和账号,将商家、造假者、黄牛等相关机构和人员纳入行业黑名单,起到震慑作用。

“之所以形成灰色产业链,是因为很难做到个人零星的刷单、分级、评估,而代理经营者在其中起着关键作用。”薛军说,我们要重点管理相关的第三方收货代理。必要时,可以收集这些代理商的信息,并在平台、执法和监管部门之间共享。

丁颖说,“种草”是一种口碑营销。当种植者和被种植者之间缺乏信任时,人的心理基础就会被打破。"良好的种草氛围应该由每个人来维护."丁颖表示,对于网络名人、达人等群体,推荐的东西要真实可靠,这样才能获得长期的信任和支持。作为消费者,要理性“种草”,积极参与监管,发现线索主动投诉举报,让“假种草”无处藏身。

与虚假宣传相关的一些法律规定(链接)

■中华人民共和国广告法

第四条广告不得含有虚假或者引人误解的内容,不得欺骗和误导消费者。

广告主应当对广告内容的真实性负责。

第五条广告主、广告经营者、广告发布者从事广告活动,应当遵守法律法规,诚实守信,公平竞争。

第28条第1款。以虚假或者引人误解的内容欺骗或者误导消费者的广告,构成虚假广告。

第五十六条广告主违反本法规定发布虚假广告,欺骗或者误导消费者,损害消费者购买商品或者接受服务的合法权益的,应当依法承担民事责任。广告经营者、发布者不能提供广告主的真实名称、地址和有效联系方式的,消费者可以要求广告经营者、发布者先行赔偿。

有关消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告造成消费者损害的,其广告经营者、发布者、代言人应当与广告主承担连带责任。

前款规定以外的商品或者服务的虚假广告,对消费者造成损害的,其广告经营者、发布者、代言人明知或者应知广告虚假而设计、制作、代理、发布、推荐、证明广告的,应当与广告主承担连带责任。

■中华人民共和国反不正当竞争法

第八条第一款经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、既往荣誉等作虚假的或者引人误解的商业宣传,欺骗或者误导消费者。

第二十条第一款经营者违反本法第八条规定,对其商品作虚假的或者引人误解的商业宣传,或者组织虚假交易帮助其他经营者作虚假的或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处以二十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,可以并处100万元以上200万元以下的罚款,并可以吊销营业执照。(记者施志鹏)

《人民日报海外版》(2022年02月28日05版)

来源:海外网