最近小姐姐多吗?

你被这个叫李佳琪的口红网络名人刷屏过吗?

又陷在“种草”的套路里

他留下了一句“天哪”

右句“买吧,买吧!”

在我脑海里回响了很久。

更有趣的是

一个小学生模仿李佳琪卖文具。

“鸭屎绿”尺子,“失血白”橡皮擦

加上限量版的新华字典...

一个都没有!!!

↑看一次笑一次!我一个人看不出来。我想分享一下!

就连毕业很久的边肖也在“种草”,想买。

开心,言归正传。

如今,“种草”已经成为网络流行语。种草就是“宣传某种商品的优良品质以吸引人们购买”的行为。简单来说就是把某样东西推荐给另一个人,让另一个人喜欢的过程。有专家甚至发明了“种草经济”这个词,认为“种草”将日常消费和社交网络结合起来,创造了一种新的消费模式。

听了这个解释,相信很多人都会有“种草”的经历。你想过这些问题吗?为什么这么容易“种草”?“种草”的套路在哪里?

那些年的“种草”

一个是“购物草”。夏天就要到了,除了越来越热的天气,还有一颗坐立不安想剁手的心。

如何防晒?如何护肤?我搜了帖子,刷了微博。“亲测是有效的。去买买买吧!”再也无法从脑海中抹去,心中一望无际的草原也长了出来。

随着各类社交应用的出现,社交媒体不再仅仅是一个社交工具,从网络名人中众多博主和明星加持的小红书,到“记录美好生活”的Aauto更快更短视频,“种草”的线上套路此起彼伏。一轮又一轮的网络名人产品,让人措手不及的剁手。

社交软件上的网络名人产品

想想你是不是也沉迷于这些社交软件,习惯了各种“带货”方式?从吃、穿、玩、用,一旦打开就停不下来,直到交出口袋里的钱。

如今,“种草”已经成为新时代消费主义的象征,或者网友说得好:“爱上一片草原,就怕兜里没钱。”

二、《鸡汤草》。你熟悉下列单词吗:

“爱笑的女生从来不会太倒霉”

“成功的人从来不是靠运气,而是靠能力。花开了,蝴蝶就来了。”

“年轻时多吃点苦,老了就习惯了。”

“别问我挣多少钱。你问这句话的时候,你的思想还停留在为别人打工的阶段。你应该问问自己想赚多少!”

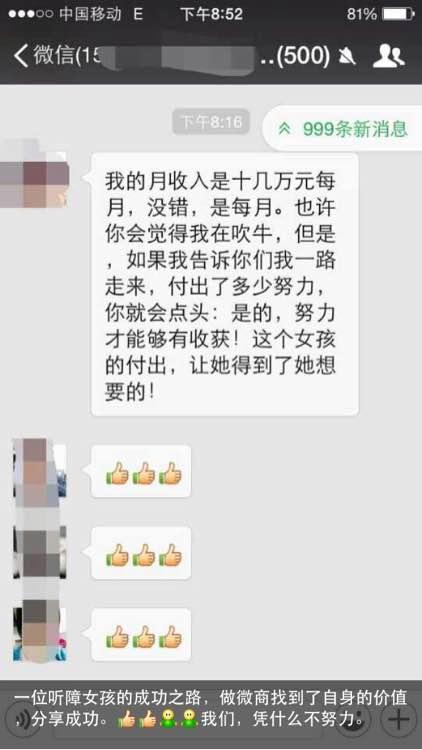

微信群里流传的励志故事

这样的“励志鸡汤”还有很多。随着移动互联网的便捷传播,在“快餐”文化影响下的人们可以不假思索地分享一切。这样看来,就算你不是购物狂,相信你也一定有过鸡汤“种草”的经历。你是不是觉得加入这样的团队,就能快速到达人生巅峰?

为什么这么容易“种草”?

法国社会学家塔尔德在《模仿的法则》一书中提出了“种草心理学”。他认为:“每个人都有模仿他人的习惯,这种模仿是最基本的社会关系”。

生活中模仿随处可见。当你认可了别人的行为,并对此产生羡慕和向往时,就会有模仿和重复别人行为的倾向,而模仿者可以在模仿的过程中获得快感。

所以“种草”本质上是一种消费模仿,主要来自三个方面。第一,熟人的口碑。熟人之间种草是基于高度的情感联系和信任,堪比一个质量认证,一定程度上减少了人工筛选商品的时间和精力成本。我们也可以利用这个话题,在你们参观的过程中交流,巩固感情。

二、明星网红KOL。经济学中有一个概念叫“人造经济学”。消费者会欣赏KOL的生活态度、生活方式等等,所以会模仿KOL,甚至成为月光族,以此来成全自己“买了这个我就跟你一样了”的美好幻想。

在微博分享网络名人食物的脏袋子,刘若英

第三,网络社区。社交媒体上的用户更倾向于在自己的兴趣圈里互相交流。在一些美妆豆瓣群、QQ群、微信群中,美妆产品和方法的推广、安利是维持社群活跃度和忠诚度的重要手段。根据消费者的兴趣,这种社群非常容易向外扩张,动员效果也很优秀。

社交媒体上的兴趣圈

另一个新兴的种草圣地可能是Tik Tok。通过Tik Tok,带来了很多产品,比如海底捞酱、COCO奶茶、小猪佩奇的手表等。因此,社区的种草能力不容忽视。

带火的Tik Tok产品

除了消费者本身的心理动机,人被“种草”的过程,其实就是接受一个另类广告的过程。然而,这里的广告不再是商家煞费苦心的宣传,而是外界的看法和意见。仔细观察会发现,无论是明星、网络名人,还是各种社交平台上的草根素人,无论载体是文字、声音、图片还是视频,有效的商品承载方式都有一个共同的逻辑:有趣味性、感染力强、情感饱和度高、能引发人的情感点、有一万个购买理由。如果你在这样的“狂轰滥炸”下还能保持理性的消费观,下次我佩服你。

网购深,“种草”需谨慎。

在日常生活中,“种草经济”为打破专业信息壁垒,提高消费者决策效率提供了便利,但也有一些值得警惕的地方。首先可能会造成冲动消费。同样的东西,不同个体的认知可能会有偏差,兴冲冲的买了也不一定适合自己。如果他们懒得还,他们就闲着。比如最近火的“口红一哥”,在直播间尝试涂抹380支口红,搭配不同色号的不同使用场景,包括新年必备品、圣诞装、约会装等。如果

其次,一些热门的“网络名人产品”最后被发现是“三无产品”或者存在夸大宣传问题,可能会带来一些潜在的风险。

至于鸡汤的励志故事,可能有人会说,如果能让人从负面情绪中解脱出来,有什么不好?众所周知,消极迷茫很可怕,但追求“精神依赖”同样可怕。最坏的情况有很多,大概是我们发现,看了很多这样的文章和语录之后,你无法摆脱现在的状态,渐渐对一切都麻木了。最后,你对生活的热情随着青春和热血而消失。

所以,不要盲目相信一个产品,不要崇拜别人的成功经验。判断对比,走出网络“套路”,选择适合自己和自己舒适生活方式的产品才是硬道理!(编辑:孙辉资料综合自环球网、南方日报,人人都是产品经理)