11月11日又是一年。近年来,随着互联网的发展,这个日期在“光棍节”之外,又被打上了“购物狂欢节”的标签。但在公元1111年“光绪年”,一位宋朝的学者创办了一个书院,开了一个讲座,影响了中国八百多年。

在明朝中后期,有一副非常著名的对联,对联上说:风雨使读书少声;下联说:国事、家事、天下事。这幅对联出自东林书院。东林书院盛行于明代。起初,它是明朝最大的“清流派”,后来它成为一支重要的力量——林东党。东林书院虽然在明代就广为人知,但却是在公元1111年才成立的。

宋元明清时期,“程朱理学”盛行。其中,程朱理学中的“程”是指程颐、程颢兄弟,程颢有个直系弟子叫。“二程”之后,师洋成为宋代著名的儒生。公元1111年,师洋去无锡时,无锡官员李悝很欣赏师洋,邀请他到无锡各地讲学。路过巫溪南门的保安寺时,师洋觉得这里古树茂盛,景象与庐山的托林寺十分相似,是个传教的好地方。于是在李悝的帮助下,师洋在这里创办了东林书院,并召集江南学子在此讲学,轰动一时。此后,东林书院的影响力一直居高不下。每个月都会有固定的学生聚会,这里成了宋代“干净”学生的聚集地。许多学生不远千里来到这里只是为了上课和学习。

宋朝灭亡后,元朝镇压汉文化,东林书院从此被废。但是,无数汉族士大夫一直想恢复这个圣地。直到明朝中叶,有识之士才逐渐聚集在原林东遗址。但是因为缺乏资金,虽然这里还是有聚会,但是没有当年的规模。万历年间,会稽张因贪图会稽之位而不回家守孝,遭到了在野士人的批评。其中,聚集在旧址的这批文人受到张的嫉妒,原有的盛况受到一定程度的压制。直到首领顾宪成的到来,东林书院才达到顶峰:万历皇帝欲废太子,改立朱;当时刘清的领袖顾宪成因为反对而被降职;顾宪成退至无锡;在无锡当地官员的帮助下,东林书院得以复兴。

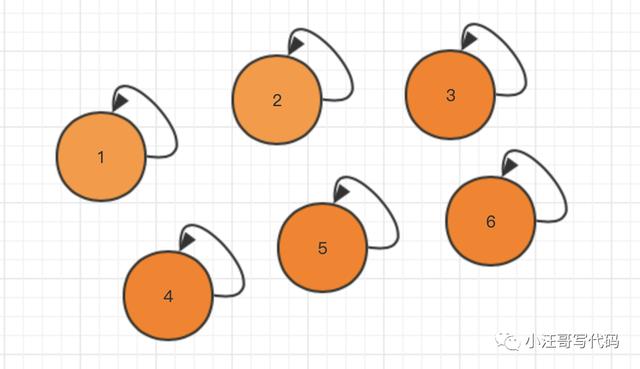

东林书院在顾宪成时,取得了空前的成功。不仅“君子”大量涌现,而且林东八君子也制定了一些林东法典。此时东林书院之所以强大,是因为它是纯学术圈的聚会。有一年一次的大聚会,也有一个月一次的小聚会,每次聚会都集中了至少三天的讲座,颇像现在的文艺沙龙。然而,随着晚明不良政治的出现,林东学生开始转变方向,分成两派,其中主流派开始批判时政,成为那个时代最强大的批判者集群。

林东的学生遍布世界各地,形成了自己的一个政党。朝鲜的官员,如果他们都来自林东,会互相照顾。如果他们不是来自林东,他们被集中和排斥。因此,就有了林东党的理论。然而,尽管林东党受到了批评,但它也有许多杰出的人才,这是不能完全否认的。

明熙宗继位时,宦官魏忠贤与保姆凯希勾结,大权在握,朝政不分。况且明熙宗喜欢木匠,不问政务。因此,宦官党和林东党结下了很深的仇。随着林东人杨炼被宦官党处理,再到林东党在强大的宦官党面前被彻底打垮,被迫害者数万,全国官场一说起林东就脸色苍白。直到崇祯皇帝继位,杀了魏忠贤,林东一方才得以翻身,而此时明朝已是绝症,林东全国都知道了,于是就有了明朝被林东一方所灭的说法,但边肖一直认为这种说法过于片面。

明朝灭亡后,东林书院受到清朝顺治、康熙、雍正等几代皇帝的重视。因为是文人向往的地方,清朝每年出钱修缮东林书院。直到光绪年间,东林书院被朝廷“征用”,成为朝廷的地方政府。此后,这个非政府组织改变了性质。从“光绪元年”到光绪年间,东林书院几经沉浮,人才辈出。自师洋开办书院以来,中国受此影响已逾800年,意义重大。

边肖认为:我们应该辩证地看待东林书院。自成立以来,其成员大多遵循孔孟之道,是中国士大夫的典范。但在明朝中后期走向极端,逐渐与其他势力发生碰撞,最后损失惨重。虽然忠奸之说众说纷纭,但东林书院的强大影响力是公认的。